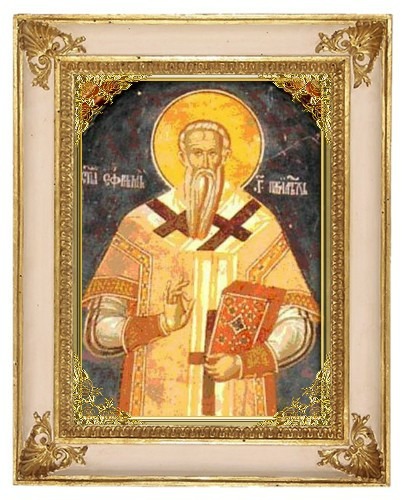

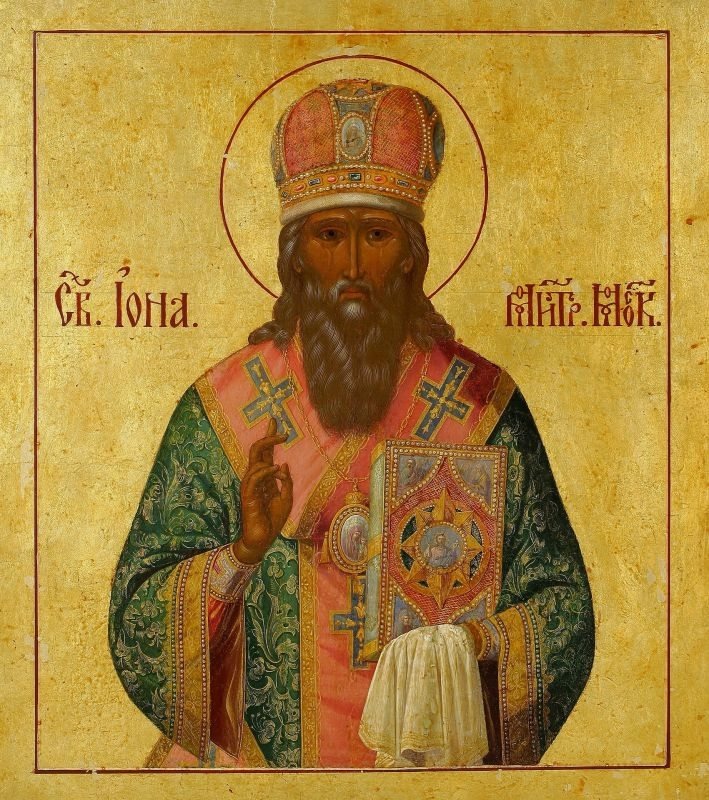

Святитель Иона, митрополит Московский и всея России чудотворец, родился в городе Галиче в благочестивой христианской семье. Отца будущего Святителя звали Феодором. В двенадцатилетнем возрасте юноша принял постриг в одном из галичских монастырей, откуда перешел в московский Симонов монастырь, где много лет исполнял различные послушания. Однажды святитель Фотий, митрополит Московский (память 27 мая и 2 июля), посетил Симонов монастырь и, после молебна, преподав благословение архимандриту и братии, пожелал благословить иноков, исполнявших послушание на монастырских работах. Когда он пришел в пекарню, то увидел уснувшего от многих трудов инока Иону, правая рука утомленного инока была согнута в благословляющем жесте. Святитель Фотий просил не будить его, благословил спящего инока и пророчески предсказал присутствовавшим, что этот монах будет великим святителем Русской Церкви и многих наставит на путь спасения.

Предсказание Святителя исполнилось. Через несколько лет святитель Иона был поставлен епископом Рязани и Мурома.

В 1431 году скончался святитель Фотий. Через пять лет после его смерти за добродетельную и святую жизнь митрополитом Всероссийским был избран святитель Иона. Когда новоизбранный митрополит отправился к Патриарху Иосифу II (1416–1439) в Константинополь, чтобы принять поставление на митрополию, то оказалось, что незадолго до того зломудренный Исидор, по происхождению болгарин, уже был посвящен на русскую митрополию. Недолго пробыв в Киеве и Москве, Исидор отправился на Флорентийский собор (1438), где принял унию. Собор русских архиереев и духовенства низложил митрополита Исидора, и тот вынужден был тайно бежать в Рим (где умер в 1462 году). На Всероссийскую митрополию единодушно был избран святитель Иона. Посвящение его по благословению Константинопольского Патриарха Григория III (1445–1450) впервые совершено русскими архиереями в Москве. 15 декабря 1448 года святитель Иона вступил на Митрополию и с архипастырской ревностью стал утверждать благочестие среди пасомых, словом и делом укрепляя православную веру в стране. И при своем высоком сане он по-прежнему не оставлял личных монашеских подвигов. За труды на благо Церкви Христовой святитель Иона удостоился от Бога благодатного дара чудотворений и прозорливости. В 1451 году татары неожиданно подступили к Москве, сожгли окрестности и готовились к нападению на город. Митрополит Иона с клиром совершал крестный ход по стенам города, со слезами моля Бога о спасении града и людей. Увидев престарелого монаха Антония, инока Чудова монастыря, который отличался добродетельной жизнью, святитель Иона сказал: «Сын и брат мой Антоний! Помолись милостивому Богу и Пречистой Богородице об избавлении города и всех православных христиан». Смиренный Антоний ответил: «Великий святитель! Благодарим Бога и Пречистую Его Матерь: услышала Она молитвы твои и умолила Сына Своего, город и все православные христиане будут спасены по твоим молитвам. Враги скоро будут побеждены. Только мне одному суждено от Господа быть убитому врагами». Едва старец сказал это, как вражеская стрела пронзила его.

Предсказание старца Антония сбылось: 2 июля, в праздник положения Ризы Пресвятой Богородицы, в рядах татар произошло смятение, и они в неведомом страхе и ужасе обратились в бегство. Святитель Иона вскоре построил на своем дворе храм в честь положения Ризы Пресвятой Богородицы в память избавления Москвы от врагов.

Блаженная кончина святителя Ионы последовала в 1461 году. При гробе Святителя стали совершаться многочисленные исцеления.

В 1472 году мощи святого митрополита Ионы были обретены нетленными и положены в Успенском соборе Кремля (празднование перенесения святых мощей совершается 27 мая). Собор Русской Церкви 1547 года установил праздновать святителю Ионе, митрополиту Московскому, особую память. В 1596 году Патриарх Иов установил празднование святителю Ионе в соборе других Московских Святителей, 5 октября.

(35)