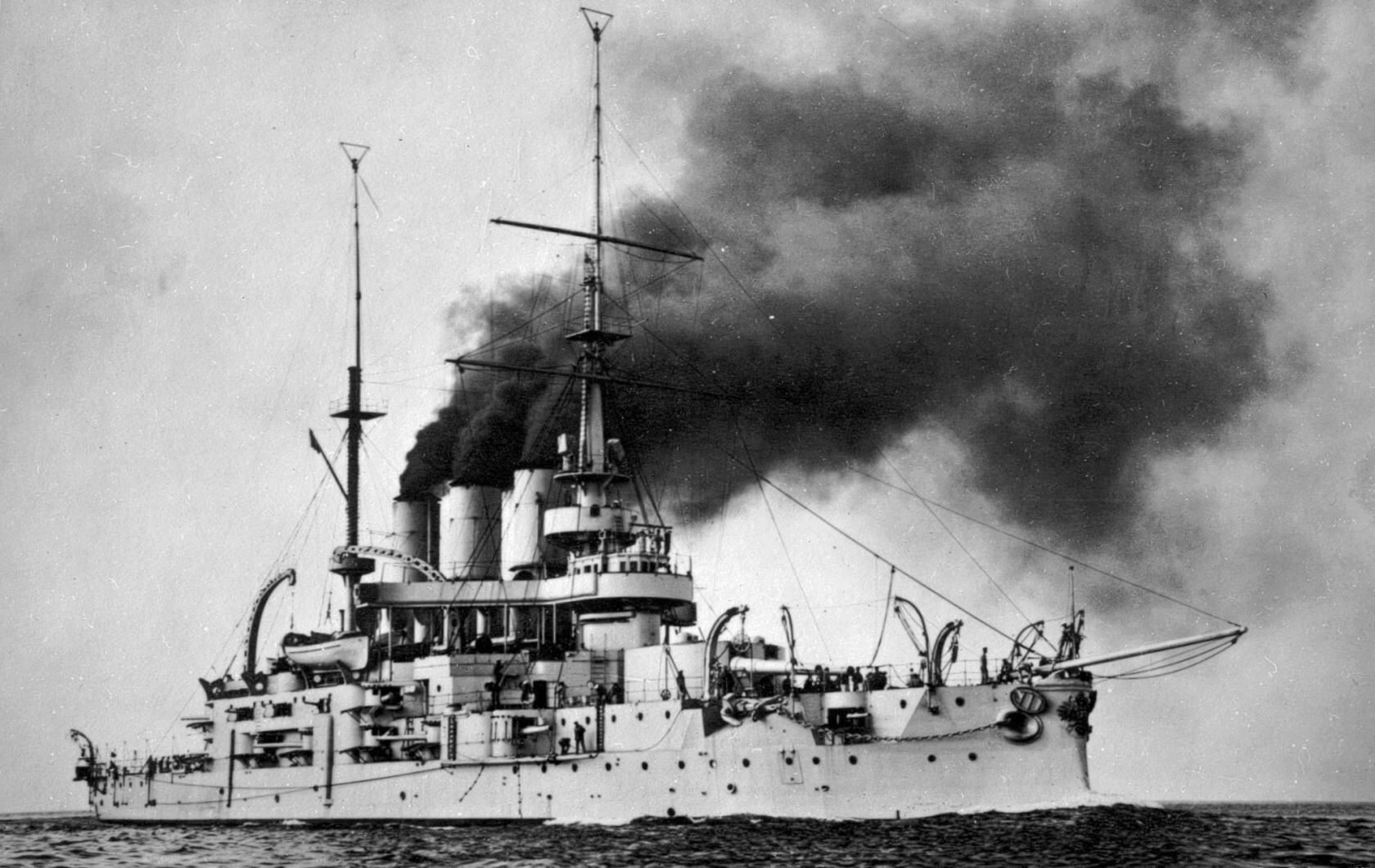

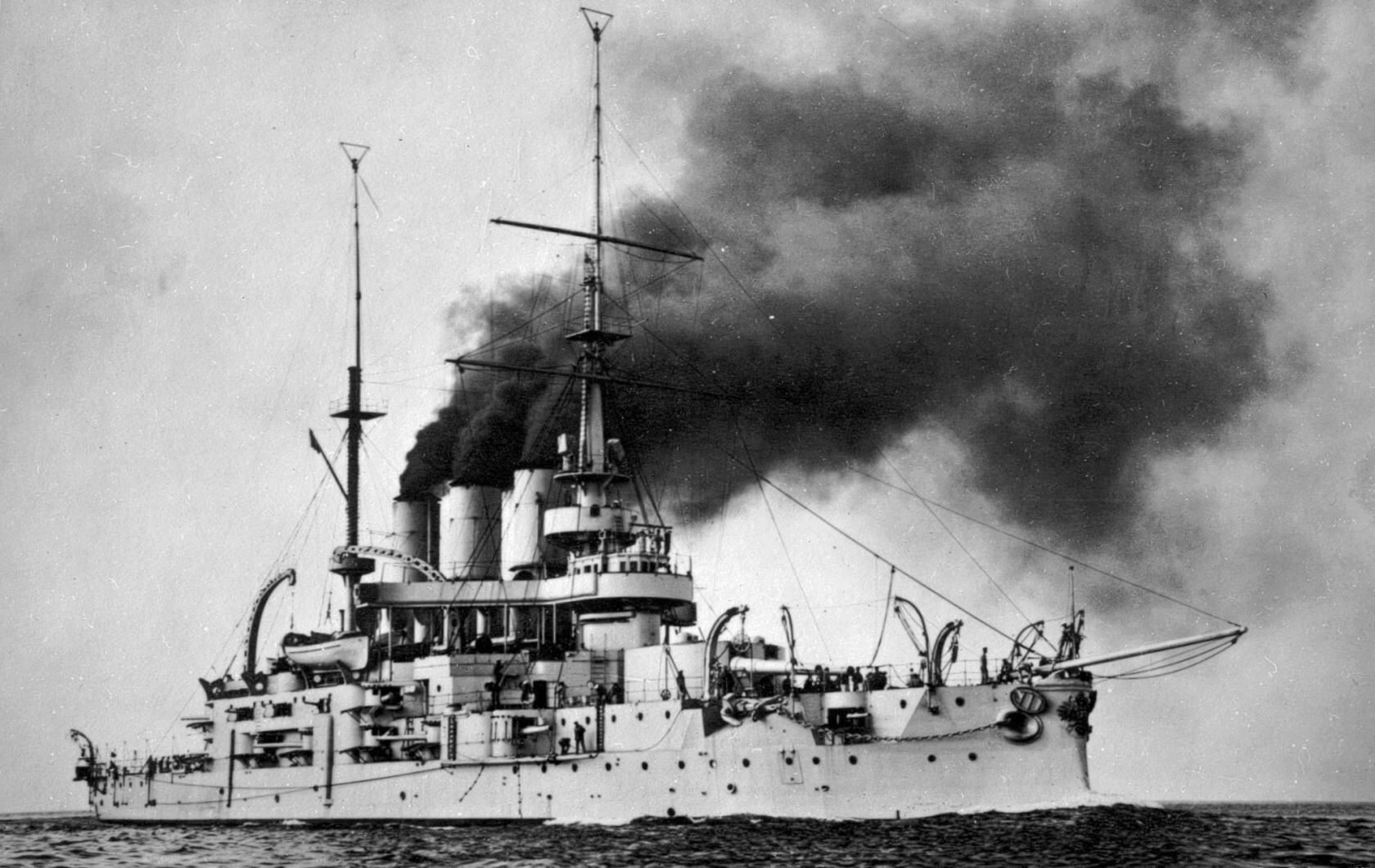

Начало мятежного бунта на броненосце «Князь Потемкин-Таврический». Это был один из лучших кораблей флота, вступивший в строй всего лишь за год до того.

14 июня, на самом новом броненосце Черноморского флота, «Потемкин-Таврический», команда по причине выдачи несвежего мяса восстала, зверски перебила большинство офицеров во главе с командиром и, подняв красный флаг, направила броненосец на Одессу, где в то время происходили волнения.

15 июня, «Потемкин» под красным флагом появился в Одесском порту. Положение стало угрожающим: тяжелые морские орудия могли разнести любое здание в городе. Войска, оцепив кордоном район порта, предотвратили дальнейшее распространение бунта; в гавани, где не было власти, начались пожары и грабежи.

17 июня, к Одессе подошла Черноморская эскадра из четырех броненосцев. «Потемкин», пользуясь своим более быстрым ходом, прорезал строй эскадры, — и не только его при этом не обстреляли, но еще один броненосец, «Георгий Победоносец», последовал за ним. Офицеров, (кроме одного, который покончил с собой), отослали на берег на паровом катере. Возникала небывалая «революционная эскадра» — кроме двух броненосцев, в ней состоял и один миноносец.

Но уже 18 июня среди матросов «Георгия» началось отрезвление. Они не пошли так далеко, как потемкинцы; они не пролили крови. Им было легче вернуться на путь долга. Напрасно потемкинцы грозили пустить ко дну «Георгия»; его команда привела свой корабль в Одесский порт и вступила в сношения с военными властями. Уже 20 июня офицеры вернулись на броненосец, а главные участники бунта (несколько десятков человек) были арестованы.

«Потемкин» еще странствовал несколько дней по Черному морю, но он оказался на положении пиратского судна: все гавани были ему закрыты. Только насилием мог он добывать себе уголь, воду и пищу. Попытка зайти в Феодосию 22 июня показала матросам безнадежность их положения: население массами бежало за город, а солдаты, рассыпавшись цепями, обстреляли десант потемкинцев, вышедший на берег за водой и углем. На одиннадцатый день с начала бунта, 24 июня, «Потемкин» явился вторично в румынскую гавань Констанцу; там команда вышла на берег и сдалась румынским властям, которые обещали не выдавать ее. Разделив между собою судовую кассу, «потемкинцы» разбрелись по Европе, а броненосец был возвращен русским властям.

(16)