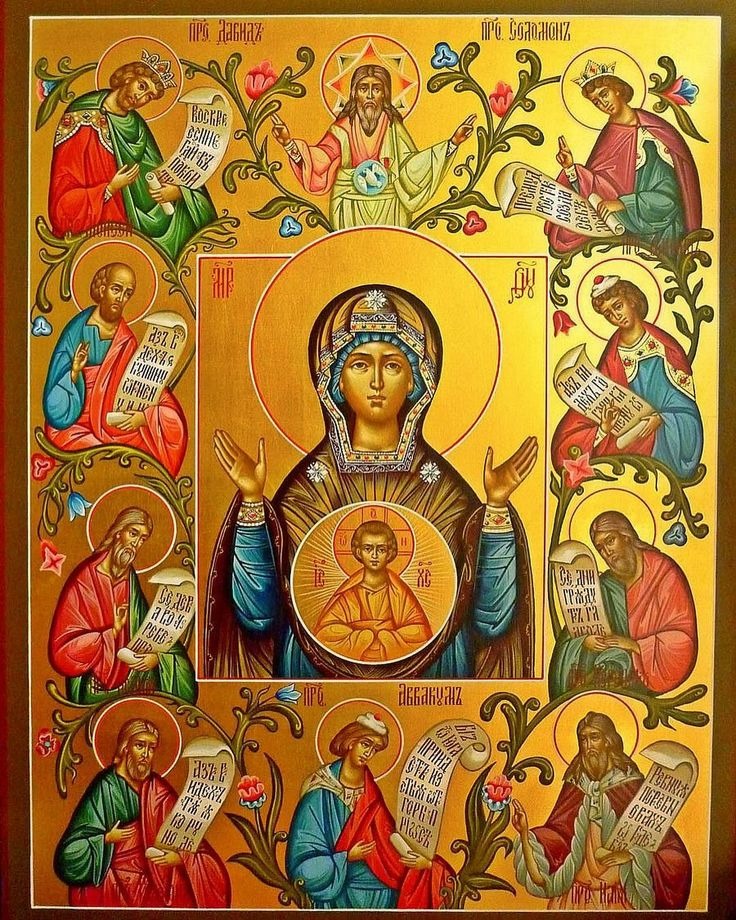

Курская икона «Знамение» Божией Матери — одна из древнейших икон Русской Церкви. В ХIII веке, во время татарского нашествия, когда все Русское государство испытывало величайшее бедствие, город Курск, разоренный полчищами Батыя, пришел в запустение. Однажды в окрестностях города один охотник заметил лежавшую у корней дерева икону, обращенную ликом к земле. Охотник поднял ее и увидел, что изображение иконы подобно иконе «Знамение» Новгородской. Одновременно с явлением этой иконы совершилось и первое чудо. Как только охотник поднял святую икону с земли, тотчас на месте, где лежала икона, с силой забил источник чистой воды. Это произошло 8 сентября 1295 года. Охотник не решился оставить икону в лесу и, построив на месте обретения небольшую деревянную часовню, поставил в ней новоявленный образ Богоматери.

Вскоре об этом узнали жители города Рыльска, расположенного неподалеку, и стали посещать место явления для поклонения новой святыне.

Икону перенесли в Рыльск и поставили в новом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Но икона пробыла там недолго, чудесным образом она исчезла и возвратилась на место своего явления. Жители Рыльска неоднократно брали ее и относили в город, но икона непостижимым образом возвращалась на прежнее место. Тогда все поняли, что Богоматерь благоволит к месту явления Своего образа.

Ежегодно в пятницу девятой недели после Пасхи икона «Знамение» торжественно с крестным ходом переносилась из курского Знаменского собора на место ее явления в Коренную пустынь, где она и оставалась до 12 сентября, а затем снова торжественно возвращалась в Курск. Этот крестный ход был установлен в 1618 году в память перенесения иконы из Москвы в Курск и в воспоминание ее первоначального явления.

Особая помощь Божией Матери через эту икону связана с важными событиями в истории России: освободительной войной русского народа во время польско-литовского нашествия 1612 года и Отечественной войной 1812 года.

Чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная в последний раз пребывала на русской земле 14 сентября 1920 года в Крыму, в войсках, сражавшихся против большевиков. Покинув Россию в 1920 г., святая икона стала «Одигитрией» (Путеводительницей) Русского рассеяния, неотлучно пребывая со всеми первоиерархами Русской Православной Церкви заграницей. Ныне она пребывает в одном из храмов Новой Коренной пустыни под Нью-Йорком (США). В курском Знаменском соборе хранится список с чудотворного образа.

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение» Курская-Коренная

глас 4

Я́ко необори́мую сте́ну и исто́чник чуде́с/ стяжа́вше Тя раби́ Твои́,/ Богоро́дице пречи́стая,/ сопроти́вных ополче́ния низлага́ем./ Те́мже мо́лим Тя:/ мир гра́ду Твоему́ да́руй// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Перевод: Как нерушимую крепость и источник чудес, обретя Тебя, рабы Твои, Богородица Пречистая, врагов ополчения повергаем. Потому и молимся Тебе: мир городу Твоему даруй и душам нашим великую милость.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение» Курская-Коренная

глас 4

Честна́го о́браза Твоего́ зна́мение/ пра́зднующе лю́дие Твои́, Богороди́тельнице,/ и́мже ди́вную побе́ду на сопроти́вныя гра́ду Твоему́ дарова́ла еси́./ Те́мже Тебе́ ве́рою взыва́ем:// ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

Перевод: Почитаемого образа Твоего явление празднуем, люди Твои, Богородительница, им же Ты даровала удивительную победу над противниками городу Твоему. Поэтому с верой взываем к Тебе: «Радуйся, Дева, слава и честь христианская».

Величание Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение» Курская-Коренная

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой честны́й,/ и́мже показа́ла еси́// пресла́вное зна́мение.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение» Курская-Коренная

О, Цари́це Небе́сная! Кто́ изочте́т вели́кое мно́жество чуде́с Твои́х, кто́ исчи́слит во́пли моли́твенных проше́ний, то́ки умиле́нных сле́з, благода́рных воздыха́ний, пролитых пред ико́ною Твое́ю. Ове́яна у́бо вся́ она́ ско́рбию наро́дною, пла́чем угнете́нных и ра́достною хвало́ю уте́шенных. Припа́даху к не́й лю́дие, поне́сшие ага́рянское и́го, пла́каху Москва́ в сму́тное вре́мя, взыва́ше Ку́рск в наше́ствие вра́жеское. Вопия́ше вся́ о́бласть во дни́ смертоно́сных боле́зней и бе́д, и вся́ ско́рби на ра́дость прелага́ла еси́. Те́мже и ны́не благослови́ зе́млю Ру́сскую. Спаси́ от греха́, поги́бели и собла́знов страну́ на́шу. Изле́й благода́ть на тру́д земледельческий и на вся́кое благо́е начина́ние обще́ственное. Помяни́, Пресвята́я Де́во, по и́мени все́х предстоя́щих и моля́щихся и вся́ лю́ди, тре́бующия Твоего́ утеше́ния, по́мощи и милосе́рдия. Ты́ у́бо ве́си та́йная серде́ц на́ших. Те́мже все́м по потре́бе и́х проше́ния испо́лни. Изря́днее же заблу́ждших обрати́ к покая́нию, на́с же все́х умудри́ све́том Ева́нгельския любви́ и до́брых де́л. Архипа́стыри и па́стыри и вся́ ве́рныя в Правосла́вии до сме́рти тве́рды покажи́, в Ца́рство Небе́сное упра́ви.

(115)

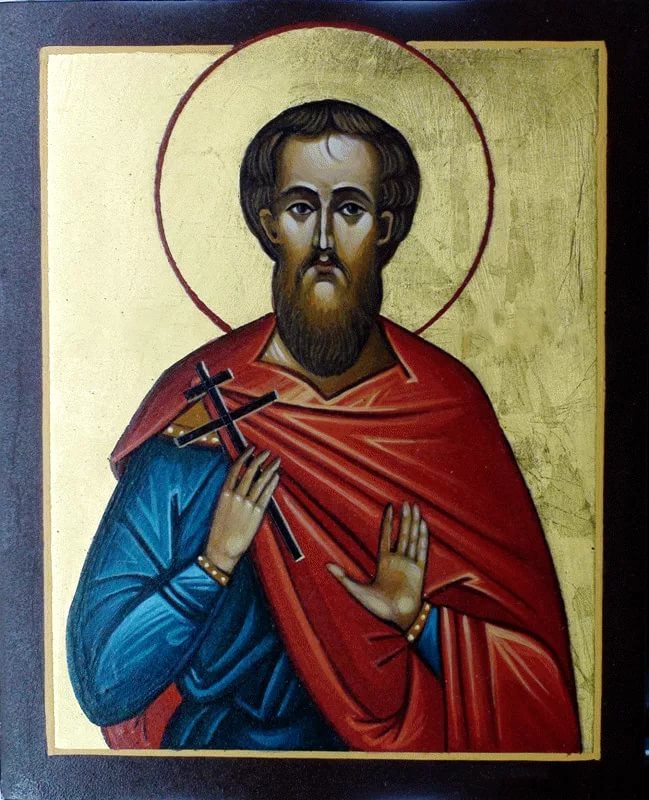

Ее подвергли такому же мучению. Святой Вит воззвал к Богу: «Боже, спаси нас силою Твоею и избави нас». Началось землетрясение. Многие язычники погибли под обрушившимися зданиями, Диоклитиан в страхе убежал в свой дворец. Ангел снял мучеников со столбов и перенес в Луканию. Святой мученик Вит помолился Богу, чтобы Он в мире принял их души и не лишил Своих благодеяний всех, которые будут творить их память. С Неба был голос: «Услышана молитва твоя». Святые с радостью предали Богу свои души. Страдания святых мучеников Вита, Модеста и Крискентии совершились около 303 года. Память этих святых совершается также 16 мая. Мощи святого Вита были перенесены в Прагу. Святой благоверный князь Вячеслав Чешский (память 28 сентября) создал в честь святого мученика Вита храм, в котором был впоследствии погребен.

Ее подвергли такому же мучению. Святой Вит воззвал к Богу: «Боже, спаси нас силою Твоею и избави нас». Началось землетрясение. Многие язычники погибли под обрушившимися зданиями, Диоклитиан в страхе убежал в свой дворец. Ангел снял мучеников со столбов и перенес в Луканию. Святой мученик Вит помолился Богу, чтобы Он в мире принял их души и не лишил Своих благодеяний всех, которые будут творить их память. С Неба был голос: «Услышана молитва твоя». Святые с радостью предали Богу свои души. Страдания святых мучеников Вита, Модеста и Крискентии совершились около 303 года. Память этих святых совершается также 16 мая. Мощи святого Вита были перенесены в Прагу. Святой благоверный князь Вячеслав Чешский (память 28 сентября) создал в честь святого мученика Вита храм, в котором был впоследствии погребен.

Сын Амасии Озия ударил святого по голове дубиной и тяжело ранил. Пророк Амос, еле живой, достиг своего родного селения и там скончался около 783 года до Рождества Христова.

Сын Амасии Озия ударил святого по голове дубиной и тяжело ранил. Пророк Амос, еле живой, достиг своего родного селения и там скончался около 783 года до Рождества Христова.

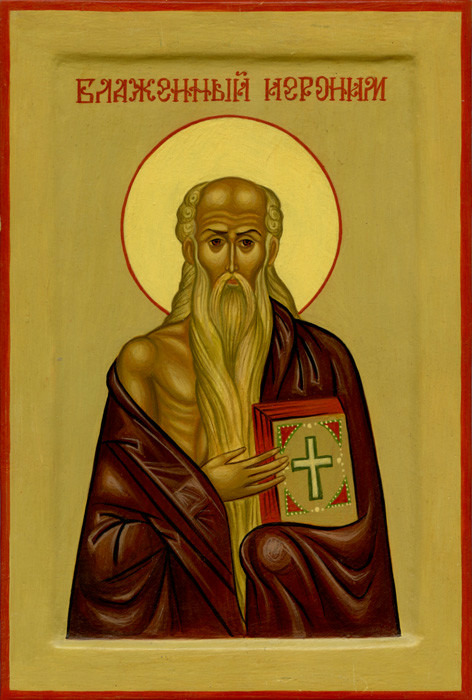

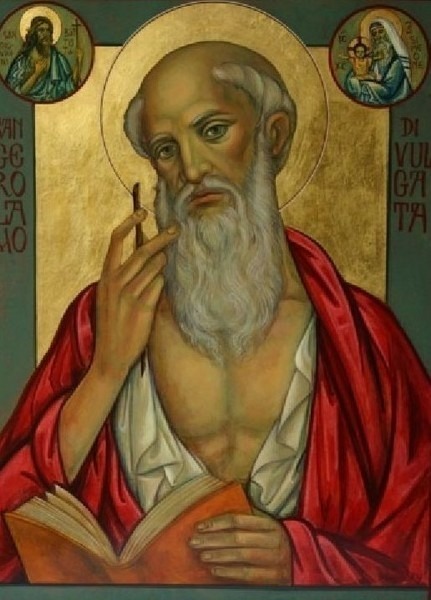

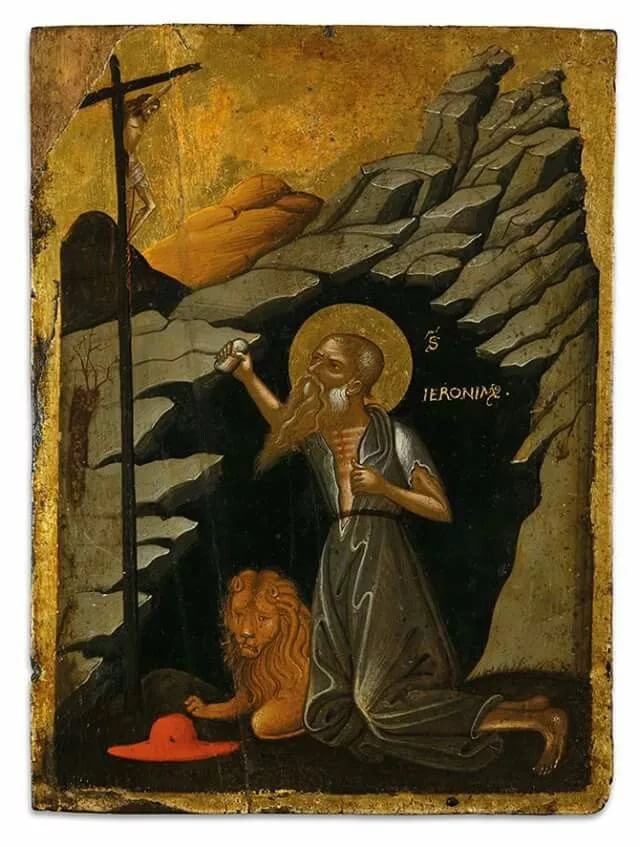

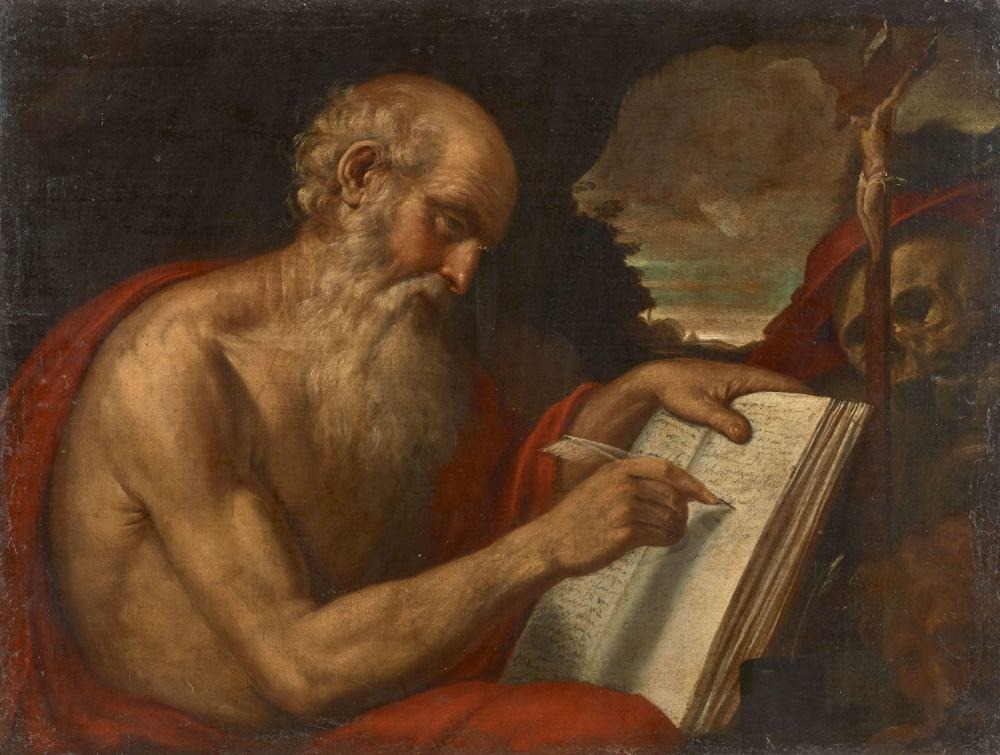

В это время в Антиохии происходили разногласия между сторонниками епископов Мелетия, Павлина и Виталия. Споры достигли и обители, где трудился блаженный Иероним. Вследствие несогласий ему пришлось покинуть обитель и уйти в Антиохию. Здесь епископ Павлин посвятил его в сан пресвитера. Затем блаженный Иероним посетил Константинополь, беседовал со святителями Григорием Богословом и Григорием Нисским, а в 381 году отправился в Рим. В Риме он продолжал ученые труды. Святой Папа Дамас I (366–384), также занимавшийся изучением Священного Писания, приблизил его к себе. Но из-за обличения блаженным нравов современного ему римского христианского общества образовалась целая партия недоброжелателей блаженного. После трехлетнего пребывания в Риме блаженный Иероним вынужден был навсегда покинуть этот город. Вместе со своим братом Павлинианом и друзьями блаженный Иероним посетил Святую Землю, монахов Нитрийской пустыни, а в 386 году поселился в пещере в Вифлееме, поблизости от пещеры Рождества Христова, и начал полную суровых подвигов жизнь. Это был период расцвета его творческой деятельности.

В это время в Антиохии происходили разногласия между сторонниками епископов Мелетия, Павлина и Виталия. Споры достигли и обители, где трудился блаженный Иероним. Вследствие несогласий ему пришлось покинуть обитель и уйти в Антиохию. Здесь епископ Павлин посвятил его в сан пресвитера. Затем блаженный Иероним посетил Константинополь, беседовал со святителями Григорием Богословом и Григорием Нисским, а в 381 году отправился в Рим. В Риме он продолжал ученые труды. Святой Папа Дамас I (366–384), также занимавшийся изучением Священного Писания, приблизил его к себе. Но из-за обличения блаженным нравов современного ему римского христианского общества образовалась целая партия недоброжелателей блаженного. После трехлетнего пребывания в Риме блаженный Иероним вынужден был навсегда покинуть этот город. Вместе со своим братом Павлинианом и друзьями блаженный Иероним посетил Святую Землю, монахов Нитрийской пустыни, а в 386 году поселился в пещере в Вифлееме, поблизости от пещеры Рождества Христова, и начал полную суровых подвигов жизнь. Это был период расцвета его творческой деятельности.