Один персидский царь, не имея потомства, молился Богу о даровании ему сына — и Бог услышал его. Тут отца стал искушать демон, убеждая, что ребенок зачат не им, а прелюбодеем, пусть он бросит новорожденного в огонь, и если все сказанное — ложь, то Господь сохранит его. Царь так и поступил. Но Бог поругаем не бывает: пламень разделился надвое и оставил младенца невредимым. Между тем отцу явился ангел Божий, изобличил его в безрассудстве и повелел отнести сына, куда укажет Бог. Дитя совсем не принимало материнского молока, и царь поспешил в путь, исполняя ангельское повеление. Впустынек ним подошла лань и, накормив младенца своим молоком, побежала вперед, как бы указывая дорогу. Так они достигли одного монастыря, игумен которого, извещенный свыше, взял ребенка к себе на воспитание.

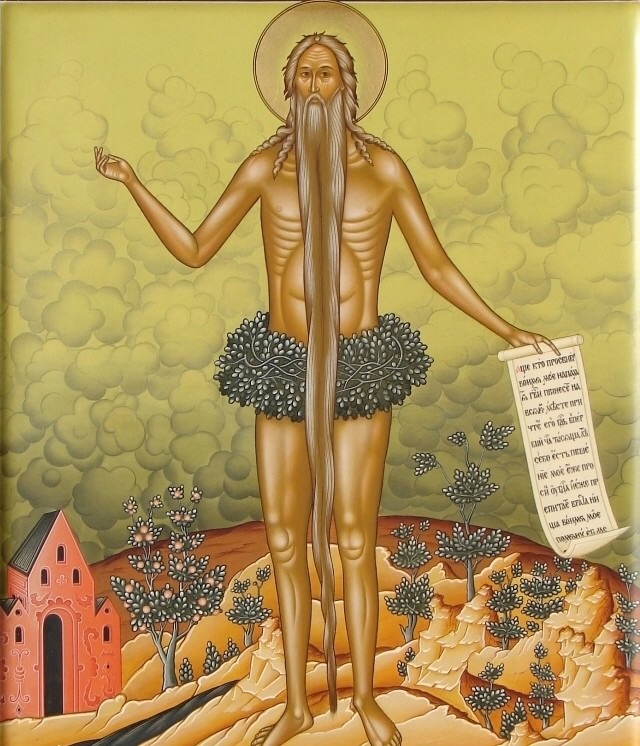

В десятилетнем возрасте Онуфрий ушел в пустыню, желая подражать свв. Илии Пророку и Иоанну Крестителю. Луч света привел его к старцу, обучившему юного подвижника правилам пустынножительства. Через несколько лет старец скончался, и прп. Онуфрий остался в полном одиночестве. Много скорбей и искушений претерпел он за это время. Когда истлела его одежда, и он сильно страдал от зноя и холода, Господь одел его густым покровом волос на голове, бороде и теле. Тридцать лет ангел Божий ежедневно приносил ему хлеб и воду, а последние 30 лет подвижник питался от выросшей возле его пещеры финиковой пальмы и брал воду из появившегося рядом источника.

Только однажды за эти 60 лет подвижника посетил человек. Это был Пафнутий, составитель житий фиваидских пустынников, посланный Господом свидетельствовать перед людьми о подвигах прп. Онуфрия, принять его последний вздох и предать погребению.

Русские люди молили св. Онуфрия об избавлении от внезапной смерти. На этот счет существовала особая молитва.

(29)