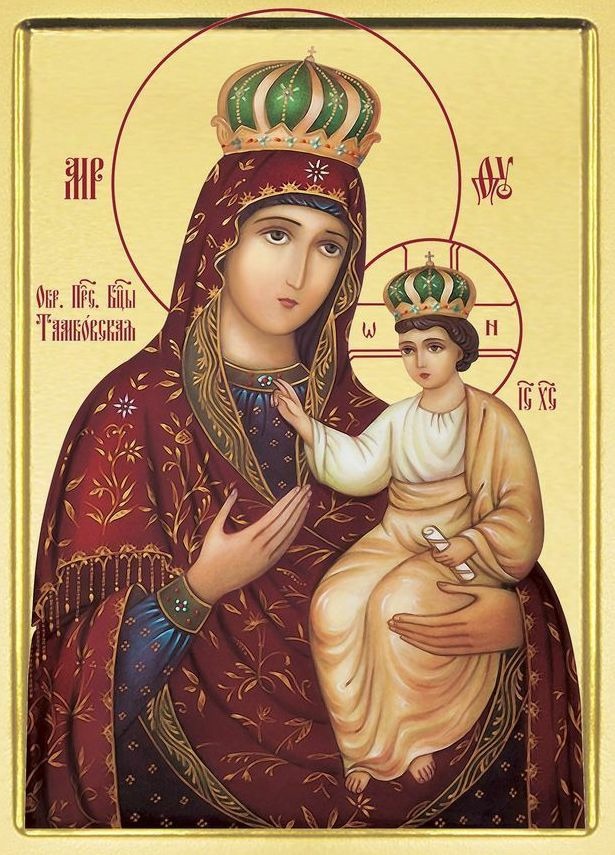

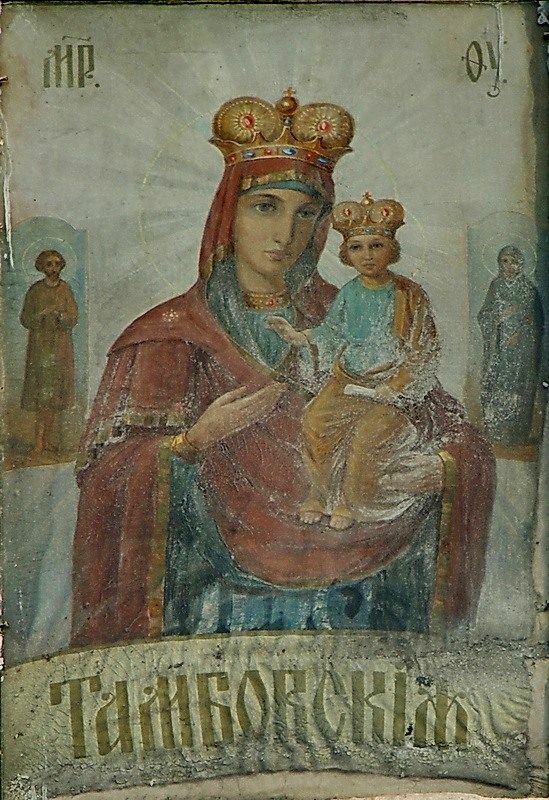

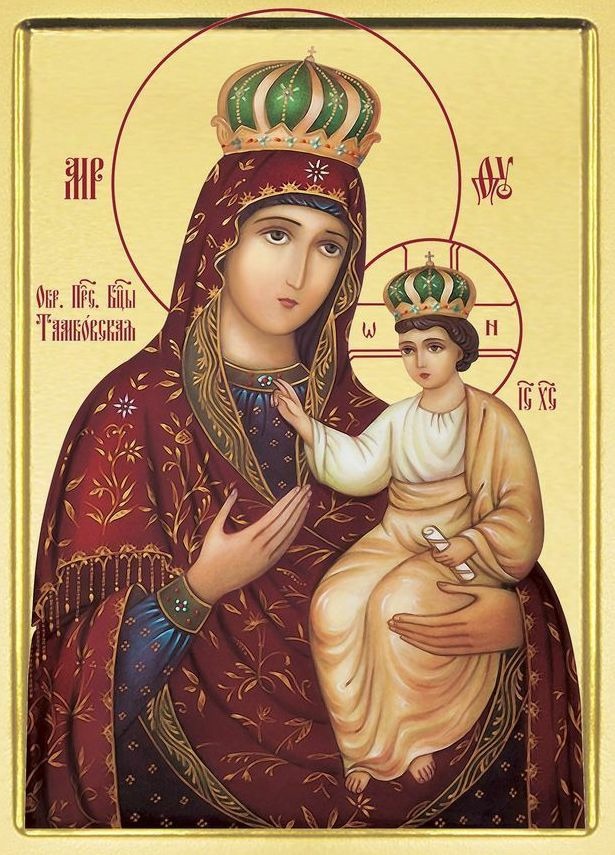

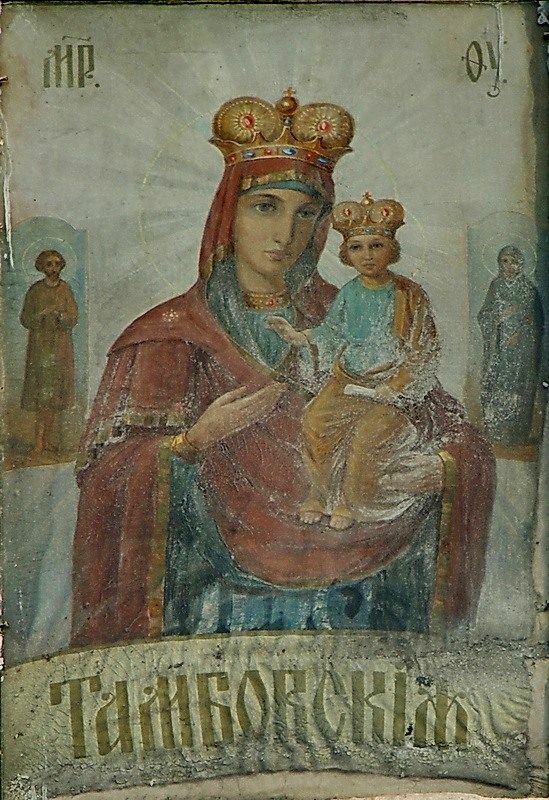

Икона Богородицы Тамбовская (Уткинская) В 1686 году святитель Питирим приехал в Тамбов и вместе с прочими святынями привёз список (копию) иконы Божией Матери, именуемой Ильинско-Черниговской, считающейся покровительницей Юго-Западного края. Поэтому поставлена была икона на юго-западных городских воротах. Со временем икону стали называть Тамбовской, тем более что в иконописном образе были некоторые отличия от Ильинско-Черниговской: по обе стороны от Богородицы, справа и слева, были изображены предстоящие: святой Алексий, человек Божий, и преподобная Евдокия. Предполагают, что это Небесные покровители родителей епископа Питирима, и, вполне возможно, что сам он и написал образы этих святых.

Позже на месте юго-западных городских врат соорудили небольшую деревянную церковь во имя святых апостолов Петра и Павла. В этой церкви и пребывала икона. А когда купец Иван Уткин построил на свои средства в 1771–1778 гг. каменную Архидиаконо-Стефаниевскую церковь, то Тамбовскую икону перенесли сюда и поместили в алтаре над жертвенником. Церковь в народе стали называть по имени строителя Уткинской, а икону впоследствии совершенно забыли.

Но Царица Небесная сама о себе напомнила. В начале XIX века одному калужскому заштатному священнику, который страдал болезнью ног и не мог ходить, во сне явилась именно эта икона Божией Матери, и было сказано: «Отыщи эту икону. Молись перед ней, и ты получишь исцеление». После этого сна священник получил некоторое облегчение от своей болезни, так что смог ходить, и тотчас принялся разыскивать увиденную во сне икону. Посетив разные селения и города, он, наконец, добрался до Тамбова, где, осмотрев все церкви, обнаружил ту самую виденную во сне икону в алтаре Уткинского храма, а после молитвы перед ней получил совершенное исцеление. Этот случай стал широко известен в городе, и после него было ещё несколько чудесных исцелений горожан.

Тамбовская икона снова стала известна, и когда в 1835 году старая Уткинская церковь был значительно расстроена, то по просьбе горожан правый придел освятили в честь Тамбовской иконы Божией Матери. С течением времени благодарные тамбовцы усердно украшали икону: появилась роскошная сребропозлащённая риза, множество драгоценных камней. Случаи исцеления, бывшие от иконы, не успевали записывать. В 1888 году по распоряжению Святейшего Синода из всех церквей города 16 апреля в честь Тамбовской иконы стал совершаться крестный ход, а в 1900 году саму церковь стали именовать Богородичной.

После революции тамбовские храмы разорили, пострадала и чудотворная икона. С иконы сняли ризу, выковыряли камни, а сама она бесследно исчезла. В городе имеются чтимые списки чудотворного образа.

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Тамбовской»

глас 4

Днесь све́тло красу́ется град Тамбо́в,/ и святи́тель Христо́в Питири́м ра́дуется./ Сия́ет бо ны́не чудесы́ ико́на Твоя́, Влады́чице,/ ю́же из первопресто́льнаго гра́да Москвы́ святи́тель принесе́,/ и ди́вное лю́дем явля́ет Твое́ заступле́ние,/подаю́щи исцеле́ние всем, с ве́рою к Тебе́ притека́ющим./ Те́мже уми́льно вопие́м Ти:/ спаса́й нас ико́ною Твое́ю,// Де́во Всепе́тая.

Перевод: Сегодня светло ликует город Тамбов и святитель Христов Питирим радуется. Потому что чудесно сияет сейчас икона Твоя, Владычица, ее же из первопрестольного города Москвы святитель принес, и являет людям Твое удивительное заступление, подавая исцеление всем, прибегающим к Тебе с верой. Потому смиренно взываем к Тебе: «Спасай нас иконой Твоей, Дева, Воспеваемая всеми».

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Тамбовской»

глас 3

А́нгели Бо́жии и вси святи́и на Небеси́ ны́не ра́дуются,/ ви́дяще сла́ву Твою́, Пречи́стая Де́во./ Ве́рнии бо лю́дие пред ико́ною Твое́ю/ прино́сят Тебе́ благода́рственныя моли́твы,/ ра́ди ми́лости и щедро́т, явле́нных всем нам,/ наипа́че же гра́ду на́шему./ Потщи́ся, Богоро́дице Де́во,// и в пре́дния дни спаса́ти нас Твои́м заступле́нием.

Перевод: Ангелы Божии и все святые на Небесах сейчас радуются, видя славу Твою, Пречистая Дева, поскольку верующие люди перед иконой Твоей приносят Тебе благодарственные молитвы за милость и сострадание, явленные всем нам, более всего же городу нашему. Постарайся, Богородица Дева, и в будущие дни спасать нас Твоим заступлением.

(228)