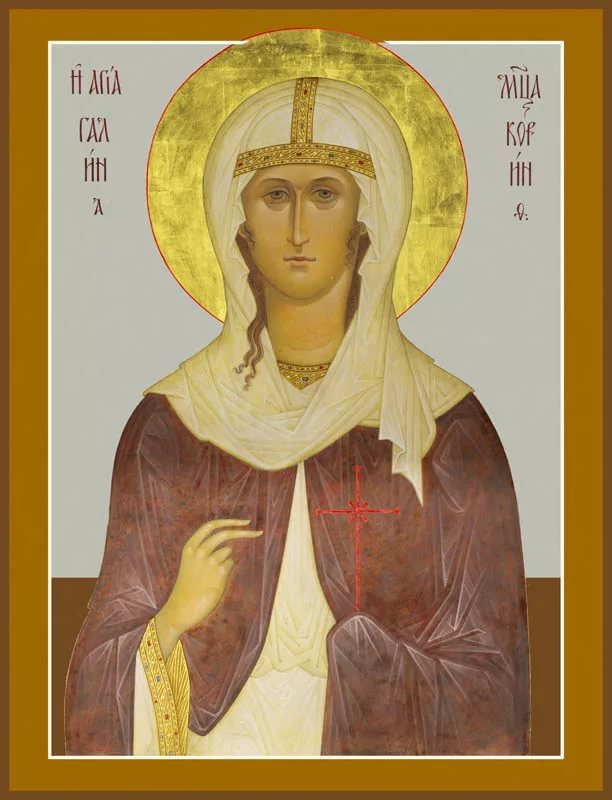

Праведная Галина – дочь императора Септимия Севера (193 — 211) – язычника и гонителя христиан, стала христианкой, видя веру, терпение и чудеса епископа города Магнезии (Фессалия) Харлампия. Пыталась защищать епископа, подвергаемого мучениями, дважды сокрушала идолов в местном храме, в последствии погребла убиенного священномученика.

В житие священномученика Харлампия так описывается подвиг веры праведной Галины.

Первая попытка защиты епископа:

«В это время к ним подошла царская дочь, по имени Галина и сказала Северу: «Отец мой, никто не может противиться Богу, ибо для христиан Он есть надежда, а для нечестивых погубитель. Уверуй в Него, и Он сохранит тебя и освободит от тех невидимых уз, коими ты сейчас им связан. Связавший тебя есть вечный и всемогущий Бог». Падши пред святым мучеником, блаженная Галина сказала: «Молю тебя, раб Божий, помолись Господу Христу и своею молитвою освободи отца моего от сих невидимых уз». И лишь только святой Харалампий помолился, как прекратилось это страшное прещение Божие, и царь, освобожденный вместе с епархом от казни, встал на землю и сказал: «Владыка неба и Создатель земли, помилуй меня! Живущий на небе, призри милостивно на землю!». После этого царь вместе с епархом и всеми своими вельможами отправился к себе во дворец и оттуда не выходил три дня, все время размышляя о гневе Божием и о только что бывшем грозном прещении Господа.

В это время дочери царя Галине было видение, о котором она и передала святому Харалампию: «Мне казалось, — говорила она, — что я стою в какой-то обильно орошаемой местности; и вот внезапно я увидела большой огороженный сад, в котором были насаждены всякого рода благоухающие деревья; посреди же них рос прекрасный виноградник, а в этом винограднике стоял высокий кедр, при корнях которого струился источник. Около этого места стоял грозный страж, не позволявший никому войти в этот сад. Вблизи я увидела отца моего и епарха Криспа, которых стерегущий этот сад своим огненным мечем отгонял от сего места. В это время я была объята великим страхом, и только молилась, чтобы сей страж позволил мне остаться там. Он же в это время сказал мне: «Подойди сюда, и я тебя на раменах своих с честью внесу в сей сад”. И когда я в нем была под кедром, при источнике, я услышала, что кто-то говорит: «Тебе и подобным тебе дано cиe место”. Вот какое видение было мне, и я теперь умоляю тебя, — окончила Галина, — скажи мне, что оно означает?». Тогда святой Харалампий сказал ей: «Твой сон означает следующее: изобилие воды — это есть дарование Духа Святого, сад же огражденный — это рай. Виноградник означает упокоение в раю праведников, а благоухающие деревья — лики святых ангелов. Высокий кедр знаменует крестную славу Христа, источник же — жизнь вечную, дарованную крестом роду человеческому. А страж, который принял тебя на рамена свои, — это Господь Христос, Который, оставив в горах девяносто девять овец, стал искать пропавшую овцу и, найдя ее, взял се на рамена Свои. Отец же твой вместе с епархом будут изгнаны от рая Божия, ибо они — теперь благодарные Богу — скоро снова будут непокорны Ему, впав в диавольские сети…»».

Вторая попытка вразумления отца Галиной:

«Дочь же царя, приступив к отцу своему, сказала: «Отец, что ты делаешь? Зачем ты мучаешь сего праведника? Зачем увязаешь в диавольские сети и, оставив доброе, избираешь злое? Зачем, отвергнув жизнь, ты предпочитаешь смерть? Зачем ты с яростью мучителя восстаешь на сего раба Христова? Послушайся меня, отец, и как прежде ты стремился ко злу, так теперь поусердствуй ко всему благому, ибо кто сеет злое, тот злое и пожнет, сеющий же с благословения, пожнет доброе. Вспомни о бывшем над тобою наказании Божием, когда ты был связан невидимыми узами и, вися в воздухе, исповедывал истинного Бога. Теперь же, освободившись от уз, ты отрекаешься от Него. Так многие властители при каре Господа, познают силу Его, а, освободившись от наказания, снова забывают Его». Выслушав это, царь Север нисколько не исправился, но, еще более придя в ярость, сказал: «Принеси жертву богам, Галина!».

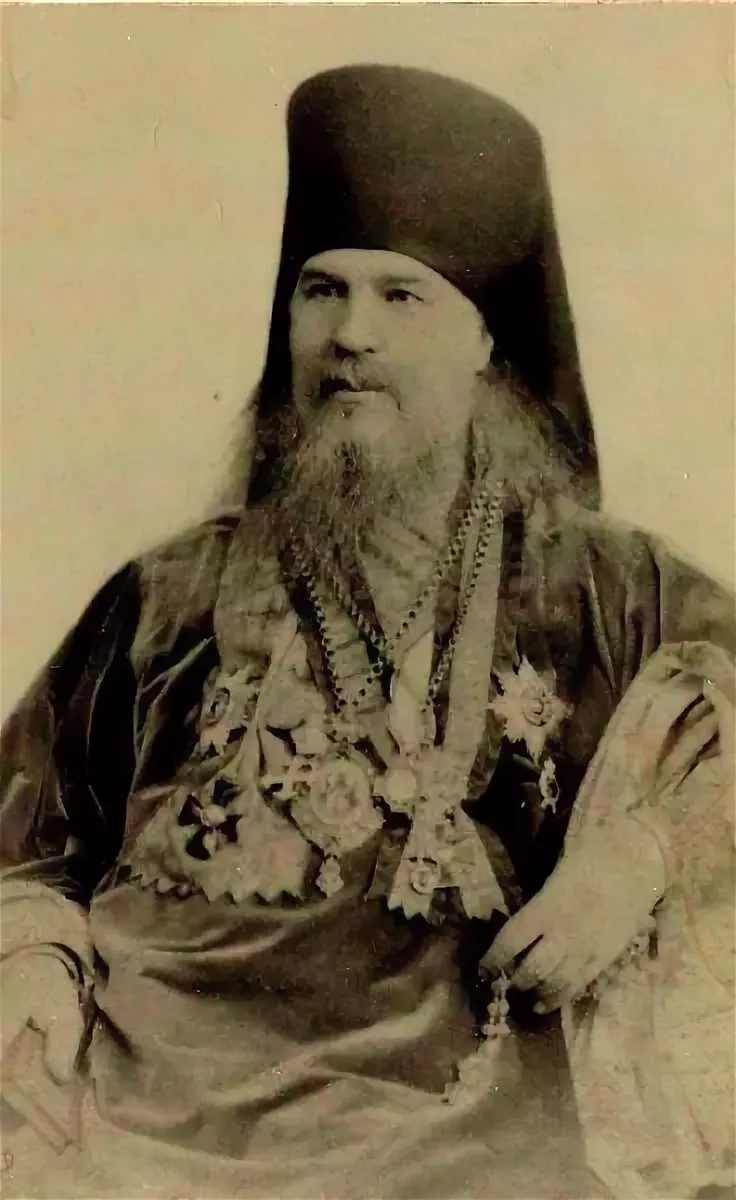

Римский император Септимий Север

«Что ты хочешь, я все сделаю, отец», — сказала она ему на это. Тогда царь, возрадовавшись, произнес: «Да будет освобожден Харалампий, так как дочь моя согласилась принести жертву богам». Когда святой мученик приведен был к царю, Север сказал ему: «Вот дочь наша Галина отпала от твоей веры в нашу и теперь хочет принести жертву богам, войди и ты, Харалампий, вместе с нею в храм богов наших и сотвори, чего мы от тебя желаем». Так как Харалампий на это ничего не ответил, то царь подумал, что он согласился. Между тем Галина отправилась к храму Дия и Аполлона и сказала там жрецам: «В покаянии я пришла умолить богов, коих прогневала, уверовав во Христа».

Жрецы же на это воскликнули: «Великий Дий и всесильный Аполлон! Творец неба и царь всем владыкам, призри на Галину и ради царя Севера помилуй ее!». Блаженная же Галина, войдя в идольское капище, подозвала к себе жрецов и спросила их: «Какого идола мне прежде всего низложить, идола Дия или Геркулеса и Аполлона?». «Нет, Галина, — отвечали жрецы, — не замышляй подобного зла и не издевайся над спасителями нашими, не то, прогневанные, они низложат небо и сокрушат всю землю». Тогда Галина, взяв Диева идола, сказала ему: «Если ты бог, то как до сих пор не мог увидать, что я пришла сокрушить тебя?». Сказав это, Галина сильно ударила о землю идола, и он разбился на три части. Потом она схватила и идола Аполлона и также разбила его, проговорив: «Пади на землю и ты, сатана, сгорбленный старик, ведь ты — прах!». И она сокрушила всех идолов. Тогда жрецы, придя к царю Северу, сказали ему: «О, царь, погибла наша надежда, ныне и солнце угаснет, и мир погибнет, ибо наши боги умерли». Царь, удивившись, спросил: «Что означают эти ваши слова?» «Галина, твоя дочь, сокрушила наших богов», — отвечали они. Тогда Север сказал: «Идите и призовите ко мне сегодня ночью пятьдесят кузнецов, идолов же, возобновив, поставьте снова в их храме. И скажите, что они воскресли, как галилеяне говорят о Христе своем, что Он восстал от мертвых».

Жрецы исполнили все это с великим тщанием, утром, явившись к царской дочери, они сказали ей: «Пойди в храм и посмотри на наших воскресших богов». «Боги воскресли? — спросила Галина, — пойду же, посмотрю на них!». Жрецы сказали: «Поистине великое чудо: обезчещенные и поруганные вчера, они ныне сияют еще большею честию и славою». На это блаженная Галина сказала: «Новых идолов мне легче разрушить, чем старых». И, обратившись к идолу Дия, добавила: «Воскресший из мертвых Юпитер, тебе приказываю: иди опять к мертвецам!». Сказав это, Галина снова разбила все идолы. Тогда жрецы, исполнившись ярости, вторично донесли царю о погибели своих богов. Север, позвав к себе дочь свою, сказал ей: «Зачем ты сокрушила наших богов?». Галина отвечала: «Вы называете их своими богами только потому, что прельщены ложным учением, они не более, как бездушная вещь». На это царь воскликнул: «Принеси жертву богам, семя нечестия, а не мое рождение!». На это блаженная Галина, как бы посмеиваясь над своим отцом, сказала: «Я уже принесла им жертву, насколько сумела, но если ты хочешь, я то же могу сделать и с остальными твоими богами».

Праведная Галина, моли Бога о нас!

(892)

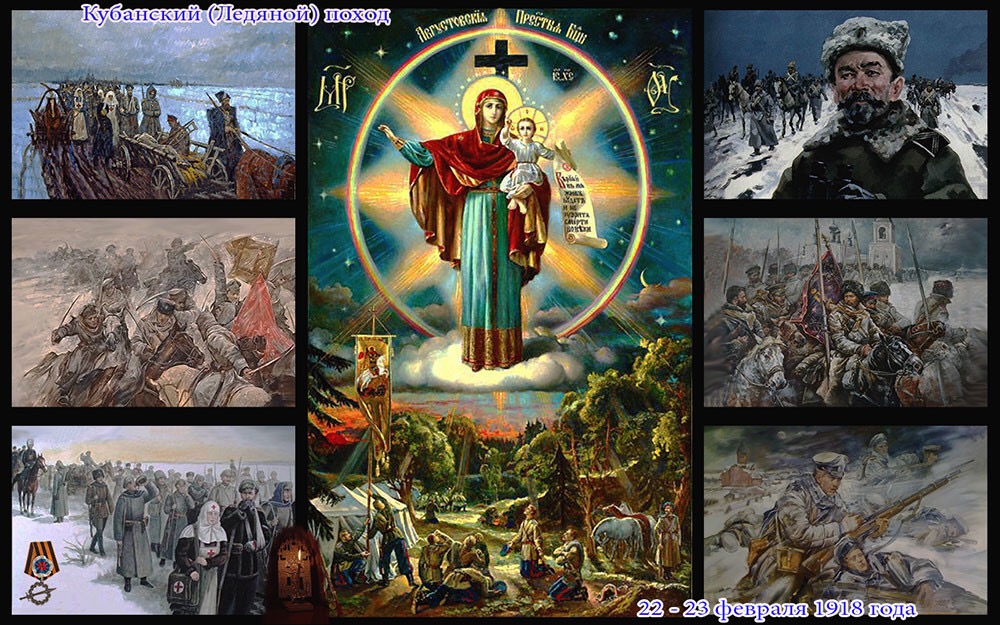

Какой секрет хранит икона Божией Матери Огневидная. Про историю создания данного Божественного лика известно не очень много информации, что заставляет делать какие-либо выводы на этот счёт с огромной осторожностью.

Какой секрет хранит икона Божией Матери Огневидная. Про историю создания данного Божественного лика известно не очень много информации, что заставляет делать какие-либо выводы на этот счёт с огромной осторожностью.

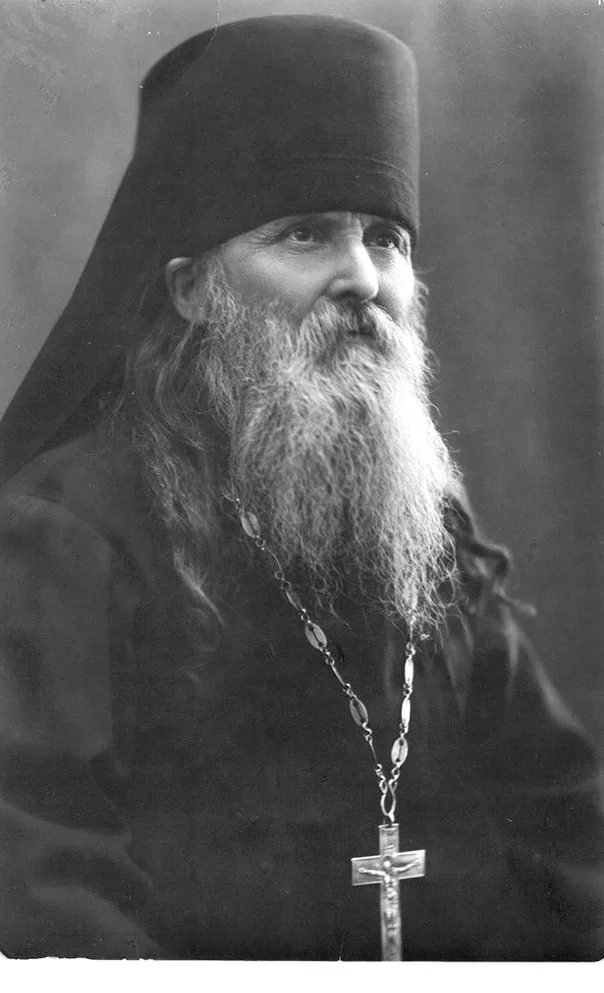

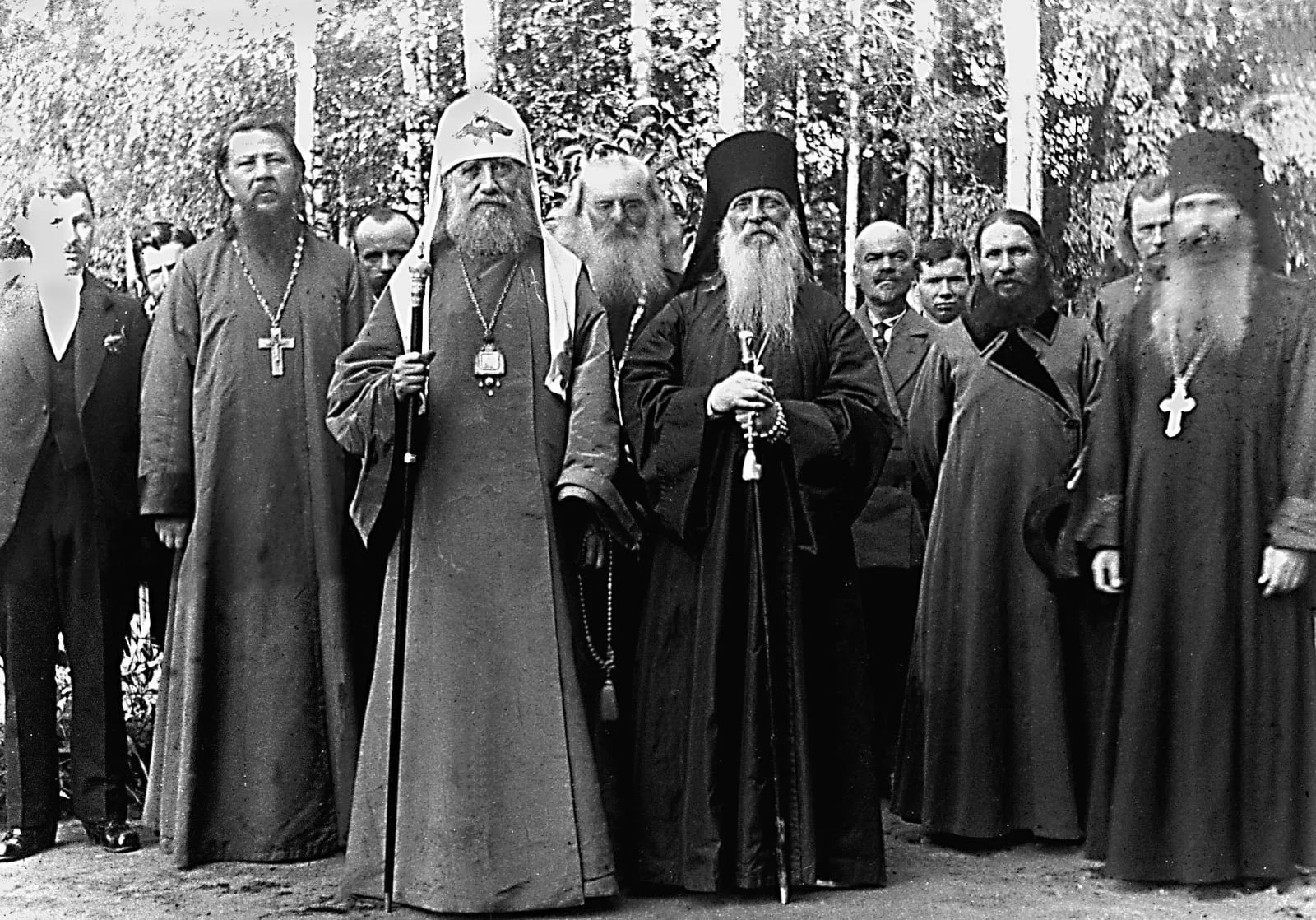

Сегодня день памяти духовного писателя, игумена Серафима (Кузнецова), скончавшегося в 1959 г. Он родился в 1873 г. в купеческой семье и в миру звался Георгием Михайловичем. В 1903 г. принял постриг в Белогорском Свято-Николаевском монастыре. Вскоре он получил известность благодаря своему почину строить царские обители, посвященные памятным событиям в жизни Дома Романовых, первым в 1904 г. он открыл Серафимо-Алексеевский скит. О. Серафим был активным участником патриотического движения, являлся одним из лидеров пермских монархистов, участником нескольких монархических съездов, членом-учредителем Всероссийского Дубровинского Союза Русского Народа. В годы Первой мировой войны он находился на фронте.

Сегодня день памяти духовного писателя, игумена Серафима (Кузнецова), скончавшегося в 1959 г. Он родился в 1873 г. в купеческой семье и в миру звался Георгием Михайловичем. В 1903 г. принял постриг в Белогорском Свято-Николаевском монастыре. Вскоре он получил известность благодаря своему почину строить царские обители, посвященные памятным событиям в жизни Дома Романовых, первым в 1904 г. он открыл Серафимо-Алексеевский скит. О. Серафим был активным участником патриотического движения, являлся одним из лидеров пермских монархистов, участником нескольких монархических съездов, членом-учредителем Всероссийского Дубровинского Союза Русского Народа. В годы Первой мировой войны он находился на фронте.

СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Он родился в 1858 г. в семье священника и в миру звался Павлом Васильевичем. Окончил классическую гимназию в Риге, а затем Киевскую духовную академию, где принял монашеский постриг. В 1904-13 гг. он возглавлял Курскую кафедру, принимал активное участие в делах местных патриотов, был почетным председателем Курского отдела Союза Русского Народа. В 1915 г. по желанию Государя владыка Питирим возглавил Петроградскую кафедру. Владыка был записан в «распутинцы», все его действия подвергались осмеянию в прессе и обществе. После февральского переворота он был с позором изгнан с кафедры и выслан на Кавказ во Второ-Афонский монастырь. Последние годы жизни провел в тяготах и лишениях.

Он родился в 1858 г. в семье священника и в миру звался Павлом Васильевичем. Окончил классическую гимназию в Риге, а затем Киевскую духовную академию, где принял монашеский постриг. В 1904-13 гг. он возглавлял Курскую кафедру, принимал активное участие в делах местных патриотов, был почетным председателем Курского отдела Союза Русского Народа. В 1915 г. по желанию Государя владыка Питирим возглавил Петроградскую кафедру. Владыка был записан в «распутинцы», все его действия подвергались осмеянию в прессе и обществе. После февральского переворота он был с позором изгнан с кафедры и выслан на Кавказ во Второ-Афонский монастырь. Последние годы жизни провел в тяготах и лишениях.