Сведения о том, какое ожесточенное сопротивление оказывали верующие разгрому Церкви, в советские времена тщательно скрывали. Навязывался лживый миф о том, будто русский народ сам отказался от веры, перестал ходить в церковь, все поголовно стали атеистами, а потому храмы и пришлось закрывать. Однако на самом деле все было совсем не так. Как только захватившие власть большевики организовали гонение на православие, они столкнулись с ожесточенным сопротивлением по всей стране.

Началось все 13 января 1918 года, когда в Александро-Невскую лавру – цитадель православия в Петрограде – прибыл вооруженный отряд матросов и солдат. Они вручили наместнику Лавры епископу Прокопию бумагу, в которой объявлялось о реквизиции всех помещений, инвентаря и ценностей Лавры, за подписью народного комиссара Коллонтай. Той самой Александры Коллонтай, которая, будучи дочерью генерала, стала затем большевиком и выступала проповедницей «свободной любви». Однако клир и прихожане в принятой резолюции гневно заявили:

«…Православный русский народ не допустит отобрания имущества у монастырей и храмов, которые он своею любовью и усердием украсил, принося свои лепты обители за тысячи верст, не допустит поругания его заветных святынь, встанет на их защиту от поношения со стороны тех, кои не будучи русскими и православными, этих святынь не могут понимать и ценить».

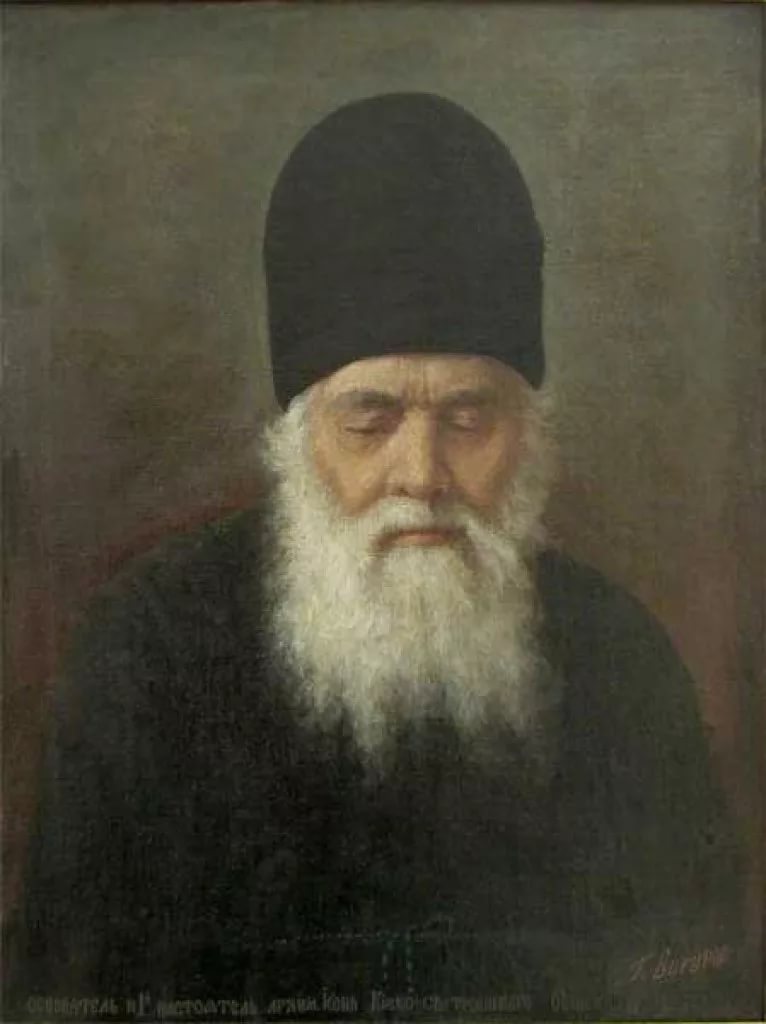

В ответ на протест 19 января в Лавру снова прибыл отряд матросов и красногвардейцев. Епископ Прокопий и члены Духовного собора Лавры были арестованы. В ответ с соборной колокольни раздался набатный звон, к Лавре устремились толпы народа. Растерявшихся налетчиков разоружили, и они были вынуждены отправиться восвояси. После этого из Смольного прибыли грузовики с пулеметами, загремели выстрелы. Был смертельно ранен настоятель церкви в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость» протоиерей Петр Скипетров. Однако верующие не разбежались в испуге, в Лавру прибывали все новые толпы народа, в том числе депутации рабочих от Стеклянного и Фарфорового заводов, которые заявили о своей готовности защитить обитель. Вконец растерявшиеся большевики были вынуждены снять пулеметы и ретироваться.

Массовое сопротивление напугало Коллонтай и Смольный. 5 января большевики без колебаний расстреляли в Петрограде массовую демонстрацию в поддержку созыва Учредительного собрания, однако на этот раз они растерялись, стали уверять, что их «неправильно поняли», и просили наместника Лавры успокоить верующих. Однако протесты продолжались. 20 января в Казанском соборе Петрограда было оглашено послание Патриарха Тихона, в котором он призывал всех верующих встать на защиту Церкви, «оскорбляемой и угнетаемой ныне Святой Матери вашей… А если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовем вас на эти страдания вместе с собою…»

Грандиозное шествие

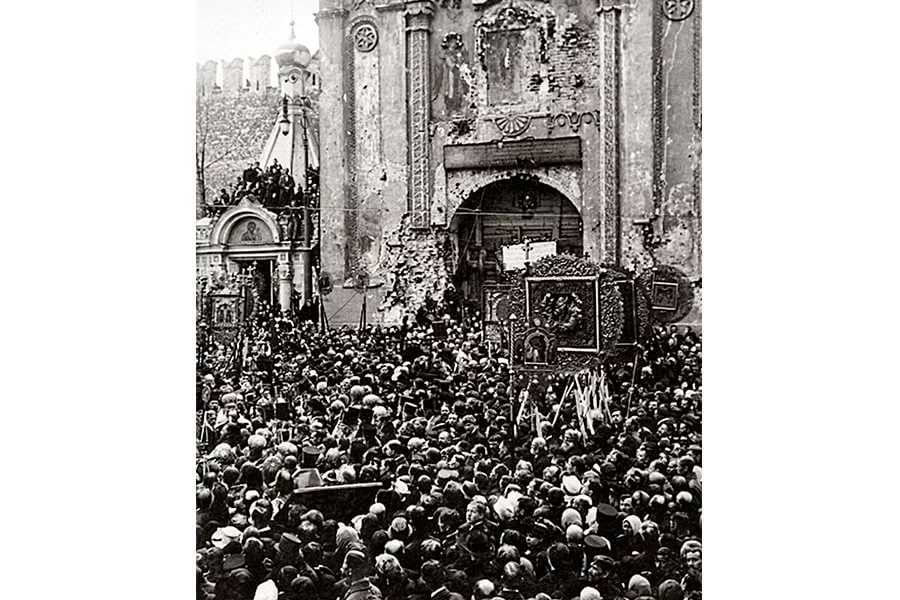

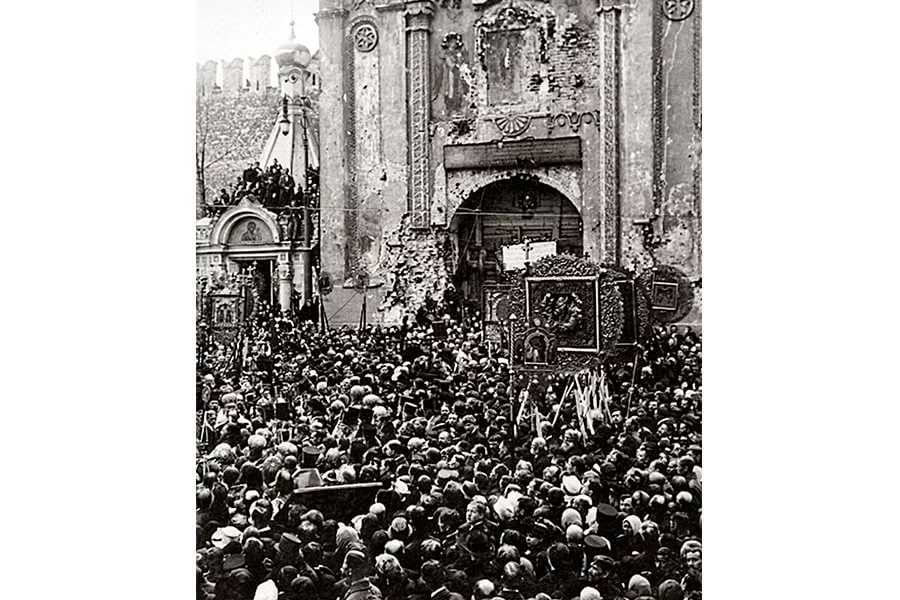

21 января возле церквей в центре Петрограда стали собираться десятки тысяч прихожан. К ним присоединялись огромные потоки богомольцев из Московского и Нарвского районов, верующие потоками шли с Лиговки, Покровки, с рабочих окраин Выборгской стороны…

По подсчетам газетчиков (тогда еще не все газеты были закрыты большевиками), число протестующих составляло около полумиллиона человек. Люди несли в руках иконы, у многих на глазах были слезы, а прохожие на улицах при виде процессии становились на колени на мокрый снег и клали земные поклоны.

К часу дня около 200 шествий из разных районов Петрограда заполнили Лиговскую площадь, которая не могла вместить грандиозную толпу. Во втором часу под звон колоколов из Лавры вышел Крестный ход во главе с митрополитом Вениамином. Со специального помоста протодиакон Лавры громовым голосом прочитал послание Патриарха Тихона, был совершен молебен «об умиротворении и спасении Богохранимой державы Российской». Пел весь народ.

Затем грандиозный Крестный ход двинулся по Невскому проспекту от Лавры к Казанскому собору. Весь центр города был заполнен толпами людей с иконами, крестами и хоругвями. После молебна митрополит Вениамин произнес краткую речь. По лицам людей текли слезы, многие опускались на колени. Власти в Смольном на этот раз не решились разогнать народное шествие. Движение городского транспорта было остановлено. По указанию Бонч-Бруевича по всем улицам было разбросано извещение от ЧК, что всем красногвардейцам, патрулям и отрядам предписывалось поддерживать повсюду строгий порядок и немедленно арестовывать тех, кто обнаружит намерение помешать Крестному ходу. Вслед за Петроградом крестные ходы прошли по всей России. Большевики решили избрать другую тактику: сначала обезглавить Церковь, а потом задавить ее беспощадными репрессиями.

После Крестного хода депутация духовенства и мирян Петрограда отправилась в Москву, чтобы сообщить о случившемся Патриарху Тихону. Настоятель Казанского собора протоиерей Философ Орнатский выступил с докладом о событиях в Петрограде, в частности, сказав следующее:

«Пора сказать, что разбойники взяли власть и управляют нами. Мы терпели, но терпеть далее невозможно, потому что затронуто Святая Святых русской души – Святая Церковь… На сознательное мученичество идти не следует, но если нам нужно пострадать и даже умереть за правду, это надо будет сделать…».

Еще 20 января был издан декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви. В документе, в частности, говорилось: «Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью. Прав юридического лица они не имеют. Все имущество существующих в России церковных и религиозных обществ является народным достоянием…» Церковь по сути дела, этим декретом лишалась всех прав и всего имущества, которое собиралось верующими веками.

На этот акт произвола Священный собор Русской православной церкви ответил воззванием ко всем православным: «От века неслыханное творится у нас на Руси Святой. Люди, ставшие у власти и назвавшие себя народными комиссарами, сами чуждые христианской, а некоторые из них и всякой веры, издали декрет (закон), названный «о свободе совести», а на самом деле устанавливающий полное насилие над совестью верующих… Было ли когда-нибудь после Крещения Руси у нас что-нибудь подобное? Даже татары больше уважали нашу святую веру, чем теперешние законодатели… И слыхано ли, чтобы делами церковными управляли люди безбожные, не русские и не православные?». Собор призвал всех православных России к объединению, к защите заветных святынь. «Мужайся же, Русь святая! Иди на свою Голгофу! С тобою Крест Святой, орудие непобедимое».

Зверские расправы

И Голгофа Русской православной церкви, ее иерархов и всех православных России началась. Уже 25 января в Киеве большевиками был расстрелян митрополит Киевский и Галицкий Владимир (Богоявленский). Перед расстрелом он благословил крестообразно обеими руками своих убийц со словами: «Господь вас да простит!». В феврале были расстреляны крестные ходы в Туле, Харькове, Воронеже, Щацке (Воронежская губерния). В Ставропольской епархии были казнены 37 священнослужителей, в числе которых — 72-летний Павел Калиновский и 80-летний священник Золотовский.

При этом старец Золотовский был предварительно переодет в женское платье и затем повешен. В июне был утоплен в реке епископ Тобольский Гермоген с камнем на шее, а вместе с ним и делегация верующих, просивших об его освобождении.

Царскосельский протоиерей Иоанн Кочуров был подвергнут избиениям, затем был убит путём волочения по шпалам железнодорожных путей. Три православных иерея в г. Херсоне были распяты на кресте. В декабре 1918 года епископ Соликамский Феофан (Ильменский) был публично казнён путём периодического окунания в прорубь и замораживания, будучи подвешенным за волосы, а в Самаре бывший Михайловский епископ Исидор (Колоколов) был посажен на кол. Епископ Пермский Андроник (Никольский) был захоронен в землю заживо. Архиепископ Нижегородский Иоаким (Левицкий) был публично повешен вниз головой в севастопольском соборе. Епископ Сарапульский Амвросий (Гудко) был казнён путём привязывания к хвосту лошади; в Воронеже было одновременно убито 160 священников во главе с архиепископом Тихоном (Никаноровым), которого повесили на Царских вратах в церкви Митрофановского монастыря.

В Юрьеве топорами зарубили 17 священников и епископов. Перед убийством большевики глумились: напялили на них женскую одежду, пытались заставить танцевать, отрезали носы и уши.

В Богодухове монахинь привели на кладбище к вырытой яме, отрезали им груди и истекающих кровью бросили в яму; сверху бросили также старика-монаха, крича, что «справляется монашеская свадьба»…

В октябре 1918 года Патриарх Тихон отправил Совету народных комиссаров гневное послание, в котором говорилось: «Целый год держите в руках своих государственную власть и уже собираетесь праздновать годовщину Октябрьской революции. Но реками пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает нас сказать вам горькое слово правды. Захватывая власть и призывая народ довериться вам, какие обещания давали вы ему и как исполнили эти обещания? Поистине, вы дали ему камень вместо хлеба и змею вместо рыбы. Народу, изнуренному кровопролитной войною, вы обещали дать мир «без аннексий и контрибуций». От каких завоеваний могли отказаться вы, приведшие Россию к позорному миру, унизительные условия которого даже вы сами не решались обнародовать полностью?

Вместо аннексий и контрибуций великая наша Родина завоевана, умалена, расчленена, и в уплату наложенной на нее дани вы тайно вывозите в Германию не вами накопленное золото… Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство.

Любовь Христову вы открыто заменили ненавистью и, вместо мира, искусственно разожгли классовую вражду. И не предвидится конца порожденной вами войне, так как вы стремитесь руками русских рабочих и крестьян поставить торжество призраку мировой революции…».

Однако жестокие репрессии продолжались. Глава ВЧК Феликс Дзержинский, сам поляк по национальности и крещенный в детстве как католик, написал своему подручному латышскому коммунисту Лацису следующее: «Церковь разваливается, этому нам надо помочь, но никоим образом не возрождать её в обновлённой форме. Поэтому церковную политику развала должна вести ВЧК, а не кто-либо другой… Наша ставка на коммунизм, а не религию. Ликвидировать может только ВЧК…».

А Ленин направил позднее руководящим органам Политбюро, ОГПУ, Наркомата юстиции и Ревтрибунала письмо, в котором содержалось требование об ограблении церквей и монастырей и физическом уничтожении церковнослужителей: «Изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть произведено с беспощадной решительностью, безусловно, ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок.

Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше.

Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать».

По оценкам историков, с 1918-го до конца 1930-х в ходе репрессий в отношении духовенства было расстреляно либо умерло в местах лишения свободы около 42 000 священнослужителей.

В стране началась кампания по вскрытию и осквернению святых мощей, храмы превращали в склады, клубы и даже туалеты, а потом их стали взрывать и разрушать. Только террором, казнями, чудовищными расправами удалось практически разгромить в России Русскую православную церковь, но полностью уничтожить ее не удалось…

(168)