ПРОТОИЕРЕЙ ИОАНН ФЕДОРОВИЧ ГОРЕМЫКИН

ПРОТОИЕРЕЙ ИОАНН ФЕДОРОВИЧ ГОРЕМЫКИН

22/04/2017

17 февраля – день памяти старца протоиерея Иоанна Федоровича Горемыкина (1869–1958), настоятеля храма во имя святого великомученика Димитрия Солунского в Коломягах (Санкт-Петербург).

Предлагаем вниманию читателей краткий рассказ о жизни старца и записанный по воспоминаниям прихожан храма чудесной истории об участии св. великомученика Димитрия Солунского в судьбе жителя тогдашнего Ленинграда.

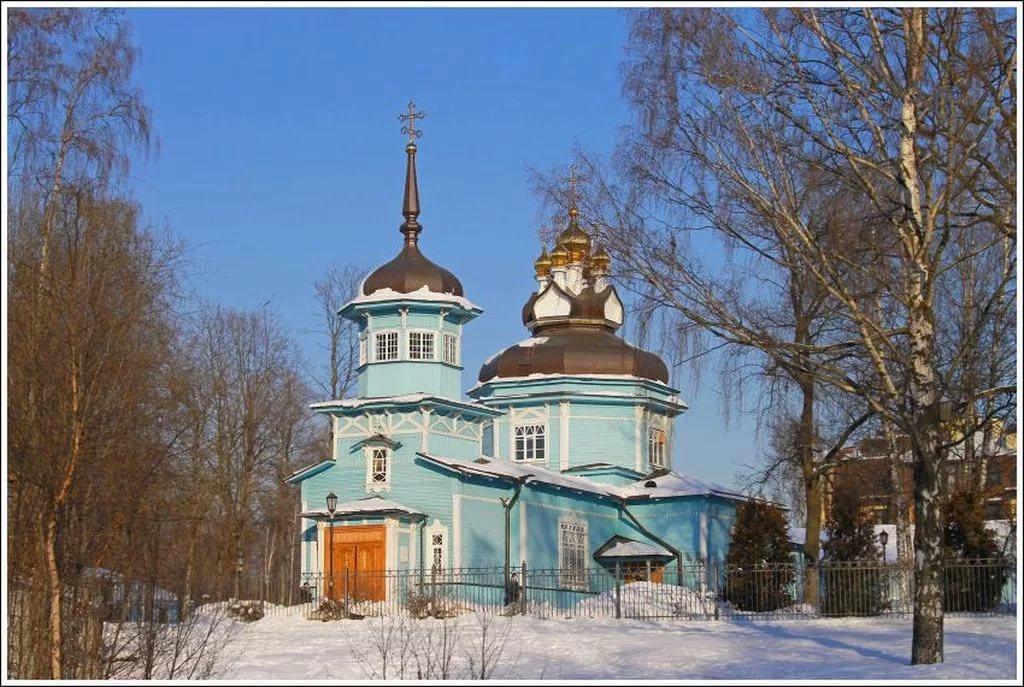

На окраине Санкт-Петербурга, в местечке Коломяги есть храм, освященный в честь святого Димитрия Солунского. Когда-то здесь был финский поселок и излюбленное дачное место на берегу Финского залива; сейчас вода отошла, так что храм остается благодатным островком посреди надвинувшихся со всех сторон новостроек.

Место это историческое. После разгрома шведов Александр Невский построил на берегу часовню в часть святого Димитрия Солунского и отслужил благодарственный молебен по случаю победы русского воинства. Эта знаменательная победа была одержана 15 июля 1240 года – в день памяти святого князя Владимира, крестившего Русь. Потом на месте деревянной часовни построили каменную,– она стоит и по сей день. Так что Петербург, можно сказать, начинался отсюда – именно здесь был поставлен первый храм в этом краю – в честь великомученика Димитрия Солунского – покровителя русского воинства. Впоследствии к часовне была пристроена веранда, где совершались крещение, отпевание, причащение, служились обедни, а Святые Дары привозились из близлежащих храмов. В советские времена в часовне устроили телефонную будку, но в 1991 году она была восстановлена и освящена, уже тогда избранным, Патриархом Алексием II.

Рядом с часовней в 1905 году воздвигли деревянную церковь в честь святого Димитрия Солунского – покровителя русских воинов. Храм этот оставался открытым даже в годы советской власти. Лишь в 20-е годы прошлого столетия двери храма на несколько месяцев были закрыты: здесь богоборческая власть вздумала устроить клуб. Но народ, как не раз бывало в те времена, отстоял православную святыню. До наших дней хранится в храме частица мощей великомученика Димитрия в специальном ковчежце, который во время воскресных служб выносят для поклонения народу.

В этом храме служили замечательные священники-старцы: отец Иоанн Горемыкин, отец Владимир Шамонин, отец Владимир Каменский. У самого алтаря – ухоженная могила, в которой покоится прах отца Иоанна Горемыкина. Ее постоянно украшают живые цветы. Со дня кончины пастыря прошло более тридцати лет, однако память о нем живет в сердцах многих.

Неподалеку от места упокоения отца Иоанна есть еще одна могила – раба Божия Димитрия, носившего имя в честь святого Димитрия Солунского. О его удивительной судьбе поведал своим духовным детям сам отец Иоанн. Это замечательная история о том, как Господь помиловал и спас человека по молитвам святого Димитрия.

Но прежде сообщим некоторые сведения о жизни самого отца Иоанна – одного из тех, чьими молитвами и духовными подвигами выстояла в испытаниях наша Русская Православная Церковь.

Иоанн Федорович Горемыкин родился I7 апреля 1869 года в одном из сел Белозерского уезда. Ему не исполнилось и четырех лет, когда его отец, учившийся в Духовной семинарии, неожиданно заболел и умер. Маленького Иоанна воспитывали мать и дядя, диакон. Пятнадцати лет Горемыкин окончил Белозерское Духовное училище, а через шесть лет (в 1890 году) – Новгородскую Духовную семинарию.

В книге «Белозерское духовное училище за сто лет существования С 1809–1909 гг.)» лишь против его фамилии сохранилась запись: «добрейшая душа».

В 1891 году Иоанна Горемыкина в день празднования святителя Николая рукоположили во священника Воскресенской церкви бывшего Белозерского уезда. Здесь его застала первая мировая война, революция, здесь он пережил тяжкие 20-30-е годы.

Однажды летним вечером у дома настоятеля храма остановилась телега. Вошли три мужика: «Батюшка, велено священников имать да везти в тюрьму. Но мы тебя в лесок увезем – спрячем».

Две недели прожил отец Иоанн в лесу, пока шли аресты священнослужителей. Господь сохранил его. Возможно уже тогда незримо помогала ему епитрахиль отца Иоанна Кронштадтского, благоговейно хранимая им всю жизнь.

В 1926 году протоиерея Иоанна назначили настоятелем кафедрального собора во имя святых апостолов Петра и Павла в Новом Петергофе. В то время здесь служил епископ Николай (Ярушевич); завязалось знакомство, продолжавшееся до конца жизни.

В 1940 году собор закрыли, и отец Иоанн получил назначение в церковь во имя святого Димитрия Солунского в Коломагах, где прослужил восемнадцать лет до самой кончины.

С его появлением приход стал одним из самых многолюдных. Верующий народ оценил мудрость и доброту нового настоятеля, многие видели его мужество и твердость в защите храма и верующих.

Однажды во время литургии в церковь вошли военные, и их командир показал отцу Иоанну постановление властей о передаче здания храма под склад. Отец Иоанн прервал службу и громко сказал «В эту церковь Божию собираются труждающиеся и обремененные ради душевного успокоения. А вы – топором по нашей вере. Нет. Разрушайте только вместе со мной». Но Господь сохранил храм, и отец Иоанн продолжал служить в нем.

Отцу Иоанну было 72 года, когда началась война. Несмотря на возраст, блокадный голод, он каждый день приходил с Петроградской стороны в Коломяги и совершал богослужение. Прихожане свидетельствовали, что отец Иоанн нередко делился с голодающими своим скудным пайком. По воспоминаниям старожилов, батюшка был настолько и изнеможден от голода, что не мог передвигаться, и прихожане привозили его на службу на саночках. Во время блокады отец Иоанн получил вызов от одного из сыновей из Саратова, но наотрез отказался эвакуироваться.

И в послевоенные годы отец Иоанн продолжал служить в Коломяжском храме настоятелем до самой кончины 18 февраля 1958 года. ( Сведения о жизни отца Иоанна приведены по материалам статьи В. Седова в ЖМП за 1990 г. № 5.)

Теперь приведем записанный по памяти духовными детьми отца Иоанна рассказ о чудесном заступничестве святого великомученика Димитрия Солунского. Произошло это событие вскоре после окончания Великой Отечественной войны.

Речь пойдет о жизни председателя Ленинградского облисполкома, занимавшего этот пост после войны. Это был человек с большими добродетелями. Жила в его сердце любовь и забота о человеке. Всю свою жизнь, все силы отдавал он для служения людям, трудился практически без отдыха, днем и ночью, всегда с людьми. Помогал он очень многим: после войны столько горя у людей, у кого погибли родные и нужно выхлопотать пенсию, у многих квартиры после возвращения из эвакуации оказались заняты, возникали трудности с пропиской. Тысячи вопросов у людей, и они знали, что если пойдут к председателю, он не откажет и поможет. И действительно, выручал многих.

Однажды пришла старушка с каким-то вопросом, он помог и устроил, тогда она и говорит: «Спаси тебя, Господи. Буду до конца жизни молиться за тебя». – «Молись, молись, бабушка»,– ответил председатель. И не будет преувеличением сказать, что многие сотни, если не тысячи людей, которым он помог, молились за него. По жизни своей это был настоящий христианин, но в храм не ходил, хотя был крещен и даже венчан с женой.

И вот пришел час, когда Господь решил взять его к Себе и милосердием Своим дал ему возможность принести покаяние и достойно приготовиться к вечной жизни.

Случилось это так. Однажды приснился ему сон. Явился светлый юноша в воинских доспехах, властно взял его за руку и повлек за собой. Они вылетели из комнаты и начали подниматься над городом, вот уже внизу море огней, которые все удаляются, и, наконец, он увидел землю с высоты космоса, но и земля стала удаляться с огромной быстротой и скоро превратилась в одну из звезд. Наконец, они приблизились к какой-то планете и опустились на поверхность ее. Первое, что поразило его – благоухание цветов, какие-то неземные ароматы витали в воздухе. Вокруг стояли прекрасные воздушные здания, не походил ни на одно земное строение. Юноша повел его в прекрасный храм и ввел в светлый зал, где они остановились перед сидящими полукругом старцами. Юноша подошел к старцам и говорит: «Помогите, что с ним делать. Ему пора уходить с земли, у него много добрых дел, но нет покаяния». Тогда он услышал голос: «Дадим ему 14 дней на покаяние». После этого юноша вывел председателя из храма и сказал: «Дальше найдешь дорогу сам»,– и удалился. Обратный путь, уже в одиночестве, был совершен также быстро. И снова перелет через космос, снова увидел он на этот раз приближающуюся Землю, затем Ленинград с высоты птичьего полета и, наконец, очутился в своем доме.

Тут же ночью рассказал жене о своем сне. Они оба встревожились, но к священнику и в церковь не пошли, решив, что это может повредить работе, да и мало ли что может присниться. Но на 14-й день у председателя снова был дивный сон. Он опять увидел того юношу, который уже строго сказал: «Тебе было даровано 14 дней, на покаяние, почему ты не воспользовался ими? Вот последняя возможность – тебе дается 4 дня. Пойдешь в храм великомученика Димитрия в Коломяги; обратись к священнику Иоанну Горемыкину и расскажи ему все, он будет ждать тебя».

Утром председатель поехал на машине прямо ко храму в Коломяги, нашел отца Иоанна и рассказал ему о своих снах. Отец Иоанн был извещен внушением свыше об этом посещении. Он сказал председателю, что через 4 дня тот должен умереть и ему сейчас же необходимо исповедаться за всю жизнь.

Когда председатель вошел в храм, то сразу подошел к иконе святого великомученика Димитрия Солунского и сказал: «Этот тот самый юноша, который вел меня к старцам и делал предупреждения». Отец Иоанн объяснил, что святой Димитрий Солунский является ангелом его имени и потому заботится о нем. Затем председатель стал подходить к иконам и называть имена – он узнал тех старцев, которые встретили его в храме на неизвестной планете – среди них был преп. Сергий Радонежский, преп. Серафим Саровский, свт. Николай и другие святые.

Отец Иоанн сказал: «Я почти 60 лет стою у престола, а меня Ангел мой никуда не водил и не открывал таких дивных видений. Вас Господь избрал и за Ваши добрые дела и за чистоту жизни даровал возможность покаянием войти в Царство Небесное. Вы должны сейчас же исповедаться мне за всю жизнь».

И Димитрий исповедался – они беседовали почти полдня. После исповеди отец Иоанн причастил его, благословил и посоветовал написать два письма – жене и на работе – о том, чтобы его отпели в храме и похоронили по-христиански.

Приехав на работу, он написал такие письма, оставив одно в ящике стола на работе, а другое – в рабочем столе дома. На 4-й день, указанный святым Димитрием, он был на работе, радостный и подтянутый. В приемной у секретаря была маленькая лампочка, которая зажигалась, когда председатель был готов принять очередного посетителя. Во второй половине дня после того, как вышел очередной посетитель, лампочка почему-то долго не загоралась. В приемной собралось много народа, и секретарь по просьбе собравшихся в кабинет начальника узнать, будет ли продолжен прием. Когда она подошла к председателю, он был мертв.

Приехали из милиции, врачи, эксперты и почти сразу нашли в ящике стола письмо, в котором было указано, что подобное же письмо хранится в ящике рабочего стола дома, и чтобы никто не сомневался, что это его завещание. Позвонили жене, та быстро нашла письмо, и все подтвердила.

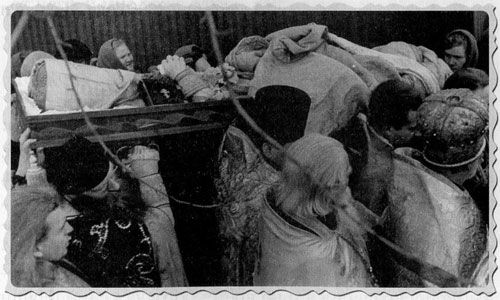

Отпевали его в Спасо-Преображенском соборе, как он и просил в своем завещании, отпевали соборно, после чего гроб с телом почившего отвезли для совершения гражданской панихиды. Похоронили его согласно завещанию рядом с храмом святого великомученика Димитрия Солунского в Коломяги и каждый, кто придет помолиться в этот храм, может подойти к могилке этого праведника и помянуть раба Божия Димитрия.

(394)

Преподобный Варсонофий родился в Египте (год его рождения неизвестен). С юных лет он стал вести жизнь подвижническую. Известно, что, придя в монастырь аввы Серида, он устроил себе малую келлию вблизи монастыря (келлии на Востоке часто вырубались в виде пещер). Позднее в этой келлии прожил 18 лет – до своей кончины – ученик преподобного Варсонофия, преподобный Иоанн, подражая своему учителю в безмолвии, подвигах и усвоении добродетелей. За дар прозорливости он получил название Пророка. Преподобный Варсонофий через некоторое время перешел в другую тесную келлию, тоже близ монастыря. Для полного безмолвия удалившись от людей, не видя никого, питаясь только хлебом и водой, преподобный провел 50 лет в трудах и подвигах.

Преподобный Варсонофий родился в Египте (год его рождения неизвестен). С юных лет он стал вести жизнь подвижническую. Известно, что, придя в монастырь аввы Серида, он устроил себе малую келлию вблизи монастыря (келлии на Востоке часто вырубались в виде пещер). Позднее в этой келлии прожил 18 лет – до своей кончины – ученик преподобного Варсонофия, преподобный Иоанн, подражая своему учителю в безмолвии, подвигах и усвоении добродетелей. За дар прозорливости он получил название Пророка. Преподобный Варсонофий через некоторое время перешел в другую тесную келлию, тоже близ монастыря. Для полного безмолвия удалившись от людей, не видя никого, питаясь только хлебом и водой, преподобный провел 50 лет в трудах и подвигах.