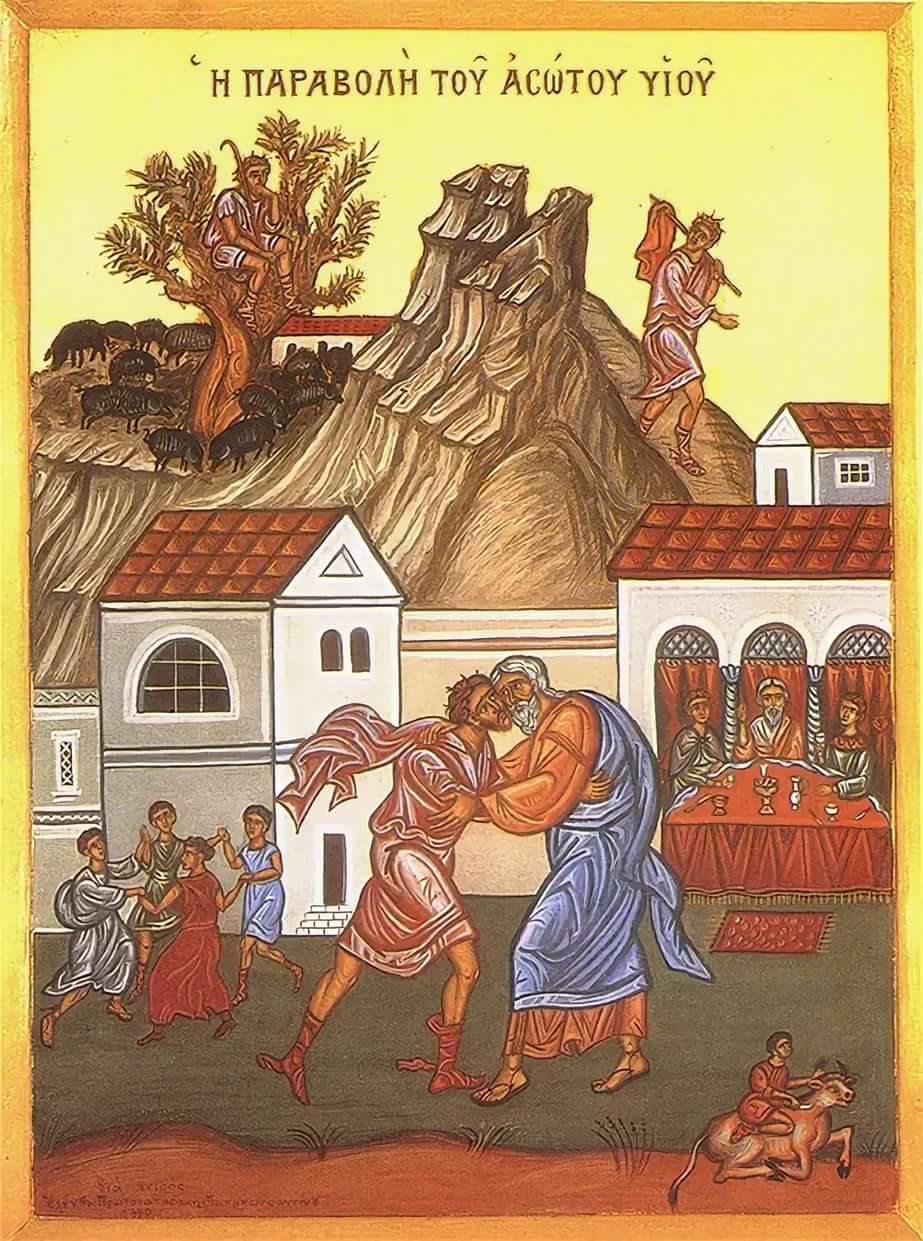

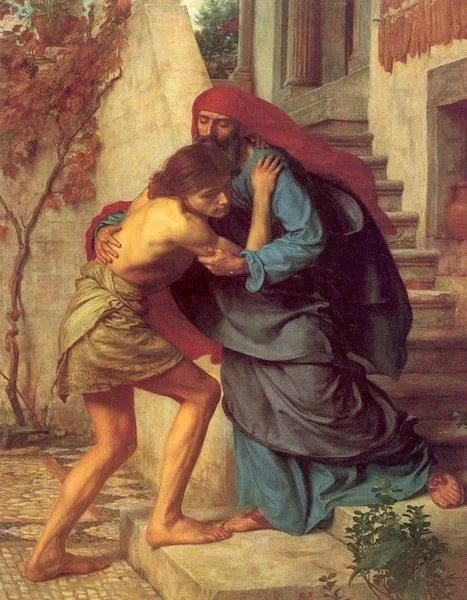

Наступает второе воскресение подготовки к Великому посту, в которое читается Евангелие о блудном сыне. В это и в два последующих воскресения, вплоть до начала Великого поста, Церковь назначает петь Псалом 136 «На реках Вавилонских«. Он поется в добавление к обычным торжественным и прославляющим Бога псалмам 134 («Хвалите Имя Господне») и 135 («Исповедуйтеся Господеви яко Благ»). Псалом «На реках Вавилонских» является следующим по порядку в Псалтири. Но по содержанию своему он резко отличается от предыдущих двух.

Этот псалом – яркая короткая историческая новелла об одном из моментов жизни древних евреев.

Текст псалма переносит нас в VI век до Р.Х. Это было время неисчислимых бедствий иудейского народа. Вавилоняне вторглись на территорию иудейского царства, разграбили и уничтожили до основания Иерусалим. Так же был разграблен и разрушен Храм Бога иудейского – тогда единственный на земле храм, где поклонялись Истинному Богу.

Десятки тысяч иудеев, как знати, так и простых людей, были уведены в вавилонский плен. Народ потерял религию, а значит и корни. Люди страдали от голода и нищеты. Они были в отчаянии.

«Отверг Господь жертвенник Свой, отвратил сердце Свое от святилища Своего, предал в руки врагов стены чертогов его; <…> Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели дщери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц» (Плач Иер. 2.7, 11). Казалось, что надежды на сохранение единства народа и возвращение домой уже нет. Никто не мог знать, что через 50 лет Вавилонское царство падет, а персидский царь Кир Великий милостиво разрешит иудеям вернуться домой и начать отстраивать город и Храм.

Ключ к пониманию псалма в том, что рассказ ведется в прошедшем времени. Пленение закончилось. Люди возвращаются домой. Можно себе представить, как у костра старец, переживший все тяготы вавилонского плена, поет своим детям и внукам:

На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом,

внегда помянути нам Сиона.

На вербиих посреде его обесихом органы наша…

Место действия – «реки Вавилонские» – реки Тигр и Евфрат с тысячами притоков и прорытых за многие века каналов. Кучка изможденных и очень бедно одетых людей скрывается от чужих глаз в зарослях ивняка на берегу небольшой речки или канала. У них отобрали абсолютно все, оставив им только тряпки, чтобы прикрыть наготу. Единственной памятью о Родине у них остались музыкальные инструменты, которые для завоевателей не имели никакой ценности. Бережно сохраняя от влаги и повреждений свои кинноры (простейшая арфа с несколькими струнами из жил животных, традиционная у евреев), они не положили их на землю, а аккуратно повесили на ветки деревьев. Все они расстроены, многие плачут. Причиной тому недавний случай:

Яко тамо вопросиша ны

пленшии нас о словесех песней

и ведшии нас о пении:

воспойте нам от песней Сионских.

Вавилонские конвоиры, сопровождая иудеев, видимо, на какие-то работы, обратились к ним с, в общем-то, безобидной просьбой: спеть что-то из их народных песен, чтобы веселее было идти. Они не могли предположить, какую бурю эмоций вызовет у пленников это предложение. Но народные песни иудеев были тесно связаны с верой в Бога и Богослужением. Поэтому петь их не на святом месте было бы кощунственным:

Како воспоем песнь Господню на земли чуждей?

Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя.

Прильпни язык мой гортани моему,

аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима,

яко в начале веселия моего.

Вероятно, за отказ петь, люди понесли какое-то телесное наказание, но оно их не смутило. Они дают клятву, что примут и бОльшие беды (паралич правой руки, отсыхание языка), в случае если им случится забыть Родину. В основе любой радости (а пение – это радость) должна быть мысль о Боге. Для евреев же мысль о Боге была прочно связана с мыслью о родном городе Иерусалиме. Воспоминания о несчастной Родине приводят иудеев к гневу и воплю об отмщении врагам:

Помяни, Господи, сыны Едомския, в день Иерусалимль глаголющия

истощайте, истощайте до оснований его.

Дщи Вавилоня окаянная,

блажен иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала еси нам.

Блажен иже имет и разбиет младенцы Твоя о камень.

Почему первый вопль не о вавилонянах, как о непосредственных врагах, а об идумеях («сынах Едомских»)? Идумеи – ближайшие родственники израильтян. Они были потомками Исава, родного брата Иакова-Израиля. Благополучие израильтян всегда было предметом зависти для идумеев. Они всегда старались принять активное участие в любых вражеских нападениях на Иудейское и Израильское царства. Библия сохранила для нас свидетельства, что во время захвата Иерусалима вавилонянами именно идумеи сожгли Храм (2Ездр., 4.45).

Церковь рассказывает эту историю нам именно сейчас, в период подготовки к Великому Посту не просто как урок древней истории. Вавилон был могущественным и развитым городом, в котором было все лучшее, что мог предложить Древний мир. С точки зрения многих народов жить в Вавилоне было привилегией. Но из Библии мы знаем, что причиной этого могущества и развитости вавилонской цивилизации было постоянное противодействие Богу Истинному. Именно поэтому в Библии Вавилон символизирует чрезмерную и избыточную привязанность к мирским благам, которая удаляет нас от Бога. Большинство современных людей оказывается как бы в вавилонском плену, порабощенные материальными достижениями цивилизации. Нас, христиан, Спаситель освободил из этого «вавилонского пленения». Мы уподобляемся древним иудеям, вернувшимся на развалины родного города, который им только предстоит отстроить в течение долгих лет тяжелого труда. Так же и нам предстоит кропотливая работа по восстановлению Иерусалима и Храма наших души и тела, разрушенных грехом.

Один из важных уроков псалма в том, что нельзя молиться (т.е. «воспеть песнь Гоподню»), находясь «на земли чуждей» (т.е. будучи поглощенными привязанностями к благам цивилизации). Именно поэтому пост, как воздержание, настолько тесно связан с молитвой.

Еще один важный урок заключен в последней строке псалма. Она является как бы итогом всему. В своем буквальном, историческом смысле эта строка ужасна и жестока. Она описывает варварские методы ведения войны, которые практиковались в древнем мире (4Цар., 8.12; Ос., 10.14; Наум., 3.10). Но для нас, христиан, важен духовный смысл этой строки: с грехом надо бороться в самом зародыше, когда он проявляется еще только в помыслах и подспудных желаниях. Именно они являются «младенцами» «дщери вавилонской». Поэтому счастлив тот, кто сможет поймать их в себе и разбить о камень, т.е. покаяться в них, прежде чем помыслы-младенцы разгорятся и возрастут до уровня греховных поступков и страстей. А Камень этот есть Святая Церковь и Господь наш Иисус Христос (Мф., 16.18; 1Петр 2.6-8; Рим., 9.33; 1Кор., 10.4).

(125)

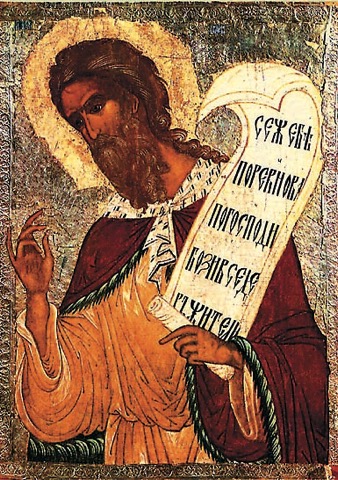

Илья Пророк, день памяти которого отмечают 2 августа, особо почитается в Воздушно-десантных войсках. Каждый год прихожане храма Пророка Божия Ильи на улице Ильинка вместе с десантниками совершают крестный ход до Красной площади, где служится благодарственный молебен.

Илья Пророк, день памяти которого отмечают 2 августа, особо почитается в Воздушно-десантных войсках. Каждый год прихожане храма Пророка Божия Ильи на улице Ильинка вместе с десантниками совершают крестный ход до Красной площади, где служится благодарственный молебен.

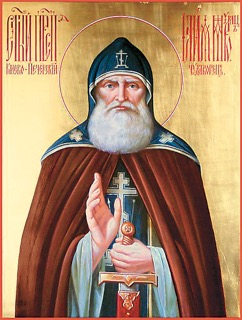

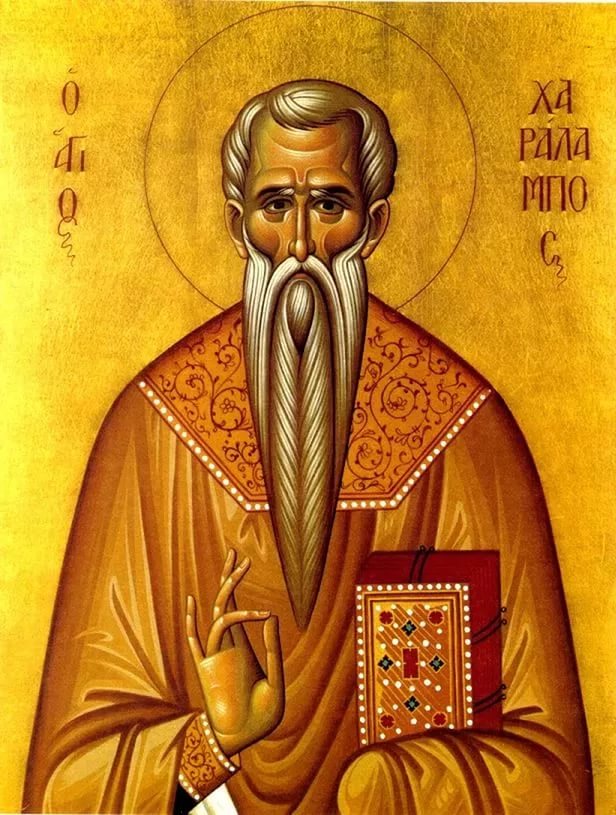

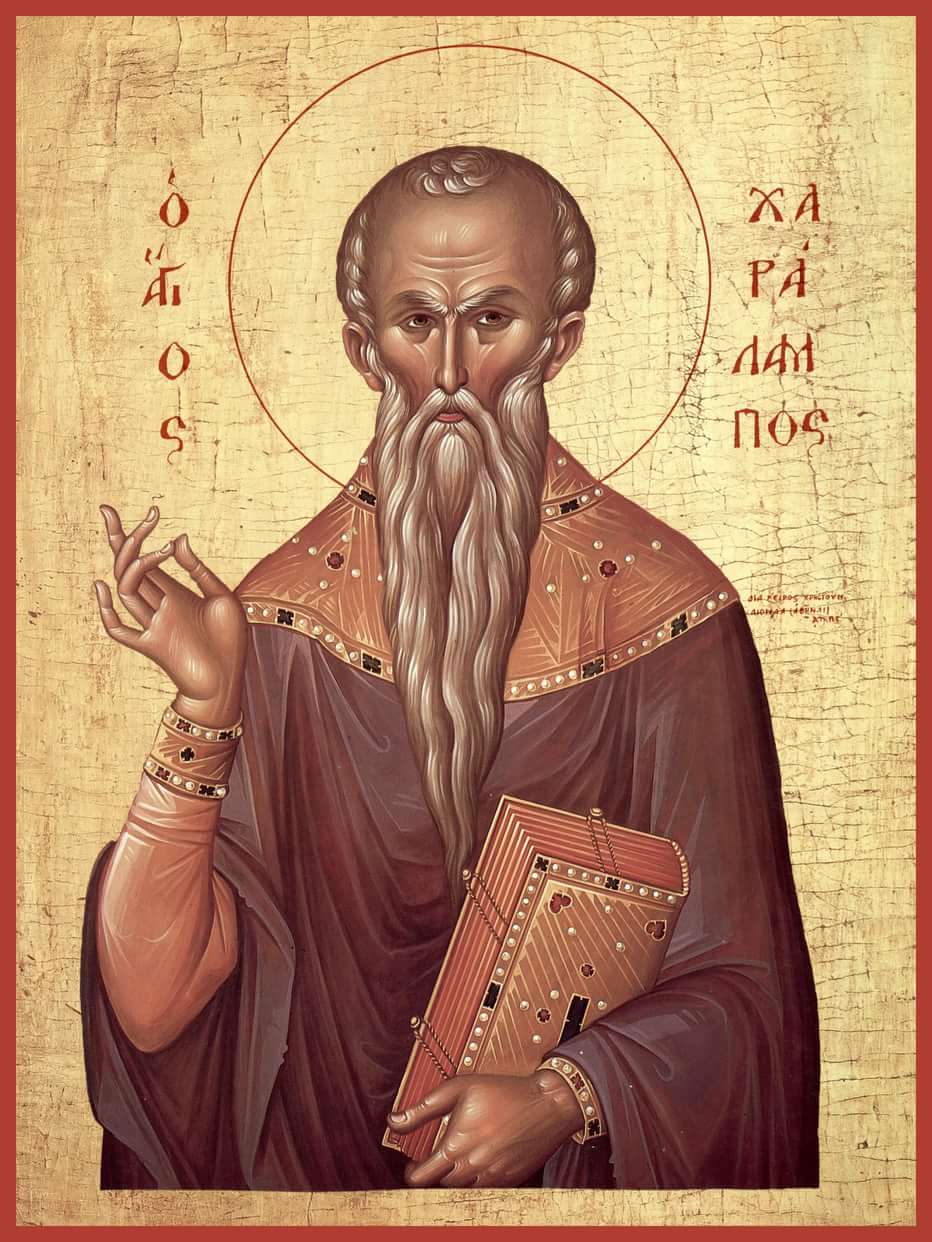

23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. Как это светский праздник связан с Православием? Ответы − в нашем сегодняшнем материале.

23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. Как это светский праздник связан с Православием? Ответы − в нашем сегодняшнем материале.

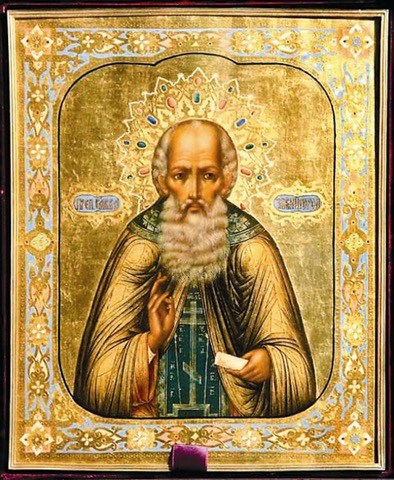

Какой секрет хранит икона Божией Матери Огневидная. Про историю создания данного Божественного лика известно не очень много информации, что заставляет делать какие-либо выводы на этот счёт с огромной осторожностью.

Какой секрет хранит икона Божией Матери Огневидная. Про историю создания данного Божественного лика известно не очень много информации, что заставляет делать какие-либо выводы на этот счёт с огромной осторожностью.