Преподобный Иннокентий Комельский, Вологодский, родился в Москве и происходил от рода московских князей Охлябининых. Он принял монашество в монастыре преподобного Кирилла Белозерского ( 9 июня 1427 года) и был отдан в руководство преподобному Нилу Сорскому (1508, память 7 мая).

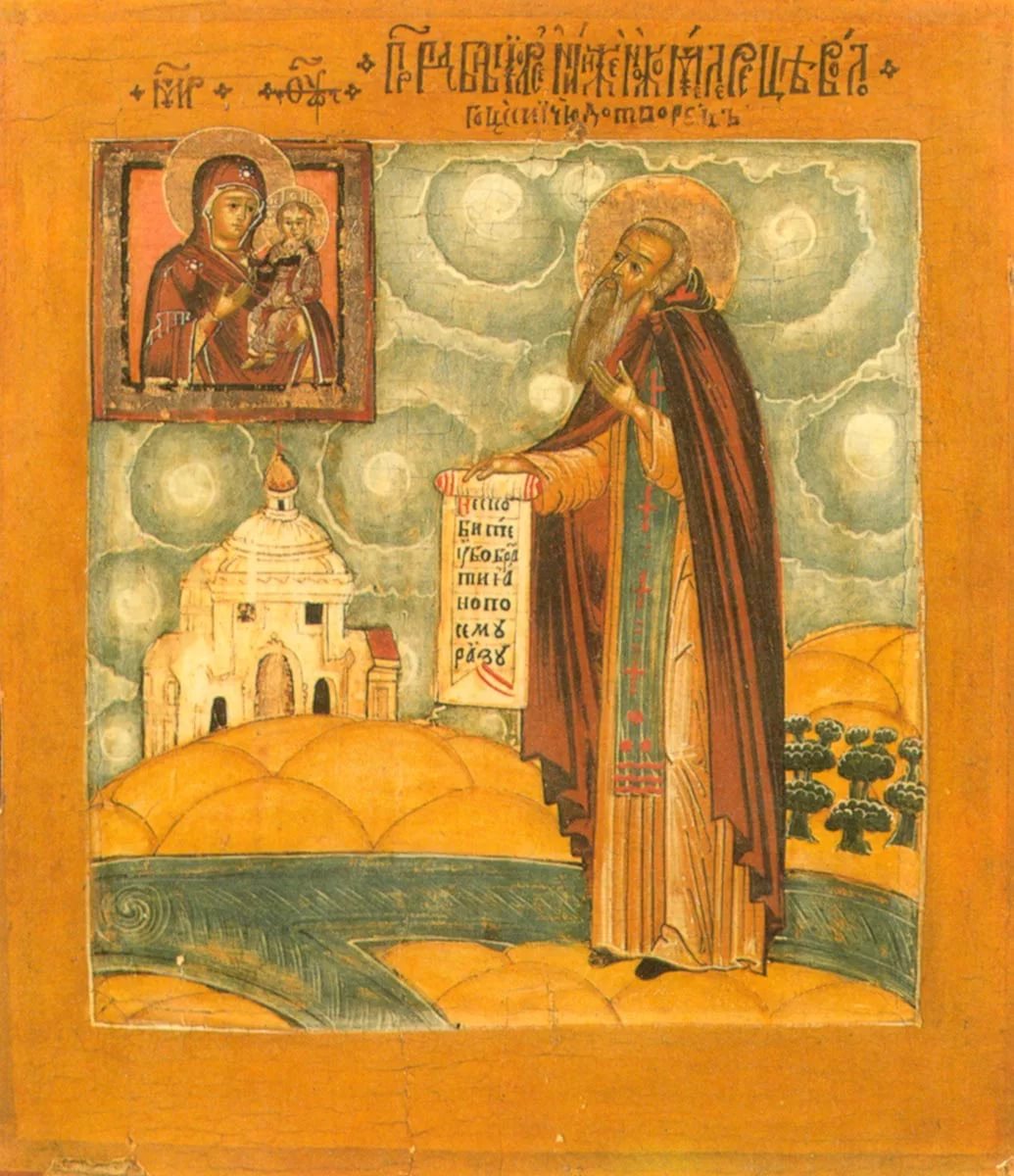

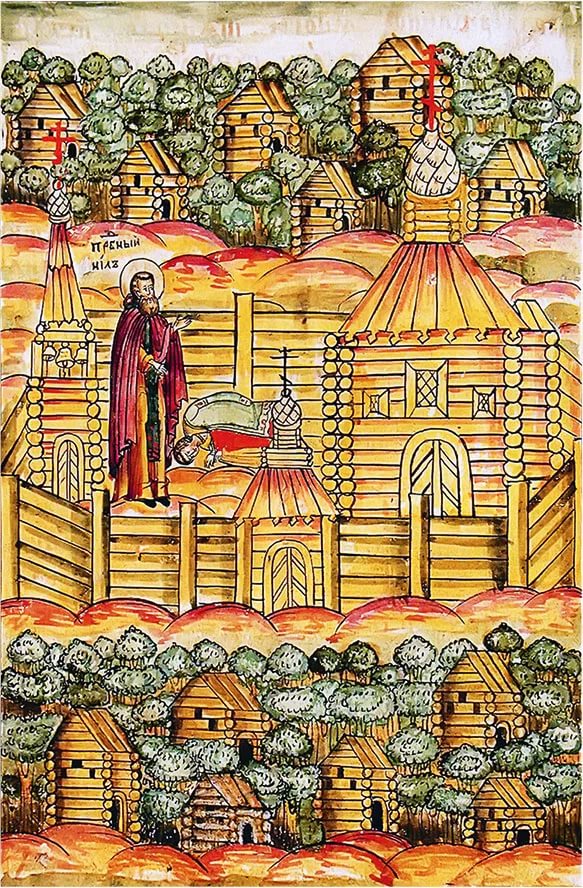

Преподобные Иннокентий и Нил странствовали по Востоку и побывали в Палестине, Константинополе, провели несколько лет в Афонских монастырях. Вернувшись на Русь, святые поселились не в самом Кирилло-Белозерском монастыре, а в уединенной келлии за монастырской оградой. Из любви к пустынножительству они затем удалились в непроходимый лес на реку Сору, за 15 верст от монастыря. Здесь они водрузили крест, выкопали колодец и поставили себе келлии отдельно, по образцу скитских пустынножителей. С большим трудом на болотистой местности была устроена церковь. Отшельники вели суровую жизнь.

Предвидя свое преставление, преподобный Нил послал святого Иннокентия на реку Нурму и предсказал ему: «Бог тебя прославит там, и обитель у тебя будет общежительная, моя же пустыня после смерти моей останется такой же, как при моей жизни, и братия по одному будут жить в своих келлиях».

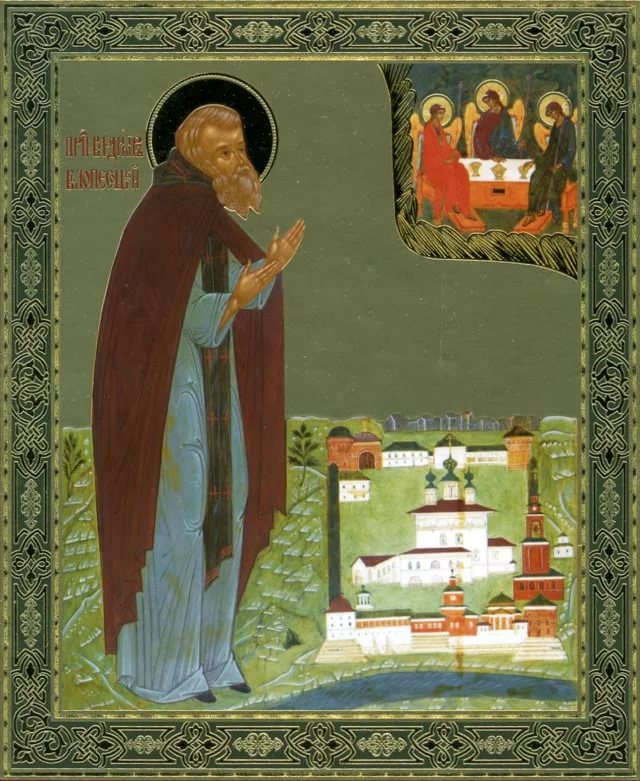

По преставлении преподобного Нила его святой ученик ушел в Вологодские пределы и в 1491 году поставил келью на речке Еде, впадавшей в реку Нурму. В скором времени к нему стали собираться ученики. Следуя завету учителя, преподобный Иннокентий ни у кого не спрашивал вкладов.

Тридцать лет трудился преподобный Иннокентий в устройстве монастыря. На основании творений святых отцов и особенно писаний преподобного Нила Сорского он оставил для братии наставления. Преподобный Иннокентий завещал прежде всего избегать ссор и споров и просил хранить любовь о Христе и мир духовный. Святой запретил принимать и постригать в своей пустыни юных и безбородых иноков, вводить в пустынь женщин. Выходивший из пустыни инок терял право на келлию, а если возвращался, то мог занять ее лишь с согласия настоятеля и братий. Будущую церковь преподобный просил освятить во имя святого и великого Иоанна Предтечи, Крестителя Господня, в воспоминание третьего обретения его честной главы (празднуемого 25 мая), ибо святой Иоанн – наставник всем инокам и пустынножителям (в дальнейшем монастырь стал называться Преображенским по главному храму).

Скончался преподобный Иннокентий 19 марта 1521 года. Согласно завещанию он был погребен в углу монастыря близ болота. На могилу его был положен камень, на котором записан год, месяц и день преставления.

Полное житие преподобного Иннокентия Комельского, Вологодского

Сей преподобный отец наш Иннокентий родился в царствующем граде Москве и происходил от рода московских князей Охлябининых, который был в свойстве с князьями Хворостиниными. Он был верным, преданным учеником преподобного Нила Сорского.

Еще раньше основания Сорской пустыни святой Иннокентий путешествовал по Востоку вместе с преподобным Нилом: был в Палестине, в Константинополе, на Афоне и вместе с ним возвратился на Русь. Есть предположение, что святой Иннокентий принял иночество в Белозерской обители святого Кирилла.

Затем святой Иннокентий удалился в скит к преподобному отцу Нилу, на речку Сору. С ним он пожил лета благоугодные в посте, бдении и страхе Божием.

Подробных сведений о совместном пребывании святого Иннокентия с преподобным Нилом в Сорской пустыни не сохранилось. Известно только, что преподобный Нил, предвидя скорое свое к Богу отхождение, послал ученика своего, святого Иннокентия, в Вологодский уезд на Нурму реку и предсказал ему: «Бог тебя прославит там, и обитель у тебя будет общежительная, моя же пустынь после смерти моей останется такою же, как при моей жизни, и братия по одному будут жить в келлиях своих».

По преставлении преподобного старца Нила пришел ученик его, святой Иннокентий, в Вологодские пределы на речку Еду, в селение так называемой Комельской волости, поселился здесь и положил основание обители.

Это место было почти недоступно – непроходимые леса и дебри. По Божию изволению собралось у святого Иннокентия множество братии, и был он им наставником, учителем и вождем ко спасению. Так прожил он много лет.

И оставил он в обители, перед своей кончиной, завещание и предание свое братии, где сказано: «Написал я, убогий инок Иннокентий, такой завет. Если кому повелит Бог жить в пустыне нашей, то прежде всего о сем молю вас, Господа ради: поминайте меня, грешного, во святых молитвах своих. Я же вам, отцам и братиям нашим, до земли челом бью и завещаю вам, чтобы между вами не было ссор и споров, а были любовь о Христе и мир духовный.

А юных и безбородых иноков не принимать и не постригать здесь таковых, и мирских людей, юных и безбородых, на службе не держать. Женщинам же в нашу пустынь совсем входа нет, и бессловесных животных женского рода в нашей пустыни не держать. И пьянственного пития совсем на следует нам иметь.

А о том, как пребывать, в пустыни нашей, и о молитве и о пении, и как питаться, и когда подобает исходить из пустыни потребы ради, в благословенное время, и о рукоделии и о прочем – обо всем этом установлено в написании господина нашего и учителя моего, преподобного и святого старца Нила».

И еще завещал преподобный Иннокентий при жизни, пребывая с братиею в своей пустыни: «Если братия наша иноки, пребывающие в пустыне нашей, станут жить богоугодно и хранить заповеди Божии и задумают церковь воздвигнуть, то это – на Божием благоволении и на их изволении, и, если благоволит Бог, пусть будет церковь во имя святого пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня, в воспоминание Третьего обретения честныя его главы, празднуемого Церковью 25 мая/7 июня. Ибо сей великий Иоанн – наставник всем инокам и пустынножителям.

Если брат наш инок поставит себе келлию в пустыни нашей и потом удалится из пустыни сей, то тех келлий никому не продавать и не отдавать, и не покупать их никому, но пусть владеют теми келлиями настоятель и пребывающая с ним братия. Если же упомянутый брат возвратится в пустынь, то не имеет права владеть оставленною им келлией. Если же настоятель по совету с братией пожелает продать кому-либо из братии пустующие келлии, то пусть продает. Но если купивший их брат удалится затем из пустыни, то оставленными келлиями пусть владеют настоятель и пребывающие с ним братия. По возвращении сего брата в пустынь он не может владеть оставленными келлиями. Если же кто из братии поставит многие келлии или много их купит, то все равно, оставив их и снова возвратясь, при оставлении пустыни и при возвращении в нее, брат тот теряет право на владение ими. Но если настоятель и братия пожелают возвратившемуся брату отдать прежнюю его келлию, то это пусть будет на их произволении. Брат, преставляющийся от жития сего в нашей пустыни, никому не может ни продать, ни отдать своей келлии, и пусть пребывающие в пустыни иноки не торгуют келлиями и не меняются ими между собою, но пусть каждый живет в своей келлии.

Если какой-либо инок из братии нашей пустыни не захочет проводить свою жизнь по Божиим заповедям, по написанию господина нашего и учителя старца Нила и по сему нашему писанию, но пожелает жить самочинно и самовольно, такового брата настоятель и братия пусть накажут; если же он после наказания не исправится, то пусть настоятель с братией удалят его из пустыни, как мякину от жита, без всякой боязни, по сему нашему завещанию. Если же тот брат раскается и пожелает проводить свою жизнь по Божиим заповедям, по преданию святых отцов, по писанию господина и учителя моего старца Нила и по сему нашему завету, то пусть настоятель и братия примут его в пустынь сию. Это я, инок Иннокентий, написал, чтобы так исполняли после моей смерти».

Пожив много лет, управляя свое житие по Бозе, преподобный Иннокентий преставился ко Господу в вечный покой месяца марта в 19-й день, на память святых мучеников Хрисанфа и Дарии.

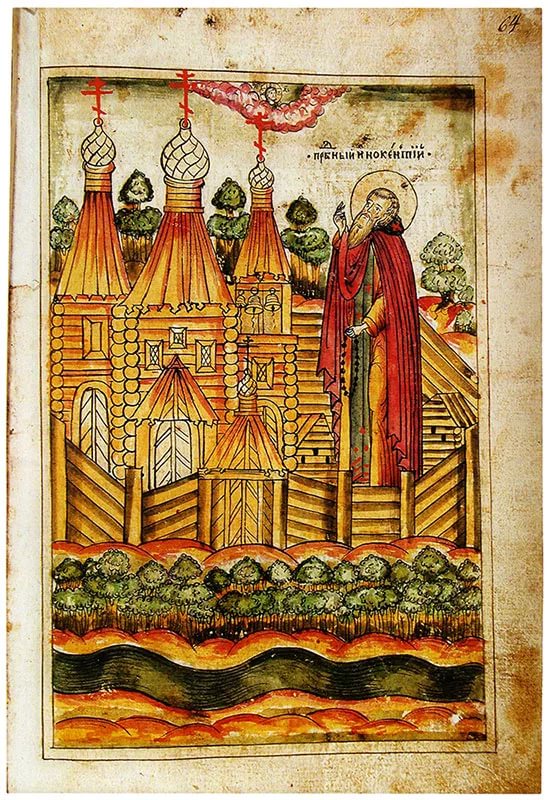

Братия же, взяв честное и многострадальное тело возлюбленного своего отца, учителя и наставника ко спасению Иннокентия, с псалмами и пениями надгробными похоронили его честно, по его завещанию, в коем он сам повелел погребсти свое тело в углу монастыря, близ ржавого болота; и на могилу его положили камень, на котором написали год, месяц и день преставления святого. Также и образ подобия его написали братия, каков был по виду преподобный отец Иннокентий.

Много завещаний написал преподобный Иннокентий рукой своею, послуживших ко спасению инокам; и о преподобном Иннокентии было написано немало. Но по грехам нашим в лето 1538-е случилось нашествие казанских татар на Русскую землю, на пределы Вологодские, и тогда пустынь преподобного отца Иннокентия враги разорили, сожгли церковь Иоанна Предтечи, все строения предали огню и перебили много иноков; спаслись только некоторые из них и бежали в обитель преподобного Павла, находившуюся в том же Комельском лесу, на реке Нурме. Во время пожара монастыря сгорело и написанное о преподобном Иннокентии.

Было и другое писание о нем, но некоторые из братии, удалившись из пустыни, куда хотели, писание это унесли с собою в иные монастыри. Так в обители преподобного Иннокентия и не осталось известий о его создателе.

По рукописному житию, преподобный отец наш Иннокентий изображается во всем подобен, и лицом и брадою, изображению святого Варлаама, Хутынского чудотворца, в ризах преподобнических. По святцам, принадлежавшим графу Строганову и писанным в начале XVII века, прп. Иннокентий изображается средним в росте, брада у него пошире, чем у сщмч. Власия, епископа Севастийского (память 11/24 февраля), не раздвоенная, с легкой сединой, ризы – преподобнические.

(139)