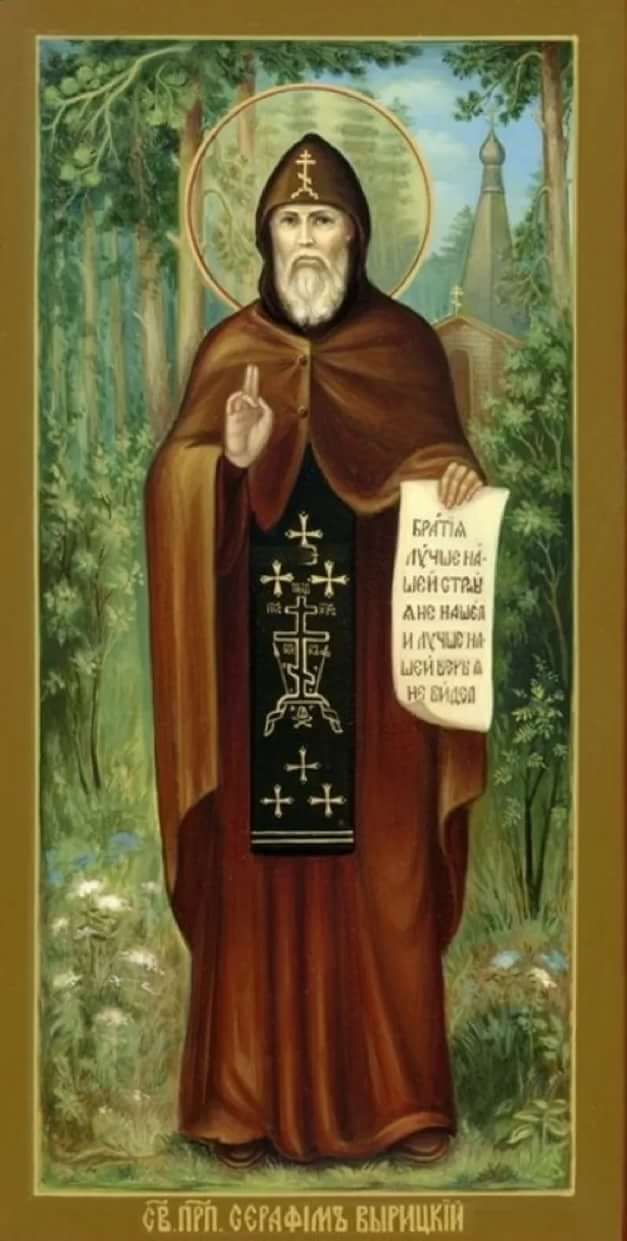

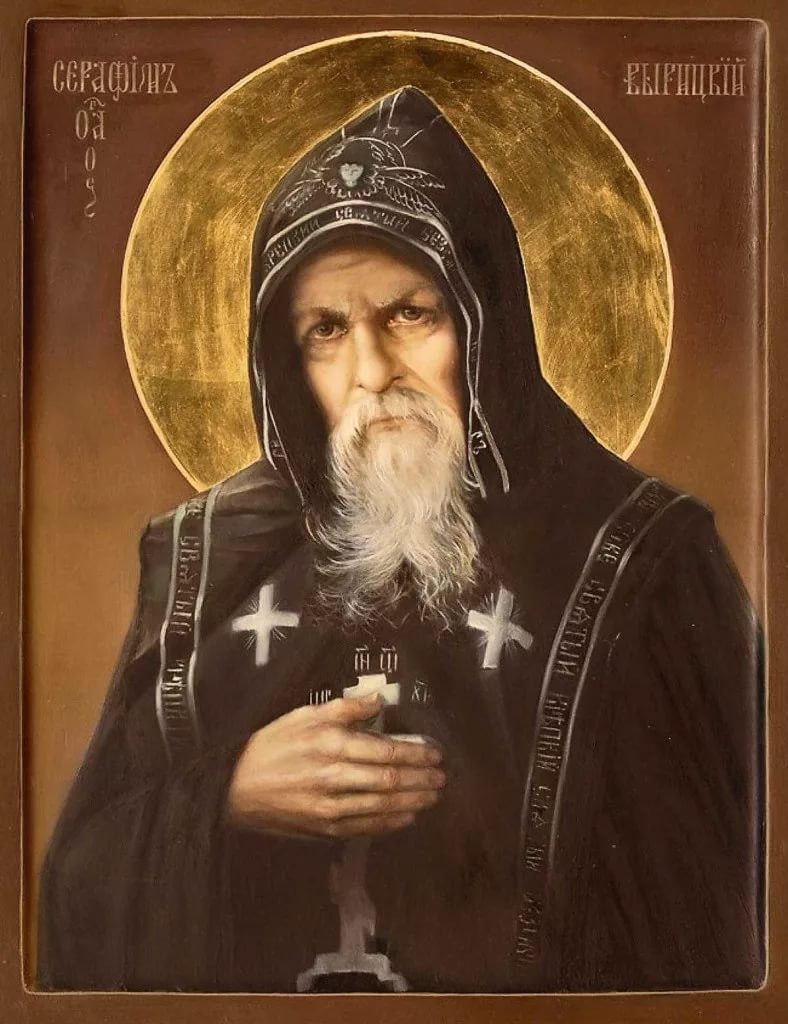

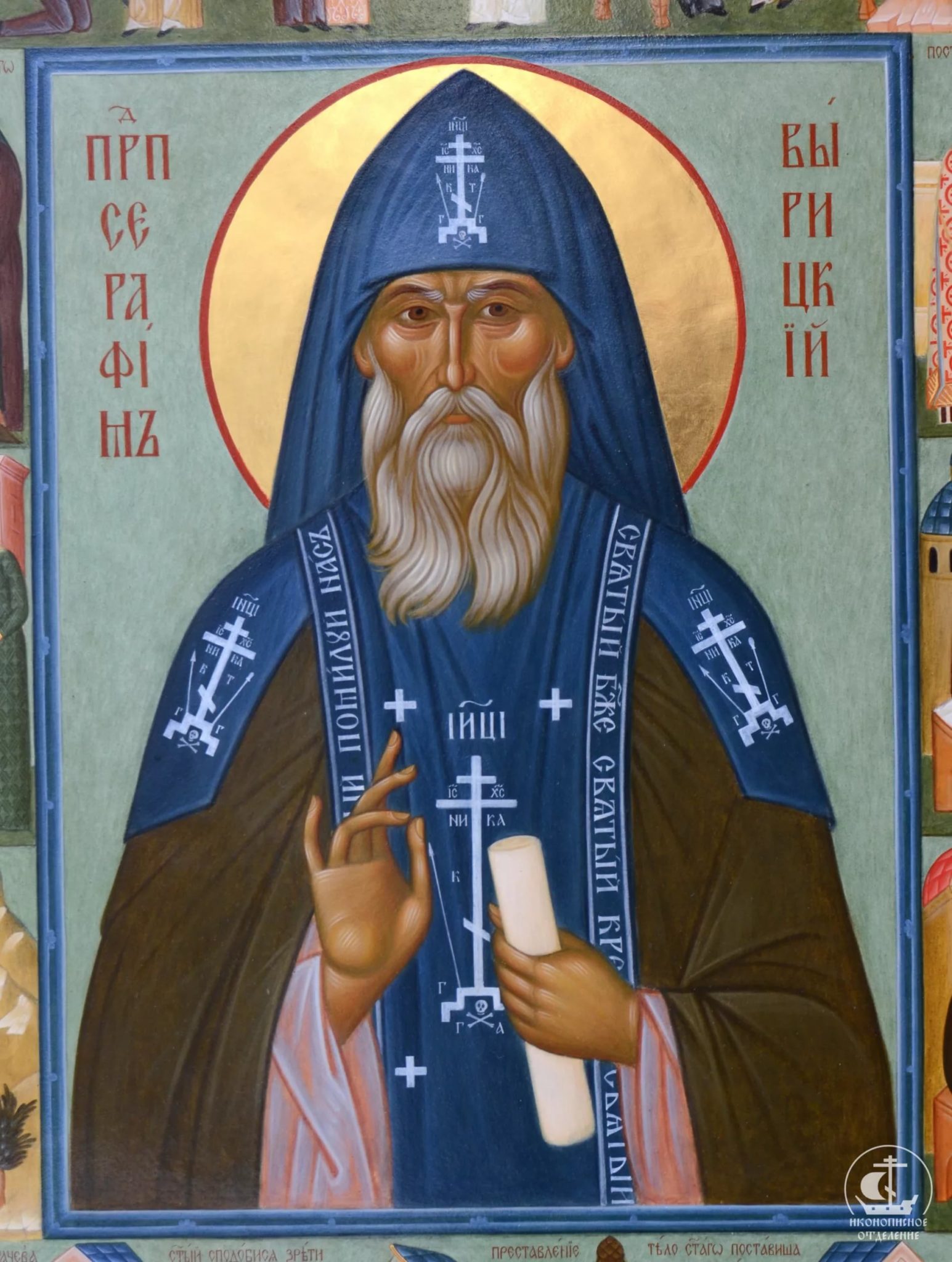

Краткое житие преподобного Серафима Вырицкого

Преподобный Серафим Вырицкий (в миру Василий Николаевич Муравьев) родился 31 марта 1866 года в деревне Вахромеево Рыбинского уезда Ярославской губернии в семье крестьян Николая и Хионии. Во Святом Крещении он был наречен Василием в честь преподобного Василия Нового исповедника.

Когда отроку было десять лет, умер его отец, и Василий благодаря помощи благочестивого односельчанина отправился в Санкт-Петербург на заработки, где и работал потом рассыльным, подручным приказчика, приказчиком и затем старшим приказчиком в лавках Гостиного и Апраксина дворов. Однако в душе мальчика жила заветная мечта – уйти в монастырь.

В четырнадцатилетнем возрасте он получает от прозорливого старца Александро-Невской Лавры пророческое благословение: до поры оставаться в миру, творить богоугодные дела, создать благочестивую семью, воспитать детей и вместе с супругой посвятить дальнейшую жизнь монашескому подвигу. Приняв слово лаврского старца как Божие благословение, Василий прожил всю последующую жизнь, как определил ему Господь. Это был подвиг послушания, который длился более сорока лет…

Почти 20 лет Василий Муравьев находился под окормлением старца Гефсиманского скита Свято-Троицкой Сергиевой Лавры преподобного Варнавы (Меркулова), и это позволило заложить ту духовную основу, на которой происходило дальнейшее возрастание его как великого подвижника благочестия.

В повседневных делах, в обращении с людьми, в молитвах основой ему служили три главных заповеди: правда, любовь и добро, которые он впоследствии завещал не только своим духовным чадам, но и всем нуждавшимся в его помощи. Его любимым чтением были творения святителя Игнатия Брянчанинова, по которым он советовал учиться святости всем своим духовным детям.

Способности, данные от Господа, помогали Василию в его трудах. Так, работая в купеческой лавке, он самостоятельно научился грамоте, освоил историю Отечества и, обладая хорошими математическими способностями, в семнадцать лет стал старшим приказчиком. Все свое жалование Василий высылал больной матери.

Около 1890 года он вступил в брак с Ольгой Ивановной Найденовой, которая также происходила из крестьян Рыбинского уезда Ярославской губернии. Она с отроческих лет втайне мечтала о монашестве, но получила благословение схимонахини Иверского монастыря Московской губернии Пелагии жить в миру, выйти замуж за благочестивого человека, родить и воспитать детей и только потом, по обоюдному согласию, принять постриг. Господь благословил их брак сыном Николаем и дочерью Ольгой, но девочка в младенчестве умерла, после чего супруги по взаимному согласию жили как брат и сестра.

В 1892 году Василий Николаевич благодаря поддержке своего хозяина открывает собственное дело и становится купцом 2-й гильдии. Со временем его контора по заготовке и продаже пушнины выходит на международный рынок.

В 1895 году В.Н. Муравьев становится действительным членом Общества по распространению коммерческих знаний в России, целью которою являлось всемерное содействие государю императору и правительству в области национального экономического развития, а в 1897 году заканчивает организованные при Обществе Высшие коммерческие курсы.

Живя в миру и став очень богатым человеком, он никогда не забывал благословения Лаврского старца, старался творить добро, помогал нуждающимся, жертвовал большую часть своих доходов на нужды монастырей, храмов и богаделен.

Известно, что в 1905 году В.Н. Муравьев за свои богоугодные дела был представлен к награждению. В этом же году благочестивый коммерсант становится действительным членом известного на всю Россию Ярославского благотворительного общества, в состав которого входили многие известные пастыри и общественные деятели того времени, в том числе и святой праведный Иоанн Кронштадтский.

После кончины преподобного Варнавы духовными наставниками Василия Николаевича становятся епископ Ямбургский Феофан (Быстров) и будущий священномученик, епископ Петроградский и Гдовский Вениамин (Казанский). Последним духовником старца Серафима был протоиерей Алексий Кибардин, служивший настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери в Вырице.

Наступил 1917 год. Многие состоятельные знакомые Муравьевых переводят свои капиталы за границу и покидают Россию, надеясь пережить смутные времена за рубежом. Василий Николаевич решает иначе: с началом Февральской революции он закрывает свое коммерческое предприятие и раздает состояние нуждающимся служащим. Значительную часть его он жертвует на нужды Александро-Невской Лавры и Воскресенского Новодевичьего монастыря, а также Иверского Выксунского и Свято-Успенского Пюхтицкого монастырей, и окончательно готовит себя к принятию монашества…

12 сентября 1920 года В.Н. Муравьев передает еще одно крупное пожертвование Александро-Невской Лавре, а через день пишет в Духовный собор Лавры прошение о принятии его в число братии, на которое получает положительный ответ и первое послушание – пономарское.

Уже 26 октября митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин благословляет постриг послушника Василия одновременно с его женой, поступившей в Санкт-Петербургский Новодевичий монастырь и принявшей постриг с именем Христины (в схиме Серафима).

29 октября Василий был пострижен в иноки с именем Варнава. Вскоре он был рукоположен в иеродиакона, а 11 сентября 1921 года – в иеромонаха.

В течение 1920–1926 годов отец Варнава несет ряд ответственных и трудных послушаний: заведующего кладбищенской конторой Лавры, главного свечника, а затем казначея обители. В конце 1926 года он принимает великую схиму с именем Серафим и избирается братией духовником Лавры. Под его пастырское окормление собирается великое множество духовных чад – мирян, иноков, священников и архиереев, среди них – выдающиеся иерархи: епископ Григорий (Лебедев), митрополит Серафим (Чичагов), епископ Николай (Ярушевич), архиепископ Алексий (Симанский).

Около трех лет пребывал отец Серафим на поприще духовника Лавры. С отеческой любовью и сердечной теплотой молитвы помогал он избавляться от самых страшных грехов, человеческой ненависти и братоубийства.

От принятия ежедневной восьмичасовой исповеди старец стал испытывать постоянные боли в ногах. В начале 1933 года болезнь окончательно приковала его к постели и, согласно рекомендации врачей и по настоянию митрополита Серафима (Чичагова), он переехал в Вырицу – поселок в восьмидесяти километрах от Санкт-Петербурга.

Здесь, на одре тяжелой болезни, в течение почти двадцати лет он нес подвиг старческого окормления, принимая в отдельные дни по несколько сот посетителей. Но посетителями его были не только ищущие своего спасения. В период с 1938 по 1940 годы несколько раз в ночное время представители власти проводили у него обыски. В один из таких обысков не встававший с постели старец подозвал к себе одного из сотрудников НКВД. Он посмотрел своими добрыми и ласковыми глазами на человека, которому поручено было со всей строгостью выполнить поручение, спросил его имя, взял его руку, погладил, затем приложил к голове его свою руку и произнес: «Да простятся грехи твои, раб Божий…» В этот момент лицо грозного представителя власти смягчилось, и дальнейший разговор происходил так, словно они были самыми лучшими друзьями. Подобным образом старец избавил от недуга ненависти и жестокости и остальных производящих обыск.

В январе 1941 года был арестован, а в сентябре расстрелян сын батюшки Николай. Еще через четыре года преставилась схимонахиня Серафима. Великая скорбь вошла в сердце батюшки.

Во время войны старец Серафим, кроме строгого поста и непрестанной келейной молитвы, принял на себя особый подвиг: еженощно, стоя на камне перед иконой преподобного Серафима Саровского, с воздетыми руками он молился о России, подражая подвигу своего небесного покровителя.

За годы войны в Вырице был разрушен лишь один дом, хозяевам которого батюшка еще в первые дни войны сказал: «Вам необходимо покинуть Вырицу». По его молитвам немцы, заняв поселок, расквартировали в нем румынскую православную часть, так что ни один человек в поселке не пострадал, и церковь продолжала действовать.

После войны сотни людей, желая узнать о судьбе своих близких, устремились к батюшке. И он принимал их, говоря одним: «Жив твой муж, уже на поезд садится», а другим: «Не придет, молись об упокоении». Слова старца всегда сбывались.

Время старческого служения Вырицкого подвижника пришлось на период кровавого богоборчества, Великой Отечественной войны, послевоенной разрухи и возрождения. Все эти годы своей жизнью батюшка свидетельствовал о Христе, исполнив завет преподобного Серафима Саровского: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Многие из его деяний ознаменованы явными чудотворениями, чему есть свидетельство очевидцев.

Старец предсказывал: «Придет время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога, и погибнет куда больше душ, чем во времена открытого богоборчества. С одной стороны, будут воздвигать кресты и золотить купола, а с другой – настанет царство лжи и зла. Страшно будет дожить до этих времен». Незадолго до кончины преподобный говорил своей келейнице о бывшем ему откровении: «Я побывал во многие странах. Лучше своей страны не нашел и лучше нашей веры не видел. Говори всем, чтобы никто не отступал от Православия».

Праведная душа старца отошла ко Господу 21 марта 1949 года. После его кончины в Вырице несколько дней в воздухе ощущалось благоухание,

Сам о себе он говорил: «После моей смерти приходите ко мне на могилку, как к живому, и разговаривайте со мною, как с живым, и я всегда помогу вам».

Вот уже более 50 лет со дня блаженной кончины старца не прекращается его народное почитание. Ныне над его могилкой воздвигнута часовня.

На Юбилейном Архиерейском Соборе в августе 2000 года старец Серафим был причислен к лику святых Русской Православной Церкви.

По сей день святой старец своим небесным предстательством не оставляет скорбящих и страждущих, притекающих к нему….

«От меня это все было»

Думал ли ты когда-либо, что всё, касающееся тебя, касается и Меня? Ибо касающееся тебя касается зеницы ока Моего.

Ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, и поэтому для Меня составляет особую отраду воспитывать тебя. Когда искушения восстанут на тебя, и враг придет, как река, Я хочу, чтобы ты знал, что От Меня это было.

Что твоя немощь нуждается в Моей силе и что безопасность твоя заключается в том, чтобы дать Мне возможность бороться за тебя.

Находишься ли ты в трудных обстоятельствах, среди людей, которые тебя не понимают, которые не считаются с тем, что тебе приятно, которые тебя отстраняют, — От Меня это было.

Я — Бог твой, располагающий обстоятельствами.

Ты не случайно оказался на твоем месте, это то самое место, которое Я тебе назначил.

Не просил ли ты, чтобы Я научил тебя смирению,- так вот смотри, Я поставил тебя как раз в ту среду, в ту школу, где этот урок изучается. Твоя среда и живущие с тобою только выполняют Мою волю.

Находишься ли ты в денежном затруднении, тебе трудно сводить концы с концами, знай, что От Меня это было.

Ибо Я располагаю твоими материальными средствами. Я хочу, чтобы Ты прибегал ко Мне и был бы в зависимости от меня. Мои запасы неистощимы. Я хочу, чтобы ты убеждался в верности Моей и Моих обетований. Да не будет того, чтобы тебе могли сказать о нужде твоей: «Вы не верили Господу Богу вашему» (Втор. 1:32—33).

Переживаешь ли ты ночь скорбей, ты разлучен с близкими и дорогими сердцу твоему, — От Меня это было.

Я — муж скорбей, изведавший болезни, Я допустил это, чтобы ты обратился ко Мне и во Мне мог найти утешение вечное. Обманулся ли ты в друге твоем, в ком-нибудь, кому открыл сердце свое, — От Меня это было. Я допустил этому разочарованию коснуться тебя, чтобы ты познал, что лучший друг твой есть Господь. Я хочу, чтобы ты все приносил ко Мне и говорил Мне. Наклеветал ли кто на тебя предоставь это Мне и прильни ближе ко Мне, убежищу твоему, душою твоею, чтобы укрыться от «пререкания языков». Я «изведу, как свет, правду твою и судьбу твою, яко полудне» (Пс. 36:6). Разрушились ли планы твои, поник ли ты душою и устал — От Меня это было. Ты создавал себе свои планы и принес их Мне, чтобы я благословил их. Но я хочу, чтобы ты предоставил Мне распоряжаться обстоятельствами твоей жизни, и тогда ответственность за все будет на Мне, ибо слишком тяжело для тебя это, и ты один не можешь справиться с ними, так как ты только орудие, а не действующее лицо.

Посетили ли тебя неожиданные неудачи житейские и уныние охватило сердце твое, знай — От Меня это было.

Ибо Я хочу, чтобы сердце твое и душа твоя были всегда пламенеющими пред очами Моими и побеждали бы именем Моим всякое малодушие.

Не получаешь ты долго известий от близких и дорогих тебе людей и по малодушию твоему впадаешь в отчаяние и ропот, знай — От Меня это было. Ибо этим томлением твоего духа Я испытываю крепость веры твоей в непреложность обетования, силу дерзновенной твоей молитвы о сих близких тебе. Ибо не ты ли вручил их Покрову Матери Моея Пречистыя, не ты ли некогда возлагал заботу о них Моей промыслительной любви.

Посетила ли тебя тяжкая болезнь, временная или неисцельная, и ты оказался прикованным к одру своему — От Меня это было. Ибо Я хочу, чтобы ты познал Меня еще глубже в немощах своих телесных и не роптал бы за сие ниспосланное тебе испытание, не старался проникнуть в Мои планы спасения душ человеческих различными путями, но безропотно и покорно преклонил бы выю твою под благость Мoю к тебе. Мечтал ли ты сотворить какое-либо особенное дело для Меня и вместо того слег на одр болезни и немощи — От Меня это было.

Ибо тогда ты был бы погружен в дела свои и Я не мог бы привлечь мысли твои к Себе, а Я хочу научить тебя самым глубоким мыслям, что ты на службе у Меня. Я хочу научить тебя сознавать, что ты — ничто. Некоторые из лучших соработников Моих суть те, которые отрезаны от живой деятельности, чтобы им научиться владеть оружием непрестанной молитвы.

Призван ли ты неожиданно занять трудное и ответственное положение, иди полагаясь на Меня. Я вверяю тебе эти трудности, ибо за это благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих, на всех путях твоих, всем, что будет делаться твоими руками. В сей день даю в руку твою этот сосуд священного елея. Пользуйся им свободно, дитя Мое. Каждое возникающее затруднение, каждое оскорбляющее тебя слово, каждая помеха в твоей работе, которая могла бы вызвать чувство досады и разочарования, каждое откровение твоей немощи и неспособности пусть будут помазаны этим елеем — От Меня это было. Помни, что всякая помеха есть Божие наставление, и потому положи в сердце свое слово, которое Я объявил тебе в сей день, — От Меня это было.

Храни их, знай и помни — всегда, что всякое жало притупится, когда ты научишься во всем видеть Меня. Все послано Мною для совершенствования души твоей, — От Меня это было.

Тропарь, глас 4:

Я́ко пресве́тлая звезда́ Росси́йския земли́,/ возсия́л еси́ в ве́си Вы́рицтей,/ преподо́бне Серафи́ме,/ и благода́тию Свята́го Ду́ха наставля́емь,/ све́том чуде́с твои́х страну́ на́шу озари́л еси́./ Те́мже ко гро́бу твоему́ притека́юще, уми́льно глаго́лем:// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 4:

Я́ко вели́каго моли́твенника за зе́млю на́шу / и уте́шителя те́плаго притека́ющих к тебе́, / ублажа́ем тя, вторы́й ру́сский о́тче Серафи́ме, / вся бо я́же в ми́ре кра́сная оста́вил еси́, / всем се́рдцем устреми́лся еси́ к черто́гам сладча́йшаго Христа́ / и в годи́ну лю́тых гоне́ний о́браз кро́тости и смире́ния всем был еси́: / не преста́й и ны́не моли́тися за ны, / да в терпе́нии обря́щем путь покая́ния // и с тобо́ю вы́ну сла́вим Пресвяту́ю Тро́ицу.

Ин тропарь, глас 8:

Крест прии́м свой, преподо́бне, ра́дуяся, / неразде́льным по́мыслом после́довал еси́ Христу́, / был купе́ц еси́ вои́стину пресла́вный, / я́ко не земно́е, но Небе́сное сокро́вище стяжа́ / сего́ ра́ди спасе́ся тобо́ю мно́зи ча́да твоя́, и́хже возлюби́л еси́. / И ны́не, о́тче наш Серафи́ме, моли́ся // покая́ние нам дарова́ти и в ра́зум и́стины приити́.

Ин тропарь, глас 3:

Купе́ц вели́к соде́лался еси́, / преподо́бне о́тче Серафи́ме, / сый в ми́ре, к мно́гому бога́тству тле́нному / ты николи́же се́рдца прилага́л еси́, / послу́шник и́стинен / и доброде́телей подви́жник, / егда́ же, вся оста́вль, / на крест мона́шества восше́л еси́, / дары Свята́го Ду́ха мно́ги тебе́ да́шася / и я́ко еди́наго от дре́вних тя яви́ша / проро́ка, ста́рца, / чудотво́рца и моли́твенника, / столпа́ подви́жником, спасе́ния вождя́. / Сего́ ра́ди мо́лим тя: // и нас прему́дро ко спасе́нию упра́ви.

Кондак, глас 5:

Дре́вним отце́м подража́я,/ по́двигом до́брым подвиза́лся еси́/ и, благода́ть Ду́ха Свята́го оби́льно стяжа́в,/ Саро́вскому уго́днику уподо́бился еси́/ и мно́гим путь спасе́ния яви́л еси́./ Сего́ ра́ди зове́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме,/ Алекса́ндро-Не́вския ла́вры ди́вный подви́жниче// и Вы́рицкия ве́си сла́вная похвало́.

Ин кондак, глас 5:

Подража́я богоно́сному уго́днику Саро́вскому, / Ду́ха Свята́го благода́ть оби́льно стяжа́л еси́: / Алекса́ндро-Не́вския ла́вры кри́не благоуха́нный, / Вы́рицкия ве́си похвало́, / сего́ ра́ди и мы тебе́ зове́м: / ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, // ми́лостивый наш предста́телю пред Го́сподем.

Ин кондак, глас 3:

Возра́дуйся па́ки, гра́де свята́го Петра́, / и ма́лая ве́се Вы́рица, возвели́чися, / се бо свети́льник ве́ры в тебе́ просиява́ет, / всеисцеля́ющий бальза́м нам источа́ется, / новоявле́нный бо вели́кий чудотво́рец, / любве́ и покая́ния наста́вник, / проро́к и ста́рец, // но́вый преподо́бный Серафи́м в тебе́ явля́ется.

Ин кондак, глас 5:

Уподо́бился еси́ дре́вним отце́м / и по́двигом до́брым подвиза́лся еси́, / благода́тию Христо́вою просвети́вся, / от Него́же прие́м дарова́ния чуде́с, / неду́гующих исцеля́ти, / печа́льных и скорбя́щих утеша́ти, / оби́димых и гони́мых защища́ти / и всем в ну́ждах су́щим отра́ду / и ско́рое избавле́ние подава́ти. / Сего́ ра́ди, я́ко вели́каго чудотво́рца чту́ще, / мо́лим тя, ча́да твоя́, преподо́бне Серафи́ме: // от всех бед изба́ви нас моли́твами твои́ми.

Молитва

О богоблаже́нный и премилосе́рдый о́тче наш Серафи́ме! Ве́дуще тя и по сме́рти я́ко жи́ва су́ща, с ве́рою припа́даем ти и вопие́м: не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но ми́лостивно при́зри на ста́до твое́ духо́вное и упаси́ е́, до́брый па́стырю, благоприя́тными твои́ми к Бо́гу моли́твами. Испроси́ нам от Го́спода вре́мя на покая́ние и грехо́вныя жи́зни исправле́ние, ве́си бо вся не́мощи на́ша душе́вныя: не и́мамы дел ве́ры и спасе́ния, не и́мамы ре́вности ко и́стинному богоугожде́нию, плени́хомся умо́м в поги́бельных страсте́х, растле́хом сердца́ во гну́сных по́хотех. Что у́бо ча́ем, и на что наде́емся неключи́мии, разори́вше хра́мины душ на́ших; Ей, святы́й о́тче, простри́ моли́твенно ру́це твои́ ко Го́споду и умоли́ Спаси́теля ро́да челове́ческаго косну́тися благода́тию окамене́лых серде́ц на́ших, омы́ти нас слеза́ми покая́ния, возста́вити в ве́ре, укрепи́ти во благоче́стии и вся поле́зная ко спасе́нию дарова́ти. Не посрами́ упова́ния на́шего, е́же по Бо́зе и Богоро́дице на тя возлага́ем, но бу́ди нам ско́рый помо́щник, уте́шитель в ско́рбех и покрови́тель во обстоя́ниих, да сподо́бимся моли́твами твои́ми насле́довати Ца́рствие Небе́сное, иде́же вси святи́и непреста́нно сла́вят и воспева́ют пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

(253)