В одном палестинском монастыре в окрестностях Кесарии жил преподобный инок Зосима. Отданный в монастырь с самого детства, он подвизался в нем до 53 лет, когда был смущен помыслом: «Найдется ли и в самой дальней пустыне святой муж, превзошедший меня в трезвении и делании?»

Лишь только он помыслил так, ему явился Ангел Господень и сказал: «Ты, Зосима, по человеческой мере неплохо подвизался, но из людей нет праведного ни одного (Рим.3:10). Чтобы ты уразумел, сколько есть еще иных и высших образов спасения, выйди из этой обители, как Авраам из дома отца своего (Быт.12:1), и иди в монастырь, расположенный при Иордане».

Тотчас авва Зосима вышел из монастыря и вслед за Ангелом пришел в Иорданский монастырь и поселился в нем.

Здесь увидел он старцев, истинно просиявших в подвигах. Авва Зосима стал подражать святым инокам в духовном делании.

Так прошло много времени, и приблизилась Святая Четыредесятница. В монастыре существовал обычай, ради которого и привел сюда Бог преподобного Зосиму. В первое воскресенье Великого поста служил игумен Божественную литургию, все причащались Пречистого Тела и Крови Христовых, вкушали затем малую трапезу и снова собирались в церкви.

Сотворив молитву и положенное число земных поклонов, старцы, испросив друг у друга прощения, брали благословение у игумена и под общее пение псалма «Господь просвещение мое и Спаситель мой: кого убоюся? Господь Защититель живота моего: от кого устрашуся?» (Пс.26:1) открывали монастырские ворота и уходили в пустыню.

Каждый из них брал с собой умеренное количество пищи, кто в чем нуждался, некоторые же и вовсе ничего не брали в пустыню и питались кореньями. Иноки переходили за Иордан и расходились как можно дальше, чтобы не видеть, как кто постится и подвизается.

Когда заканчивался Великий пост, иноки возвращались в монастырь на Вербное воскресенье с плодом своего делания (Рим.6:21-22), испытав свою совесть (1Пет.3:16). При этом никто ни у кого не спрашивал, как он трудился и совершал свой подвиг.

В тот год и авва Зосима, по монастырскому обычаю, перешел Иордан. Ему хотелось глубже зайти в пустыню, чтобы встретить кого-нибудь из святых и великих старцев, спасающихся там и молящихся за мир.

Он шел по пустыне 20 дней и однажды, когда он пел псалмы 6-го часа и творил обычные молитвы, вдруг справа от него показалась как бы тень человеческого тела. Он ужаснулся, думая, что видит бесовское привидение, но, перекрестившись, отложил страх и, окончив молитву, обратился в сторону тени и увидел идущего по пустыне обнаженного человека, тело которого было черно от солнечного зноя, а выгоревшие короткие волосы побелели, как агнчее руно. Авва Зосима обрадовался, так как за эти дни не видел ни одного живого существа, и тотчас направился в его сторону.

Но лишь только нагой пустынник увидел идущего к нему Зосиму, тотчас пустился от него бежать. Авва Зосима, забыв свою старческую немощь и усталость, ускорил шаг. Но вскоре он в изнеможении остановился у высохшего ручья и стал слезно умолять удалявшегося подвижника: «Что ты бежишь от меня, грешного старца, спасающийся в этой пустыне? Подожди меня, немощного и недостойного, и подай мне твою святую молитву и благословение, ради Господа, не гнушавшегося никогда никем».

Неизвестный, не оборачиваясь, крикнул ему: «Прости, авва Зосима, не могу, обратившись, явиться лицу твоему: я ведь женщина, и нет на мне, как видишь, никакой одежды для прикрытия телесной наготы. Но если хочешь помолиться обо мне, великой и окаянной грешнице, брось мне покрыться свой плащ, тогда смогу подойти к тебе под благословение».

«Не знала бы она меня по имени, если бы святостью и неведомыми подвигами не стяжала дара прозорливости от Господа», – подумал авва Зосима и поспешил исполнить сказанное ему.

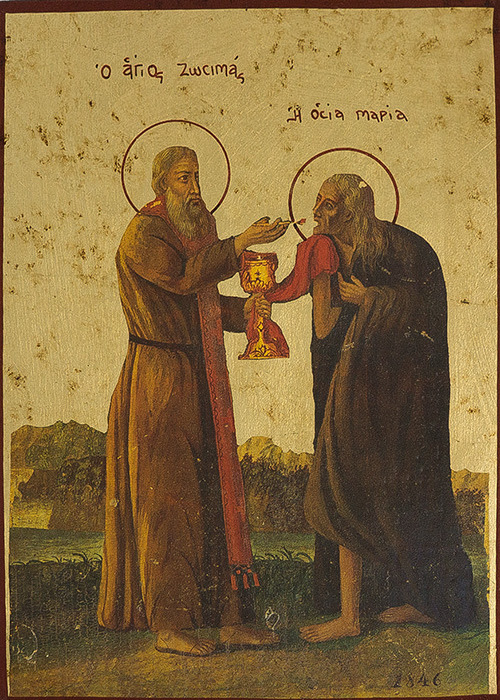

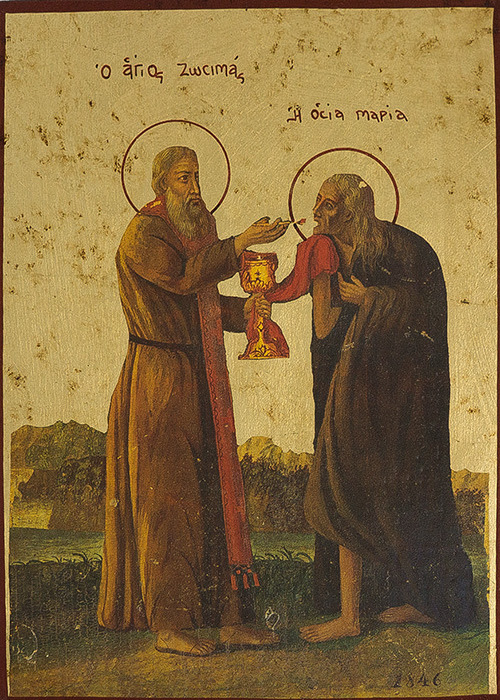

Прикрывшись плащом, подвижница обратилась к Зосиме: «Что вздумалось тебе, авва Зосима, говорить со мной, женщиной грешной и немудрой? Чему желаешь ты у меня научиться и, не жалея сил, потратил столько трудов?». Он же, преклонив колена, просил у нее благословения. Так же точно и она преклонилась пред ним, и долго оба один другого просили: «Благослови». Наконец подвижница сказала; «Авва Зосима, тебе подобает благословить и молитву сотворить, так как ты почтен саном пресвитерским и многие годы, предстоя Христову алтарю, приносишь Господу Святые Дары».

Эти слова еще больше устрашили преподобного Зосиму. С глубоким вздохом он отвечал ей: «О мать духовная! Явно, что ты из нас двоих больше приблизилась к Богу и умерла для мира. Ты меня по имени узнала и пресвитером назвала, никогда меня прежде не видев. Твоей мере надлежит и благословить меня Господа ради».

Уступив наконец упорству Зосимы, преподобная сказала: «Благословен Бог, хотящий спасения всем человекам». Авва Зосима ответил «Аминь», и они встали с земли. Подвижница снова сказала старцу: «Чего ради пришел ты, отче, ко мне, грешнице, лишенной всякой добродетели? Впрочем, видно, благодать Духа Святого наставила тебя сослужить одну службу, потребную моей душе. Скажи мне прежде, авва, как живут ныне христиане, как растут и благоденствуют святые Божии Церкви?»

Авва Зосима отвечал ей: «Вашими святыми молитвами Бог даровал Церкви и нам всем совершенный мир. Но внемли и ты мольбе недостойного старца, мать моя, помолись, ради Бога, за весь мир и за меня, грешного, да не будет мне бесплодным это пустынное хождение».

Святая подвижница сказала: «Тебе скорее надлежит, авва Зосима, имея священный чин, за меня и за всех молиться. На то тебе и сан дан. Впрочем, все повеленное мне тобою охотно исполню ради послушания Истине и от чистого сердца».

Сказав так, святая обратилась на восток и, возведя очи и подняв руки к небу, начала шепотом молиться. Старец увидел, как она поднялась в воздухе на локоть от земли. От этого чудного видения Зосима повергся ниц, усердно молясь и не смея произнести ничего, кроме «Господи, помилуй!»

Ему пришел в душу помысл – не привидение ли это вводит его в соблазн? Преподобная подвижница, обернувшись, подняла его с земли и сказала: «Что тебя, авва Зосима, так смущают помыслы? Не привидение я. Я – женщина грешная и недостойная, хотя и ограждена святым крещением».

Сказав это, она осенила себя крестным знамением. Видя и слыша это, старец пал со слезами к ногам подвижницы: «Умоляю тебя Христом, Богом нашим, не таи от меня своей подвижнической жизни, но расскажи ее всю, чтобы сделать явным для всех величие Божие. Ибо верую Господу Богу моему, Им же и ты живешь, что для того и был я послан в эту пустыню, чтобы все твои постнические деяния сделал Бог явными для мира».

И святая подвижница сказала: «Смущаюсь, отче, рассказывать тебе о бесстыдных моих делах. Ибо должен будешь тогда бежать от меня, закрыв глаза и уши, как бегут от ядовитой змеи. Но всё же скажу тебе, отче, не умолчав ни о чем из моих грехов, ты же, заклинаю тебя, не преставай молиться за меня, грешную, да обрящу дерзновение в День Суда.

Родилась я в Египте и еще при жизни родителей, двенадцати лет от роду, покинула их и ушла в Александрию. Там лишилась я своего целомудрия и предалась безудержному и ненасытному любодеянию. Более семнадцати лет невозбранно предавалась я греху и совершала все безвозмездно. Я не брала денег не потому, что была богата. Я жила в нищете и зарабатывала пряжей. Думала я, что весь смысл жизни состоит в утолении плотской похоти.

Проводя такую жизнь, я однажды увидела множество народа, из Ливии и Египта шедшего к морю, чтобы плыть в Иерусалим на праздник Воздвижения Святого Креста. Захотелось и мне плыть с ними. Но не ради Иерусалима и не ради праздника, а – прости, отче, – чтобы было больше с кем предаваться разврату. Так села я на корабль.

Теперь, отче, поверь мне, я сама удивляюсь, как море стерпело мое распутство и любодеяние, как земля не разверзла своих уст и не свела меня заживо в ад, прельстившую и погубившую столько душ… Но, видно, Бог желал моего покаяния, не хотя смерти грешника и с долготерпением ожидая обращения.

Так прибыла я в Иерусалим и во все дни до праздника, как и на корабле, занималась скверными делами.

Когда наступил святой праздник Воздвижения Честнаго Креста Господня, я по-прежнему ходила, уловляя души юных в грех. Увидев, что все очень рано пошли в церковь, в которой находилось Животворящее Древо, я пошла вместе со всеми и вошла в церковный притвор. Когда настал час Святого Воздвижения, я хотела войти со всем народом в церковь. С большим трудом пробравшись к дверям, я, окаянная, пыталась втиснуться внутрь. Но едва я ступила на порог, как меня остановила некая Божия сила, не давая войти, и отбросила далеко от дверей, между тем как все люди шли беспрепятственно. Я думала, что, может быть, по женскому слабосилию не могла протиснуться в толпе, и опять попыталась локтями расталкивать народ и пробираться к двери. Сколько я ни трудилась – войти не смогла. Как только моя нога касалась церковного порога, я останавливалась. Всех принимала церковь, никому не возбраняла войти, а меня, окаянную, не пускала. Так было три или четыре раза. Силы мои иссякли. Я отошла и встала в углу церковной паперти.

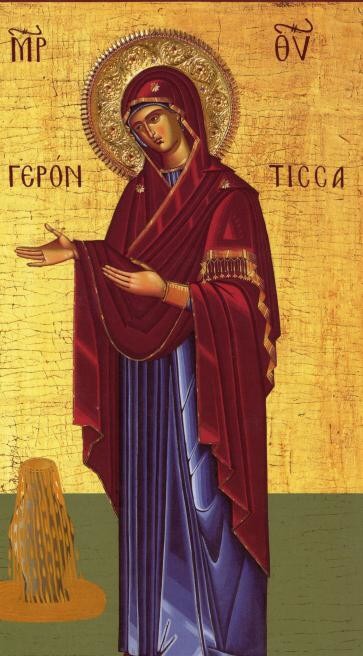

Тут я почувствовала, что это грехи мои возбраняют мне видеть Животворящее Древо, сердца моего коснулась благодать Господня, я зарыдала и стала в покаянии бить себя в грудь. Вознося Господу воздыхания из глубины сердца, я увидела пред собой икону Пресвятой Богородицы и обратилась к ней с молитвой: «О Дево, Владычице, родившая плотию Бога–Слово! Знаю, что недостойна я смотреть на Твою икону. Праведно мне, блуднице ненавидимой, быть отвергнутой от Твоей чистоты и быть для Тебя мерзостью, но знаю и то, что для того Бог и стал человеком, чтобы призвать грешных на покаяние. Помоги мне, Пречистая, да будет мне позволено войти в церковь. Не возбрани мне видеть Древо, на котором плотию был распят Господь, проливший Свою неповинную Кровь и за меня, грешную, за избавление мое от греха. Повели, Владычице, да отверзутся и мне двери святого поклонения Крестного.

(114)