Дорогие братья и сестры!

С радостью сообщаем, что в преддверии престольного праздника, была отреставрирована икона Михаила Киевского, и она уже заняла своё место в храме.

Храни Вас Бог!

(26)

Дорогие братья и сестры!

С радостью сообщаем, что в преддверии престольного праздника, была отреставрирована икона Михаила Киевского, и она уже заняла своё место в храме.

Храни Вас Бог!

(26)

В первой половине XIV века возникла знаменитая Троице-Сергиева Лавра. Основатель ее, преподобный Сергий (в миру Варфоломей, 1314-1392), был сыном ростовских бояр Кирилла и Марии, переселившихся ближе к Москве в селение Радонеж. В семилетнем возрасте Варфоломея отдали учиться грамоте. Он всей душой жаждал учения, но грамота не давалась ему. Скорбя об этом, он днем и ночью молил Господа открыть ему дверь книжного разумения. Однажды, ища в поле пропавших лошадей, он увидел под дубом незнакомого старца-черноризца. Монах молился. Отрок подошел к нему и поведал свою скорбь. Сочувственно выслушав мальчика, старец начал молиться о его просвещении. Затем, достав ковчежец, вынул малую частицу просфоры и, благословив ею Варфоломея, сказал: «Возьми, чадо, и съешь: сие дается тебе в знамение благодати Божией и разумения Священного Писания». Благодать эта действительно сошла на отрока: Господь дал ему память и разумение, и отрок стал легко усваивать книжную мудрость. После этого чуда в юном Варфоломее еще более окрепло желание служить только Богу. Ему хотелось уединиться по примеру древних подвижников, но любовь к родителям удерживала его в родной семье.

Варфоломей был скромен, тих и молчалив, со всеми был кроток и ласков, никогда не раздражался и обнаруживал совершенное повиновение родителям. Обыкновенно он вкушал только хлеб и воду, а в постные дни совершенно воздерживался от пищи. После смерти родителей Варфоломей предоставил наследство своему младшему брату Петру и вместе со старшим братом Стефаном поселился в десяти верстах от Радонежа, в глубоком лесу около речки Кончюры. Братья рубили лес своими руками и построили келлию и малую церковь. Эту церковь священник, посланный митрополитом Феогностом, освятил в честь Святой Троицы. Так возникла знаменитая обитель преподобного Сергия.

(24)

Святая первомученица равноапостольная Фекла родилась в городе Иконии. Она была дочерью знатных и богатых родителей и отличалась необыкновенной красотой. В 18 лет ее обручили знатному юноше. Услышав проповедь святого апостола Павла о Спасителе, святая Фекла всем сердцем возлюбила Господа Иисуса Христа и твердо решила не вступать в брак и посвятить свою жизнь евангельской проповеди. Мать святой Феклы воспротивилась намерению дочери и принуждала ее выйти замуж за обрученного ей жениха. Обручник святой Феклы пожаловался правителю города на апостола Павла, обвиняя его в том, что он отвратил от него невесту. Правитель заключил святого апостола в темницу. Святая Фекла ночью тайно убежала из дома, подкупила тюремных стражей, отдав им все свои золотые украшения, и проникла к узнику в темницу. Три дня она сидела у ног апостола, внимая его отеческим наставлениям. Исчезновение Феклы обнаружилось, и повсюду были разосланы слуги на поиски пропавшей. Наконец ее нашли в тюрьме и насильно привели домой.

Суд приговорил апостола Павла к изгнанию из города. Святую Феклу вновь долго убеждали согласиться на брак, но она не изменила своего решения. Ни слезы матери, ни гнев ее, ни угрозы правителя не смогли отлучить святую Феклу от любви к Небесному Жениху – Господу Иисусу Христу. Ее мать в исступлении потребовала от судьи смертного приговора непокорной дочери, и святая Фекла была приговорена к сожжению. Святая мученица бестрепетно взошла на костер и перекрестилась. В этот момент ей явился Спаситель, благословляя на предстоящий подвиг, и неизреченная радость наполнила ее святую душу. Высоко взвилось пламя костра, ореолом окружило мученицу и не коснулось ее. Грянул гром, и сильный ливень с градом погасил костер. Мучители в страхе разбежались. Святая Фекла, хранимая Господом, покинула город и с помощью одного юноши-христианина отыскала апостола Павла. Святой апостол и его спутники, среди которых был и святой апостол Варнава, укрывались в пещере недалеко от города, усердно молясь, чтобы Господь укрепил святую Феклу в страданиях. Вместе с ними святая Фекла прошла с проповедью Евангелия до Антиохии. В этом городе она подверглась преследованиям некоего сановника Александра, пленившегося ее красотой. Святая Фекла отвергла его предложение вступить в брак и, как христианка, была осуждена на смерть. Дважды на нее выпускали голодных зверей, но они не трогали святую деву, покорно ложились у ее ног и лизали их. Во всех истязаниях святая мученица Промыслом Божиим сохранялась невредимой. Наконец, ее привязали к двум быкам и стали гнать их в разные стороны раскаленными прутьями, но крепкие веревки разорвались, как паутина, и быки разбежались, а святая Фекла осталась невредимой. Народ возопил: «Велик Бог христианский!» Сам правитель устрашился, уразумев наконец, что святую мученицу хранит Всесильный Бог, Которому она служит. Он повелел отпустить Феклу, рабу Божию, на свободу. По благословению апостола Павла Святая Фекла поселилась в пустынных окрестностях Селевкии Исаврийской и прожила там долгие годы, непрестанно проповедуя Слово Божие, исцеляя больных молитвой. Многих язычников святая Фекла обратила ко Христу; Церковь достойно именует ее равноапостольной. Даже языческого жреца, посягнувшего на ее чистоту, она, наказав за дерзость, привела ко Святому Крещению. Не раз враг рода человеческого пытался погубить святую Феклу через ослепленных грехом людей, но сила Божия всегда хранила верную рабу Христову.

Когда святая Фекла была уже 90-летней старицей, на нее ополчились языческие волхвы за то, что она безмездно лечила больных. Они не могли постичь, что святая врачует болезни силой благодати Христовой, и полагали, что ей особо покровительствует богиня-девственница Артемида. Из зависти к святой Фекле они подослали к ней наемников, чтобы осквернить святую. Когда преследователи были уже совсем близко, святая Фекла возопила о помощи ко Христу Спасителю, и расступилась гора, и сокрыла святую деву, невесту Христову. Так предала душу Господу святая Фекла.

Святая Церковь прославляет «первострадальную» Феклу как «жен славу, наставницу страдальцев, отверзшую всем мучения пути». Издревле ей посвящалось много храмов, один из которых был построен в Царьграде святым равноапостольным Константином (память 21 мая). Имя святой первомученицы равноапостольной Феклы, молитвенницы о всех подвизающихся, поминается при пострижении женщин в монашество.

(9)

Святитель Иннокентий, митрополит Московский (в миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов), родился 26 августа 1797 г. в селе Ангинском Иркутской епархии в семье пономаря. Мальчик рано усвоил грамоту и с 7 лет уже читал Апостол в церкви. В 1806 г. его отдали в Иркутскую семинарию. Здесь, как лучшему воспитаннику, юноше дали фамилию Вениаминов в честь почившего Иркутского архиепископа Вениамина († 8 июля 1814 г.). 13 мая 1817 г. он был рукоположен в диакона к Благовещенской церкви Иркутска, а 18 мая 1821 г. – во священника.

С 1823 г. началось миссионерское служение будущего апостола Америки и Сибири. 45 лет отдал святитель Иннокентий делу просвещения народов Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки, Якутии, Хабаровского края, совершая свой апостольский подвиг в суровых условиях, с большими опасностями для жизни. Святитель Иннокентий крестил десятки тысяч людей, строил храмы, при которых основывал школы и сам обучал в них основам христианской жизни. Много помогало ему в трудах знание различных ремесел и искусств.

Святитель Иннокентий был замечательным проповедником. Совершая литургии, молебны и всенощные бдения, он неизменно наставлял паству. Во время многочисленных поездок святитель Иннокентий изучал язык, быт и нравы народов, среди которых проповедовал. Его труды по географии, этнографии и языкознанию получили мировую известность. Он составил алфавит и грамматику алеутско-лисьевского языка и перевел на него Катехизис, Евангелие и многие молитвы. Одно из лучших его произведений, «Указание пути в Царство Небесное» (1833 г.), переведено на разные языки малых народов Сибири и выдержало более 40 изданий. Благодаря трудам святителя Иннокентия в 1859 г. впервые услышали Слово Божие и богослужение на своем родном языке якуты.

29 ноября 1840 г. митрополит Московский Филарет совершил пострижение отца Иоанна в монашество с именем Иннокентий, в честь святителя Иннокентия Иркутского. 15 декабря архимандрит Иннокентий был хиротонисан во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского. 21 апреля 1850 г. епископ Иннокентий был возведен в сан архиепископа.

Промыслом Божиим 5 января 1868 г. святитель Иннокентий стал преемником митрополита Филарета на кафедре московских первоиерархов. Через Святейший Синод митрополит Иннокентий закрепил вековой миссионерский опыт Русской Церкви (еще в 1839 г. он предложил проект улучшения организации миссионерского служения). Попечением митрополита Иннокентия было создано Миссионерское общество, московский Покровский монастырь преобразован в миссионерский, в 1870 г. учреждена Японская Православная Духовная Миссия во главе с архимандритом Николаем Касаткиным (впоследствии святитель Николай Японский, память 3/16 февраля), которому святитель Иннокентий передал многое из своего духовного опыта. Весьма плодотворно было и управление святителем Иннокентием Московской епархией. Его стараниями построена церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Московской духовной академии.

Святитель Иннокентий преставился ко Господу 31 марта 1879 г., в Великую субботу, и погребен в Свято-Духовском храме Троице-Сергиевой Лавры. 6 октября 1977 г. Русской Православной Церковью святитель Иннокентий прославлен в лике святых. Память его установлено совершать дважды в год: 31 марта/13 апреля – в день его блаженной кончины и 23 сентября/6 октября – в день прославления.

(8)

Святитель Димитрий, митрополит Ростовский (в миру Даниил Саввич Туптало), родился в декабре 1651 года в местечке Макарово, недалеко от Киева, в благочестивой семье и вырос глубоко верующим христианином. В 1662 году, вскоре после переезда родителей в Киев, Даниил был отдан в Киево-Могилянскую коллегию, где впервые раскрылись дарования и незаурядные способности талантливого юноши. Он успешно изучил греческий и латинский языки и ряд классических наук. 9 июля 1668 года Даниил принял монашество с именем Димитрий – в честь великомученика Димитрия Солунского. До весны 1675 года он проходил иноческое послушание в Киевском Кирилловом монастыре, где началась его литературная и проповедническая деятельность. Черниговский архиепископ Лазарь (Баранович) рукоположил Димитрия 23 мая 1675 года во иеромонаха. В течение нескольких лет иеромонах Димитрий подвизался, проповедуя слово Божие, в различных монастырях и храмах Украины, Литвы и Белоруссии. Некоторое время он был игуменом Максимовской обители, а затем Батуринского Никольского монастыря, откуда в 1684 году был вызван в Киево-Печерскую Лавру. Настоятель Лавры архимандрит Варлаам (Ясинский), зная высокую духовную настроенность своего бывшего ученика, его образованность, склонность к научному труду, а также несомненное литературное дарование, поручил иеромонаху Димитрию составление Четиих-Миней (житий святых) на весь год. С того времени вся дальнейшая жизнь святителя Димитрия была посвящена выполнению этого подвижнического, грандиозного по своим масштабам труда. Работа требовала огромного напряжения сил, нужно было собрать и проанализировать множество разрозненных источников и изложить их языком, достойным высокого предмета изложения и одновременно доступным всем верующим. Божественная помощь не оставляла святителя на протяжении его двадцатилетнего труда. По свидетельству преподобного, душа его наполнилась образами святых, которые укрепляли его дух и тело, вселяли веру в благополучное завершение его благородного труда. Одновременно с этим преподобный Димитрий был настоятелем нескольких монастырей (поочередно). Труды подвижника обратили на себя внимание патриарха Адриана. В 1701 году указом Петра I архимандрит Димитрий был вызван в Москву, где 23 марта в Успенском соборе Кремля был хиротонисан на Сибирскую митрополичью кафедру в город Тобольск. Но через некоторое время из-за важности научного труда и слабого здоровья святитель получил новое назначение в Ростов-Ярославский, куда прибыл 1 марта 1702 года в качестве митрополита Ростовского.

Как и прежде, он продолжал неусыпно заботиться об укреплении единства Русской Православной Церкви, ослабленного старообрядческим расколом.

В его вдохновенных трудах и проповедях многие поколения русских богословов черпают духовные силы для творчества и молитвы. Для всех православных христиан он остается примером святой, аскетической, нестяжательной жизни. По его кончине, последовавшей 28 октября 1709 года, у него не нашли никакого имущества, кроме книг и рукописей.

Причисление святителя Димитрия, митрополита Ростовского, к лику святых совершилось 22 апреля 1757 года. Празднество ему установлено также 21 сентября, в день обретения мощей.

Святитель Димитрий, митрополит Ростовский, прибыв в 1702 году на Ростовскую кафедру, прежде всего посетил монастырь святителя Иакова, епископа Ростовского (память 27 ноября и 23 мая). В соборной церкви в честь Зачатия Пресвятой Богородицы он совершил литургию, после которой при всех присутствовавших в храме определил на правой стороне место своего будущего погребения со словами: «Се покой мой, зде вселюся в век века». Преставился святитель Димитрий 28 октября 1709 года. Несмотря на желание святителя, выраженное в завещании, духовенство и жители Ростова просили прибывшего для погребения местоблюстителя патриаршего престола Рязанского митрополита Стефана Яворского совершить погребение в соборном храме города, рядом с предшественником святителя Димитрия, святителем Иоасафом. Митрополит Стефан, соблюдая завещание своего почившего друга, настоял на погребении тела святителя Димитрия в указанном месте. Однако до прибытия митрополита Стефана место погребения приготовлено не было, хотя со дня кончины прошло около месяца. В связи с неотложным отъездом митрополита Стефана из Ростова в выкопанной могиле был сделан наскоро заготовленный деревянный сруб, в котором 25 ноября было погребено тело святителя. Это обстоятельство, предусмотренное Промыслом Божиим, привело к скорому обретению мощей. В 1752 году производился ремонт в соборной церкви монастыря, и 21 сентября при починке опустившегося пола было обнаружено нетленное тело святителя Димитрия. Место погребения оказалось сырым, дубовый гроб и находившиеся в нем рукописи истлели, но тело святителя, а также омофор, саккос, митра и шелковые четки сохранились нетленными. После обретения у святых мощей совершалось множество исцелений, о чем было донесено Синоду, по предписанию которого в Ростов прибыли Суздальский митрополит Сильвестр и Симоновский архимандрит Гавриил для освидетельствования мощей святителя Димитрия и происшедших чудесных исцелений. Последовал указ Синода от 29 апреля 1757 года о причислении к лику святых святителя Димитрия, митрополита Ростовского и установлении празднования 28 октября (день преставления) и 21 сентября (день обретения мощей).

(20)

Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь родились в Италии. Их мать, святая София, была благочестивой вдовой-христианкой. Назвав своих дочерей именами трех христианских добродетелей, София воспитывала их в любви ко Господу Иисусу Христу.

Святая София и дочери ее не скрывали своей веры во Христа и открыто исповедовали ее перед всеми. Наместник Антиох донес об этом императору Адриану (117 — 138), и тот велел привести их в Рим. Понимая, зачем их ведут к императору, святые девы горячо молились Господу Иисусу Христу, прося, чтобы Он послал им силы не устрашиться предстоящих мук и смерти. Когда же святые девы с матерью предстали перед императором, все присутствовавшие изумились их спокойствию: казалось, что они были званы на светлое торжество, а не на истязания. Призывая по очереди сестер, Адриан убеждал их принести жертву богине Артемиде. Юные девы (Вере было 12, Надежде — 10 и Любови — 9 лет) оставались непреклонны. Тогда император приказал жестоко истязать их: святых девиц жгли на железной решетке, бросали в раскаленную печь и в котел с кипящей смолой, но Господь Своей Невидимой Силой хранил их. Младшую, Любовь, привязали к колесу и били палками, пока тело ее не превратилось в сплошную кровавую рану. Перенося невиданные муки, святые девы прославляли своего Небесного Жениха и оставались непоколебимыми в вере. Святую Софию подвергли иной, тяжелейшей, пытке: мать была вынуждена смотреть на страдания своих дочерей. Но она проявила необыкновенное мужество и все время убеждала девиц вытерпеть мучения во Имя Небесного Жениха. Все три девицы с радостью встречали свою мученическую кончину. Они были обезглавлены.

(14)

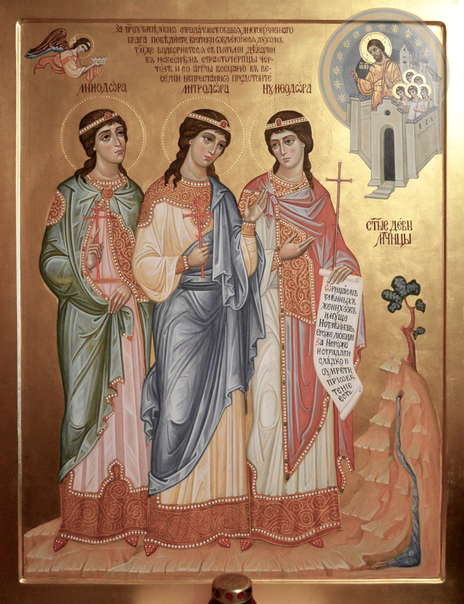

Святые девицы Минодора, Митродора и Нимфодора (305–311), родные сестры, происходили из Вифинии (Малая Азия). Отличаясь особым благочестием, сестры-христианки пожелали хранить девственную жизнь и не соприкасаться с миром. Они избрали себе уединенное место в пустыне и проводили свою жизнь в подвигах поста и молитвы. Слава о святой жизни девиц скоро распространилась, так как по их молитвам стали совершаться исцеления больных. Вифинской областью управлял в то время правитель по имени Фронтон, который приказал схватить сестер и привести к нему. Сначала он пытался убедить их отречься от Христа, обещая большие почести и награды. Однако святые сестры твердо исповедали пред ним свою веру, отвергнув все предложения правителя, объяснив ему, что они не дорожат временными земными благами и готовы умереть за своего Небесного Жениха. Придя в ярость, правитель обрушил свой гнев на старшую из них – святую Минодору. Святая мужественно терпела муки и, наконец, воскликнула: «Господи Иисусе Христе, веселие сердца моего, надежда моя, приими с миром душу мою!» и с этими словами предала дух свой Богу.

Через четыре дня привели на суд младших сестер Митродору и Нимфодору. Перед ними положили для устрашения израненное тело старшей сестры. Девицы плакали о ней, но были также непреклонны. Тогда подвергли истязаниям святую Митродору. Она скончалась, призывая до последнего вздоха возлюбленного ею Господа Иисуса Христа. Затем подвели третью сестру Нимфодору. Перед ней лежали тела замученных старших сестер. Фронтон надеялся, что это зрелище устрашит юную девицу. Делая вид, что он сожалеет о ее молодости и красоте, он стал ласково убеждать ее поклониться языческим богам, обещая высокие награды и почести. Святая Нимфодора, отвергнув его речи, разделила участь своих старших сестер. Она была замучена до смерти ударами железных прутьев.

Тела святых мучениц хотели сжечь на костре, но сильный дождь угасил разведенный огонь, а молния опалила Фронтона и его слуг. Христиане взяли тела сестер и погребли с почестью около так называемых Теплых вод в Пифиях (Вифиния). Часть мощей святых мучениц хранится на Афоне в Покровском соборе Русского Пантелеимонова монастыря, а рука святой Митродоры находится на Святой Горе в монастыре Пантократор.

(9)

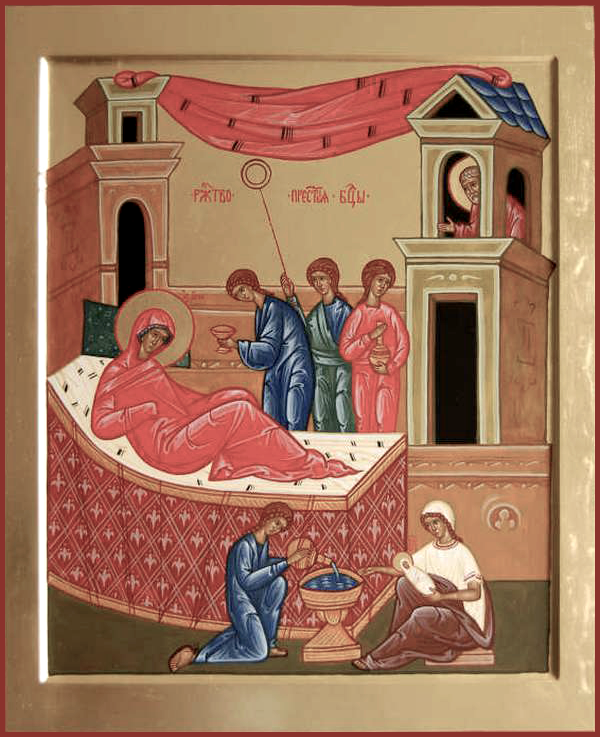

О Рождестве Богородицы и о ее родителях известно из апокрифического Протоевангелия Иакова (II век). Там рассказано, что у благочестивой семейной пары из Иерусалима, Иоакима и Анны, долгое время не было детей. Они очень страдали от этого. И вот однажды, когда они порознь молились о даровании им ребенка, обоим было видение ангела, возвестившего, что Господь внял их молитвам и о их потомстве будут говорить во всем мире. После этого благовестия Анна зачала. Супруги дали обет посвятить своего ребенка Богу и, как было тогда в обычае, отдать его в Иерусалимский храм для служения и воспитания до совершеннолетия. Через девять месяцев Анна родила дочь, которую назвали Марией.

святитель Димитрий Ростовский

Господь, на небесах живущий, восхотев явиться на земле и пожить с человеками, прежде уготовал на ней место селения славы Своей – Пречистую Свою Матерь: ибо в обычае у царей, когда они хотят придти в какой-либо город, предуготовлять себе в нем для пребывания палату. И как палаты земных царей созидаются искуснейшими мастерами из драгоценнейших предметов, на возвышеннейшем месте, прекраснее и обширнее всех иных жилищ человеческих, так имела создаться и палата славы Царя Небесного. В Ветхом Завете, когда Бог восхотел жить в Иерусалиме, Соломон1 создал Ему храм (3Цар.5-7 гл.; 2Пар.2-4 гл.) чрез искуснейшего строителя Хирама2, который был исполнен художества, разума и знания на всякое дело. Создал же Соломон храм из драгоценнейших веществ, из превосходного камня (3Цар.5:17-18), из благовонных деревьев: кедра и кипариса (2Цар.6:9-10), привозимых с Ливана3, и из чистого золота, на возвышеннейшем месте, на горе Мориа4. Храм был тем прекраснее, что на стенах его были еще изваяны изображения херувимов, различных деревьев и плодов (3Цар.6:18-35, 7:18-22, 29-42). Пространством храм был столь велик, что в нем могло вместиться без тесноты всё множество людей израильских, и снизошла на него слава Господня во огне и облаке (3Цар.8:10-11). Однако храм сей был недостаточен для вмещения в себе Невместимого Бога. Соломон создал Ему храм, но Вышний не в рукотворенных храмах живет. «Какой дом созиждете Мне, – говорит Господь, или какое место для покоя Моего?» (Деян.7:49). И вот Бог благоизволил, чтобы в начале новозаветной благодати был создан нерукотворенный храм – Пречистая, Преблагословенная Дева Мария. Каким же строителем создан был храм тот? Воистину – премудрейшим, самою Премудростью Божиею, как говорит Писание: «Премудрость построила себе дом» (Притч.9:1), а всё сотворенное Премудростью Божиею прекрасно и совершенно. А поелику Премудрость Божия создала одушевленную палату Слова, – посему создался совершенный храм для совершенного Бога, пресветлая палата для пресветлого Царя, пречистый и неоскверненный чертог для пречистого и нескверного Жениха, непорочное селение для непорочного Агнца. Сему – верный свидетель на небе, говорящий к Ней: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе!» (Песн.4:7). И святой Дамаскин пишет: «Вся – чертог Духа, вся – град Божий, море благодатей, вся – добра, вся – ближняя Богу» (Слово 1 на Рождество Пресвятой Богородицы).

(39)

Мученик Созонт, родом из Ликаонии, был пастухом. Он внимательно читал Священное Писание и любил делиться своими знаниями о Едином Боге с собиравшимися к нему пастухами. Многих он привел к вере во Христа и Крещению. Однажды ночью, когда он сидел под дубом, ему было видение, призывавшее его к подвигу мученичества за Христа. Он отправился в город Помпеополь Киликийский, где готовилось празднование в честь языческого золотого идола, стоявшего в капище. Никем не замеченный, святой Созонт вошел в капище, отломал руку у идола и, раздробив ее, раздал золото нищим. Исчезновение руки у идола вызвало тревогу и смятение в городе: многих стали подозревать, привлекать к допросу и мучить. Не желая быть виновником страдания других людей, святой Созонт пошел к императору Максимиану (284–305) и объявил, что это он отломал руку у идола. «Я это сделал, – сказал он, – чтобы видеть бессилие вашего бога, который не оказал мне никакого сопротивления. Он не бог, а немой и глухой идол. Я хотел бы всего его раздробить на части, чтобы люди не поклонялись больше изделию рук своих». Император в сильном гневе приказал беспощадно мучить святого Созонта. Его повесили и строгали тело железными когтями, потом надели ему на ноги железные сапоги с гвоздями внутри, и водили по городу. После этого опять повесили и били железными палками до тех пор, пока и кости его раздробились. В страшных мучениях святой Созонт предал дух свой Богу (ок. 304). По приказу императора слуги развели сильный огонь, чтобы сжечь тело мученика, но внезапно заблистала молния, загремел гром и сильный дождь залил пламя костра. Ночью христиане взяли тело мученика и предали его погребению. При гробе его и на месте, где святому мученику было видение, подавались исцеления многим больным. Впоследствии была создана церковь в память страдания святого мученика.

(147)

Архангел Михаил – один из высших Ангелов, принимающий самое близкое участие в судьбах Церкви. Священное Писание нас учит, что, кроме физического, существует великий духовный мир, населенный разумными, добрыми существами, именуемыми Ангелами. Слово «ангел» на греческом языке значит «вестник». Священное Писание их именует так потому, что Бог нередко через них сообщает людям Свою волю. В чем же собственно состоит их жизнь в духовном мире, который они населяют, и в чем заключается их деятельность – мы почти ничего не знаем, да, в сущности, и понять не в состоянии. Они пребывают в условиях, совершенно отличных от наших материальных: там время, пространство и все жизненные условия имеют совсем иное содержание. Приставка «архи» к некоторым Ангелам указывает на их более возвышенное служение сравнительно с другими Ангелами.

Имя Михаил – на еврейском значит «Кто, как Бог». Священное Писание, повествуя о явлении Ангелов различным людям, собственным именем называет только некоторых из них, – по-видимому, тех, которые несут особую миссию в утверждении Царства Божия на земле. Среди них – Архангелы Михаил и Гавриил, упоминаемые в канонических книгах Писания, а также Архангелы Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил и Варахиил, упоминаемые в неканонических книгах Писания. Архангел Гавриил обычно являлся некоторым праведникам в качестве вестника великих и радостных событий, касающихся народа Божия (Дан.8:16, 9:21; Лк.1:19-26). В книге Товита Архангел Рафаил говорит о себе: «Я – Рафаил, один из семи святых Ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу Святаго» (Тов.12:15). Отсюда возникло убеждение, что на Небе существует семь Архангелов, одним из которых является Архангел Михаил.

Архангел Михаил в Писании именуется «князем», «вождем воинства Господня» и изображается, как главный борец против диавола и всякого беззакония среди людей. Отсюда его церковное именование «Архистратиг», т. е. старший воин, вождь. Так, Архангел Михаил явился Иисусу Навину в качестве помощника, при завоевании израильтянами Обетованной земли. Он явился пророку Даниилу в дни падения Вавилонского царства и начала созидания Мессианского царства. Даниилу было предсказано о помощи народу Божию со стороны Архангела Михаила в период предстоящих преследований при Антихристе. В книге Откровения Архангел Михаил выступает как главный вождь в войне против дракона-диавола и прочих взбунтовавшихся ангелов. «И произошла война на Небе: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось им места на Небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною». Апостол Иуда кратко упоминает об Архангеле Михаиле как о противнике диавола. (Нав.5,13; Дан.10, 12:1; Иуд.1:9; Откр.12:7-9; Лк.10:18).

В духе Священного Писания некоторые отцы Церкви видят Архангела Михаила участником других важных событий в жизни народа Божия, где, впрочем, он не называется по имени. Так, например, его отождествляют с таинственным огненным столпом, шедшим перед израильтянами во время их бегства из Египта и погубившим в море полчища фараона. Ему же приписывают поражение огромного ассирийского войска, осаждавшего Иерусалим при пророке Исаии. (Исх.33:9, 14, 26-28; 4Цар.19:35).

Церковь почитает Архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей и всякого зла. На иконах его изображают с огненным мечом в руке или копьем, низвергающим диавола. В начале IV века Церковь установила праздник «Собора» (т. е. совокупности) святых Ангелов во главе с Архангелом Михаилом 8 ноября.

(75)