Царь Петр I своим указом ввел в России звание генералиссимуса, присвоив его командиру Азовского похода Алексею Шеину.

(77)

Царь Петр I своим указом ввел в России звание генералиссимуса, присвоив его командиру Азовского похода Алексею Шеину.

(77)

Приказ перед Полтавским боем гласил: «Воины! Пришел час решать судьбу Отечества. Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество, за нашу Православную Веру и Церковь. Не должна также смущать вас слава о непобедимости неприятеля, ложь которой вы доказали своими неоднократными победами. Имейте в сражении пред очами правду и Бога, поборающего за вас, на Того Единого уповайте, а о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила Россия в славе и благоденствии на наше благосостояние».

(50)

С 1700 по 1721 гг. Россией велась Северная война против Швеции за возвращение северных земель Киевской Руси и за выход к Балтийскому морю. 27 июня 1709 г. под Полтавой состоялось решающее сражение этой войны: Полтавский бой. Победа войск царя Петра I над шведской армией Карла ХII была сокрушительной: шведская армия, в то время самая сильная в Европе, перестала существовать. Для ее разгрома русским понадобилось всего лишь два часа, причем в сражении успела принять участие лишь треть численно превосходившего шведов русского войска.  Деморализованные и обратившиеся в бегство шведы потеряли свыше 9 тыс. убитыми и 18 тыс. пленными; потери русских – 1345 убитых и 3290 раненых. Карл, рассчитывавший этой победной битвой побудить Турцию выступить против России, сам бежал вместе с гетманом Мазепой к туркам.

Деморализованные и обратившиеся в бегство шведы потеряли свыше 9 тыс. убитыми и 18 тыс. пленными; потери русских – 1345 убитых и 3290 раненых. Карл, рассчитывавший этой победной битвой побудить Турцию выступить против России, сам бежал вместе с гетманом Мазепой к туркам.

Полтавская битва относится к тем сражениям, которые решают судьбы народов. Военная мощь Швеции была сокрушена, а Россия вошла в число великих держав. Днем Полтавы завершается эпоха Шведского натиска на Восток, начавшаяся во времена Александра Невского. Русские первыми в военной науке той эпохи применили полевые земляные укрепления, а также быстро перемещающуюся конную артиллерию. Решительная победа русской армии в Полтавской битве привела к перелому в Северной войне в пользу России и положила конец господству Швеции как главной военной силы в Европе. К России отошли старинные русские земли, и она прочно укрепилась на берегах Балтийского моря.

В Петербурге, в память этой победы Императором Петром Великим была построена деревянная церковь св. Сампсона странноприимца (1715-1718 г.г.). Церковь строилась как кладбищенская. На этом кладбище, где были погребены многие сподвижники Петра Великого, часто бывал Император. Позже рядом с церковью был построен каменный собор (1728-1740 гг.), сохранившийся до сего времени.

На самом Полтавском поле находилась так называемая «Шведская могила», где, под гранитным крестом, были погребены павшие на поле русские воины — их было 1395 человек. Рядом находился прекрасной архитектуры храм в честь преп. Сампсона странноприимца – «покровителя бранного Полтавского поля».

(237)

К князю Василию Михайловичу Долгорукову-Крымскому из Карасубазара приехал ширинский мурза Измаил с подписанным 110 знатными татарами присяжным листом об утверждении вечной дружбы и неразрывного союза с Россией. Новым крымским ханом стал сторонник крымско-российского сближения Сахиб Гирей. Турция, занятая войной на Дунае, не могла оказать военную помощь ханству.

(28)

Государственный деятель. Родился 16.01.1721 г. Его крестил царь Петр I, который сам выбрал имя для ребенка. С 1732 по 1739 гг. Олсуфьев обучался в Шляхетском корпусе, где отличился способностями к изучению иностранных языков. Вследствие этого в 1739 г. в чине поручика он занимался иностранной корреспонденцией при фельдмаршале Б.К.Минихе. По окончании русско-турецкой войны он был назначен секретарем посольства в Копенгагене, а впоследствии перешел на службу в Коллегию иностранных дел, получив звание церемониймейстера. Браком с М.В.Салтыковой он обеспечил себе успешную карьеру при Императрице Елизавете и приобрел благоволение вел. кн. Екатерины Алексеевны. Олсуфьев был назначен управляющим Кабинетом, получил чин тайного советника и орден св. Александра Невского. Сохранив свое служебное положение при Императоре Петре III, Олсуфьев по воцарении Екатерины II был назначен ее статс-секретарем, а в 1763 г. — сенатором. До конца жизни он управлял Кабинетом и являлся ближайшим и доверенным помощником Императрицы.

(33)

Государь Николай I писал ему 30 июля: «Трудно мне выразить, любезный мой Иван Федорович, с каким душевным удовольствием получил я известие… Вы все сделали, что можно только ждать после продолжительной и трудной кампании, и все сделали в 14 дней. Вы вновь прославили имя русское, храброе наше войско и сами приобрели новую неувядаемую славу; да будет награда Вам — первая степень Георгия — памятником для Вас и для войск, Вами предводительствуемых, славных ваших подвигов и того уважения, которое с искренней дружбой и благодарностью моей навеки принадлежит Вам».

А.С.Пушкин, посетивший в то время Кавказскую армию, писал: «Полки наши пошли в Арзрум, и 27 июля, в годовщину Полтавского сражения, русское знамя развевалось над арзрумской цитаделью».

(34)

В 1817 году, перед посещением Полтавы Императором Александром II, по распоряжению малороссийского генерал-губернатора князя Репнина в Полтаве был сооружен памятник царю Петру I. Он был установлен на месте, где в доме казака Магденка, в квартире коменданта крепости Полтава полковника А.С.Келина, царь Петр I отдыхал после Полтавской битвы. Этот памятник был выполнен из кирпича в виде остроконечного пирамидального обелиска, с медными украшениями. В 1847 году Император Николай I приказал на этом месте воздвигнуть новый памятник. Профессор архитектуры А.П.Брюллов выполнил его в виде массивного прямоугольного столба на гранитном основании. Сверху на столбе находятся символизирующие отдых шлем, лавры, щит и меч. Со стороны Спасской церкви на памятнике была сделана надпись: «Здесь Петр I покоился после трудов своих. 27 июля 1709 года». Под надписью, в виде барельефа, находился герб Российской Империи, под ним бронзовая доска с надписью: «Сооружен 27 июня 1849 года в царствование царя Николая I», а еще ниже, в виде барельефа — отдыхающий лев. Столбы ограды памятника были выполнены в виде вкопанных в землю орудий. Вскоре после 1921 года бронзовая доска была снята с памятника. Во время немецкой оккупации Полтавы 1941-1943 гг. все бронзовые детали памятника были вывезены в Германию. В начале 50-х годов XX ст. памятник был реконструирован в оригинальном виде, за исключением бронзовой доски.

(49)

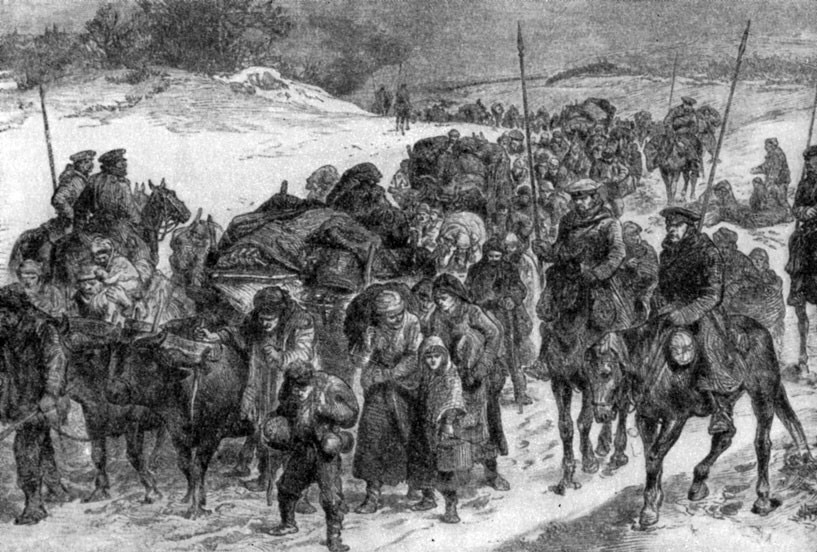

Император Александр II разрешает русским офицерам отправляться добровольцами на Балканы, для помощи славянским братьям Сербии и Черногории в войне против турок.

(38)

После октябрьского переворота был подвергнут гонениям ряд доблестных слуг Царя и Отечества. Так, генералов И.Л.Татищева и В.А.Долгорукова, — князя, состоявшего в Царской свите, однажды вызвали из камеры в тюремную контору. Здесь им вручили ордера за подписью Белобородова и Дидковского, в которых им предписывалось в 24 часа покинуть пределы Уральской области. Такая неожиданная милость советских властей очень удивила обоих; ни Татищев, ни Долгоруков никого не просили об освобождении. Тем не менее им приказали уходить. Но у ворот тюремной ограды их встретили вооруженные палачи из Чрезвычайной следственной Комиссии, которые отвели Татищева и Долгорукова за Ивановское кладбище, в глухое место, где, по выражению деятелей чрезвычайки, “люди выводились в расход”. Там оба верных своему долгу и присяге генерала были пристрелены, и трупы их бросили, даже не зарыв.

Татищев Илья Леонидович родился в 1859 г. – граф, генерал-адъютант свиты Императора Николая II (1905 г.). Сын генерала Леонида Александровича Татищева (1827-1881 гг.). Окончил Пажеский корпус. Служил с 1879 года в лейб-гвардии гусарском полку. Адъютант командира Гвардейского корпуса с 9.05.1885 по 10.04.1890 года. В 1895 г. произведен в полковники. С 1905 г. — генерал-майор свиты Его Императорского Величества. В 1910 произведен в генерал-адъютанты. В 1910–1914 гг. состоял от Российского Высочайшего Двора в свите при императоре Вильгельме II. Состоял до смерти членом Свято-Князь-Владимирского братства.

Добровольно последовал с Царской семьей в ссылку в Тобольск, сопровождал Царских детей при переводе их из Тобольска в Екатеринбург, где по прибытии 23.05.1918 г. был арестован и посажен в тюрьму. Вместе с князем В.А.Долгоруковым расстрелян большевиками в Екатеринбурге 10 июля 1918 года. Останки их были обнаружены белогвардейцами при взятии Екатеринбурга. Канонизирован в 1981 году Русской Православной Церковью Заграницей под именем святого мученика воина Ильи.

(106)

Князь Долгоруков Василий Александрович (Валя) родился в 1868 г. — гофмаршал Двора Его Императорского Величества Николая II, генерал-майор.

Во время Первой мировой войны находится при Царе в ставке. Дослужился до гофмаршала Двора Его Императорского Величества, награжден орденами.

14 августа 1917 года добровольно последовал за Императором и Императрицей в качестве сопровождающего (вместе с графиней Гендриковой) к месту ссылки Императорской семьи. Во время заточения всегда был рядом с Государем. Дорога в Екатеринбург стала для него последней. По приезде князя (30 апреля 1918 года) сразу посадили в тюрьму.10 июля он был расстрелян в лесу, а погребен только тогда, когда в город вошли части Белой армии.

(53)