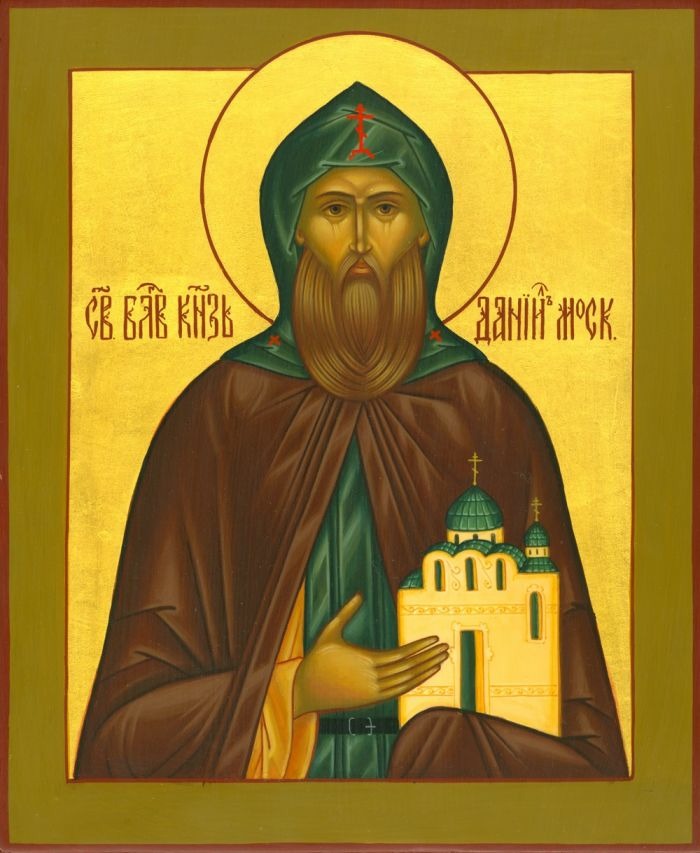

Святой благоверный князь Даниил Московский родился во Владимире в 1261 году. Он был четвертым сыном святого Александра Ярославича Невского (память 30 августа и 23 ноября) и праведной Вассы. Двух лет от роду он лишился отца. Время преставления его матери в летописях не указано, известно только, что погребена она в церкви в честь Рождества Христова во Владимирском Успенском монастыре (Княгинин монастырь) и у окрестных жителей почиталась праведной.

В 1272 году благоверный князь Даниил получил доставшийся ему по разделу город Москву с прилегающими землями. Благоверный князь построил на берегу Москвы-реки храм (и при нем монастырь) в честь своего тезоименитого покровителя, преподобного Даниила Столпника (память 11 декабря). Московское княжество было в те времена маленьким и незавидным. Возмужавший благоверный князь Даниил укрепил и увеличил его, но не путем неправды и насилия, а милосердием и миролюбием. Неспокойно было на Руси. Междоусобицы между удельными князьями были постоянными. И часто, благодаря благоверному князю Даниилу, его неустанному стремлению к единению и миру на Русской земле, удавалось предотвратить кровопролитие. Когда в 1293 году его брат, великий князь Андрей Александрович, вместе с призванными из Орды татарами во главе с Дюденем («Дюденева рать») опустошил русские города: Муром, Суздаль, Коломну, Дмитров, Можайск, Тверь, благоверный князь решился впустить их в Москву, чтобы спасти народ от гибели. Сил для отпора не было. Вместе со своим народом князь переживал тяготы разорения и разбоя. Отстаивая свои права, святой Даниил был вынужден в 1295 году выступить против своего брата близ места, называемого Юрьево Толчище, но и здесь стремление к миру победило в нем, и кровопролития удалось избежать.

В 1300 году, когда Рязанский князь Константин Романович, призвав на помощь татар, занимался тайными приготовлениями к внезапному нападению на земли Московского княжества, преподобный Даниил пошел с войском к Рязани, разбил неприятеля, взял в плен Константина и истребил множество татар. Это была первая победа над татарами, победа негромкая, но замечательная – как первый порыв к свободе. Разбив Рязанского князя и рассеяв его союзников – татар, благоверный князь Даниил не воспользовался победою, чтобы отобрать чужие земли или взять богатую добычу, как это было принято в те времена, а показал пример истинного нестяжания, любви и братолюбия. Никогда не брался святой князь за оружие, чтобы захватить чужие земли, никогда не отнимал собственности у других князей ни насилием, ни коварством. За это Господь расширил границы его владений. Иоанн Димитриевич, князь Переяславля-Залесского, племянник Даниила, кроткий, благочестивый и благотворитель нищих, уважал и любил своего дядю. В 1302 году, умирая бездетным, он передал свое княжество святому Даниилу. Переяславская земля вместе с Дмитровым была после Ростова первой как по числу жителей, так и по крепости главного города. Переяславль-Залесский был хорошо защищен со всех сторон. Святой князь остался верен Москве и не стал переносить столицу княжества в более сильный и значительный по тому времени Переяславль. Это присоединение выдвинуло Московское княжество в число наиболее значительных. Здесь было положено начало объединению Русской земли в единую мощную державу.

Как дивно на протяжении веков ясно проявлялся Промысл Божий о нашей Русской Земле, о ее судьбе!

С благодарением помня о неотступном Благом Путеводителе как в своей личной жизни, так и в жизни Русского государства, отец святого Даниила – святой благоверный князь Александр Невский выразил то в словах – «Бог не в силе, а в правде».

В 1303 году святой Даниил тяжело заболел. Он принял великую схиму и заповедал похоронить себя в Даниловом монастыре. По глубокому смирению он хотел быть погребенным не в церкви, а на общем монастырском кладбище. Скончался благоверный князь 4 марта.

Не прошло и 30 лет со времени преставления благоверного князя Даниила, как основанная им Даниловская обитель была в 1330 году переведена в Кремль, церковь превращена в приходскую, а кладбище стало мирским. Во времена великого князя Иоанна III (1462–1505) преподобный Даниил напомнил о себе забывчивым потомкам. Юноше из окружения великого князя явился некто неизвестный и сказал: «Не бойся меня – я христианин и господин сего места, имя мое Даниил, князь Московский, по воле Божией я положен здесь. Скажи от меня великому князю Иоанну: сам ты утешаешь себя, а меня забыл, но не забыл меня Бог». С того времени великий князь установил петь соборные панихиды по родственникам – князьям. Во времена царя Иоанна Грозного при гробе преподобного Даниила исцелился умирающий сын коломенского купца. Царь, пораженный чудом, возобновил древний Данилов монастырь и установил ежегодно совершать митрополиту со священным собором крестный ход к месту погребения благоверного князя и служить там панихиды.

В 1652 году благоверный князь Даниил был прославлен обретением святых нетленных мощей, которые 30 августа были перенесены в церковь в честь Святых Отец Седми Вселенских Соборов.

Святые мощи были положены в раке «на прославление Святыя Троицы и на исцеление немощствующих». Митрополит Московский Платон († 1812) в составленном им Житии святого князя пишет: «Сей-то первоначальный основатель положил начало нынешнему величию Москвы, проложив для этого тихими стопами только малую стезю. Ибо как и всякое здание, сооружаемое не с чрезвычайной поспешностью, а только с большим искусством и старанием, получает особую твердость и нерушимо пребывает долгое время; и как дерево, много веков растущее, начав прежде с малого прутика, понемногу утолщается, и ветви его распространяются далеко окрест, так и граду этому надлежало возрасти от малых, но твердых начал, чтобы первый его блеск не омрачил очи завиствующих и чтобы в первое время не потрястись и не пасть ему скорее, чем оно возросло в свою высоту. Так предуготовил сей великий град основатель, дав ему, хотя малое, но не прерывающееся никаким дуновением ветра сияние, и предоставил большую славу его возвышения своему сыну великому князю Иоанну Даниловичу, прозванному Калитой».

(11)

Дорогие братья и сестры!

Дорогие братья и сестры!