Чудный пояс этот был сплетён самой Пречистой Девой из верблюжьей шерсти, был с ней на протяжении всей Ея жизни, стал свидетелем многих чудес и событий, связанных с Нею. Но об одном из самых главных событий большинство людей и не знает, хотя знают, но не осознают!

Чудный пояс этот был сплетён самой Пречистой Девой из верблюжьей шерсти, был с ней на протяжении всей Ея жизни, стал свидетелем многих чудес и событий, связанных с Нею. Но об одном из самых главных событий большинство людей и не знает, хотя знают, но не осознают!

После Крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа и последующего славного Его Воскресения и Вознесения, Матерь Божия осталась жить в Иерусалиме. После сошествия на пятидесятый день по Воскресении Христовом на апостолов Святого Духа, те пошли проповедовать слово Евангелия по всему миру.

Продолжая жить на земле, помогая и поддерживая апостолов, Матерь Божия ждала того дня, когда снова встретится со своим Божественным Сыном. И вот настал этот день, Она получила от Архангела Гавриила пальмовую ветвь и оповещение о своём скором Успении, стала к нему готовиться.

Апостолы же с христианской проповедью разошлись по всем концам света. В день Успения Божией Матери было явлено одно из чудес, Господь доставил всех апостолов по воздуху в одно время, где бы они не находились для прощания с Нею.

После прощания и Успения Богородицы Сам Христос пришёл к своей Матери и забрал Ея святую душу к себе на Небо. Апостолы с большим благоговением и торжественностью отнесли Ея тело в специально приготовленную гробницу-пещеру и заложили камнем, также как и был в своё время погребен Ея сын.

Апостол же Фома, промыслом Божиим опоздал на прощание с Божией Матерью, пришел только на третий день после Ея Успения. Он сильно скорбел и сокрушался по этому поводу. Другие апостолы, чтоб его утешить решили открыть гробницу для того, чтоб он мог поклониться Ея честным останкам.

Что же обнаружили апостолы в гробнице Божией Матери на третий день после Ея Успения? Гроб был пуст, а в пещере стояло дивное благоухание. А когда вечером апостолы собрались для молитвы, оставаясь в недоумении, что же произошло с телом Богородицы, Пречистая Сама им явилась в великой славе в сопровождении Сил Небесных и тогда ученики Христовы поняли, что Господь её воскресил в теле также, как и сам воскрес на третий день после своей крестной смерти.

И здесь Апостол Фома практичный, сомневающийся, размышляющий, опять сыграл свою особую роль. Как в своё время с воскресшим Христом ему было необходимо осязательно удостовериться, что его Учитель действительно воскрес из мертвых.

Так и сейчас для его утешения, а также вещественного удостоверения своего воскрешения Матерь Божия передаёт апостолу свой пояс. По всей видимости, с этим, дорогим Ей поясом Она и была погребена. По своем воскресении в преображенном теле, Царица Небесная забрала этот пояс с собой на Небо.

А пытливый ученик Христов, «Фома неверующий» и здесь нуждался в осязательном уверении, для чего, возносимая ангелами на Небо воскрешённая Богородица и передала ему свой пояс, который по сей день хранится на Афоне, как величайшая Православная святыня — вещественное свидетельство Воскрешения (Пасхи) Божией Матери.

«Когда восходила Ты, Пречистая, к незапамятной славе, рукою Своей даровала апостолу Фоме Свой святейший пояс». Тропарь к празднику Положение Честного Пояса Пресвятой Богородицы.

И это стало первым случаем воскрешения человека в преображенном теле. Славное Воскрешение Господа нашего Иисуса Христа в этом смысле было воскрешением Богочеловека, а здесь именно человека.

Кто-то возразит, что было воскресение семи отроков эфесских, дочери Иаира, сына вдовы, четверодневного Лазаря и других. Но это было возвращение души в тленное тело, которое в свое время всё равно старело и умирало.

Воскрешение Богородицы стало первым исполнением слов Спасителя о том, что все воскреснут и явным примером того, о чём мы с надеждой молимся каждый раз в Символе Веры: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Что вселяет в нас радость и уверенность, что мы тоже в своё время воскреснем и весь наш род, главное воскреснуть не в осуждение, а в спасение.

Таким образом, Успение Божией Матери пришлось на 15 августа по русскому стилю (28 августа по н.с.), а Воскрешение (Пасха) Божией Матери на 3-ий день — 17 (30 по н.с.) августа. Но почему то этот момент никак не отмечен? Мы празднуем Успение Богородицы, затем совершаем Чин Ея погребения и… всё! А где же важнейшее событие в жизни Приснодевы, Ея славное Воскрешение в преображённом теле, важнейшее удостоверение человечества в будущем всеобщем воскресении?

Празднуя Успение Божией Матери, мы забываем про её Воскрешение (Пасху). Это всё равно, если бы мы вспоминали Страстную Пятницу нашего Спасителя, его смерть на Кресте и положение Его во гроб и забывали про Светлое Христово Воскресение — Пасху Христову.

И что же мы имеем в богослужебной практике на сегодняшний день. 28 августа (по н.с.) празднуем Успение. А на 3-й день — 30 августа происходит Чин погребения Божией Матери! Обратите внимание, не Воскрешение на 3-й день, как было исторически, а Погребение! А про Воскрешение (Пасху) Богородицы ни слова!

И ещё один момент, который смущает, празднование Успения Богородицы происходит не семь дней, как принято в нашей церковной традиции, а девять. Девятый день, опять же день поминальный. А если отсчитать семь дней от 30 августа — дня, когда совершают погребение, то получаем 5 сентября — Отдание Успения, а по факту Отдание Погребения. Так что же мы по факту празднуем? Погребение Божией Матери вместо Воскрешения? Получается абсурд или злой умысел. Видимо кому-то очень хотелось похоронить идею общего Воскресения вместе с погребением Божией Матери.

А должно быть — 30 августа (на 3-й день по Успению) — Пасха Божией Матери, которая длится 7 дней и 5 сентября совершаем Отдание Пасхи Божией Матери. Тогда всё встанет на свои места! Успение и погребение Богородицы будет заканчиваться не скорбью, а радостью, нам в утешение и спасение.

Кто-то возразит, мы не должны ничего менять в Церковном круге Богослужения. Но мы принципиально ничего не меняем и не вносим ничего нового. Мы лишь пытаемся взглянуть на вопрос под другим углом зрения и высветить важнейший, упущенный нами момент.

Матерь Божия имеет величайшее смирение из всех людей и не требует никаких почестей, а только непрестанно печется о нашем спасении и любит всех, как родная мать, а мы сами порой не ценим Её и забываем отдать должную честь и вместо празднования погребения — праздновать Пасху Богородицы.

Скажут этого (празднования Воскрешения Божией Матери) не было в нашей традиции, потому что важно было сделать акцент именно на Воскресении (Пасхе) Христа. Безусловно, Воскресение Господа нашего Иисуса Христа является ключевым событием нашей истории и никто его не умаляет, а наоборот, через Воскрешение Матери Божией по образу Христова Воскресения в новом духовном преображённом теле дополняет и вселяет уверенность, что так же как Господь воскресил свою Пречистую Матерь, так и нас воскресит по втором своём пришествии.

Почему такие очевидные вещи были сокрыты от наших глаз? Понятно, враг рода человеческого непрестанно отводит нас от главного. Но в этом есть и Промысл Божий, чтоб дать нам это в подкрепление и утешение именно в наши последние времена, когда совершается уже в действии апокалипсис. Чтоб мы свой взор отвели от сует мирских и возвели свои очи на Небо и прославили Воскрешение Той, которая будет ходатаицей за нас грешных перед Своим Божественным Сыном.

Кто-то скажет Святые Отцы не включили информацию о Воскрешении Божией Матери в церковное Богослужение, так как это не имеет, возможно, большой важности для нашего спасения. Может на начальной стадии развития Христианства и не имело большого значения, но сейчас, когда проповедь о Христе разошлась по всему миру, важно и нужно подчеркнуть и дополнить Славное Воскресение Христа Пасхой Его Пречистой Матери, в которой положено начало исполнения обетования о всеобщем воскресении. И как это может быть не важно для нашего спасения?

Опять же хотим напомнить, что ничего нового мы не принесли. Многие знают эту историю с апостолами, которые не обнаружили тела Богородицы в Ея погребальной пещере. И мощей Богородицы нет. Все это знают. Но почему же мы так усердно празднуем Успение и Погребение забывая о самом главном — Воскресении (Пасхе) Божией Матери.

И все же практика празднования Воскресения (Пасхи) Божией Матери уже была. Все новое, это хорошо забытое старое! При святителе Филарете (Дроздове) в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой лавры был установлен, помимо Успения, также праздник Воскресения и Вознесения Божией Матери — 17 августа [30 августа по н.с.]. Накануне 17-го совершалось Иерусалимское последование, а 17-го, после Литургии, крестный ход с иконой Вознесения Божией Матери.

Вообще на Руси у нас должно быть четыре Пасхи: 1 — Пасха Господа нашего Иисуса Христа, 2 — малая Пасха (каждое воскресенье), 3 — Русская Пасха (чаемое нами возрождение монархии на Святой Руси через христоподражательный искупительный подвиг за Россию Царственных мучеников и всенародное покаяние) и 4 — Пасха Пресвятой Богородицы, которую праздновать необходимо на 3-ий день по Успении — 30 августа по новому стилю. И пост Успенский нужно по идее продлить на два дня и называть не Успенский, а Богородичный.

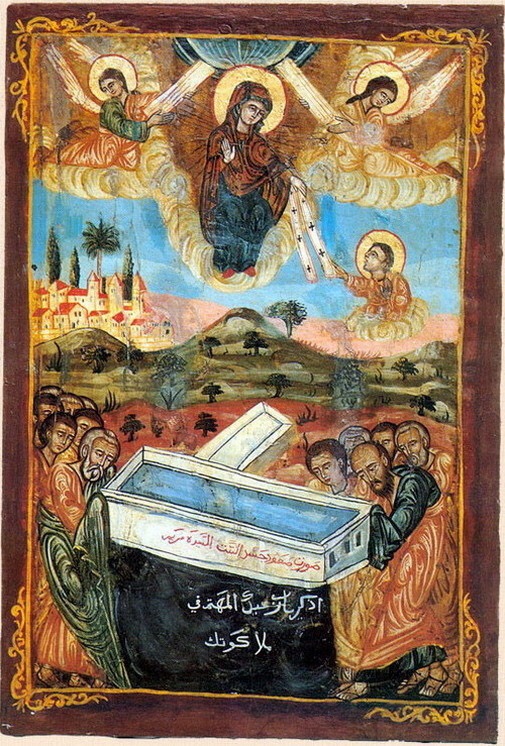

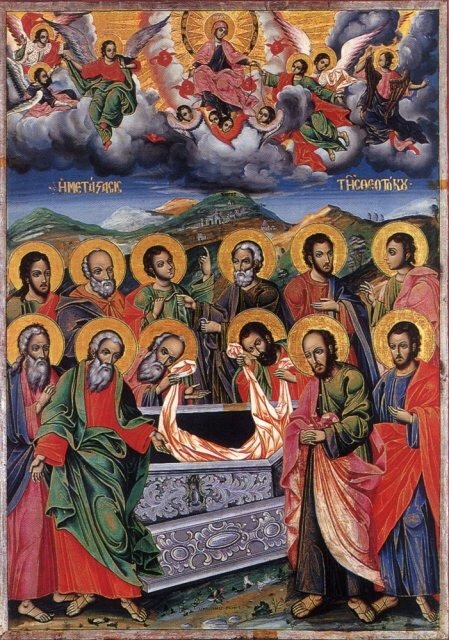

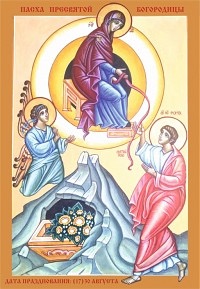

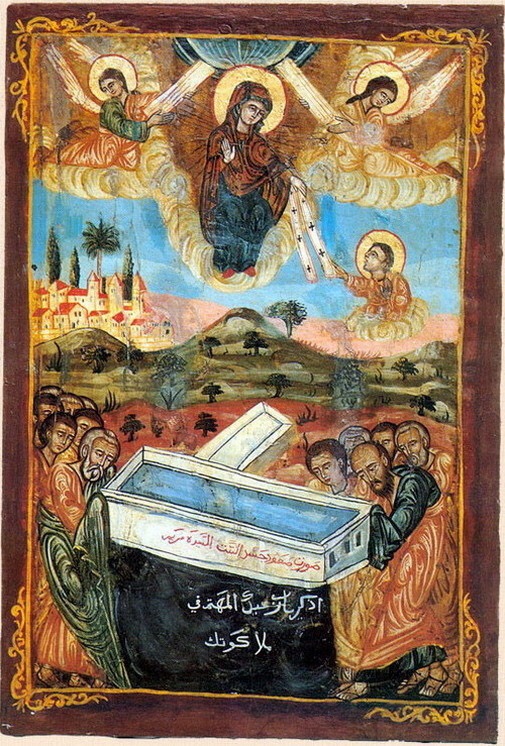

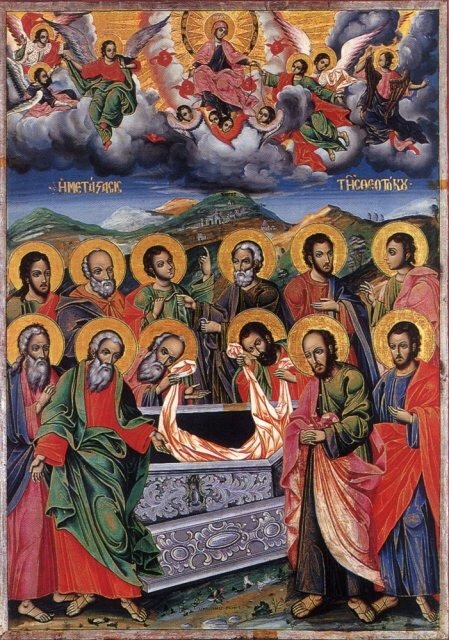

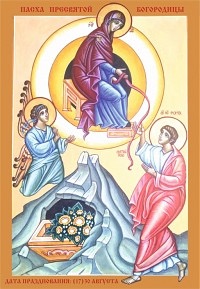

В подтверждение церковного почитания Воскрешения Божией Матери сложилась и иконография этого события, причем в разных Православных Поместных Церквях. Мы обнаружили греческий вариант, афонский, сербский, коптский, ну и конечно русский.

На иконе Воскресения Пресвятой Богородицы видна Ея погребальная пещера, гробница с благоухающими цветами, как символом благоухания, исходившего от Ея погребальных пелен, которые апостолы обнаружили на месте, где возлежала усопшая Божия Матерь. Ангел в славе возносит на Небо Ея воскресшее и преображенное тело. Апостол Фома получает в утешение, и в качестве вещественного доказательства в истинности события, Пояс Пресвятой Богородицы, который и поныне сохранился на Афоне.

А почитание святыни — пояса пресвятой Богородицы, есть почитание предмета, имеющего непосредственное отношение к Пасхе Божией Матери.

Почему мы ограничиваемся только Успением, но не празднуем (18) 31 августа Воскресение Божией Матери …

Чаю воскресения мертвых// И жизни будущего века

Многие православные помнят километровые очереди к поясу Пресвятой Богородицы в 2011 году, когда Святыню доставили со Святой Горы Афон в Москву на поклонение верующим. И тогда весь мир удивился и понял, что в русском народе ещё живо Православие, как чтут у нас на Руси Матерь Божию.

Чудный пояс этот был сплетён самой Пречистой Девой из верблюжьей шерсти, был с ней на протяжении всей Ея жизни, стал свидетелем многих чудес и событий, связанных с Нею. Но об одном из самых главных событий большинство людей и не знает, хотя знают, но не осознают!

После Крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа и последующего славного Его Воскресения и Вознесения, Матерь Божия осталась жить в Иерусалиме. После сошествия на пятидесятый день по Воскресении Христовом на апостолов Святого Духа, те пошли проповедовать слово Евангелия по всему миру.

Продолжая жить на земле, помогая и поддерживая апостолов, Матерь Божия ждала того дня, когда снова встретится со своим Божественным Сыном. И вот настал этот день, Она получила от Архангела Гавриила пальмовую ветвь и оповещение о своём скором Успении, стала к нему готовиться.

Апостолы же с христианской проповедью разошлись по всем концам света. В день Успения Божией Матери было явлено одно из чудес, Господь доставил всех апостолов по воздуху в одно время, где бы они не находились для прощания с Нею.

После прощания и Успения Богородицы Сам Христос пришёл к своей Матери и забрал Ея святую душу к себе на Небо. Апостолы с большим благоговением и торжественностью отнесли Ея тело в специально приготовленную гробницу-пещеру и заложили камнем, также как и был в своё время погребен Ея сын.

Апостол же Фома, промыслом Божиим опоздал на прощание с Божией Матерью, пришел только на третий день после Ея Успения. Он сильно скорбел и сокрушался по этому поводу. Другие апостолы, чтоб его утешить решили открыть гробницу для того, чтоб он мог поклониться Ея честным останкам.

Что же обнаружили апостолы в гробнице Божией Матери на третий день после Ея Успения? Гроб был пуст, а в пещере стояло дивное благоухание. А когда вечером апостолы собрались для молитвы, оставаясь в недоумении, что же произошло с телом Богородицы, Пречистая Сама им явилась в великой славе в сопровождении Сил Небесных и тогда ученики Христовы поняли, что Господь её воскресил в теле также, как и сам воскрес на третий день после своей крестной смерти.

И здесь Апостол Фома практичный, сомневающийся, размышляющий, опять сыграл свою особую роль. Как в своё время с воскресшим Христом ему было необходимо осязательно удостовериться, что его Учитель действительно воскрес из мертвых.

Так и сейчас для его утешения, а также вещественного удостоверения своего воскрешения Матерь Божия передаёт апостолу свой пояс. По всей видимости, с этим, дорогим Ей поясом Она и была погребена. По своем воскресении в преображенном теле, Царица Небесная забрала этот пояс с собой на Небо.

А пытливый ученик Христов, «Фома неверующий» и здесь нуждался в осязательном уверении, для чего, возносимая ангелами на Небо воскрешённая Богородица и передала ему свой пояс, который по сей день хранится на Афоне, как величайшая Православная святыня — вещественное свидетельство Воскрешения (Пасхи) Божией Матери.

«Когда восходила Ты, Пречистая, к незапамятной славе, рукою Своей даровала апостолу Фоме Свой святейший пояс». Тропарь к празднику Положение Честного Пояса Пресвятой Богородицы.

И это стало первым случаем воскрешения человека в преображенном теле. Славное Воскрешение Господа нашего Иисуса Христа в этом смысле было воскрешением Богочеловека, а здесь именно человека.

Кто-то возразит, что было воскресение семи отроков эфесских, дочери Иаира, сына вдовы, четверодневного Лазаря и других. Но это было возвращение души в тленное тело, которое в свое время всё равно старело и умирало.

Воскрешение Богородицы стало первым исполнением слов Спасителя о том, что все воскреснут и явным примером того, о чём мы с надеждой молимся каждый раз в Символе Веры: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Что вселяет в нас радость и уверенность, что мы тоже в своё время воскреснем и весь наш род, главное воскреснуть не в осуждение, а в спасение.

Таким образом, Успение Божией Матери пришлось на 15 августа по русскому стилю (28 августа по н.с.), а Воскрешение (Пасха) Божией Матери на 3-ий день — 17 (30 по н.с.) августа. Но почему то этот момент никак не отмечен? Мы празднуем Успение Богородицы, затем совершаем Чин Ея погребения и… всё! А где же важнейшее событие в жизни Приснодевы, Ея славное Воскрешение в преображённом теле, важнейшее удостоверение человечества в будущем всеобщем воскресении?

Празднуя Успение Божией Матери, мы забываем про её Воскрешение (Пасху). Это всё равно, если бы мы вспоминали Страстную Пятницу нашего Спасителя, его смерть на Кресте и положение Его во гроб и забывали про Светлое Христово Воскресение — Пасху Христову.

И что же мы имеем в богослужебной практике на сегодняшний день. 28 августа (по н.с.) празднуем Успение. А на 3-й день — 30 августа происходит Чин погребения Божией Матери! Обратите внимание, не Воскрешение на 3-й день, как было исторически, а Погребение! А про Воскрешение (Пасху) Богородицы ни слова!

И ещё один момент, который смущает, празднование Успения Богородицы происходит не семь дней, как принято в нашей церковной традиции, а девять. Девятый день, опять же день поминальный. А если отсчитать семь дней от 30 августа — дня, когда совершают погребение, то получаем 5 сентября — Отдание Успения, а по факту Отдание Погребения. Так что же мы по факту празднуем? Погребение Божией Матери вместо Воскрешения? Получается абсурд или злой умысел. Видимо кому-то очень хотелось похоронить идею общего Воскресения вместе с погребением Божией Матери.

А должно быть — 30 августа (на 3-й день по Успению) — Пасха Божией Матери, которая длится 7 дней и 5 сентября совершаем Отдание Пасхи Божией Матери. Тогда всё встанет на свои места! Успение и погребение Богородицы будет заканчиваться не скорбью, а радостью, нам в утешение и спасение.

Кто-то возразит, мы не должны ничего менять в Церковном круге Богослужения. Но мы принципиально ничего не меняем и не вносим ничего нового. Мы лишь пытаемся взглянуть на вопрос под другим углом зрения и высветить важнейший, упущенный нами момент.

Матерь Божия имеет величайшее смирение из всех людей и не требует никаких почестей, а только непрестанно печется о нашем спасении и любит всех, как родная мать, а мы сами порой не ценим Её и забываем отдать должную честь и вместо празднования погребения — праздновать Пасху Богородицы.

Скажут этого (празднования Воскрешения Божией Матери) не было в нашей традиции, потому что важно было сделать акцент именно на Воскресении (Пасхе) Христа. Безусловно, Воскресение Господа нашего Иисуса Христа является ключевым событием нашей истории и никто его не умаляет, а наоборот, через Воскрешение Матери Божией по образу Христова Воскресения в новом духовном преображённом теле дополняет и вселяет уверенность, что так же как Господь воскресил свою Пречистую Матерь, так и нас воскресит по втором своём пришествии.

Почему такие очевидные вещи были сокрыты от наших глаз? Понятно, враг рода человеческого непрестанно отводит нас от главного. Но в этом есть и Промысл Божий, чтоб дать нам это в подкрепление и утешение именно в наши последние времена, когда совершается уже в действии апокалипсис. Чтоб мы свой взор отвели от сует мирских и возвели свои очи на Небо и прославили Воскрешение Той, которая будет ходатаицей за нас грешных перед Своим Божественным Сыном.

Кто-то скажет Святые Отцы не включили информацию о Воскрешении Божией Матери в церковное Богослужение, так как это не имеет, возможно, большой важности для нашего спасения. Может на начальной стадии развития Христианства и не имело большого значения, но сейчас, когда проповедь о Христе разошлась по всему миру, важно и нужно подчеркнуть и дополнить Славное Воскресение Христа Пасхой Его Пречистой Матери, в которой положено начало исполнения обетования о всеобщем воскресении. И как это может быть не важно для нашего спасения?

Опять же хотим напомнить, что ничего нового мы не принесли. Многие знают эту историю с апостолами, которые не обнаружили тела Богородицы в Ея погребальной пещере. И мощей Богородицы нет. Все это знают. Но почему же мы так усердно празднуем Успение и Погребение забывая о самом главном — Воскресении (Пасхе) Божией Матери.

И все же практика празднования Воскресения (Пасхи) Божией Матери уже была. Все новое, это хорошо забытое старое! При святителе Филарете (Дроздове) в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой лавры был установлен, помимо Успения, также праздник Воскресения и Вознесения Божией Матери — 17 августа [30 августа по н.с.]. Накануне 17-го совершалось Иерусалимское последование, а 17-го, после Литургии, крестный ход с иконой Вознесения Божией Матери.

Вообще на Руси у нас должно быть четыре Пасхи: 1 — Пасха Господа нашего Иисуса Христа, 2 — малая Пасха (каждое воскресенье), 3 — Русская Пасха (чаемое нами возрождение монархии на Святой Руси через христоподражательный искупительный подвиг за Россию Царственных мучеников и всенародное покаяние) и 4 — Пасха Пресвятой Богородицы, которую праздновать необходимо на 3-ий день по Успении — 30 августа по новому стилю. И пост Успенский нужно по идее продлить на два дня и называть не Успенский, а Богородичный.

В подтверждение церковного почитания Воскрешения Божией Матери сложилась и иконография этого события, причем в разных Православных Поместных Церквях. Мы обнаружили греческий вариант, афонский, сербский, коптский, ну и конечно русский.

На иконе Воскресения Пресвятой Богородицы видна Ея погребальная пещера, гробница с благоухающими цветами, как символом благоухания, исходившего от Ея погребальных пелен, которые апостолы обнаружили на месте, где возлежала усопшая Божия Матерь. Ангел в славе возносит на Небо Ея воскресшее и преображенное тело. Апостол Фома получает в утешение, и в качестве вещественного доказательства в истинности события, Пояс Пресвятой Богородицы, который и поныне сохранился на Афоне.

А почитание святыни — пояса пресвятой Богородицы, есть почитание предмета, имеющего непосредственное отношение к Пасхе Божией Матери.

(155)

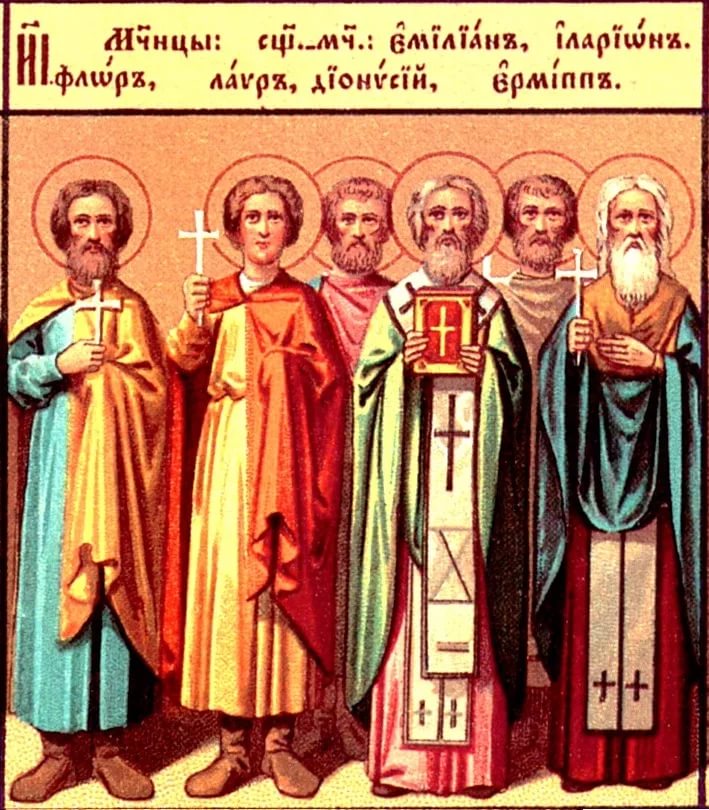

Однажды сын местного жреца Мамертина неосторожно подошел к стройке, и осколок камня попал ему в глаз, сильно повредив его. Святые Флор и Лавр обнадежили разгневанного отца, что сын его получит исцеление. Они взяли юношу к себе и наставили вере во Христа. После того как юноша исповедал Иисуса Христа Истинным Богом, братья помолились о нем, и глаз исцелел. При виде такого чуда отец юноши также уверовал во Христа. Когда постройка храма была закончена, братья собрали христиан, помогавших при постройке, сокрушили идолов и поставили в восточной части храма святой крест. Всю ночь они провели в молитве, озаряемые небесным светом. Узнав об этом, начальник области приговорил к сожжению бывшего жреца Мамертина с его сыном и 300 христиан. Мученики Флор и Лавр, отправленные к правителю Ликаону, были брошены в пустой колодец и засыпаны землей. Через много лет святые мощи мучеников Флора и Лавра были обретены нетленными и перенесены в Константинополь. В 1200 г. их видел новгородский паломник Антоний; около 1350 г. главы мучеников в монастыре Вседержителя видел Стефан Новгородец.

Однажды сын местного жреца Мамертина неосторожно подошел к стройке, и осколок камня попал ему в глаз, сильно повредив его. Святые Флор и Лавр обнадежили разгневанного отца, что сын его получит исцеление. Они взяли юношу к себе и наставили вере во Христа. После того как юноша исповедал Иисуса Христа Истинным Богом, братья помолились о нем, и глаз исцелел. При виде такого чуда отец юноши также уверовал во Христа. Когда постройка храма была закончена, братья собрали христиан, помогавших при постройке, сокрушили идолов и поставили в восточной части храма святой крест. Всю ночь они провели в молитве, озаряемые небесным светом. Узнав об этом, начальник области приговорил к сожжению бывшего жреца Мамертина с его сыном и 300 христиан. Мученики Флор и Лавр, отправленные к правителю Ликаону, были брошены в пустой колодец и засыпаны землей. Через много лет святые мощи мучеников Флора и Лавра были обретены нетленными и перенесены в Константинополь. В 1200 г. их видел новгородский паломник Антоний; около 1350 г. главы мучеников в монастыре Вседержителя видел Стефан Новгородец.

Чудный пояс этот был сплетён самой Пречистой Девой из верблюжьей шерсти, был с ней на протяжении всей Ея жизни, стал свидетелем многих чудес и событий, связанных с Нею. Но об одном из самых главных событий большинство людей и не знает, хотя знают, но не осознают!

Чудный пояс этот был сплетён самой Пречистой Девой из верблюжьей шерсти, был с ней на протяжении всей Ея жизни, стал свидетелем многих чудес и событий, связанных с Нею. Но об одном из самых главных событий большинство людей и не знает, хотя знают, но не осознают!