Блаженный Андроник, уроженец Ростова, начал духовную жизнь под руководством великого Сергия Радонежского. Он был любителем духовной жизни, поэтому святитель Алексий избрал его настоятелем новой обители, которую хотел с Божьей помощью построить в честь нерукотворной иконы Спасителя, чтобы исполнить обет в память спасения от великой бури на море, когда он плыл из Царьграда.

Место было выбрано на реке Яузе, то самое, где князь Всеволод Юрьевич встретил полчища Батыя кровопролитным боем. Преподобный Сергий приходил сюда молиться за новую обитель. В 1361 году строительство было закончено, преподобный Андроник приступил к возложенным на него обязанностям.

Игумен подавал пример братии строгим постничеством, кротостью и глубоким смирением, и эти качества привлекали в обитель множество людей, которые приходили сюда учиться Закону Божьему и принимали здесь иночество. По благословению святителя Алексия в обители устроены было общежитие. Преподобный Сергий не забывал посещать своего ученика и воодушевлять к подвигам.

В 1365 году великий подвижник пришел поклониться образу Спаса перед отправлением в дальний путь – в Нижний Новгород, к князю Борису – и потом долго беседовал с Андроником. На месте их прощания поставили часовню. Святитель Алексий и великий князь Димитрий также останавливался в обители Андроника молиться перед иконой Спасителя перед походом князя на Орду (1381).

Духовная жизнь цвела в Андрониковой обители под надзором бдительного настоятеля. «Святой Андроник, – писал преподобный Иосиф Волоколамский, – сиял великими добродетелями. С ним жили ученики его Савва и Александр, чудные, знаменитые иконописцы, Даниил и ученик его Андрей, и многие другие. Иконописцы отличались таким подвижничеством, такой ревностью к посту и иноческой жизни, что удостоились Божественной благодати; ум и мысли их обращены были к Божественному свету, а чувственное око с любовью смотрело на написанные лики Христа, Пречистой Богоматери и всех святых».

Блаженный Андрей Рублев в 1405 г. расписывал стены придворного Благовещенского храма и писал иконы; в 1408 г. он вместе с Даниилом украшал соборный храм во Владимире. Затем украсили они стенописью Спасский храм в Андрониковой обители. Последние их труды посвящены были по просьбе Никона памяти Сергия. «Преподобный, – говорит летопись, – поспешно собирает живописцев, мужей отличных, совершенных в добродетели, Даниила, спостника его Андрея и их помощников. При помощи Божьей они усердно принялись за дело и весьма украсили храмы разными чудными изображениями, изумляя и поныне плодами трудов своих».

Преподобный Андроник, дожив до глубокой старости, передал управление обителью своему ученику Савве, а сам по примеру наставника Сергия в глубоком безмолвии стал готовиться к переходу в другую жизнь. Скончался великий подвижник в 1404 году.

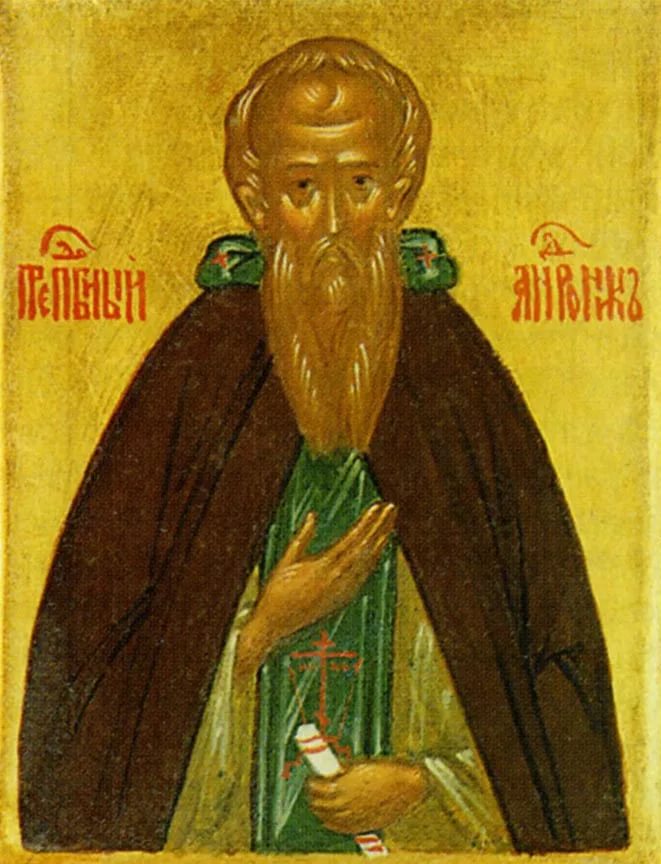

Жития преподобных Андроника, Саввы и Александра Московских, Даниила Черного и Андрея Рублева

Первые сведения о преподобном Андронике находятся в житии Преподобного Сергия Радонежского, составленном около 1418 года преподобным Епифанием Премудрым. Иеромонах Пахомий Логофет дополнил (около 1440 года) сказание преподобного Епифания некоторыми подробностями, которые он, вероятно, знал из преданий Троицкого и Андрониковского монастырей. Преподобный Андроник «был из города и отечества святого Сергия», то есть Ростовской земли. Юношей пришел он к Преподобному Сергию Радонежскому и стал умолять, чтобы тот облек его в святой иноческий образ. Преподобный Сергий не отверг моления юноши: совершил иноческий постриг и нарек имя Андроник. Видя, что молодой инок очень любит безмолвие и молчание, преподобный Сергий благословил ему жить в келлии одному. В воздержании же и трудах Андроник старался ревновать своему старцу.

Преподобный Андроник, «тихий, кроткий, смиренный», по отзыву летописца, рос и укреплялся в духовной жизни под надзором великого аввы Сергия. И святой наставник очень любил своего ученика за «цветущие в нем добродетели» и безответное послушание и особенно молил о нем Бога, чтобы покрыл его невинную душу от вражеских козней и помог ему довершить свое течение до конца. Так прошло десять лет. Однажды преподобному Андронику пришел помысл выйти из Троицкой обители, чтобы основать свой монастырь (как и случилось впоследствии, когда еще был жив святитель Алексий). Преподобный Андроник не скрыл помысла от своего старца, ибо, возлагая упование на Бога, он, поясняет иеромонах Пахомий Логофет, молился в себе: «Если будет угодно Богу, то может и на дело произвести».

И вот, когда святитель Алексий пришел в Лавру к преподобному Сергию для духовной беседы, Преподобный спросил его: «Есть некоторые из братии, которые, когда приходят к святому иноческому образу, тогда всего отрекаются, а потом, прожив десять лет, другие же и более, хотят воспринять священный сан. Ты же как повелишь, владыко святый, благословить или нет?» Святитель Алексий ответил: «Ты имеешь от Бога дар рассуждения. Если видишь кого, что он сможет пасти стадо Христово, – не возбраняй ему, а если видишь кого, что он хочет принять священный сан не ради Бога, а ради человеческой славы, – таковым возбраняй». Долго еще продолжалась беседа. Святитель Алексий обратился к преподобному Сергию: «Возлюбленный отец, хочу просить одного благодеяния у твоей духовной любви ко мне». – «Ничто не возбранено в моей обители для твоей святыни». «Хочу, – сказал Алексий, – чтобы ты дал мне одного из твоих учеников, я намерен с помощью Божией построить монастырь во исполнение обета моего. Когда плыл я из Царьграда, поднялась великая буря на море, так что корабль сокрушался от волн и мы все отчаялись в жизни. Тогда дал я обет соорудить храм в честь того празднества, в какое счастливо достигнем пристани. Море улеглось, и мы вошли в пристань 16 августа. Потому положил я устроить обитель в честь Нерукотворенной иконы Спасителя; приспело время исполнить обещание». (В течение пяти лет по прибытии из Царьграда митрополит не имел возможности исполнять свой обет, т. к. в его отсутствие скопилось много дел по управлению Церковью.) «Доброе дело, – сказал преподобный Сергий, – да даст тебе Господь выполнить его! А все, чего потребуешь от сына твоего, готово пред тобою», ибо знал великий старец с самого начала, для чего свт. Алексий посетил его. И когда митрополит попросил у него в настоятели обители возлюбленного ученика Андроника, прп. Сергий отдал его. Наделив обитель Пресвятой Троицы милостыней, святитель тогда же взял с собою в Москву преподобного Андроника.

Место было избрано в четырех верстах от Кремля, на речке Яузе. Сам преподобный Сергий приходил благословить это место. И уже в 1361 году была воздвигнута прекрасная церковь, освященная митрополитом в честь Пречистого Нерукотворенного Образа Спасителя, а икону Образа Христова, обложенную золотом, которую святитель сам привез из Константинополя, поставил в церкви. В монастыре, где преподобный Андроник стал первым игуменом, был принят общежительный устав. Преподобный Андроник со смирением и усердием нес настоятельские труды, пребывая во всяком воздержании и молитве; он был воистину кроток и смирен сердцем, как благоразумный ученик кроткого учителя – преподобного Сергия. К преподобному Андронику часто приходили люди за духовным советом и благословением. Братия монастыря умножались в числе и преуспевали в добродетелях. Через некоторое время после основания обители преподобный Сергий пришел посмотреть строение своего ученика, похвалил его и благословил, освятив молитвою: «Господи, призри с неба, и виждь, и посети место сие, которое Ты благоизволил создать во славу святаго Твоего имени». После этого, поучив о пользе душевной, преподобный Сергий отошел в свою обитель. Монастырское предание сохранило память и о другом посещении преподобного Сергия, когда он после продолжительной беседы с преподобным Андроником пошел в Нижний Новгород (1365 г.). На месте беседы впоследствии поставлена была часовня.

Одно из поздних преданий повествует, что благоверный князь Димитрий Донской ( 1389 г.) заезжал в Спасо-Андроников монастырь до Куликовской битвы (1380 г.), а после победы здесь было встречено русское войско. Эти события и предания свидетельствуют, что Андроников монастырь в честь Нерукотворенного Образа Спасителя пользовался особым покровительством как великокняжеского дома и Московской митрополичьей кафедры, так и Троице-Сергиева монастыря. Слава об обители и духовных подвигах преподобного Андроника распространялась по Руси, так что многие, взыскующие иноческого жития, стали к нему собираться. Чем более умножалось братство, тем большие подвиги принимал на себя преподобный Андроник. Он старался преуспевать в усиленном воздержании, ночных бдениях, посте и молитве. И кто может поведать, как он, добрый муж, исправлял других? Каждого он, как отец, поучал, запрещал, умолял и восстанавливал на брань с невидимыми врагами и всех приводил к согласию кротостью. Так богоугодно прожил он много лет, нося на себе тяжесть всех. Когда же преподобный Андроник уразумел свое отшествие к Богу, он вручил паству своему ученику преподобному Савве, который сиял многими добродетелями. А сам, поучив братию о духовной пользе, отошел ко Господу (13 июня 1395 года). Мощи его почивают под спудом в соборной церкви Спасо-Андроникова монастыря.

Преподобный Савва также содержал преданную ему паству в благочестии, чистоте и святости. Ради его великих иноческих добродетелей его почитали великие князья, иноки и народ. Поэтому и умножилось духовное стадо его учеников, из которых многие были поставлены игуменами в другие монастыри, а некоторые стали епископами. Пожив богоугодно и благочестно много лет, преподобный Савва отошел ко Господу.

Через некоторое время игуменом обители стал преподобный Александр, ученик преподобного Саввы, муж весьма добродетельный и преуспевший в монашеских подвигах. С ним подвизался в обители и другой его старец – преподобный Андрей, иконописец преизрядный, который имел честные седины и всех превосходил мудростью.

(110)