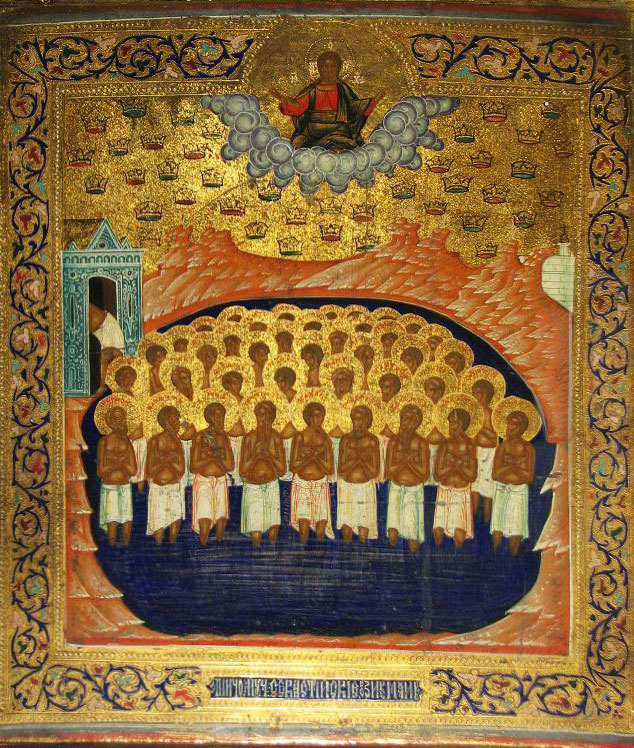

В 313 году император Константин Великий подписал закон о свободе исповедания веры. Его соправитель император Ликиний тоже подписал этот закон, но в подвластных ему областях гонения на христиан продолжались. Около 320 года в городе Севастии, в Армении, стояло римское войско. В войске находилось 40 воинов-христиан родом из Каппадокии (ныне на территории Турции). Военачальник Агриколай принуждал их принести жертву идолам, но воины отказались.

Тогда воинов арестовали и связанными повели к озеру близ города Севастии. Стояла зима, вечерело. Воинов раздетыми поставили в покрытое льдом озеро. Страшная стужа сковала члены святых мучеников, и они начали замерзать. Мучение это было для них особенно тяжелым, потому что на берегу озера для соблазна была поставлена теплая баня. Кто хотел спасти свою жизнь, должен был заявить тюремному сторожу, что он отрекся от Христа, и тогда он мог войти в теплую баню и отогреться. Всю ночь воины мужественно переносили лютый мороз, ободряя друг друга и поя священные гимны Богу.

Ранним утром один из воинов не выдержал страданий. Он вышел из озера и поспешил к бане. Но как только теплый воздух коснулся его тела, он упал мертвым. Вскоре после этого тюремный сторож Аглаий увидел, как над мучениками, оставшимися в озере, заблистал неземной свет. Аглаий был так потрясен этим чудом, что, объявив себя христианином, сбросил с себя одежду и присоединился к 39 мученикам. Мучители, пришедшие немного спустя, увидели, что воины-христиане не только не замерзли, но, по-видимому, даже отогрелись. Тогда мучители молотами перебили им голени и побросали в огонь, а потом обугленные кости мучеников сбросили в реку.

Через три дня мученики явились епископу Севастийскому Петру и рассказали о своем подвиге. Еп. Петр собрал их кости и с честью похоронил. Имена мучеников сохранились: Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик, Валент, Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Аггей, Аетий, Флавий, Акакий, Екдекий, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Домитиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Валерий, Филиктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглаий. Память 40 мучеников относится к кругу наиболее чтимых праздников. В день их памяти, 9 марта, облегчается строгость Великого поста и совершается Литургия Преждеосвященных даров.

(36)