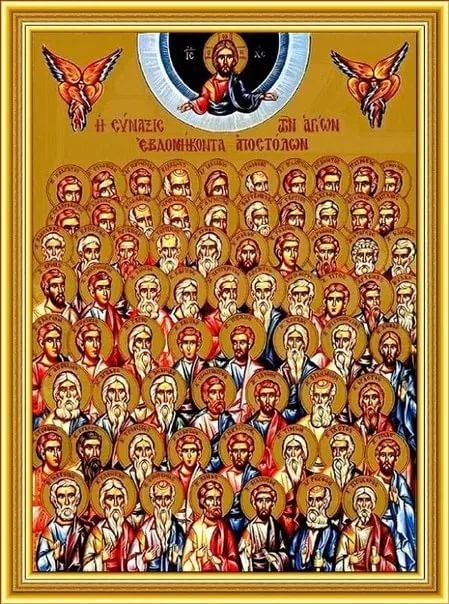

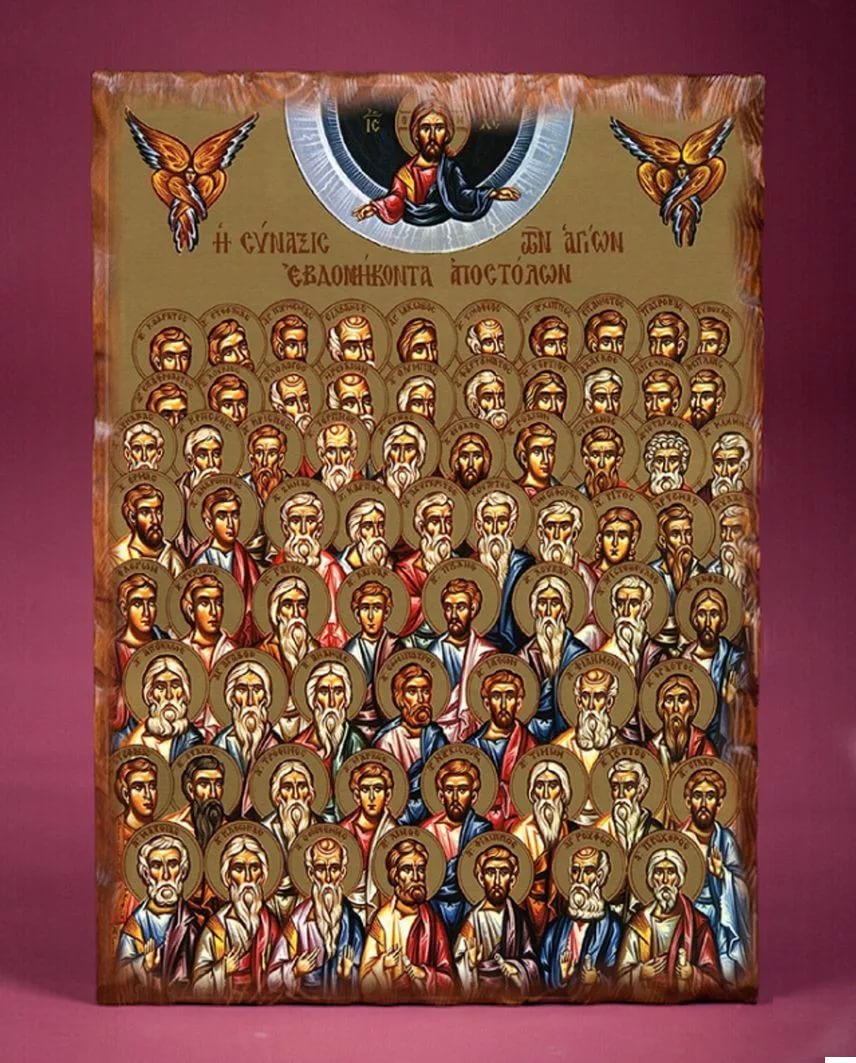

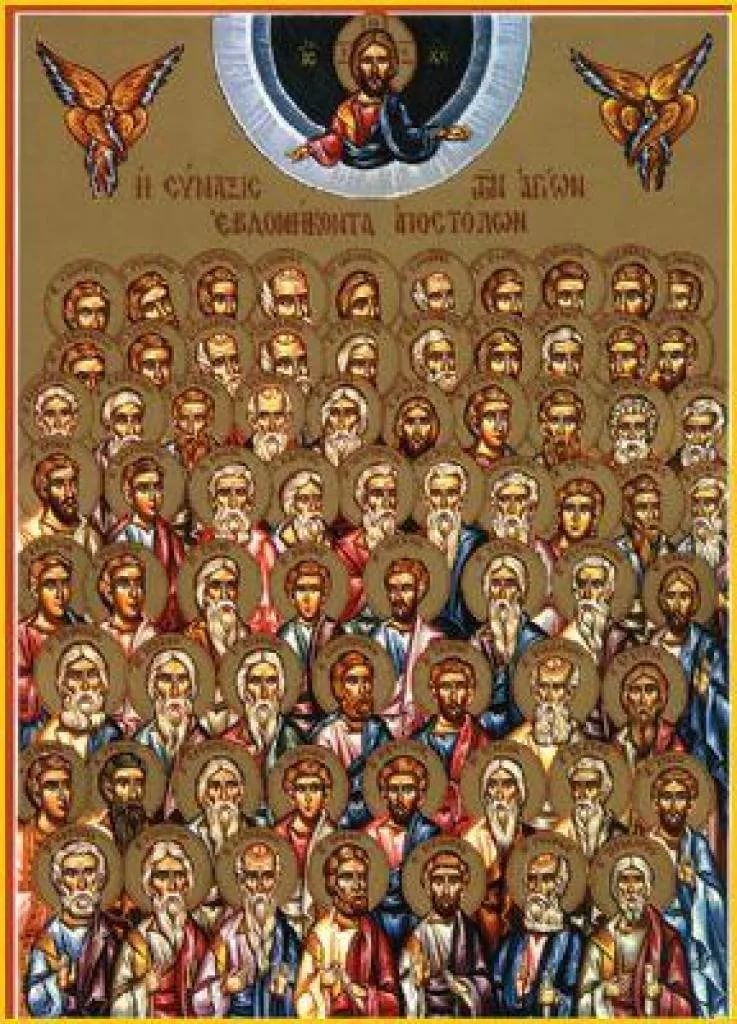

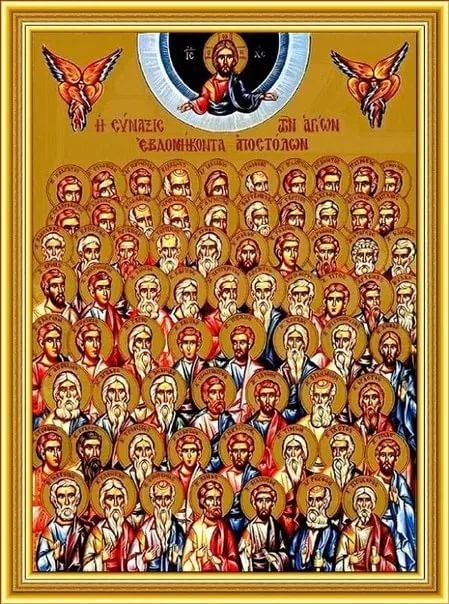

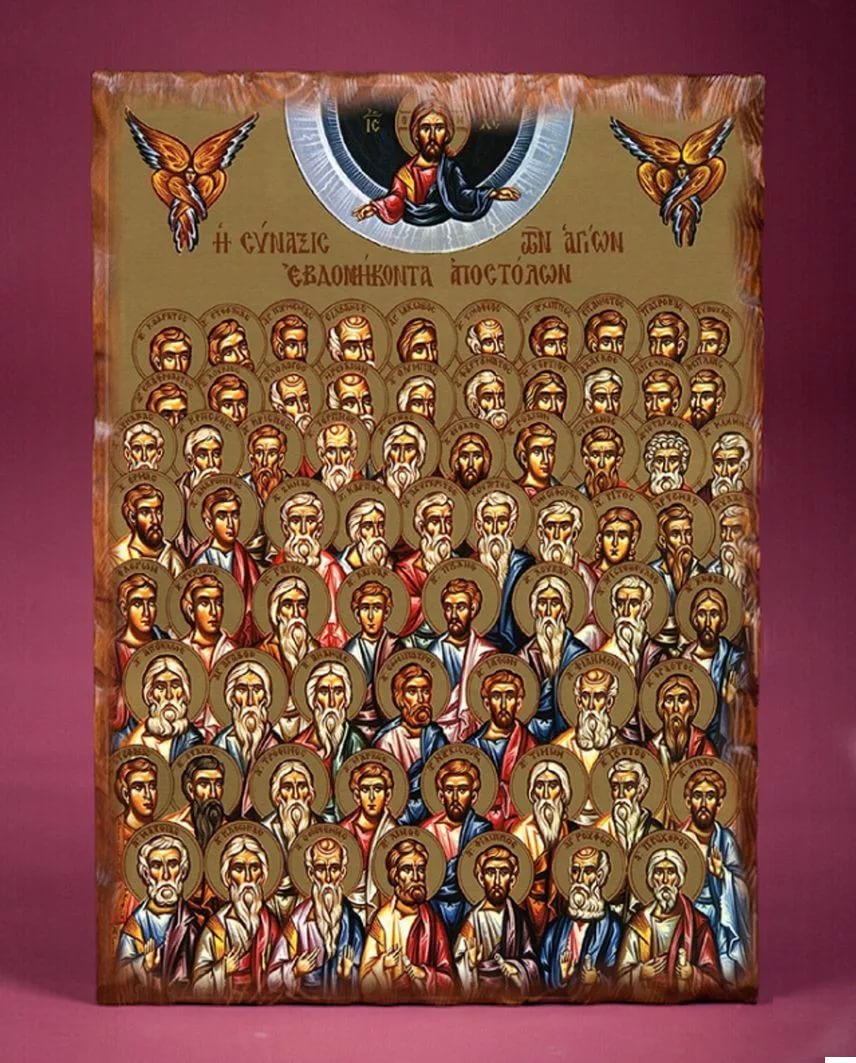

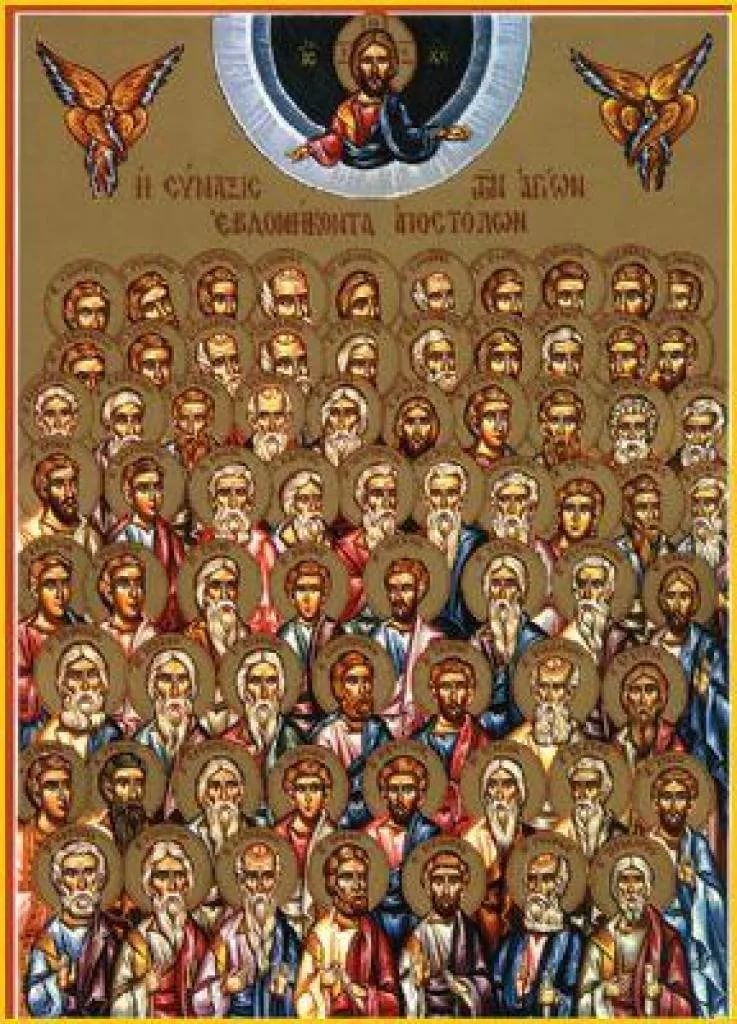

70 апостолов были избраны Господом Иисусом Христом, чтобы благовествовать Евангелие всей вселенной.

«После сего избрал Господь и других семьдесят [учеников], и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.» (Лк. 10:1-2)

Избрание этих учеников произошло после третьей Пасхи Иисуса в Иерусалиме, то есть в последний год его земной жизни. После избрания Иисус даёт семидесяти апостолам наставления, схожие с теми, что дал своим двенадцати апостолам (ср. Мф.10 и Лк.10:3-24).

По сошествии Святого Духа апостолы проповедовали в разных странах, и некоторые сопутствовали апостолам из 12-ти, как святые евангелисты Марк и Лука, сподвижник святого апостола Павла Тимофей, ученик святого евангелиста Иоанна Богослова святой Прохор и другие. Многие из них были узниками за Христа, многие приняли венец мученической смерти.

Вот список 70-ти апостолов:

1. Святой апостол Иаков, брат Господень. (Во главе 70 апостолов поставляется первым, сын прав. Иосифа обручника Пресвятой Девы от его первой супруги и брат Иуды, Симона (или Симеона), Иосии (или Иосифа) (Марк. 6:3). По церковному преданию, он сопутствовал своему отцу и Пресвятой Деве во Египет и отличался строгим исполнением закона Моисеева, почему прозван был «праведным». Уверовав в Иисуса Христа, как Сына Божия и Спасителя мира уже после Его крестной смерти, он удостоился узреть Его по воскресении (Гал. 1:18-19). Иаков Самим Господом был поставлен во Епископа Иерусалимского, во главу всех апостолов и верующих во Христа; он был, по выражению апостола Павла столпом церкви (Гал. 2:9); председательствовал, на Иерусалимском апостольском соборе (Деян. 15:13); к нему, как первенствующему среди апостолов, являлись сами апостолы (например, Павел) с отчетом о проповеди среди язычников. (Деян. 21:18, ср. Деян. 22:17). Святой Иаков скончался мученическою смертью (63—64г.) в дни праздника Пятидесятницы — за всенародное исповедание Иисуса Христа Meсcией он был низвергнут с церковной кровли. Святой апостол Иаков написал соборное послание, поставленное первым между другими соборными посланиями. Ему же приписывают так называемое Первоевангелие, в котором повествуется о Пресвятой Деве и рождении от нее Иисуса Христа.)

2. Святой апостол и евангелист Марк. (Один из четверых евангелистов. Был учеником апостола Петра.)

3. Святой апостол и евангелист Лука. (Сподвижник и многолетний спутник апостола Павла, автор одного из четырёх Евангелий и Деяний святых апостолов. Был врачом (Кол.4:14). Евангелист Лука считается первым иконописцем. Первая икона Пресвятой Богородицы, созданная святым Лукой, в XII веке стала сокровищем Русской Церкви — «Владимирская икона Божией Матери» (хранится в Третьяковской галерее).)

4. Святой апостол Клеопа. (Клеопа был младший брат св. праведного Иосифа обручника Пресвятой Девы Марии; он был женат на дочери Иосифа (чрез 5 лет по возвращении из Египта в Назарет) Mapии, (Ин. 19:25). С этою Mapиею особенно дружна была Пресвятая Дева Мария и они жили как родные сестры. Евангелист Иоанн пишет, что при кресте Иисуса стояла Матерь Его (Пресвятая Дева) и сестра Матери Его (Mapия Клеопова). Эта Мария, как дочь прав. Иосифа, обрученного с св. Пресв. Девою — Mapиею — (Мф. 1:14-20) считалась (у жителей Иepyсалима) Ее сестрою (хотя не родною, а сводною). Клеопа вместе с Лукой был спутником Воскресшего Спасителя в Еммаус.)

5. Святой апостол Симеон или Симон.(Был сын Клеопы и Марии и племянник Иосифу Обручнику)

6. Святой апостол Варнава. (Св. Варнава был учеником Иисуса Христа во время Его земной жизни и считался в числе 70 апостолов; имя святой апостола Варнавы было Иосия, или Иосиф, а Варнавою он был наименован святыми апостолами за горячую его любовь ко Христу и щедрые пожертвования в пользу первого христианского общества. Родом Кипрянин, у него была своя земля, продав ее, он принес деньги и положил к ногам апостолов (Деян. 4:34-37). Чрез посредство Варнавы прежний гонитель христиан Савл, а затем избранный сосуд благодати Божьей — Павел, вошел в общество учеников Иисуса Христа. Варнава с Савлом целый год трудились в проповеди о Христе в Антиохии и наставили в истинах св. веры немалое число людей, которые в первый раз стали называться христианами (Деян. 11:25—26). В 62 г. святой Варнава потерпел мученическую кончину (язычники побили его камнями). Тело св. Варнавы, согласно завещанию, погребено было апостолом Марком вместе с евангелием Матфея.)

7. Святой апостол Иосия, или Иосиф, нарицаемый Варсава-Иуст. (Этот апостол был сын праведного Иосифа Обручника, брат Иакова, Иуды и Симона (Мф. 13:55). Иосия, как и другие его братья, сначала не веровал в мессианское достоинство Иисуса Христа (Ин. 7:5), но затем, по вознесении Господнем, они уверовали и единодушно пребывали в молитве и молении со св. апостолами и Пресв. Богородицею (Деян. 1:14). Пред праздником Пятидесятницы ап. Петр в собрании учеников и братии Христа (которых было около 120), предложил на место Иуды предателя избрать одного из тех, которые находились с апостолами во все время, когда пребывал и обращался с ними Господь, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в какой Он вознесся и был свидетелем воскресения Его. Таким условиям удовлетворял Иосия, как сын Праведного Иосифа, в доме коего родился и жил Иисус Христос. И поставили, повествует св. Лука, двоих: Иосифа, нарицаемого Варсавою, который прозван был Иустом, и Матфия. Иуст означает «праведный» и этим свидетельствуется о высокоправедной жизни Иосифа (или Иосии) и его преимущественном праве на избрание в число «12 Апостолов». И помолились (апостолы) и сказали: «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из сих одного, которого Ты избрал принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили о них жребий и выпал жребий Матфию, и он был сопричислен к 11 апостолам (Деян. I, 15-26).)

8. Святой апостол Иуда. (Иуда, брат Иакова Праведного, был сын Иосифа Обручника и не принадлежал к числу 12 апостолов (как некоторые думают) и сего Иуду не следует смешивать с апостолом Иудою (иначе Леввей, Фаддей), бывшим в числе 12 апостолов. Сему святому апостолу Иуде принадлежит Соборное послание. Послание св. Иуды от начала до конца представляет одну непрерывную и грозную речь, направленную против лжеучителей.)

9. Святой апостол Анания. (Св. Анания крестил Савла — апостола Павла. О нем достоверно известно только то, что сообщается в апостольских Деяниях: «В Дамаске был один ученик именем Анания; и Господь в видении сказал ему: Анания! Он сказал: я, Господи». Господь же сказал ему: «встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла; он теперь молится». И (Савл) видел в видении мужа, именем, Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел…Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него руки, сказал: «брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился св. Духа, и тотчас как бы чешуя отпала от глаз Савла и вдруг он прозрел и крестился» (Деян. 9:10—18). )

10. Святой апостол Стефан, архидиакон и первомученик. (Именуется «первомучеником», т.к. первый пострадал за Христа, был побит камнями. Трагическая кончина праведника, молившегося за своих убийц, произвела на многих сильное впечатление и особенно, на юношу Савла, который впоследствии вспоминал с сожалением и горьким для своей совести упреком за сочувствие убийцам св. Стефана. В речи своей к иудейскому народу в Иерусалиме (в 62 г.) ап. Павел, повествуя о чудесном своем обращении ко Христу, вспоминал, как о тяжком грехе, исповеданном им Самому Господу, явившемуся ему пред Дамаском, — об участии «в побиении Стефана».)

11. Святой апостол Филипп.

12. Святой апостол Никанор диакон.

13. Святой апостол Прохор диакон.

14. Святой апостол Тимон.

15. Святой апостол Пармен.

16. Святой апостол Тимофей. (Он был ближайший, любимый ученик, неразлучный спутник и ревностнейший сотрудник апостола Павла. Св. Тимофей был родом из Ликаонскаго города Листры в Малой Азии; отец его был Еллин (язычник), а мать иудеянка (Деян. 16:1-2). Апостол Павел еще во время своего первого путешествия с Варнавой обратил свое внимание на юного Тимофея (Деян. 14:6-7,21) и во второе посещение свое Листры, апостол языков, по свидетельству тамошних христиан об особенно усердном изучении слова Божия и высокой нравственности Тимофея, взял его с собой, а затем, чтобы не встретить препятствий в деле проповеди среди иудеев, обрезал его (Деян. 16:3). И с этого времени Тимофей сделался постоянным сотрудником апостола Павла, разделяя с ним не только апостольские труды, но и страдания. В своих посланиях апостол Павел называл св. Тимофея своим сыном (духовным) (1 Кор. 4:17))

17. Святой апостол Тит. (Св. Тит один из близких и любимых учеников ап. Павла.)

18. Святой апостол Филимон.

19. Святой апостол Онисим.

20. Святой апостол Епафрас.

21. Святой апостол Архипп.

22. Святой апостол Сила. (Промысл Божий сделал св. Силу спутником ап. Павла во втором его путешествии вместо Варнавы, не пожелавшего без своего племянника, Марка-Иоанна сопутствовать Апостолу языков (Деян. 15:34). Некоторые полагают, что Сила был первоначально учеником Иоанна Крестителя и был одним из двух, которых св. Предтеча посылал к Иисусу Христу с вопросами: «Ты ли еси Грядый, или иного чаем» (Мф. 11:3). По смерти св. Иоанна Крестителя, Сила сделался постоянным последователем Иисуса Христа и был им избран в число 70 Апостолов. Ап. Павел, избрав вместо св. Варнавы, Силу, предпринял второе путешествие, отправился из Антиохии, куда из Иерусалима прибыл Сила, и проходили вместе Сирию и Киликию (Деян. 15:41). Дошли они до Дервии и Листры, где ап. Павел взял в спутники юного Тимофея(Деян. 16:1–3).)

23. Святой апостол Силуан.

24. Святой апостол Крискент.

25. Святой апостол Крисп. (Св. апостол Крисп, до своего обращения в Христову церковь был начальником иудейской синагоги в Коринфе. О нем упоминается в Апостольских Деяниях (гл. 18:8). Во время второго путешествия ап. Павел, оставив Афины, пришел в Киринф (Деян. 17:1); временно приютившись в помещении Акилы и Прискилы и с ними трудился приготовлением палаток, он во всякую субботу говорил в синагоге, убеждая иудеев и эллинов (эллинистов) в том, что Иисус — Христос, но так как слушатели противились и злословили св. Павла, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: кровь ваша на главах ваших; я чист: отныне иду с проповедью к язычникам (Деян. 18:4:6). Грозная речь св. Павла видно сильно подействала на некоторых слушателей, прежде противившихся апостольской проповеди, и Крисп, начальник синагоги, уверовал в Господа, со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая (евангельское благовестие), уверовали и крестились (Деян. 18:8). Сам св. апостол Павел крестил Криспа (1 Кор. 1:14).)

26. Святой апостол Епенет.

27. Святой апостол Андроник.

28. Святой апостол Стахий.

29. Святой апостол Амплий.

30. Святой апостол Урван.

31. Святой апостол Наркисс.

32. Святой апостол Апеллий.

33. Святой апостол Аристовул.

34. Святой апостол Иродион.

35. Святой апостол Агав. (Св. апостол Агав называется пророком. О св. Агаве два раза упоминается в апостольских Деяниях (11:28; 21:10). «В те дни (между 40—43 г., когда Варнава отыскал Савла-Павла в Тарсе и привел его в Антиохию), пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. И один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет голод, который и был при Кесаре Клавдии (в 44 г.). «Вышедши (из Птолемаиды) мы, (т. е. апостол Павел, евангелист Лука и др.), пришли в Kecapию и несколько дней пребывали в доме благовестника Филиппа, одного из 7 диаконов; в это время из иудей пришел некто пророк, по имени Агав и вошед к нам, взял пояс Павлов, и связав себе руки и ноги, сказал: так говорить Дух Святый; мужа, чей этот пояс так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников» (что и исполнилось см. Деян. 21:33).)

36. Святой апостол Руф.

37. Святой апостол Флегонт.

38. Святой апостол Асигкрит.

39. Святой апостол Ерм.

40. Святой апостол Патров.

41. Святой апостол Ермий.

42. Святой апостол Лин.

43. Святой апостол Гаий.

44. Святой апостол Филолог.

45. Святой апостол Лукий.

46. Святой апостол Иасон.

47. Святой апостол Сосипатр.

48. Святой апостол Олимп.

49. Святой апостол Тертий.

50. Святой апостол Ераст.

51. Святой апостол Куарт.

52. Святой апостол Евод.

53. Святой апостол Онисифор.

54. Святой апостол Климент.

55. Святой апостол Сосфен.

56. Святой апостол Аполлос. (Имя Аполлоса несколько раз упоминается в посланиях апостола Павла (I Kop. 1:12; 3:4-7; 21-23; 16:12; Тим. 3:1-2); в Апостольских Деяниях (главы 18 и 19). Из Апостольских Деяний видно, что Аполлос был иудей родом из Александрии и получил воспитание в знаменитых философско-религиозных школах и как обладавший редким даром слова (замечательный оратор), появившись в Ефесе, приводил слушателей синагоги в восторг своими проповедями. Особенностью учения его было то, что он под влиянием Александрийских ученых, считал обычный взгляд на ветхозаветную иудейскую религию слишком грубым, старался примирить её с философией и поэтому давал библейским сказаниям символический смысл. Вместе с тем Аполлос, по-видимому, имел некоторые сведения о христианском учении, из которого он также заимствовал некоторые части. Вообще Аполлос был человек чрезвычайно образованный, глубокий знаток Священного Писания и высоко даровитый оратор. Во время отсутствия апостола Павла, он в Ефесе, познакомился с Акилой и Прискиллой и, ближе ознакомившись чрез них с христианством, принял и крещение во имя Господа Иисуса и благодать Св. Духа.)

57. Святой апостол Тихик.

58. Святой апостол Епафродит.

59. Святой апостол Карп.

60. Святой апостол Иоанн Марк.

61. Святой апостол Зина.

62. Святой апостол Аристарх.

63. Святой апостол Пуд.

64. Святой апостол Трофим.

65. Святой апостол Артема.

66. Святой апостол Акила.

67. Святой апостол Фортунат.

68. Святой апостол Ахаик.

69. Святой апостол Еввул.

70. Святой апостол Нимфан.

Число 70 имеет символическое значение, связанное с Ветхим Заветом. Так книга Бытия сообщает о 70 народах, вышедших из чресел детей Ноя, а в книге Числа Моисей «собрал семьдесят мужей из старейшин народа и поставил их около скинии» (Чис.11:24).

Собор святых 70-ти апостолов был установлен Православной Церковью для того, чтобы показать равночестие каждого из семидесяти и тем самым предотвратить разногласия в почитании их. Особо Церковь почитает и восхваляет 70 апостолов за то, что они научили почитать Троицу Единосущную и Нераздельную.

Кроме празднования Собора святых апостолов, Церковь совершает память каждого из них в течение года.

Святые апостолы, молите Бога о нас!

(202)

Предпразднство – это один или несколько дней, предшествующих некоторым большим праздникам. Основным предназначением предпраздненства является подготовка верующих христиан к грядущему торжеству праздничного дня.

Предпразднство – это один или несколько дней, предшествующих некоторым большим праздникам. Основным предназначением предпраздненства является подготовка верующих христиан к грядущему торжеству праздничного дня.