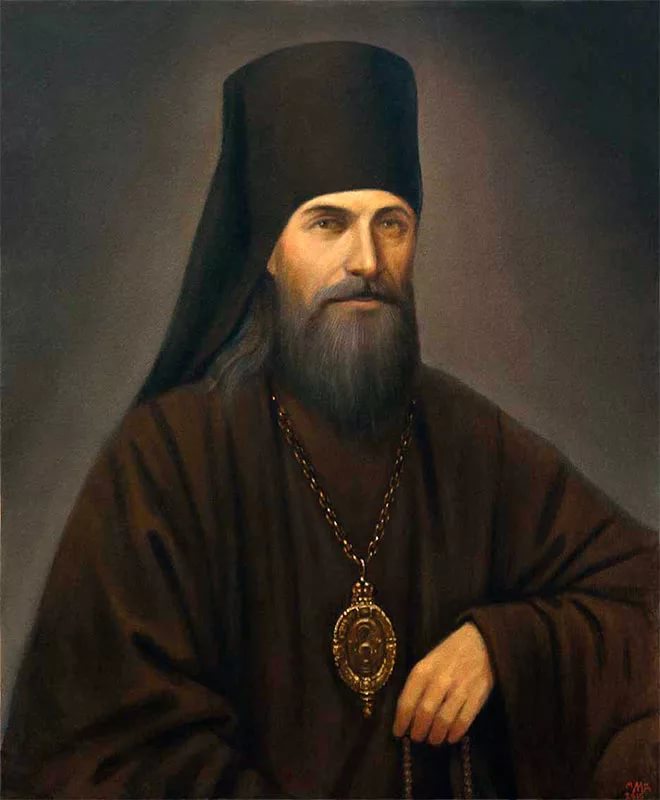

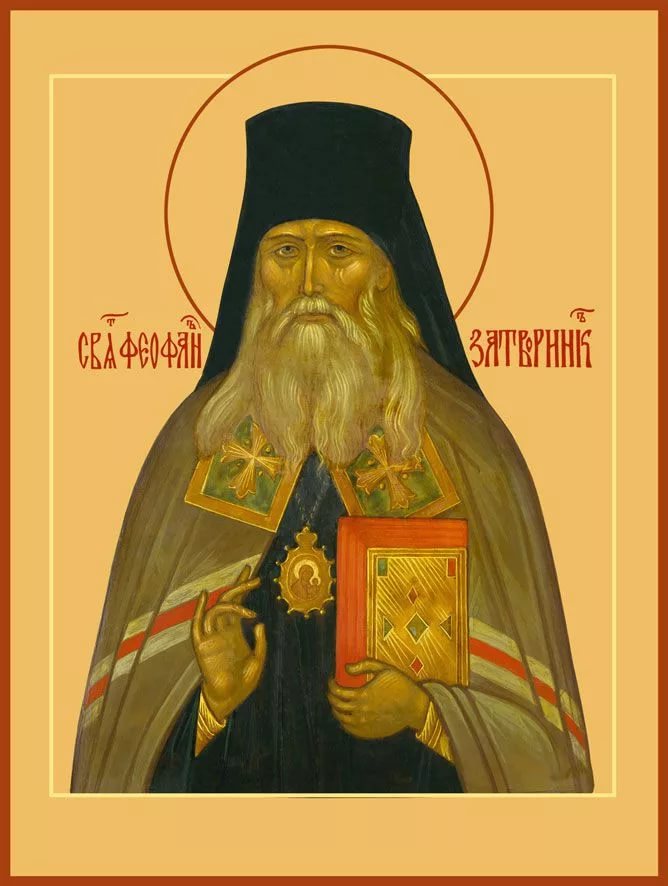

Краткое житие святителя Феофана Затворника

В миру Георгий Васильевич Говоров, родился 10 января 1815 г. в селе Чернавское Орловской губернии в семье священника. В 1837 г. окончил Орловскую Духовную Семинарию и поступил в Киевскую Духовную Академию.

В 1841 г. окончил Академию и принял монашество с именем Феофан. Затем преподавал в Санкт-Петербургской Духовной Академии (СПДА). В 1847 г. в составе Русской Духовной Миссии был направлен в Иерусалим, где посетил святые места, древние монашеские обители, беседовал со старцами Святой Горы Афон, изучал писания отцов Церкви по древним рукописям.

Здесь, на Востоке, будущий святитель основательно изучил греческий и французский языки, ознакомился с еврейским и арабским. С началом Крымской войны члены Духовной Миссии были отозваны в Россию, и в 1855 г. св. Феофан в сане архимандрита преподает в СПДА, затем становится ректором Олонецкой Духовной Семинарии. С 1856 г. архимандрит Феофан – настоятель посольской церкви в Константинополе, с 1857 г. – ректор СПДА.

В 1859 г. хиротонисан во епископа Тамбовского и Шацкого. В целях подъема народного образования епископ Феофан устраивает церковноприходские и воскресные школы, открывает женское епархиальное училище. В то же время он заботится и о повышении образования самого духовенства, С июля 1863 г. святитель пребывал на Владимирской кафедре. В 1866 г. по прошению уволен на покой в Успенскую Вышенскую пустынь Тамбовской епархии. Но не возможностью покоя влекли к себе сердце владыки тихие монастырские стены, они звали его к себе на новый духовный подвиг. Время, оставшееся от богослужения и молитвы, святитель посвящал письменным трудам. После Пасхи 1872 г. святитель уходит в затвор. В это время он пишет литературно-богословские труды: истолкование Священного Писания, перевод творений древних отцов и учителей, пишет многочисленные письма к разным лицам, обращавшимся к нему с недоуменными вопросами, с просьбой о помощи и наставлениях. Он отмечал: «Писать – это служба Церкви нужная. Лучшее употребление дара писать и говорить есть обращение его на вразумление грешников».

Святитель оказал глубокое влияние на духовное возрождение общества. Его учение во многом родственно учению старца Паисия Величковского, особенно в раскрытии тем о старчестве, умном делании и молитве. Наиболее значительные труды его – «Письма о христианской жизни», «Добротолюбие» (перевод), «Толкование апостольский посланий», «Начертание христианского нравоучения».

Святитель мирно почил 6 января 1894 г., в праздник Крещения Господня. При облачении на лице его просияла блаженная улыбка. Погребен в Казанском соборе Вышенской пустыни.

Канонизирован в 1988 г. как подвижник веры и благочестия, оказавший глубокое влияние на духовное возрождение общества своими многочисленными творениями, которые могут рассматриваться чадами Церкви как практическое пособие в деле христианского спасения.

Полное житие святителя Феофана Затворника

Детство

Великий учитель Русской Церкви святитель Феофан Затворник, в мире Георгий Васильевич Говоров, родился 10 января 1815 года в селе Чернава Елецкого уезда Орловской губернии.

Его отец, Василий Тимофеевич Говоров, был священником и отличался истинным благочестием. Как выдающийся среди духовенства, он был назначен на ответственную должность благочинного и нес ее в течение 30 лет, заслужив одобрение начальства, а также любовь и уважение подчиненных. Отец Василий был человеком прямого и открытого характера, добросердечный и гостеприимный.

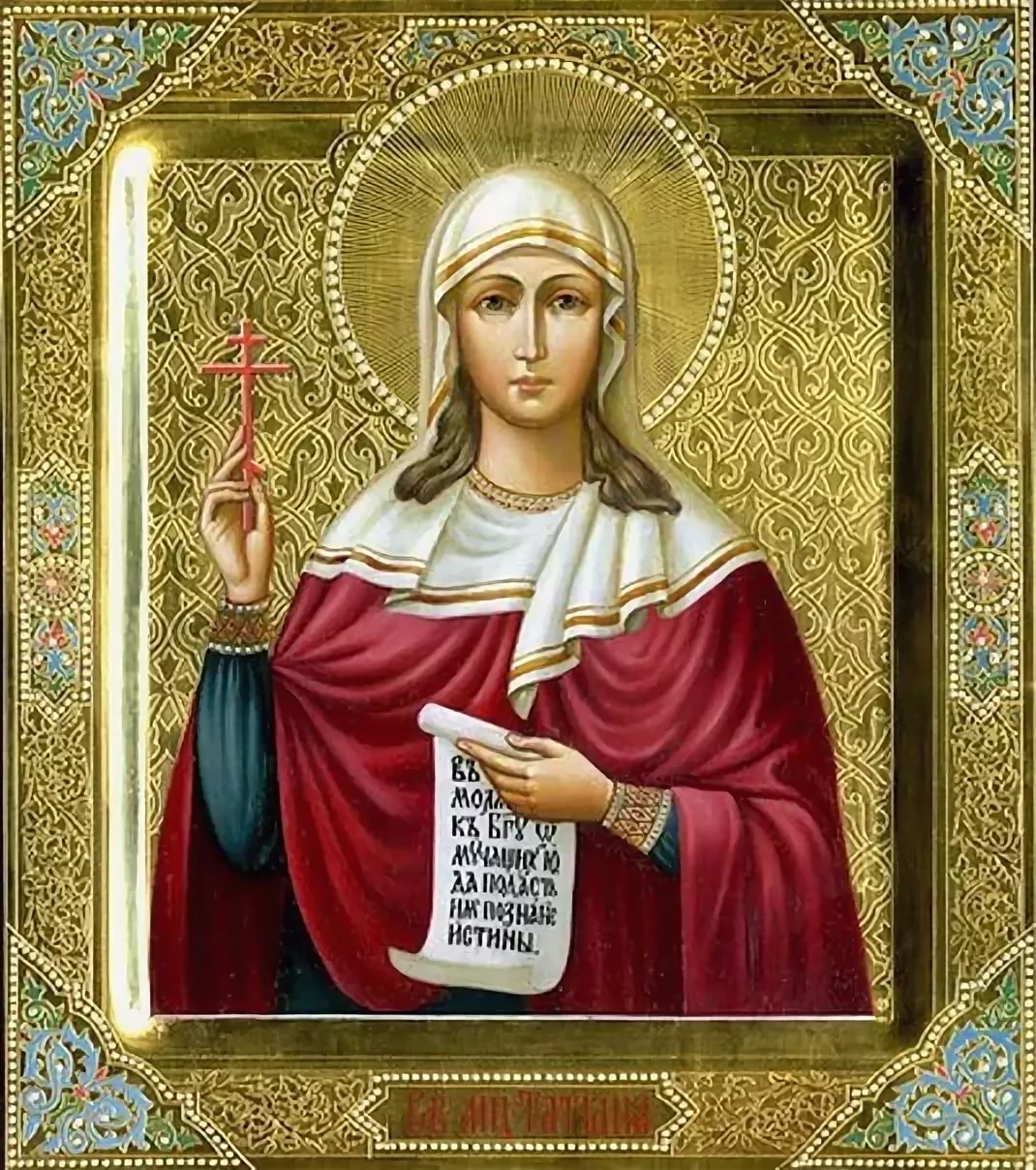

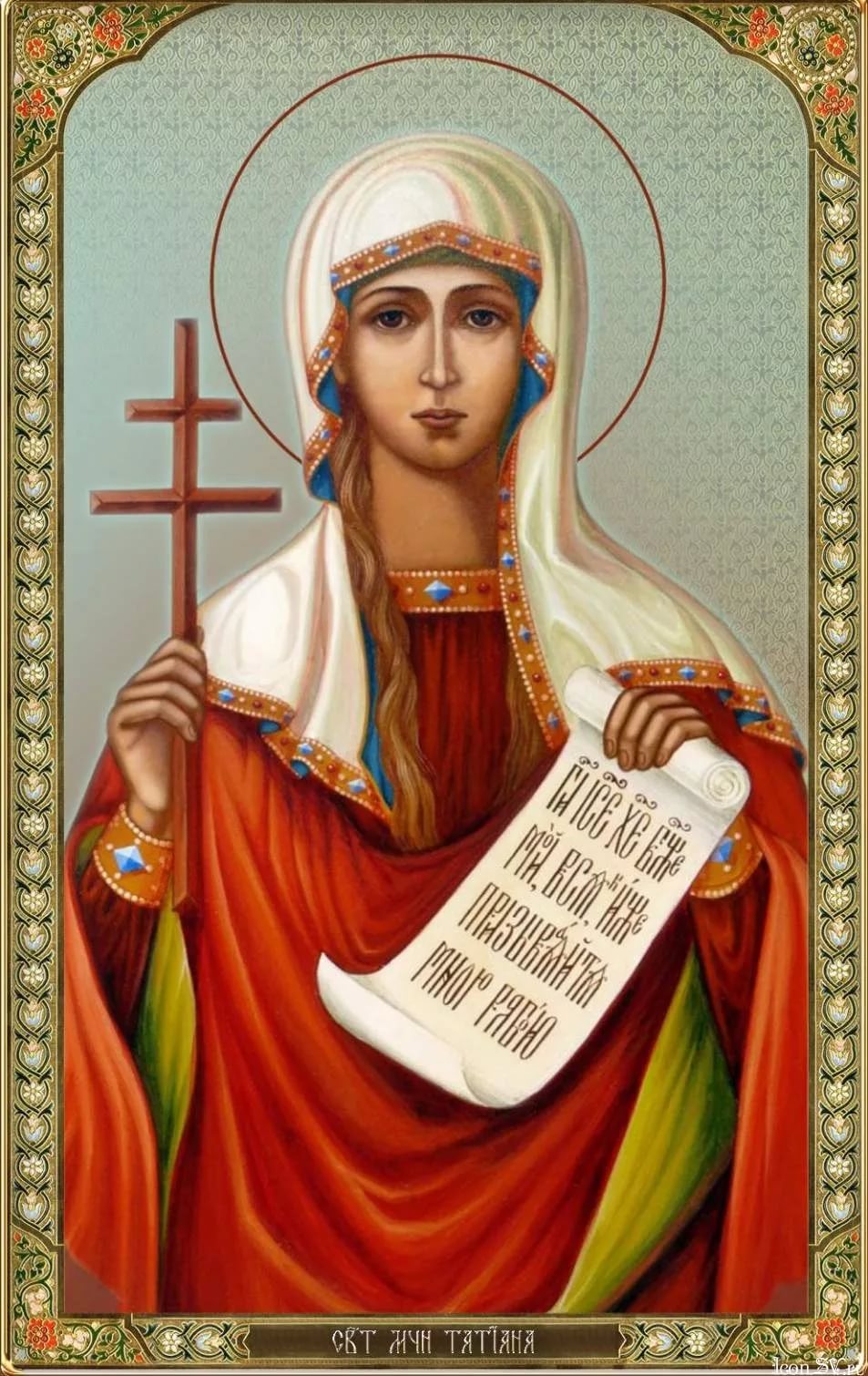

Мать, Татьяна Ивановна, происходила из семьи священника. Она была женщина глубоко религиозная и в высшей степени скромная. Имела тихий, кроткий нрав. Отличительною чертою ее характера была мягкость и доброта сердца, особенно ярко выражавшиеся в ее сострадательности и всегдашней готовности прийти на помощь всякому нуждающемуся. От нее Георгий унаследовал, по свидетельству ближайших родственников, нежное, любящее сердце и некоторые характерные черты личности: кротость, скромность и впечатлительность, а также черты внешнего облика. Счастливая пора детства святителя напоминает подобный же период в жизни вселенских учителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, когда древние матери-христианки в добром семейном воспитании полагали начало будущей славы своих детей.

От отца же святитель Феофан унаследовал сильный и глубокий ум. Отец-священник часто брал с собою сына в храм Божий, где он становился на клиросе или прислуживал в алтаре. При этом развивался в отроке дух церковности.

Так под мудрым руководством отца и нежной, любовной попечительностью матери при благочестивой настроенности всего семейства протекали первые годы детства: у родителей кроме Георгия было еще три дочери и три сына.

Учеба в училище и семинарии

Надо сказать, что первоначальное образование отрок Георгий получил в родительском доме: на седьмом году его начали учить грамоте. Отец Василий руководил обучением и прослушивал заданные уроки, а учила детей мать. «Еще в детстве Георгий обнаруживал ум весьма светлый, пытливый, доискивающийся первопричины явлений, быстроту соображения, живую наблюдательность и другие качества, приводившие нередко в удивление окружающих. Еще более возвысился, дисциплинировался и укрепился ум его школьным образованием», – пишет один из биографов святителя Феофана И.Н. Корсунский.

В 1823 году Георгий поступил в Ливенское духовное училище. Отец Василий устроил сына на квартиру к одному из учителей этого училища, Ивану Васильевичу Петину, оказавшему благотворное влияние на мальчика, побуждавшему отрока исправно готовить уроки и учившему его послушанию и благонравию. Нравственный и духовный климат в училище был самый благоприятный. Способный, хорошо подготовленный отрок легко прошел курс духовного училища и через шесть лет (в 1829 году) в числе лучших учеников был переведен в Орловскую духовную семинарию.

Во главе семинарии стоял тогда архимандрит Исидор (Никольский), впоследствии известный иерарх Русской Церкви – митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский. Преподавателями были люди исключительно даровитые и усердные. Так, учителем словесности был иеромонах Платон, впоследствии митрополит Киевский и Галицкий. Философские науки преподавал профессор Остромысленский. Ему был обязан Георгий своим особым интересом к философии и психологии. Это послужило причиной того, что он остался в философском классе на повторном курсе.

В семинарии Георгий учился так же успешно, как и в училище. Именно здесь юноша впервые начал сознательно работать над собой. Уже в это время его характерной чертой была любовь к уединению. В семинарских ведомостях отмечалось, что он отличается «склонностью к уединению; назидателен в обращении с товарищами; подает собою пример трудолюбия и благонравия; кроток и молчалив».

В годы учебы в семинарии у Георгия появилось необычайное, все более возрастающее благоговение к святителю Тихону Задонскому. Вместе с родными он совершил паломничество в Задонский монастырь, где почивали мощи святителя, в то время еще не прославленного.

Георгий Говоров отлично окончил семинарию и в глубине сердца мечтал об академии, но не надеялся на подобное счастье и уже был занят мыслью о подыскании подходящего сельского прихода. Но неожиданно в 1837 году получает назначение в Киевскую духовную академию по личному распоряжению преосвященного епископа Орловского Никодима, несмотря на то что ректор семинарии архимандрит Софроний не имел в виду Георгия и был даже против, ибо ценил в учениках твердое заучивание учебника, чем Говоров не отличался.

Учеба в Киевской духовной академии

Киевская духовная академия в те годы процветала. Это было благоприятное время как по доброму нравственному направлению жизни академии, так и по обилию талантов в профессорской корпорации. Киевский митрополит Филарет (Амфитеатров), прозванный за святость жизни Филаретом Благочестивым, уделял большое внимание духовно-религиозной жизни студентов. Ректором академии был в то время архимандрит Иннокентий (Борисов) – знаменитый церковный проповедник, читавший лекции по энциклопедии богословских наук. Он приучал студентов говорить проповеди экспромтом и сам увлекал слушателей своими вдохновенными импровизациями. Каждая лекция его и проповедь были событием, пробуждавшим работу мысли и поднимавшим духовный настрой в студенческой семье.

Инспектором Киевской духовной академии с 1838 года был архимандрит Димитрий (Муретов), читавший лекции по догматическому богословию. О нем свт. Феофан сохранил самые светлые воспоминания: из всех современных ему иерархов его он считал «самым даровитым по уму, широкому образованию и лучшим по жизни». Из других преподавателей особенно выделялся протоиерей Иоанн Михайлович Скворцов, учитель метафизики и философии. Священное писание преподавал в то время молодой и даровитый бакалавр, впоследствии член Санкт-Петербургского духовно-цензурного комитета архимандрит Фотий (Ширевский). Большое влияние на юношей имел также профессор красноречия Яков Кузьмич Амфитеатров, у которого студент Говоров учился глубокой христианской убежденности, простоте слога и ясности мысли.

По свидетельству современников, святитель Феофан именно здесь, в Киевской академии, развил в себе способность и любовь к писательству. Своими письменными проповедническими трудами он снискал уважение не только у сокурсников, но и у преподавателей. «Никто лучше его не писал, – говорил его сокурсник по академии митрополит Московский Макарий (Булгаков), – только по скромности своей он не мог громко читать своего сочинения».

Сегодня день памяти Феофана Затворника епископа Вышинского. И мы с вами слышали в этот же день рядовое чтение об исцелении слепого Вартимея. Этот человек сидел при пути, прося милостыню. И вот когда Христос проходил мимо него, он стал говорить и звать: «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя!» (Мк. 10, 47)

Мы, порой осознаем это, что у нас есть проблемы, что мы страдаем страстями, не то говорим, не о том думаем, совсем не то делаем, что хочется. Но, к сожалению почему-то мы стыдимся Богу это раскрыть. Это потому что мы не можем себе признаться, что мы таковы. Все это кажется нам, как некая случайность, недоразумение, случающееся с нами. И потому Христос Спаситель нам до конца, как Спаситель, еще бывает не нужен, о чем говорят и Феофан Затворник и Игнатий Брянчанинов. Настоящая молитва рождается там, где есть осознание гибельности своей души, её крайнего положения, неспособности человека что-либо изменить самому. И от этого сознания рождается эта подлинная молитва, которую этот слепец нам явил, крича: «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя!» Потому что он понимал, что Христос, быть может, всего лишь один раз проходит мимо него, и другого шанса у него не будет. И осознавая, что у него эта единственная возможность докричаться, достучаться до небес, быть может не вполне что-то понимая, но осознавая, что перед ним Тот, Кто может исцелить его, он кричит изо всех сил.

Это и есть собственно образ настоящей молитвы, когда мы, утратив всякую надежду на себя, на свои человеческие силы, обращаемся к Богу с этим глубинным плачем, с этим воплем, чтобы Господь не прошел мимо, чтобы Он презрел на наше убожество, посетил нашу немощь, исцелил наши глубокие духовные раны, которые все мы на себе в большей или меньшей степени носим. И далее говорится в Евангелии, что он не просто был исцелен Господом. Но когда Господь остановился и позвал его, ему сказали, что Он зовет тебя, он отбросил одежды свои, не цепляясь ни к чему земному, чтобы что-то телесное не повредило ему поскорее прийти ко Господу. Так и мы должны в молитве своей все-таки совлекаться этих ветхих риз, этого нашего рубища ума, все те наши помыслы, заботы, страсти, попечения, которые так мешают нам в молитве предстать перед Богом. Предстать в этой своей наготе, в осознании своей нищеты и убожества, чтобы тогда по-настоящему в этом предстоянии перед Богом попросить наконец-то чего-то главного в своей жизни, чего-то самого существенного, что нам так не хватает, в чем мы так остро нуждаемся.

И вот, дай Бог, чтобы пример этого слепца, которого спросил Христос: что ты хочешь? Он сказал: Господи, да прозрю. И собственно он получил не только зрение телесное, но прежде всего еще до того, как он прозрел телесно, он уже узрел этот свет божественный неприступной славы, который почивал на этом, казалось бы просто человеке, а на самом деле на истинном Боге, на Сыне Божьем.

Дай Бог, чтобы и наши с вами очи просветились молитвой Феофана Затворника, которого мы сегодня празднуем. Который ради просвещения и своей души, и просвещения тысяч и тысяч людей, которые читали его творения, удалился, сложив с себя епископские обязанности, все то, к чему, к сожалению, по неразумию многие стремятся, думая, что епископство это какая-то почесть, не понимая, что это тяжкий неудобоносимый крест — крест служения Церкви.

Но он, святитель Феофан, желая послужить Церкви именно на поприще богомыслия, оставил огромные труды, около трех тысяч печатных листов. Это порядка шестидесяти тысяч страниц печатного текста было написано этим великим угодником Божьим. Переводных трудов и своих личных богомудрых размышлений над словами Священного Писания или же в тех или иных недоуменных вопросах, на которые он письменно отвечал, оставив огромный корпус своих писем и письменных ответов в самых разных нуждах и обстояниях людям, которые к нему обращались. И вот в этом затворе, в котором он провел двадцать два года, он узрел этот свет, который светит нам и поныне. И мы, почитая его, поражаемся глубине его ведения и Священного Писания и сути духовной жизни, о которой он так много говорил.

Пусть она нам будет помощником в этом и нашем богоискательстве и обретении вечного смысла своей жизни, осознания своей нищеты, наготы и убожества и дерзновенной молитве перед Богом, подобно этому слепцу: Сыне Давидов, помилуй мя!

Очень важно, когда мы с вами молимся, мы все совершаем какие-то молитвы, помнить о том, что делал этот слепец. Он не просто произносил имя Божие, но звал Христа Спасителя, он просил Его. И собственно никакая молитва не может быть без этого нашего глубинного прошения, прошения, конечно же, не хорошего образования детям, не здоровья мужу или себе какого-то. Все это внешнее прошение о сиюминутных вещах, которые порой на наше спасение никак не влияют, или более того, показывают, что мы о спасении мало мыслим, но все хотим устроить здесь на этой земле, чтобы нам жилось благополучно, беспечно, удобно и комфортно.

Но прежде всего эти прошения должны быть внутренние, прошения к Богу, которые рождаются от неудовлетворенности собой, своим внутренним состоянием души. Потому что чтобы это прошение родилось в нашем сердце, человек должен осознать, что что-то с ним происходит не так, что его жизнь как-то не так складывается духовно, что у него есть действительно настоящие внутренние проблемы, которые нуждаются в разрешении и исцелении.

(300)

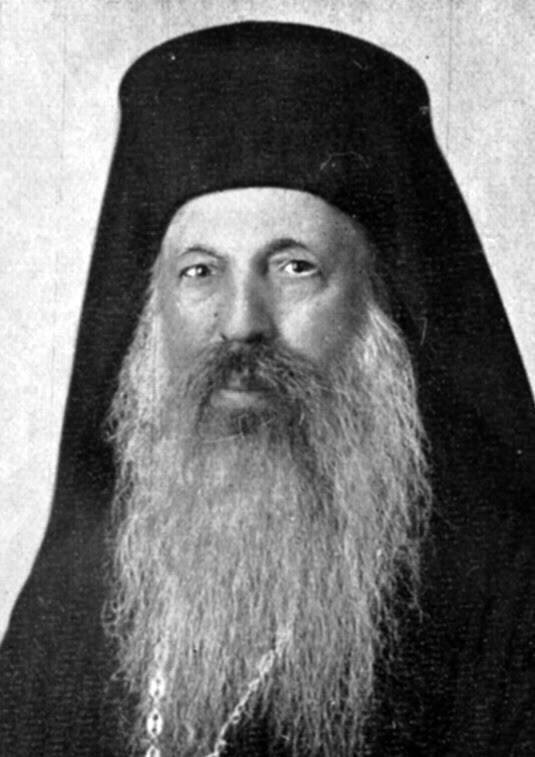

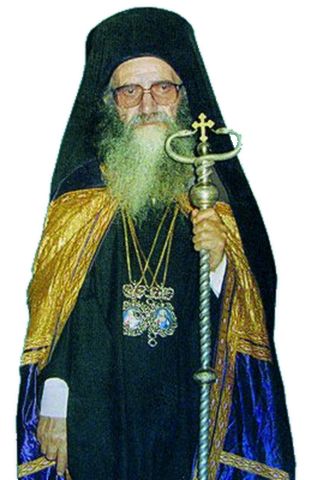

Архиепископ Хризостом (Пападопулос)

Архиепископ Хризостом (Пападопулос)

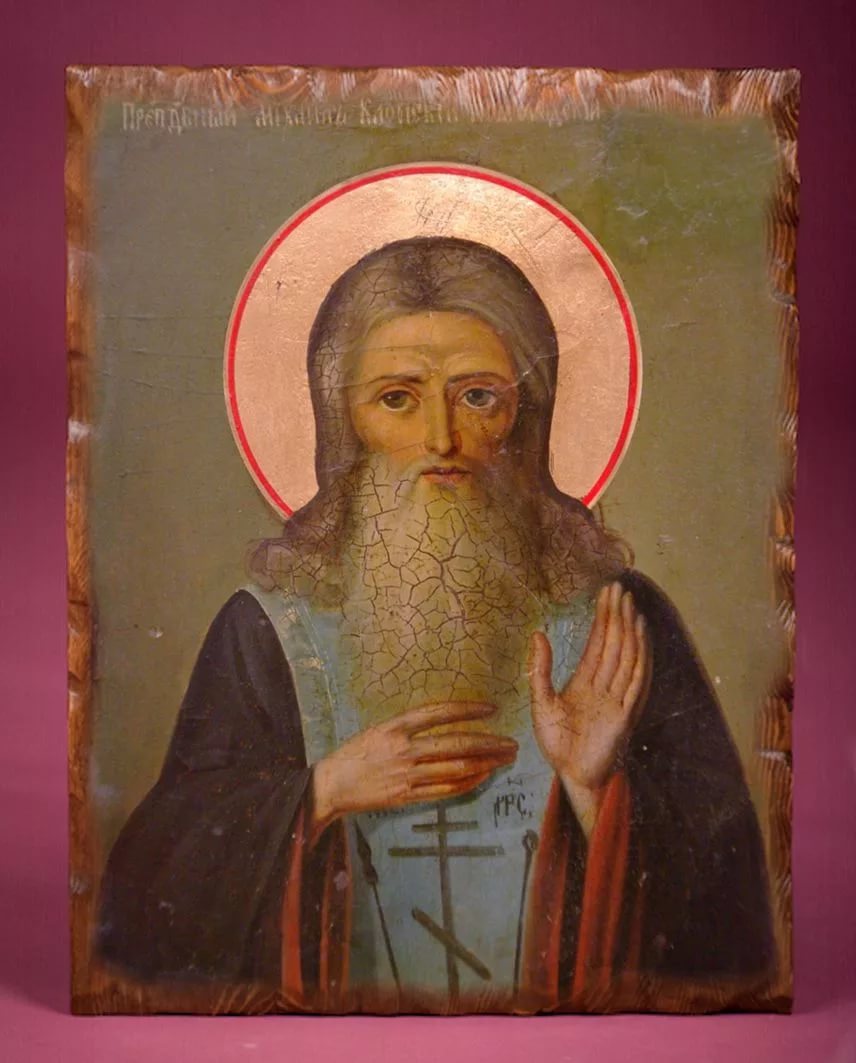

Житие преподобного Михаила Клопского, Новгородского

Житие преподобного Михаила Клопского, Новгородского