Совершается св. церковию духовное торжество в воспоминание одного события из жизни великаго Христова ап. Петра.

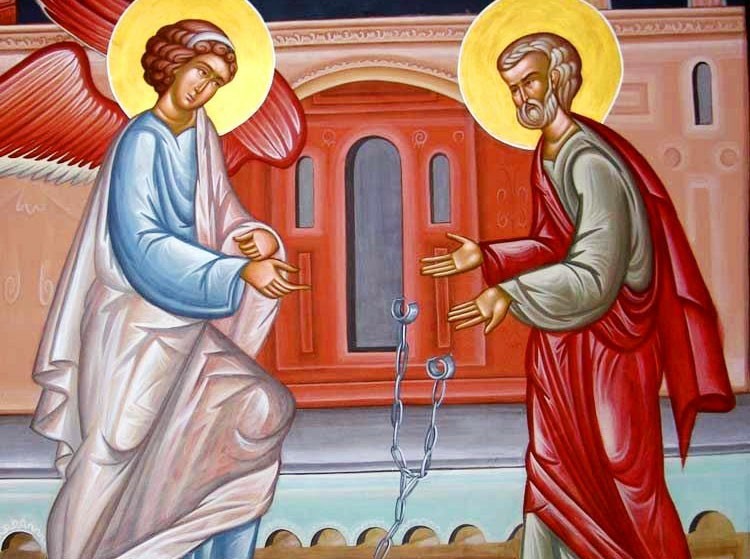

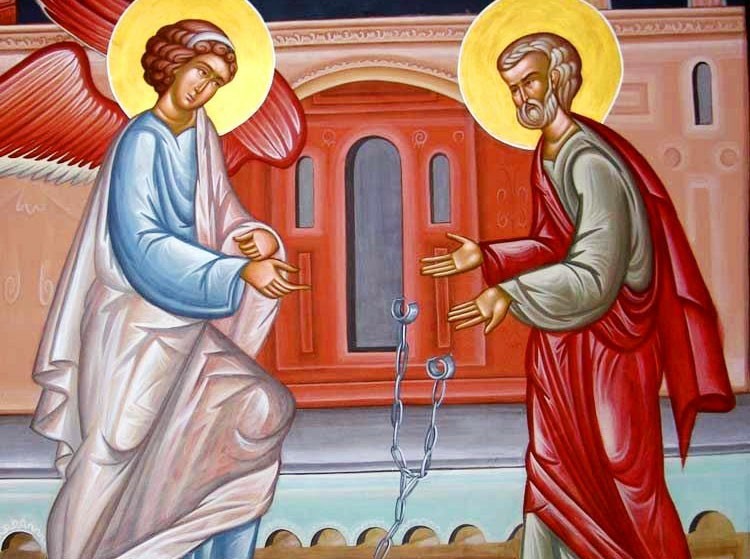

Воспоминаемое св. церковию событие случилось в первый век христианской церкви, когда заключали в темницы и казнили св. апостолов и всех христиан. Не легко было жить тогда исповедникам Христовой веры. Вот как благовествует об этом апостол Лука в книге «Деяний св. апостолов»: «апостола Петра (котораго заключили в темницу по приказанию царя Ирода, чтобы после праздника Пасхи предать смертной казни) стерегли в темнице; между тем Церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его (для предания казни), в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: встань скорее. И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: опояшься и обуйся. Он сделал так.

Потом говорит ему: надень одежду твою, и иди за мною. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Прошедши первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которыя сами собою отворились им: они вышли, и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, пришедши в себя, сказал: теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела Своего и избавил меня от руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский» (Деян. 12:5-11). Радовались иерусалимские христиане освобождению Петра. Господь избавил его до времени от рук врагов. С наступлением дня произошла большая тревога между стражами. Крепко заковали они узника, берегли зорко, а его нет. Как освободился, куда убежал он, никто не знал. Гневный царь велел казнить стражей.

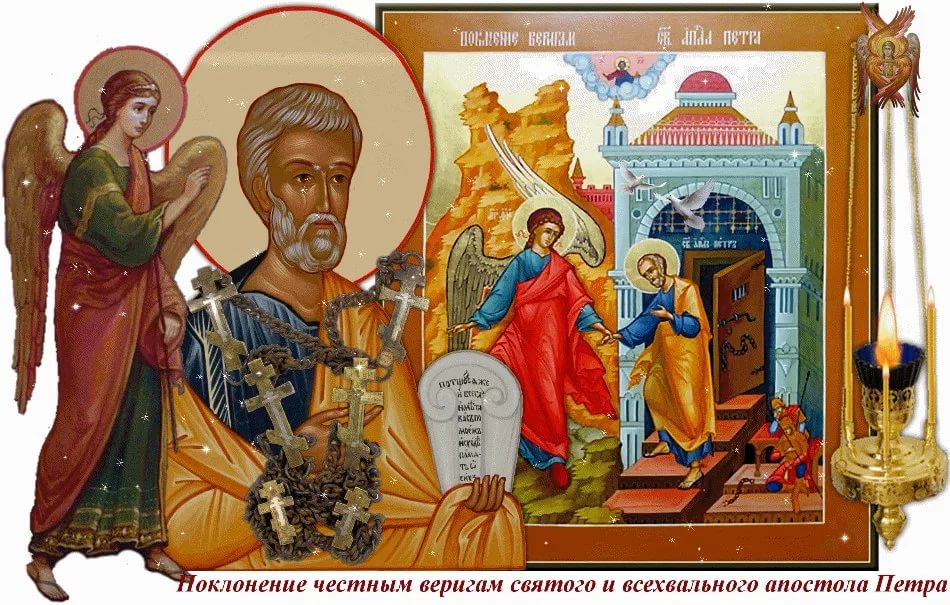

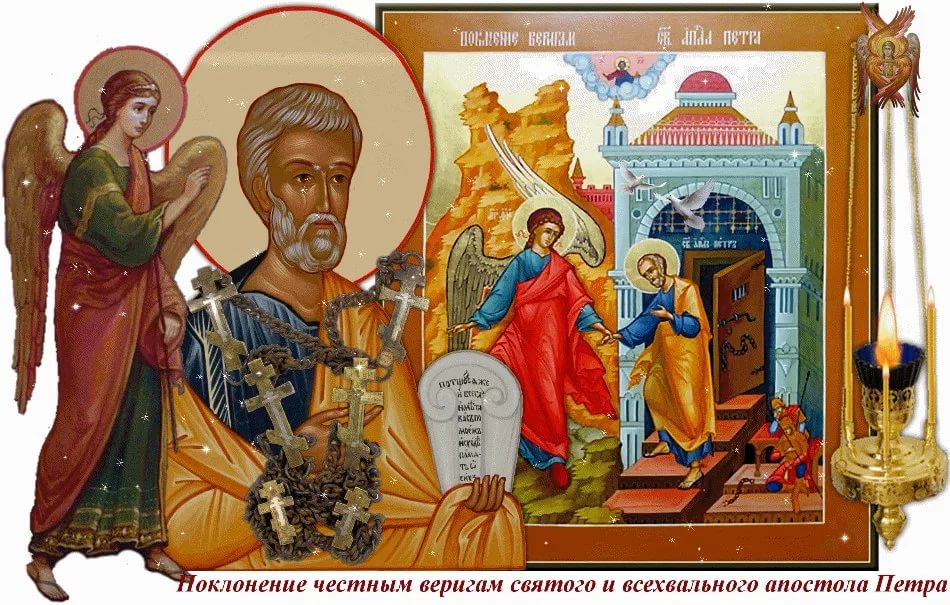

Скоро и сам царь умер. Из Рима стали присылать теперь правителей. Злобные иудеи менее уже могли гнать христиан. Забыли в городе об освобождении Петра, забыли о стражах казненных. Но не забыли христиане о Божией милости. Добыли они те железныя узы, коими скованы были руки апостола. Дороже ценных сокровищ были эти цепи для верных чад церкви. Носил их великий апостол за Господа Христа. Освятились оне от соприкосновения с телом святого апостола, а потому и цельбоносными стали. Оттого и чтили их христиане первых веков. Конечно, во времена гонений поклонение им было тайное. Нельзя было чествовать открыто и явно. Но со времен Константина Великаго вериги Петра делаются предметом благоговейнаго поклонения всех христиан, посещавших город Иерусалим. В V веке (около 437 года) иерусалимский патриарх подарил их царице Евдокии, супруге императора Феодосия II. Одну цепь царица послала в Рим в дар дочери своей, а другую оставила в Царьграде. Тут в храме св. апостола Петра и положена она была. В XII веке ее видел наш русский путешественник. Записал он и о празднике поклонения веригам, когда благоговейно лобызал их патриарх и все присутствовавшие в храме.

Св. церковь призывает православных христиан к поклонению честным веригам апостола Петра. «Достойно и праведно почтить столь великую святыню».

За Господа Христа носил их св. апостол. Потому и ценны они для христиан, что носил их апостол Петр и носил именно за Христа. Да потому и чудодейственны они стали. Не дивитесь сему. Не естественная то сила железа, а Божия, благодатная. Освятились цепи от прикосновения к телу святого апостола. Много можно указать примеров, что самыя обыденныя вещи становились чудодейственными от соприкосновения с лицами или предметами святыми. В священной книге Деяний апостольских повествуется, что и тень проходящаго ап. Петра была чудодейственна (5, 15) и что «на больных возлагали платки и опоясания с тела ап. Павла, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них» (19, 20). А в св. евангелии благовествуется, что больная женщина от прикосновения к одежде Спасителя получила исцеление (Мф. 9:20-22). Если бы мы стали разсказывать вам о чудесных явлениях, случавшихся от вещей, освященных близостию к святым, то не достало бы и времени.

Полна ими история церкви, жизнь святых и мучеников и подвижников. И в наше время, по грехам нашим сравнительно с древними временами бедное чудесами, от достоверных свидетелей можно узнать о случаях чудотворений от священных предметов. Велика еще и к нам грешным Божия милость.

Итак, ничтоже сумняся, воздадим поклонение веригам ап. Петра. Дороги оне нам, как вериги первоверховнаго апостола, и еще потому, что в них Божия благодать, Божия сила невидимо присутствует. Не усумнимся и в других случаях воздавать подобающую честь вещам освященным. Не им эта честь, а Богу, благоволившему освятить их. Един Господь, славимый во святых и чрез святых и чрез освященныя Им вещи. Нет у нас Бога, кроме Единаго истиннаго. Ему служим мы, но не оскорбляем Его, воздавая подобающую честь освященным предметам. Напротив, мы боимся оскорбить Господа неблагоговением к тому, что Сам Он благоволил соделать священным. (Сост. по «Пастыр. соб.» за 1889 г.).

Нынешний праздник напоминает нам о том, как страдал в веригах, т. е. в узах, в темничном заключении св. первоверховный апостол, страдал за св. веру.

Зачем спрашивается, страдать тем, которые столько любили Господа своего, и к которым без сомнения был близок Господь с Своими милостями? «Отчего путь угождающих Господу усеян скорбями различными?» Может ли быть, чтобы свет и тьма жили в дружбе? Нет! Свет утренний гонит тьму ночи; мрак приближающейся ночи гонит свет дневный. Точно так мир ненавидит праведных, потому что дела их, их свойства, их стремления противоположны, как свет и тьма. Для мира укор — самая жизнь праведника. Пусть праведник, по обету смирения, не говорит ни слова миру о делах его темных; пусть, по обету любви, употребляет он все, чтобы сохранить мир со всеми: быть не может, чтобы мир остался навсегда доволен праведником. Мир «возненавиде» их, «яко не суть от мира» (Иоан. XVII:14), говорит небесная Истина о любезных учениках Своих. Мир ненавидит учеников Божиих, по тому самому, что они ни почему не принадлежат, или не хотят принадлежать миру. Так, страдания неизбежны для праведника в мире, пока существует сей мир грешный. «Вси хотящии жити благочестно гоними будут / (II Тим. III:12).

Тем не менее больно сердцу терпеть неприятное. Жизнь любит жить, а не страдать. Если и все в мире страдает, если и вещественная природа испытывает землетрясения, наводнения, бури: от того не легче сердцу. «Где правда Божия, которая, без сомнения, не хочет допускать, чтобы страдала невинность?»

Этой тайны не разрешила языческая мудрость, но разрешает учение христианское и — к полному утешению сердца. «Терпи охотно, потому что страдание — плод греха нашего». В самом деле, когда вошли в мир болезни, нужды, печали? Вслед за грехом. Смерть — оброк греха. Смерти не сотворил Господь Бог; Он сотворил жизнь, Он сотворил все в лучшем порядке, чтобы все наслаждалось жизнию. Итак, правда Божия — права в путях своих. Остается праведнику быть внимательным, чтобы оправдать себя. Как же оправдает он себя? Какой праведник может признать себя неповинным пред строгою правдою Божиею? Ах! только один был такой Праведник, — это Тот, Который принял на Себя неправды всех человек, Который «изъязвлен был за грехи наши и измучен за беззакония наши» (Исаия LIИИ, 5). Иначе: все мы — грешники, начиная с Адама, пока только странствуем по земле. Иначе: праведники только на небе, но не на земле. Кто похвалится иметь чистое сердце перед Господом? (Иов. ХИѴ40;, Если бы кто и стал говорить, «яко греха не имам»: о том со всею уверенностию надлежало бы сказать: себя прельщает, истины нет в нем (1 Иоан. 1:8). И праведник падает седмижды на день (Притч. XXIV:16).

Сыны Божии, начинающие предвкушать благодатную свободу духа, откровенно признаются в немощах своих; они до гроба вздыхают об избавлении от докучливой плоти и до гроба молятся о прощении грехов (Рим. VII:15-20). Между тем в новый Иерусалим не войдет никакая скверна (Апок. XXI:27). Туда допустят только тех, которые явятся в одеждах белых чистоты и невинности (Апок. III:18), в брачном одеянии святыни (Матф. XXII:12, 13). Вот почему праведники и тогда, как, казалось бы, уже преуспели в любви к Господу, поражаются скорбями! Правда Божия здесь наказывает в них слабости и немощи, чтобы там явились они свободно к ея престолу для получения венцов. «Судими от Господа наказуемся, да не с миром осудимся» (1 Кор. XI:32), говорят они сами.

Далее, праведники, по допущению промысла Божия, страдают для того, чтобы предохранить их от привязанности к миру. Если и тогда, как мир наделяет всех нас горестями, мы все более или менее любим мир; если и тогда, как земля колет нас терниями и волчцами, мы, более или менее, льнем к земле: что было бы с нами тогда, как земля и мир не отталкивали бы нас от себя? Как пользуются благами земными, сколько делают употребления из них для своего спасения?

Бог дает тебе богатство, изобилие течет к тебе рекою. Обращаешься ли ты с благодарностью к Тому, Кто ниспосылает тебе счастие? Чувствуешь ли, как милостив Он к тебе не по делам твоим? Бедный богач! Богатство наполнило собою душу твою и — вот не стало ни времени, ни расположения для благодарных молитв, для благодарнаго служения Господу. Но если уже забывают Бога, Котораго не видят, по крайней мере, помнят ли, знают ли ближняго, котораго видят, уделяют ли охотною душею из достатков нищему, готовому умереть от голода? Нет, — и того нет. Горькаго бедняка наделяют только наставлением — трудись и не будешь беден, или провожают уверением, о котором так худо помнят сами: «Бог даст». О, Боже мой! Какой нужен гром гнева Твоего, чтобы образумить безсмысленныя сердца наши! «Како не удобь имущии богатство в царствие Божие внидут / (Матф. XIX:23). Точно то же бывает у людей со всяким земным даром, с честию, с властию, с знатностию. «Человек в чести сый не разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им». Обилие счастия разслабляет самую боголюбивую душу, обращается ей во вред, как пшенице — слишком тучная почва, как воде — непрерывный покой. Окруженный покоем внешним и праведник может по временам думать, будто свободен от опасностей душевнаго спасения, может предаться беззаботному покою и говорить в обилии своем: «не подвижуся во век» (Псал. XXIX:7); а между тем грех тогда-то свободно и войдет в душу его когда так мало думают о нем. Заботы о многом для того, кто владеет многим, если и не отвлекут праведника совершенно от единаго на потребу (Лук. X:42): по крайней мере, будут делить сердце его между миром и Богом, будут мало по малу ослаблять любовь к Тому, Кого надлежало бы любить всею душею, всем сердцем.

Премудрый Врач небесный посылает бедствия тогда, когда приспевает время им, и в той мере, в какой могут принесть пользу. Оставленные миром, униженные людьми, мы невольно начинаем чувствовать, как напрасно мы искали всего у мира и забывали Бога, не забывающаго верных Своих; невольно смиряемся — дотоле гордые и самоуверенные; невольно сокрушаемся о грехах — дотоле невидевшие и нечувствовавшие беззаконий своих; Испытал на себе сию истину тот, кто благодарно взывал пред Господом: «благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправданием Твоим. Блажен муж, иже претерпит искушение: зане искусен быв приемлет венец жизни» (Иак. I:12). «Побеждающему дам сести со Мною на престоле Моем», говорит Верный и Истинный.

Итак, братия, если сияет для нас счастие: будем мужественны, чтобы не обольститься обманчивым блеском его и не слабеть в добре от соблазнительной теплоты его, «со страхом содевая спасение свое» (Фил. II:12); будем помнить, что земля — не место покоя, а болезней и труда для вечности: не будет алкать и жаждать земного покоя, земного счастия: покой на земле нам не приличен, он вреден нам. Если же посетят нас скорби: не будем малодушествовать. Примем с покорностию, если не с радостию, наказание отца небеснаго, как знак того, что мы Ему принадлежим, как знак призывания к исправлению от грехов наших, как знак побуждения к преуспеянию в любви совершенной и чистой. Путем скорбей достиг царствия ублажаемый ныне апостол; тем же путем, при помощи молитв его, достигнем и мы того же, и будем вечно в радости и веселии славить со всеми святыми всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

День поклонения веригам апостола Петра: О каких веригах идет речь?

29 января Православная Церковь отмечает день поклонения честным веригам святого и всехвального апостола Петра. Об истории этого праздника, который впервые был утвержден еще во II веке, и о чуде обретения вериг апостола Петра, мы поговорили с Тимофеем Китнисом, историком и руководителем Паломнического центра апостола Фомы в Европе.

Эта святыня связана с двумя фрагментами из жизни апостола Петра. Один из них описан в книге «Деяния святых апостолов». Примерно в 42 году Ирод Агриппа узнал о том, что последователи Иисуса объединились в «назаретскую секту», как говорили в те времена. Ирод «убил Иакова, брата Иоаннова, мечом» (Деян. 12:2), вскоре был схвачен и заключен в темницу Петр. В книге о деяниях апостолов отдельно указано, что Петр был скован двумя цепями. Ночью же свершилось чудо. В темницу явился Ангел, пробудил апостола, и «цепи упали с рук его» (Деян. 12:7). Петр встал, оделся и ушел из темницы. Сам он не понимал, видение это или реальность. Осознание пришло только когда он оказался у дома собратьев-христиан, у дома «Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились»(Деян. 12:12). Затем из соображений безопасности Петр покинул это место.

Точно неизвестно, куда он отправился, но, согласно древнему преданию, апостол совершил путешествие в Рим. Некоторые историки сомневаются, что Петр действительно был в Риме, ведь в городе проповедовал Павел. Вероятно, Петр пришел позже Павла, когда христианская община в Риме была уже довольно многочисленна. Кроме того, свидетельство Петра о Христе пользовалось особым вниманием, потому что он вживую видел Господа, был его сотайником. Деятельность апостола Петра как главы христианской общины Рима также считается основанием для признания главенствующего авторитета Пап Римских в качестве преемников апостола.

В 64 году, в ночь на 19 июля, в Риме случился великий пожар. Император Нерон неоднократно говорил, что Рим нужно было бы сжечь и отстроить заново. Легенды и свидетельства описывают события по-разному, до сих пор неизвестно, кто поджег город: сам Нерон или его противники. Однако после этой страшной ночи, в которой погибло множество людей, власть Нерона пошатнулась. Необходимо было найти виновных, ими и стали христиане.

Стоит отметить, что гонения при Нероне не носили строго организованного характера, как, например, было при Домициане, Декии или Диоклитиане. В те времена христианство еще не отличали от иудейства и считали одной из многочисленных сект. Преследования христиан при Нероне были непродолжительны, но очень интенсивны, они даже докатились до Милана. Именно во время этих гонений были схвачены и заключены в Мамертинскую темницу апостолы Павел и Пётр.

Согласно позднейшему апокрифическому преданию, Петра предупредили о возможности быть схваченным и попросили покинуть город. Ночью он вышел из Рима, но увидел идущего навстречу Христа. Апостол спросил своего Учителя: «Куда идешь, Господи?» (Камо грядеши, Господи?). На что Христос ответил: «Раз ты оставляешь народ мой, я иду в Рим, на новое распятие». После этого Христос вознесся в небо, а Петр, устыдившись своей слабости, вернулся в Рим, где был заключен в темницу и принял мученическую смерть на кресте. Однако он просил распять его не как Христа, а вниз головой, считая себя недостойным умереть так же, как Учитель.

Раскопки подтвердили существование Мамертинской темницы на том месте, где сегодня находится Капитолийский холм. Возможно, тюрьма была там еще с III века до Рождества Христова. Интересно, что, согласно археологическим исследованиям, уже в VIII веке эта темница использовалась в качестве церкви.

Петр был похоронен на кладбище на Ватиканском холме, которое находилось за городскими стенами и было предназначено для не именитых узников. Уже с I века могилы мучеников стали особым образом почитать, а сегодня на этом месте расположен ватиканский Собор святого Петра. Скорее всего, апостол был похоронен в тех цепях, которыми был скован в Мамертинской темнице.

Так о каких же веригах идет речь – о тех, от которых Петра освободил Ангел, или о тех, которые надели на апостола стражники Нерона? Если вести речь о цепях, описанных в «Деяниях святых апостолов», то также возникает два варианта развития событий. Либо цепи целиком спали с его рук, и, пораженные чудом сокамерники, сохранили эти вериги и позже передали христианам. Либо же, цепи отпали от стены, и апостол остался в своеобразных «наручниках», которые снял уже в доме у Марии. То же, что христиане сохранили вериги, вполне естественно: апостол Петр почитался уже в раннехристианских общинах. Считалось, что даже его тень исцеляла – настолько сильна была Благодать Святого Духа, исходившая от апостолов. После смерти Петра вериги также пользовались почитанием, к ним приходили получить излечение люди с тяжелейшими недугами. Уже во II веке Папа священномученик Александр установил праздник апостола Петра. В этот день было принято приходить на могилу апостола в Риме и молиться.

История обретения честных вериг апостола Петра и воссоединения той части, что была описана в «Деяниях святых апостолов» и той, о которой известной из апокрифа, связано с именем императрицы Евдокии, которая была канонизирована Православной Церковью в лике благоверных.

Она стала женой императора Феодосия II практически случайно. Отец Евдокии, афинский философ Леонтий, перед смертью завещал все свое имущество старшим братьям девушки. Чтобы отсудить свою часть, Евдокия отправилась в Константинополь, где ее и заметила старшая сестра Феодосия II Пульхерия (также канонизирована в лике благоверных), подыскивающая жену для брата.

Двадцать лет Евдокия правила вместе с мужем, пока не стала жертвой недоразумения. Некий крестьянин принес в дар императору яблоко невероятного размера. Феодосий II отправил это яблоко жене, а та – другу детства императора, Павлину, который переадресовал плод обратно Феодосию. Евдокия, вскоре вызванная мужем, сказала, что съела яблоко. Разгневанный император начал преследование, Павлин был казнен, а императрица выслана в Иерусалим по подозрению в измене.

Первое время она жила в окружении своих слуг и двора, но вскоре была лишена всего этого. Евдокии удалось сохранить свои средства, на которые она начала строить многочисленные храмы и монастыри. Считается, что именно Евдокия примерно в 437-439 году выкупила вериги апостола Петра, те самые, которые были описаны в «Деяниях святых апостолов». Часть цепей она отправила в Константинополь, часть – Папе Льву I, а часть – дочери Евдоксии, которая была супругой императора Западной Римской империи Валентиниана III. Именно Евдоксия возвела в Риме храм Святого Петра: полученные из Иерусалима вериги были объединены с теми, которыми апостол Петр был скован в Мамертинской тюрьме. Там честные вериги пребывают до сих пор. Части же, посланные в Константинополь и Папе Льву I были позже разосланы во многие храмы по всему миру.

На заставке базилика Сан-Пьетро-ин-Винколи, где находятся вериги апостола Петра.

(720)

Преподобный Сергий дал заповедь: «прежде чем идти к нему, помолиться об упокоении его родителей над их гробом». Все предпринимающие путешествие для богомолья в Троицкую Лавру поставляют долгом — вследствие завещания Преподобного — предварительно посетить Хотьковский Покровский монастырь и поклониться гробницам его родителей. (Рака с мощами преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии Радонежских и Хотьковских чудотворцев в данный момент находится в Никольском соборе Покровского Хотькова монастыря).

Преподобный Сергий дал заповедь: «прежде чем идти к нему, помолиться об упокоении его родителей над их гробом». Все предпринимающие путешествие для богомолья в Троицкую Лавру поставляют долгом — вследствие завещания Преподобного — предварительно посетить Хотьковский Покровский монастырь и поклониться гробницам его родителей. (Рака с мощами преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии Радонежских и Хотьковских чудотворцев в данный момент находится в Никольском соборе Покровского Хотькова монастыря).