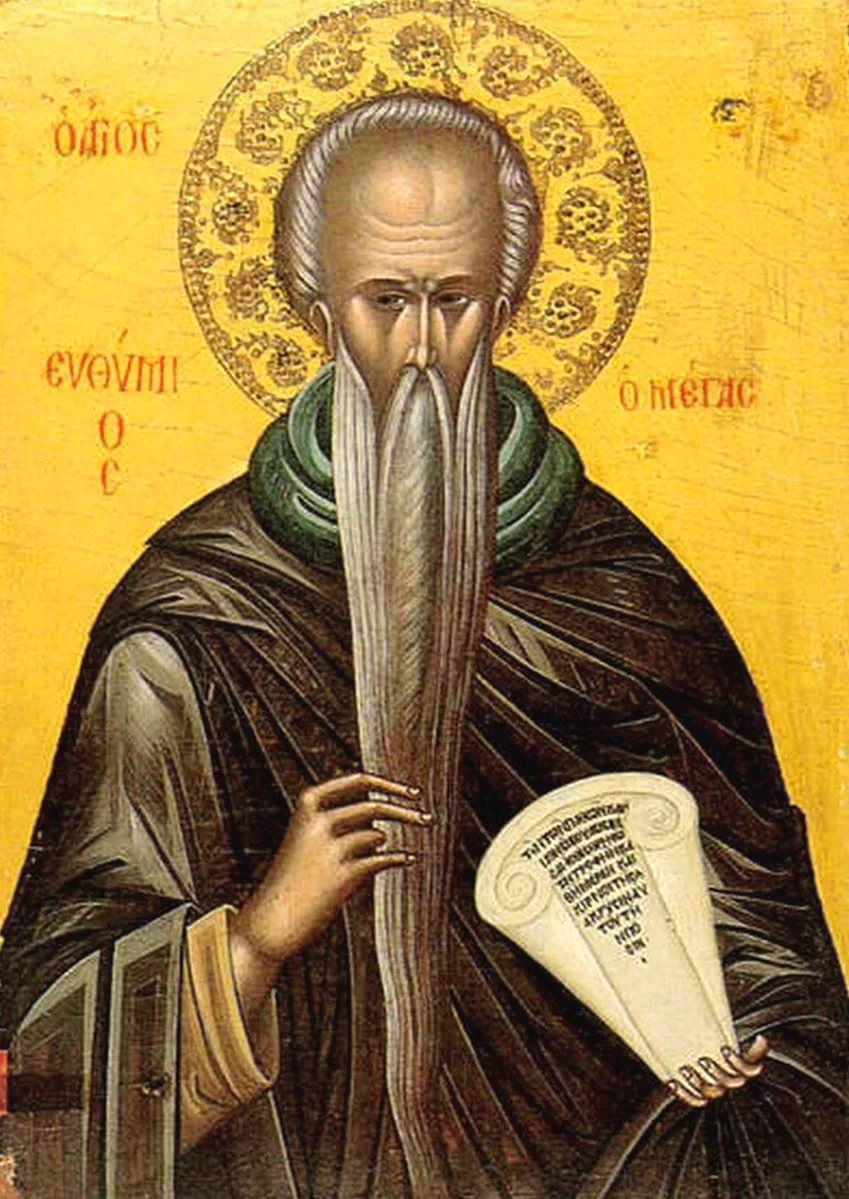

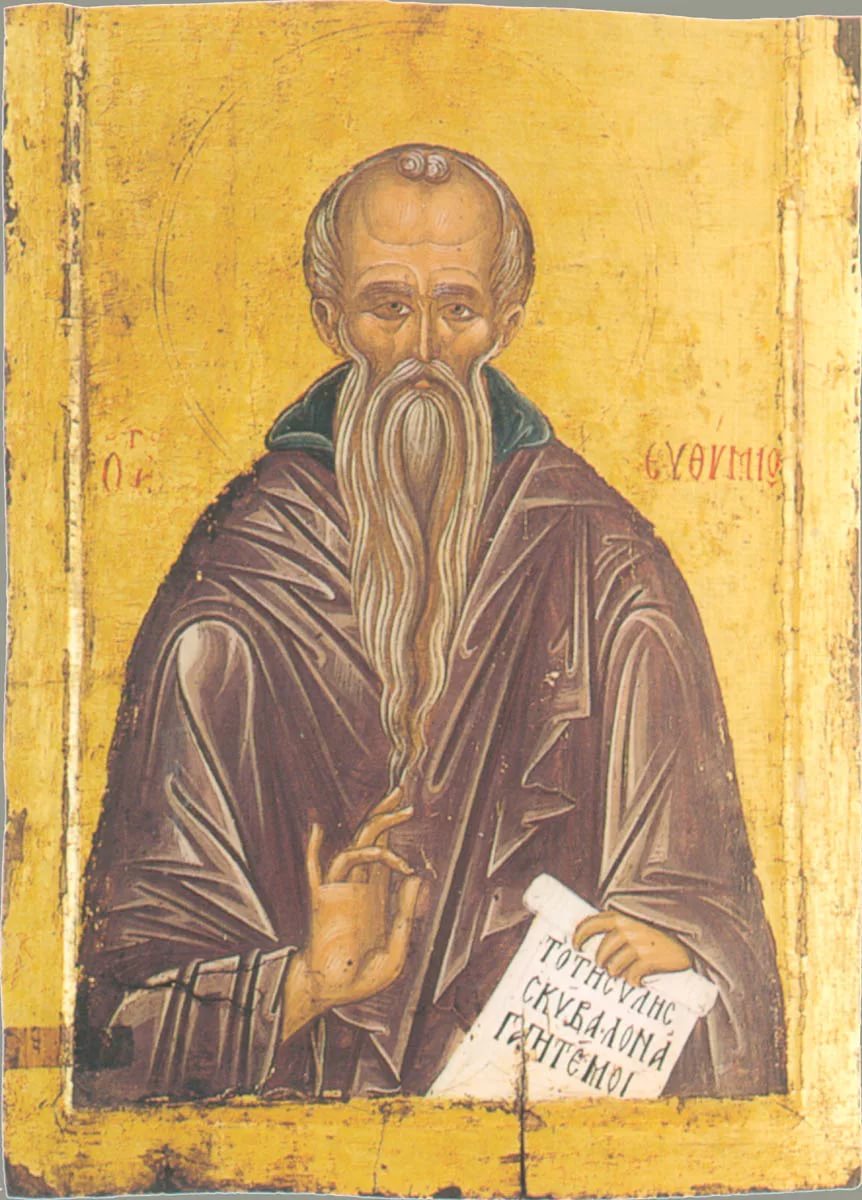

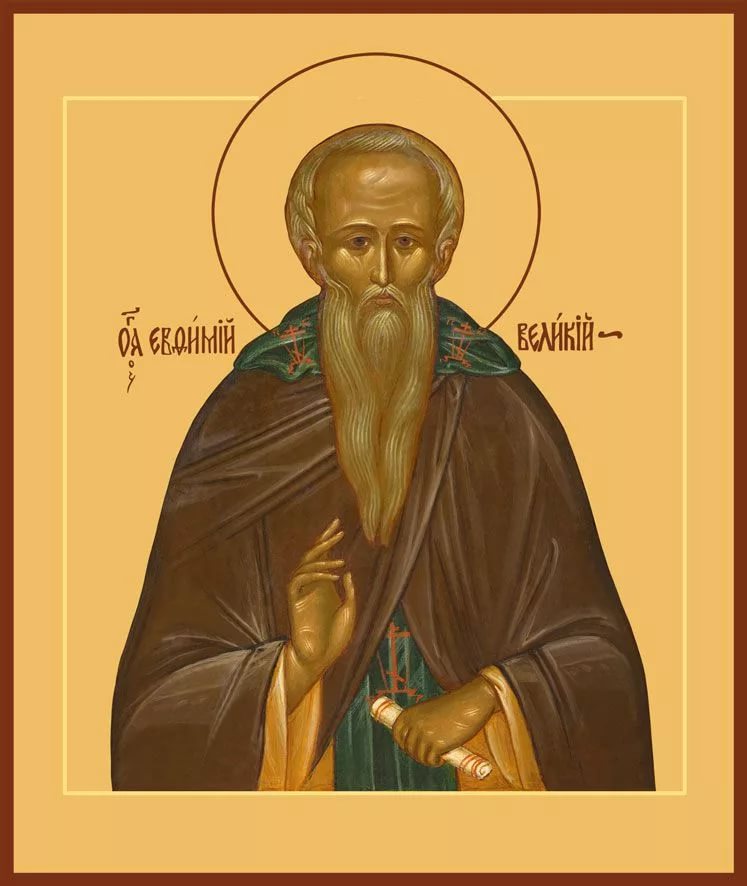

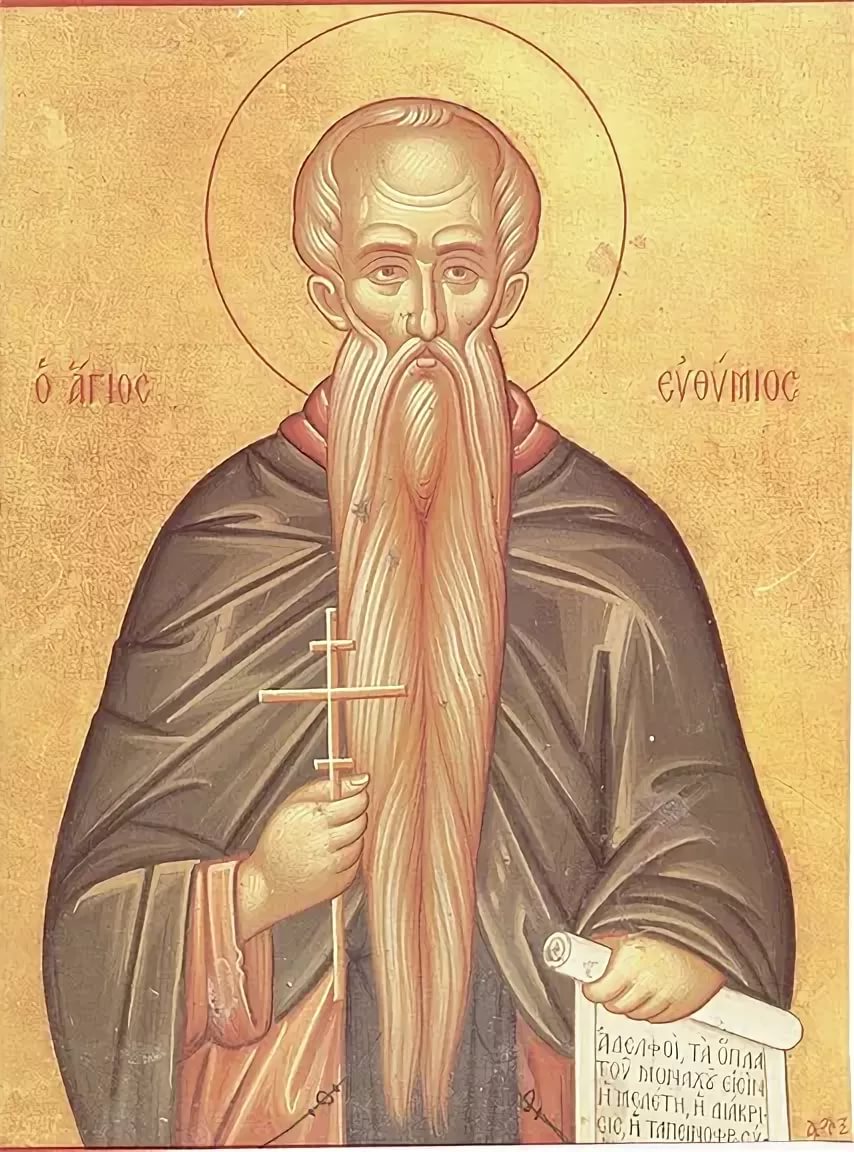

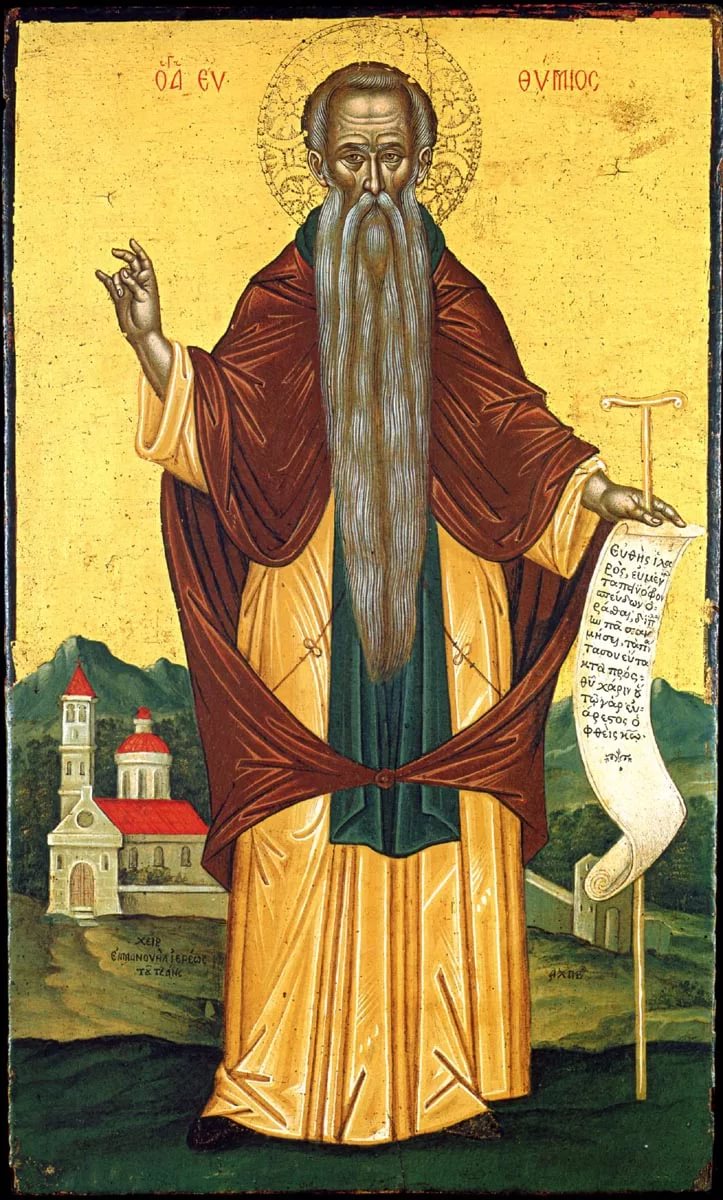

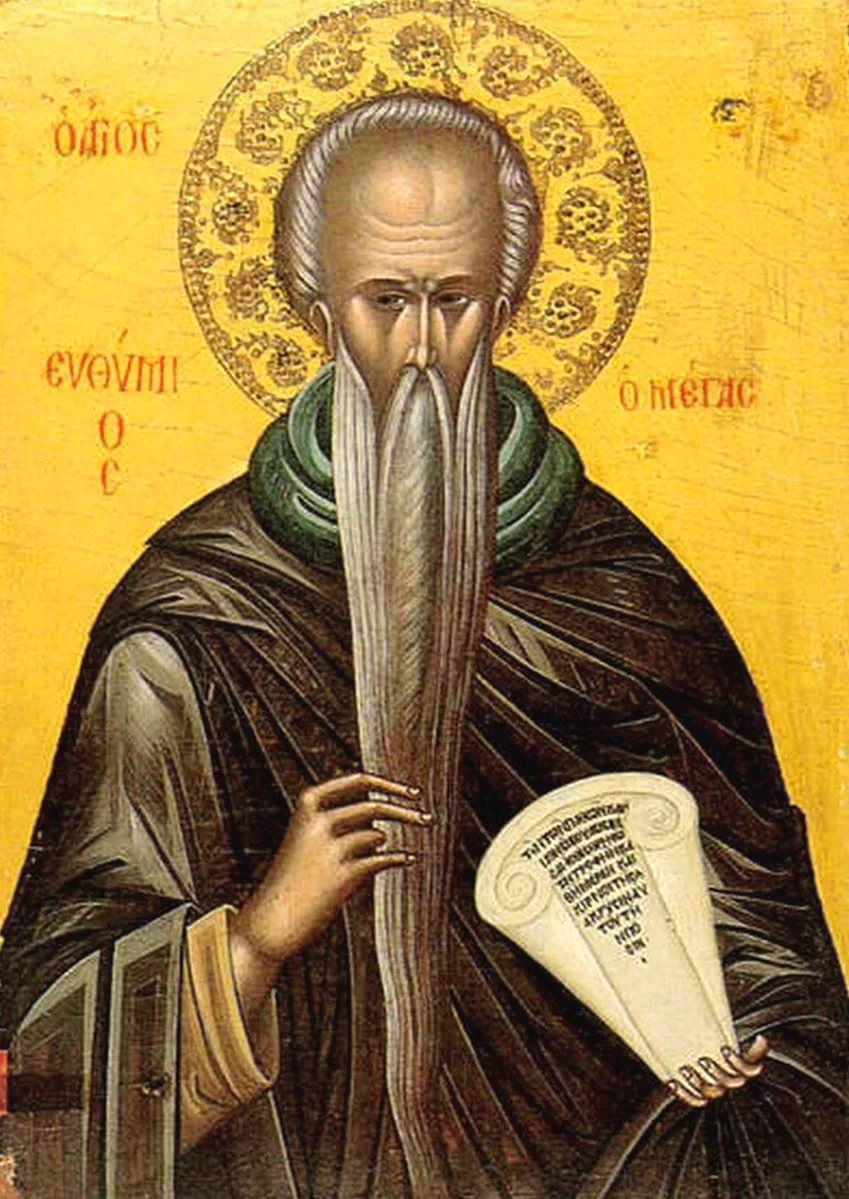

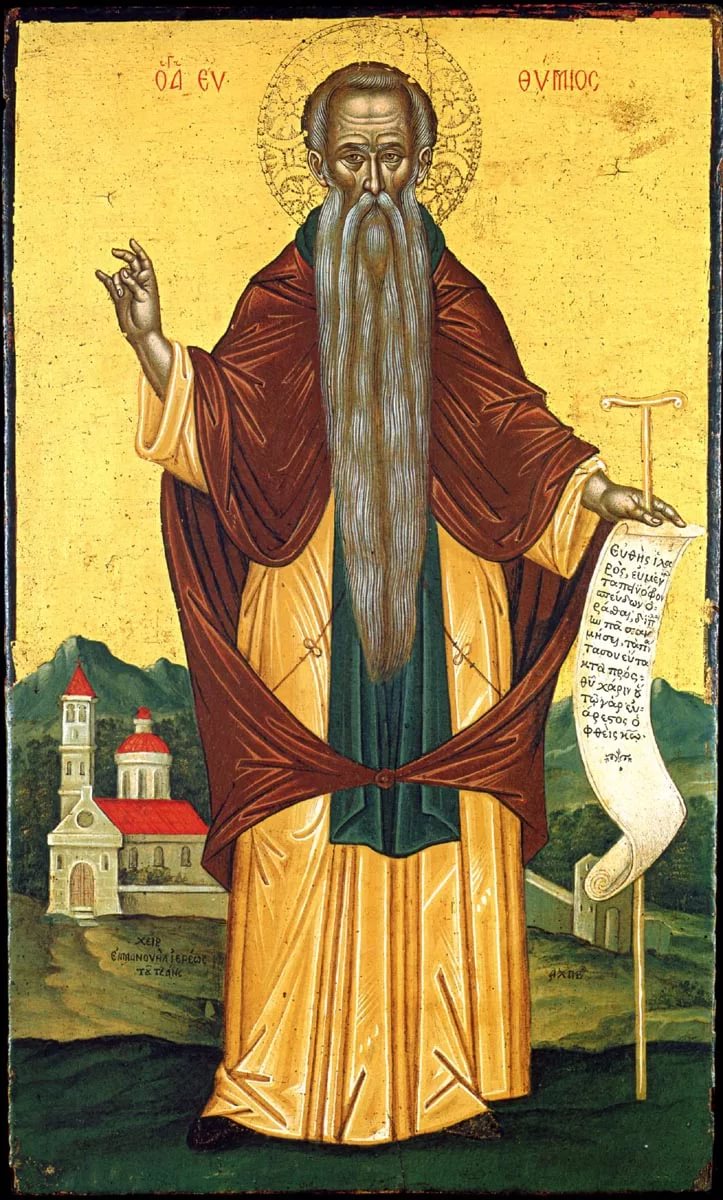

Краткое житие преподобного Евфимия Великого

Преподобный Евфимий Великий происходил из города Мелитины в Армении, близ реки Евфрат. Родители его, Павел и Дионисия, знатные люди, были благочестивыми христианами. Долгое время они не имели детей и, наконец, по усердным молитвам, у них родился сын, появлению на свет которого предшествовало Божественное видение, предвещавшее младенцу великое будущее.

Отец преподобного Евфимия вскоре умер, и мать, исполняя обет посвятить сына Богу, отдала его на воспитание своему брату, пресвитеру Евдоксию. Тот представил отрока епископу Мелитинской церкви Отрию, который с любовью принял на себя заботы о нем. Видя его доброе поведение, епископ вскоре поставил его чтецом. Затем святой Евфимий принял монашество и был посвящен в сан пресвитера. Одновременно ему было поручено управление всеми городскими монастырями. Преподобный Евфимий часто посещал монастырь святого Полиевкта, а в дни Великого поста удалялся в пустыню. Должность управителя монастырей тяготила подвижника, искавшего безмолвия, и он на 30-м году своей жизни тайно ушел из города и направился в Иерусалим, где, поклонившись святым местам, удалился в Фаранскую Лавру. Там, найдя вне монастыря уединенную пустую хижину, поселился в ней, добывая пропитание плетением корзин. Неподалеку подвизался преподобный Феоктист. Оба имели одно стремление к Богу, одну волю, одну цель. Обычно после праздника Богоявления они удалялись в Кутиллийскую пустыню (недалеко от Иерихона). Однажды же остались там, избрав в горах труднопроходимое место, и поселились в пещере. Скоро, однако, Господь открыл их уединение для пользы многих людей: пастухи, перегоняя свои стада, нашли их пещеру и рассказали в селении. К отшельникам начали стекаться люди, искавшие духовной пользы. Постепенно возникло монашеское общежитие, несколько иноков пришло из Фаранской обители, среди них Марин и Лука. Управлять возникшим монастырем преподобный Евфимий поручил своему другу Феоктисту, а сам стал духовником братии. Он наставлял свою братию: «Знайте, что желающим проводить иноческую жизнь следует не иметь своей воли, всегда находиться в послушании и смирении, а в уме иметь память смертную, бояться Суда и огня вечного и желать Царства Небесного».

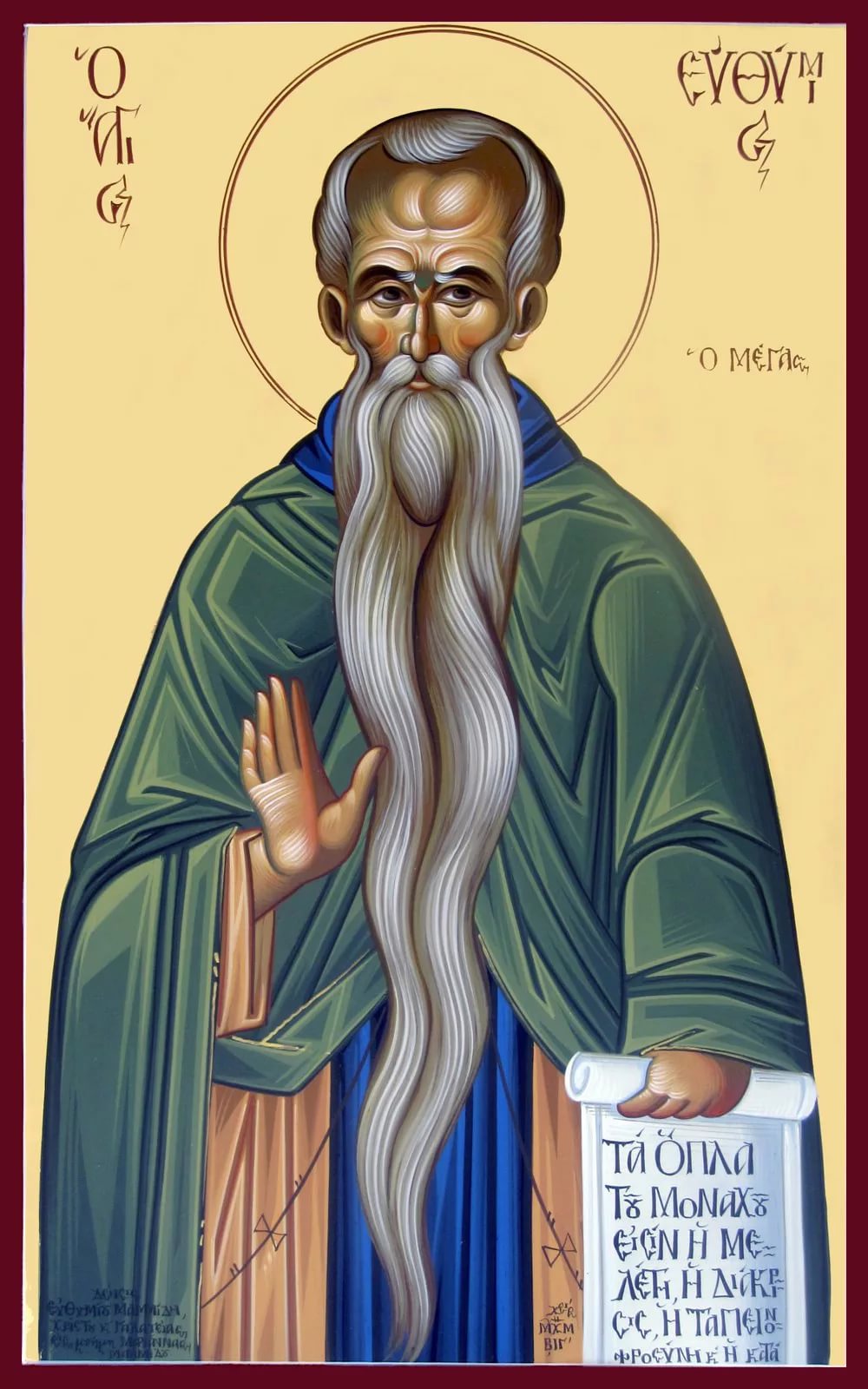

Юным инокам преподобный заповедовал с внутренним богомыслием соединять телесный труд. «Если миряне, – говорил он, – много трудятся, чтобы прокормить себя и свою семью и, кроме того, дают милостыню и приносят жертвы Богу, тем более мы, иноки, должны трудиться, чтобы избежать праздности и не кормиться чужими трудами». Авва требовал, чтобы иноки хранили молчание в церкви во время богослужения и на трапезе. Молодым инокам, желавшим поститься более других братий, он не позволял следовать своей воле, но наставлял их вкушать общую пищу на трапезе с воздержанием, не пресыщаясь.

В те годы преподобный Евфимий обратил и крестил многих арабов, среди которых был военачальник Аспевет с сыном Теревоном, которого преподобный Евфимий исцелил от болезни. Аспевет получил в Крещении имя Петр и впоследствии был епископом среди арабов.

Слава о чудесах, совершаемых преподобным Евфимием, быстро распространялась. Отовсюду стали стекаться люди, приводя с собою больных, получавших исцеление. Будучи не в силах сносить людскую молву и славу, преподобный тайно ушел из монастыря, взяв с собой только ближайшего ученика Дометиана. Он удалился в пустыню Рува и поселился на высокой горе Марда, около Мертвого моря. В поисках уединения преподобный углубился в пустыню Зиф и поселился в пещере, в которой некогда скрывался святой царь Давид от преследований царя Саула. Там преподобный Евфимий основал монастырь, а в самой пещере Давидовой устроил церковь. В то время преподобный Евфимий отвратил многих иноков-пустынников от манихейской ереси, творил чудеса, исцелял больных и одержимых бесами.

Приходившие к святому посетители нарушали покой пустынника, любившего безмолвие, и он решил вернуться в оставленный им монастырь святого Феоктиста. По дороге преподобный облюбовал уединенное место на горе и остановился на нем. Там впоследствии было погребено его святое тело.

Блаженный Феоктист с братией вышел навстречу преподобному Евфимию и молил его вернуться в монастырь, но преподобный не согласился. Однако он обещал приходить в обитель по воскресным дням на общее богослужение.

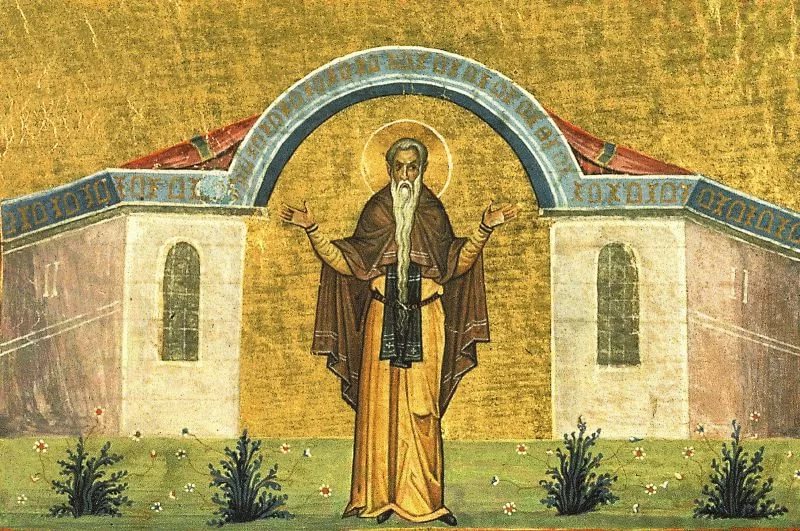

Преподобный Евфимий не хотел ни иметь кого-либо поблизости, ни устраивать киновию или Лавру, но Господь в видении повелел ему не отгонять приходящих к нему ради спасения души. Через некоторое время около него опять собрались братия, и он устроил Лавру по образцу Фаранской Лавры. В 429 году, когда преподобному Евфимию было 52 года, Иерусалимский патриарх Ювеналий освятил Лаврскую церковь и поставил обители пресвитеров и диаконов.

Лавра вначале была бедна, но преподобный твердо уповал на Бога, могущего ниспослать людям всё необходимое. Однажды в Лавру пришло около 400 человек путников – армян из Иерусалима, которые были голодны. Увидев это, преподобный Евфимий призвал эконома и велел ему накормить странников. Эконом ответил, что в монастыре нет такого количества пищи. Преподобный, однако же, настаивал. Придя в помещение для хранения хлеба, эконом нашел в нем множество хлебов. То же произошло с вином и елеем. Путники ели во славу Божию, насытились, и после этого остался еще трехмесячный запас пищи для братии. Так Господь сотворил чудо по вере святого Евфимия.

Однажды один из иноков отказался исполнить назначенное ему послушание. Несмотря на то, что преподобный, призвав его, убеждал повиноваться, инок упорствовал. Тогда преподобный громко воскликнул: «Увидишь, что бывает наградой за неповиновение!» Инок упал на землю в припадке беснования. Братия стала просить за него авву, и тогда преподобный Евфимий исцелил непокорного, который, придя в себя, просил прощения и обещал исправиться. «Послушание, – сказал святой Евфимий, – великая добродетель. Господь любит послушание больше жертвы, а непослушание приводит к смерти».

Два брата в обители святого Евфимия тяготились суровым образом жизни и задумали бежать. Провидя духом их намерение, преподобный призвал их и долго убеждал оставить пагубное намерение. Он говорил: «Не следует слушать мыслей, вселяющих печаль и ненависть к месту, в котором живем, и внушающих желание перейти на другое место. Пусть инок не думает, что, перейдя в другое место, он достигнет чего-либо хорошего, так как доброе дело достигается не местом, а твердой волей и верою. И дерево, которое пересаживают часто на другое место, не приносит плодов».

В 431 году в Ефесе состоялся III Вселенский Собор, направленный против ереси Нестория. Преподобный Евфимий радовался утверждению православия и скорбел об архиепископе Антиохийском Иоанне, который, будучи православным, защищал Нестория.

В 451 году в Халкидоне состоялся IV Вселенский Собор против ереси Диоскора, который, в противоположность Несторию, утверждал, что в Господе Иисусе Христе одно лишь естество – Божеское, поглотившее в воплощении естество человеческое (так называемая ересь монофизитов).

Преподобный Евфимий принял исповедание Халкидонского Собора и признал его православным. Весть об этом быстро распространилась среди иноков и пустынников, и многие из них, ранее неправо веровавшие, по примеру святого Евфимия приняли исповедание Халкидонского Собора.

За свою подвижническую жизнь и твердое исповедание православной веры святой Евфимий получил наименование Великого. Тяготясь общением с миром, святой авва удалился на время во внутреннюю пустыню. После его возвращения в Лавру некоторые из братии видели, что, когда он совершал Божественную литургию, огонь сходил с небес и окружал святого. Сам же преподобный открыл нескольким инокам, что часто видел Ангела, совершающего вместе с ним святую литургию. Преподобный имел дар прозорливости, видел внутренние движения духа и узнавал человеческие помышления. Когда иноки причащались Святых Тайн, преподобному было открыто – кто приступает достойно, а кто во осуждение себе.

Когда преподобному Евфимию было 82 года, к нему пришел блаженный Савва (будущий Савва Освященный, память 5 декабря), тогда еще юноша. Старец принял его с любовью и послал в монастырь к преподобному Феоктисту. Он предсказал, что инок Савва просияет в иноческом житии.

Когда святому исполнилось 90 лет, его сподвижник и друг преподобный Феоктист тяжело заболел. Преподобный Евфимий пошел навестить друга и остался в монастыре, простился с ним, присутствовал при кончине. Предав тело погребению, он возвратился в Лавру.

Время преставления было открыто преподобному Евфимию по особой милости Божией. В день памяти преподобного Антония Великого, 17 января, преподобный Евфимий благословил совершить всенощное бдение и, созвав пресвитеров к алтарю, сказал им, что больше уже не совершит с ними ни одного бдения, потому что Господь призывает его от временной жизни. Все исполнились великой печали, а преподобный повелел братии утром собраться у него. Он стал поучать братию: «Если любите меня, соблюдайте мои заповеди, приобретайте любовь, которая есть союз совершенства. Никакая добродетель невозможна без любви и смирения. Сам Господь ради любви к нам смирился и стал человеком, как и мы. Мы должны поэтому непрестанно воссылать Ему хвалы, особенно мы, отрекшиеся от мятежного мира. Церковных служб никогда не оставляйте, предания и уставы монастырские тщательно сохраняйте. Если кто из братии борется с нечистыми помыслами, – непрестанно наставляйте, поучайте, чтобы дьявол не увлек брата в падение.

Присоединяю также и другую заповедь: пусть ворота обители никогда не будут заперты для странников и всё, что имеете, предлагайте нуждающимся, бедствующим же в напастях по силе помогайте». Затем, дав наставления относительно руководства братией, преподобный обещал пребывать духом со всеми, желающими нести подвиги в его обители до скончания века.

Отпустив всех, преподобный Евфимий оставил около себя одного ученика Дометиана и, пробыв с ним внутри алтаря 3 дня, скончался 20 января в 473 году в возрасте 97-ми лет.

(192)