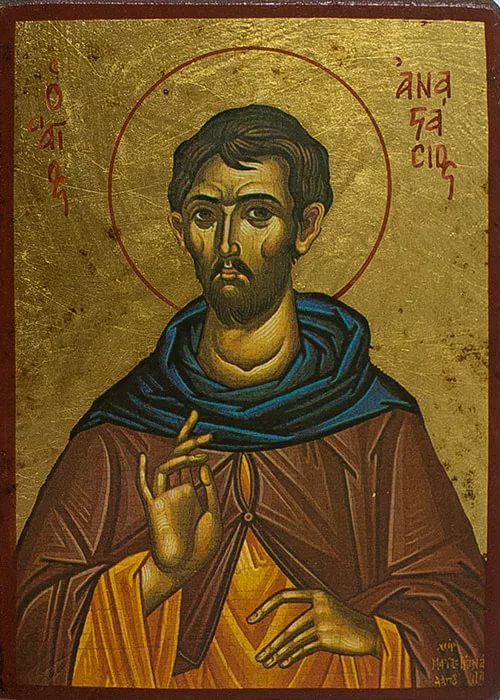

Краткое житие преподобномученика Анастасия Пе́рсянина

Родился в Персии. Отец его Вав был магом, знаменитым учителем чародейства, который обучил и сына своего. Анастасий, служа воином у персидского царя Хозроя, услышал о Животворящем Кресте Господнем, молва о славе и могуществе которого распространилась по всей Персии. Крестное древо изумляло необычными чудесами, так что многие говорили: «Бог Христианский пришел в Персию».

Прослышав об этом, юноша стал расспрашивать о земной жизни Спасителя, и его сердца коснулась благодать Божия, а в душе затеплился огонь веры. Когда он был послан на войну в Грецию, то, дойдя до г. Халкидона, остался жить у перса-христианина, который наставил его в истинной вере. Придя в Иерусалим, он принял Крещение и поступил в монастырь, где подвизался, украшая себя смиренномудрием, кротостью и трудолюбием. После семи лет пребывания в монастыре, в канун праздника Воскресения Христова, ему было открыто, что его ожидает мученическая кончина за Христа.

Придя в Кесарию, св. Анастасий был схвачен воинами, принявшими его за лазутчика. На суде перед ханом Марзаваном он исповедовал себя христианином, за что был закован в железные цепи и отведен на каменотесные работы. Видя, что нельзя поколебать мученика, его предали жестоким мучениям вместе с 70 узниками, среди которых было много христиан. Все они были удушены на берегу реки. Голову св. Анастасия отрезали и принесли царю, а тело бросили псам, но ни один не прикоснулся к нему. Инок, посланный из Иерусалимского монастыря, где подвизался св. Анастасий, подкупил стражу и похоронил мученика. Мученическая кончина святого последовала в 628 г.

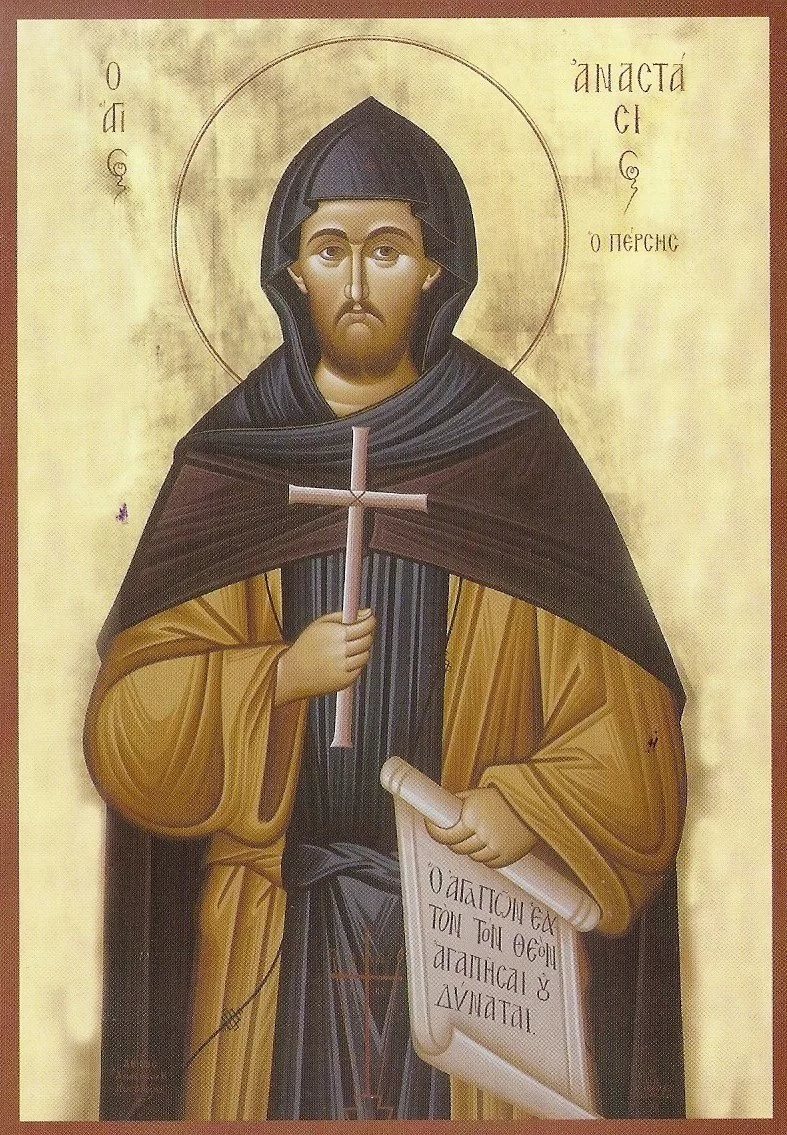

Полное житие преподобномученика Анастасия Пе́рсянина

Когда святой город Иерусалим был взят персидским царем Хозроем[1] и святые места пребывания Христа Господа нашего, ознаменованные Его вольными страданиями, распятием, смертью, погребением и воскресением, были завоеваны нечестивыми варварами, – когда и Животворящее Древо Креста Господня было взято в плен и отнесено вместе с богатой военной добычей[2] в Персию, тогда в этой последней слава имени Христова начала, подобно солнцу, сиять в чудесах, исходивших от Животворящего Крестного Древа. Само будучи в плену, оно пленяло души человеческие Богу, и подобно уде, уловляя людей, влекло их ко Христу, просвещая познанием истины и воспламеняя сердца Божественною любовью. Тогда обратился к познанию Христа и святой мученик Анастасий, о котором нам предстоит повествовать.

Родом он был перс из селения Раснуни, расположенного в области, называемой Разы. Первоначальное его персидское имя в язычестве было Магундат. Он был сыном одного волхва, по имени Вава, весьма знаменитого в своей стране учителя чародейской науки, которой он обучил в совершенстве и сына своего в ранней его юности. Когда Магундат достиг возраста зрелого юноши, он вместе со многими другими юношами поступил в военную службу и оставался в столичном городе, служа царю персидскому Хозрою. Услышав о славе и могуществе крестного древа, которое приводило в изумление все персидские области и устрашало необычайными чудесами, так что все говорили: «Бог христианский пришел в Персию», Магундат начал усердно расспрашивать об этом. Внезапно душа его воспламенилась тайно тем огнем, который Христос пришел «низвести на землю» (Лк.12:49). Без устали этот прекрасный юноша обращался ко многим с расспросами, желая с достоверностью узнать, что это за древо, имеющее столь великую силу чудотворения. Когда верующие разъяснили ему, что это – тот самый Крест, на котором был распят ради спасения рода человеческого Христос, Сын Божий, исповедуемый и почитаемый христианами, тогда в нем еще более возгорелось внутреннее желание приобрести совершеннейшее познание о Сыне Божием.

Он ставил вопрос за вопросом, а в ответах находил поводы к дальнейшим исследованиям, пламенея усердием узнать, как Бог сошел с неба, как стал человеком, почему и кем осужден на крестную смерть, когда снова вознесся на небо, откуда сошел. Он слушал об излагаемом ему христианами Божественном Таинстве воплощения Христа, и уши его с любовью воспринимали семя благочестия, а душа его постепенно возращала зерно веры и возбуждалась к подражанию Христу. Магундат имел родственника по плоти, и оба они находились в полку одного славного воеводы Саина. Когда последний был послан с войском персидским царем на войну в области Греции и достиг славного христианского города Халкидона[3], пришел туда и Магундат, служивший в полку с родственником своим. Против персов ополчился благочестивый греческий царь Ираклий[4]. Тогда персидский воевода Саин поспешно возвратился назад с полком своим. Магундат же, оставив полк и своего родственника, предпочел лучше жить с христианами в бедности и безвестности, нежели в богатстве и почете в отечестве своем среди неведущих Бога. Сначала он пришел в Иераполь[5]. Там нашел он одного человека, родом перса, по вере христианина, а по ремеслу золотаря. Поселившись у него, Магундат учился золотарному искусству. Руки его были обращены к делу, а ум его постоянно был устремлен ко Христу Богу, любовью к Которому он горел. Он умолял учителя своего приготовить его к Святому Крещению; но желание его не могло осуществиться, ибо Святое Крещение было отлагаемо на неопределенное время из опасения войны со стороны персов.

Между тем, часто приходя с учителем своим в церковь на молитву, он видел на церковных стенах картины, изображавшие страдания и чудеса святых мучеников. Он спрашивал своего учителя, что это значит? Учитель рассказывал ему о подвигах и жизни святых: как они мужественно приняли смерть за Христа и с ревностью положили за Него свои души, что они претерпели от мучителей ради Христа и каких наград они сподобились от Него на небе. Слушая все это со вниманием, Магундат удивлялся и ужасался; сердце его еще более воспламенялось Божественною ревностью. Пробыв в Иераполе некоторое время, он пошел в Иерусалим, чтобы там принять Святое Крещение.

Прибыв во святой город Иерусалим, Магундат, названный впоследствии Анастасием, остановился у одного христолюбивого мужа, также золотаря по ремеслу. Ему он открыл желание сердца своего – соединиться со Христом чрез Святое Крещение. Тот повел его к святому Илии, пресвитеру великой церкви Воскресения Христова. Блаженный Илия, приняв его с любовью, известил о нем святейшего патриарха Модеста[6] и по его благословению крестил перса Магундата, нарекши его в Святом Крещении Анастасием, после чего удержал его у себя в течение восьми дней. Святой Илия спрашивал его: какое он хочет избрать себе житие – мирское или иноческое? Блаженный Анастасий не только словами утверждал, но и кротким нравом своим обнаруживал, что он желает иноческого звания и жизни. Спустя восемь дней, когда он снял возложенные на него при Крещении белые одежды, пресвитер отправил его в один из иерусалимских монастырей, в десятый год царствования Ираклия. Там он был поручен одному мудрому и добродетельному старцу, который скоро стал настоятелем того монастыря. У него святой Анастасий научился не только греческому языку, но и пониманию Псалтири и прочих священных книг, а равно получил наставление относительно многих подвигов, приличествующих иноческой жизни. Поэтому-то он был любим всеми, а особенно своим наставником, который, на основании первых опытов его подвижнической жизни предусматривая дальнейшее прохождение ее, постриг его в иноки и сделал своим духовным сыном.

Блаженный Анастасий был иноком добродетельным, смиренномудрым, кротким и трудолюбивым. Он исполнял охотно всякую монастырскую работу – в поварне, пекарне, огороде, а равно и другие послушания; при этом он никогда не опускал церковных служб или чтения правил. Руки его всегда были заняты работой, а уста – прославлением Бога. Кроме того, он читал Божественные Писания, жития святых отцов, а особенно страдания святых мучеников. Читая их, он орошал книгу слезами и, пламенея сердцем, обнаруживал свое внутреннее сочувствие их терпению. Он и сам как бы страдал вместе с ними и внутренне являлся подражателем их ревности, ублажал их кончину и удивлялся их мужеству, усердно моля Владыку Христа, чтобы сподобил его претерпеть за Него такие же страдания, так же умереть и присоединиться к лику мучеников. Между тем, враг души человеческой, негодуя на то, что он утверждается в добродетели, начал приводить ему на память прежнюю его жизнь в Персии, оставленные им богатства, славу, отцовское чародейское искусство, воинские почести и прочую суету, желая тем смутить его душевный покой и отвратить его от обители и от сожительства со святыми отцами. Но помощью Бога, в Котором святой Анастасий имел крепкое утверждение против врага, а равно молитвами и наставлением своего учителя и духовного отца, которому исповедовал все свои мысли, он остался непобедимым и непоколебимым при всех искушениях врага.

После того, как преподобный Анастасий провел в монастыре семь лет и собрал обильное духовное сокровище добродетелей, он был призван Господом к мученическому венцу таким видением. Пред самым наступлением светлого праздника Воскресения Христова, в вечер Великой Субботы, он лег отдохнуть немного после дневных трудов и, уснув, увидел себя стоящим на высокой горе. К нему подошел какой-то светоносный муж, державший золотую чашу, украшенную драгоценными камнями и наполненную вином. Передав ему чашу, муж сказал: «Возьми и пей». Он взял и испил. Душа его тотчас исполнилась несказанной радости, и он еще во сне уразумел, что это было для него знамением желаемой им мученической кончины, к которой призывает его Господь[7]. Проснувшись, он, исполненный радости и веселья, поспешил в церковь к началу службы Воскресению Христову. Там, отозвав в сторону, в ризнице, своего духовного отца и наставника, бывшего уже настоятелем, он пал к ногам его и, орошая их слезами, умолял помолиться о нем Владыке всех Христу, так как уже близок день отшествия его из сей жизни. Он говорил:

– Я знаю, святой отец, какие труды ты принял ради меня и как часто я злоупотреблял твоею отеческою заботливостью обо мне. Благодаря тебе очи мои узрели истинный свет и чрез тебя я освободился…

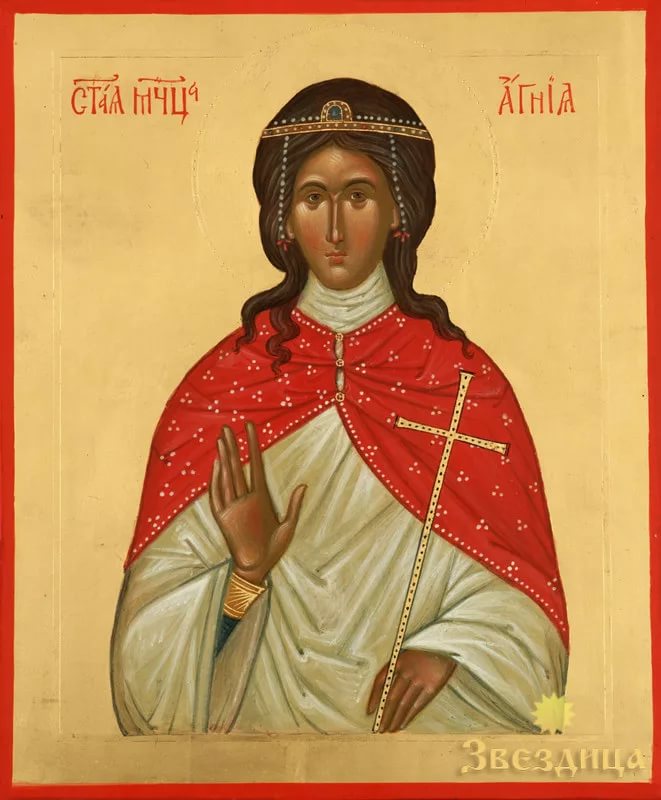

(167)

Но Господь не допустил поругания святой – на голове ее мгновенно выросли густые и длинные волосы, скрывшие тело от людей; помещенная в дом для блудниц святая облечена была Небесным светом, помрачавшим зрение всем, кто приходил. Сын правителя, пришедший, чтобы обесчестить деву, пал мертвым, едва коснувшись до нее рукой, но по горячей молитве святой Агнии был воскрешен и провозгласил перед лицом своего отца и многих людей: «Один Бог на небе и земле – Бог христианский, прочие же боги – прах и пепел!» При виде этого чуда сто шестьдесят человек уверовали в Бога и крестились, приняв в скором времени мученическую смерть от язычников.

Но Господь не допустил поругания святой – на голове ее мгновенно выросли густые и длинные волосы, скрывшие тело от людей; помещенная в дом для блудниц святая облечена была Небесным светом, помрачавшим зрение всем, кто приходил. Сын правителя, пришедший, чтобы обесчестить деву, пал мертвым, едва коснувшись до нее рукой, но по горячей молитве святой Агнии был воскрешен и провозгласил перед лицом своего отца и многих людей: «Один Бог на небе и земле – Бог христианский, прочие же боги – прах и пепел!» При виде этого чуда сто шестьдесят человек уверовали в Бога и крестились, приняв в скором времени мученическую смерть от язычников.