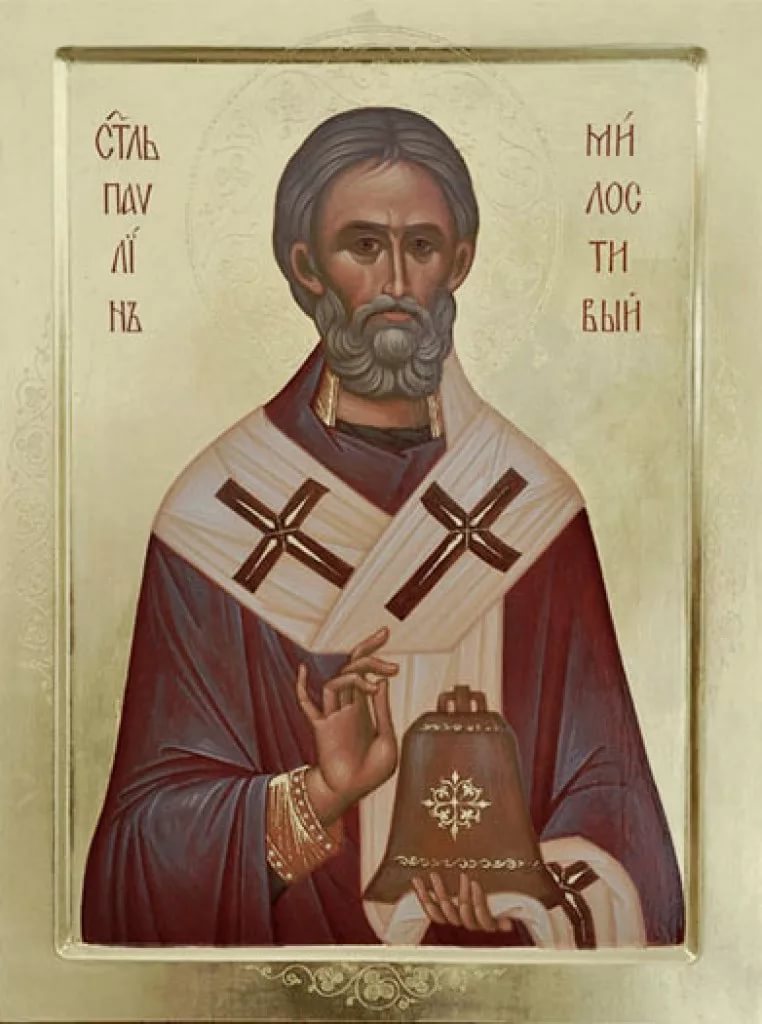

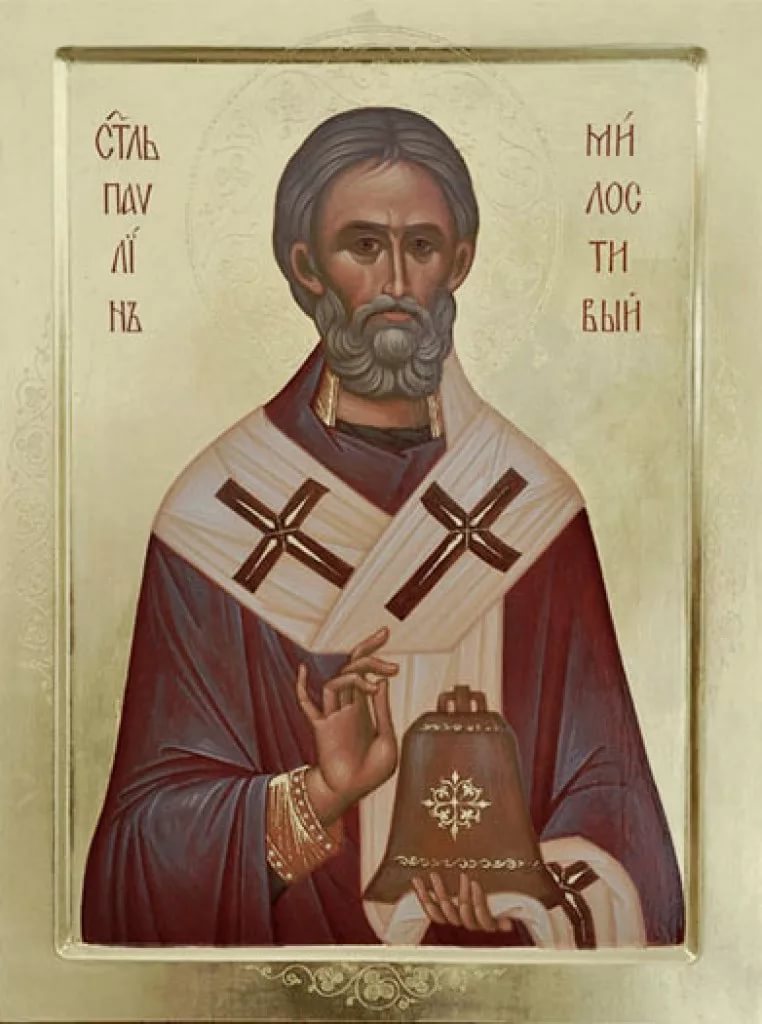

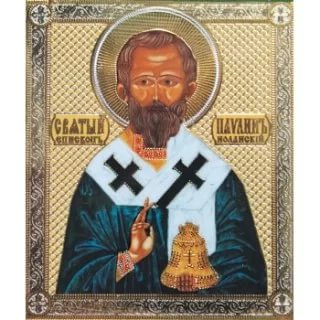

Краткое житие святителя Павлина Ноланского

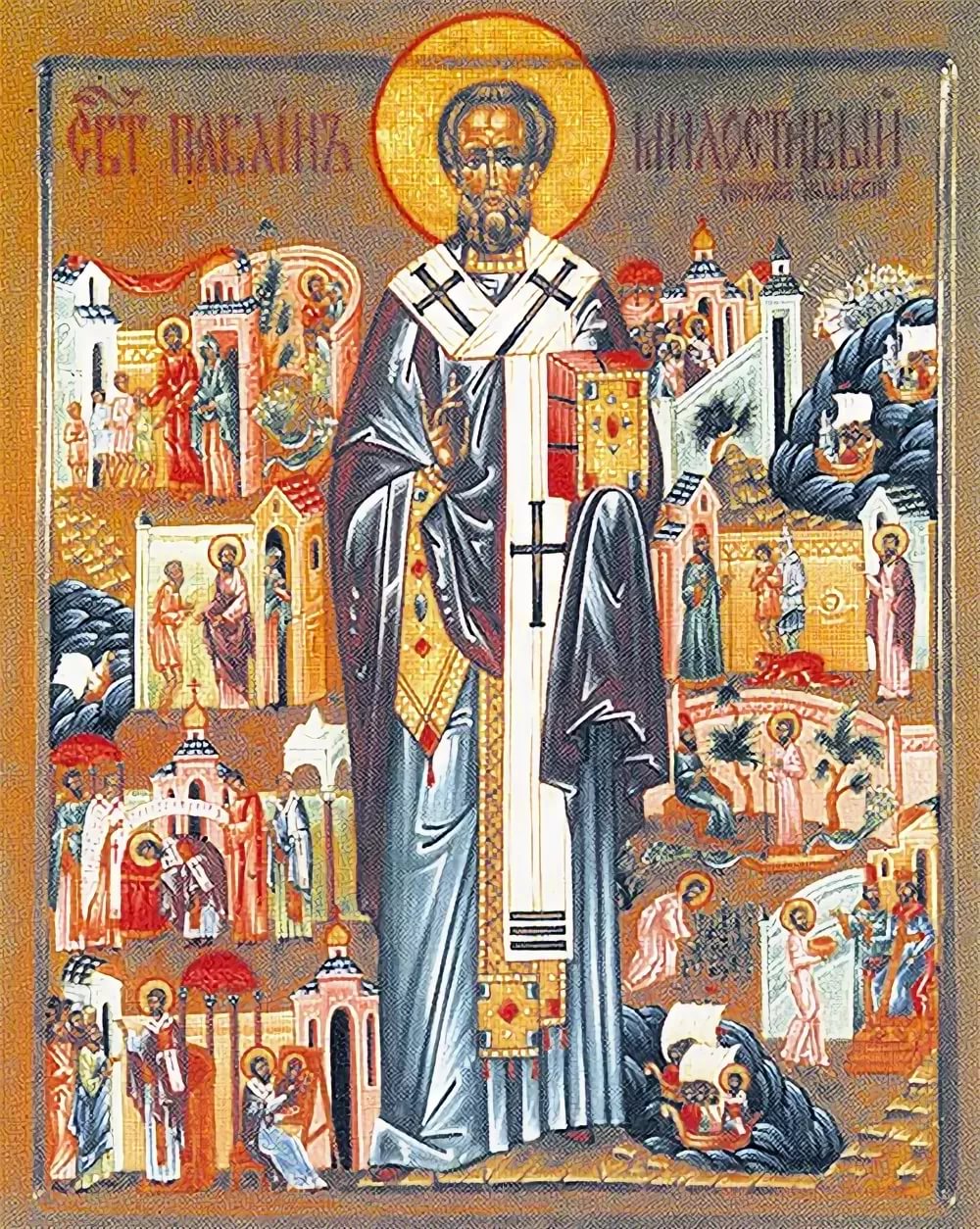

Святитель Павлин Милостивый, епископ Ноланский, происходил из благородной и богатой семьи города Бордо (Франция). Благодаря высокой образованности двадцатилетним юношей был избран в римские сенаторы, затем стал консулом и, наконец, губернатором области Кампании в Италии. В двадцатипятилетнем возрасте вместе со своей супругой он был обращен ко Христу и крестился. После этого он совершенно изменил образ жизни: продал всё свое имение и роздал вырученные деньги нуждающимся, за что ему пришлось терпеть презрение друзей и слуг.

Не имея детей, благочестивые супруги усыновляли бедных сирот и воспитывали их в страхе Божием. В поисках уединенной жизни святой Павлин ушел в испанский город Барселону.

Слава о его подвижнической жизни распространилась, и в 393 году его упросили принять сан пресвитера. Вскоре он оставил Испанию и ушел в город Нолу (Италия), где был избран епископом.

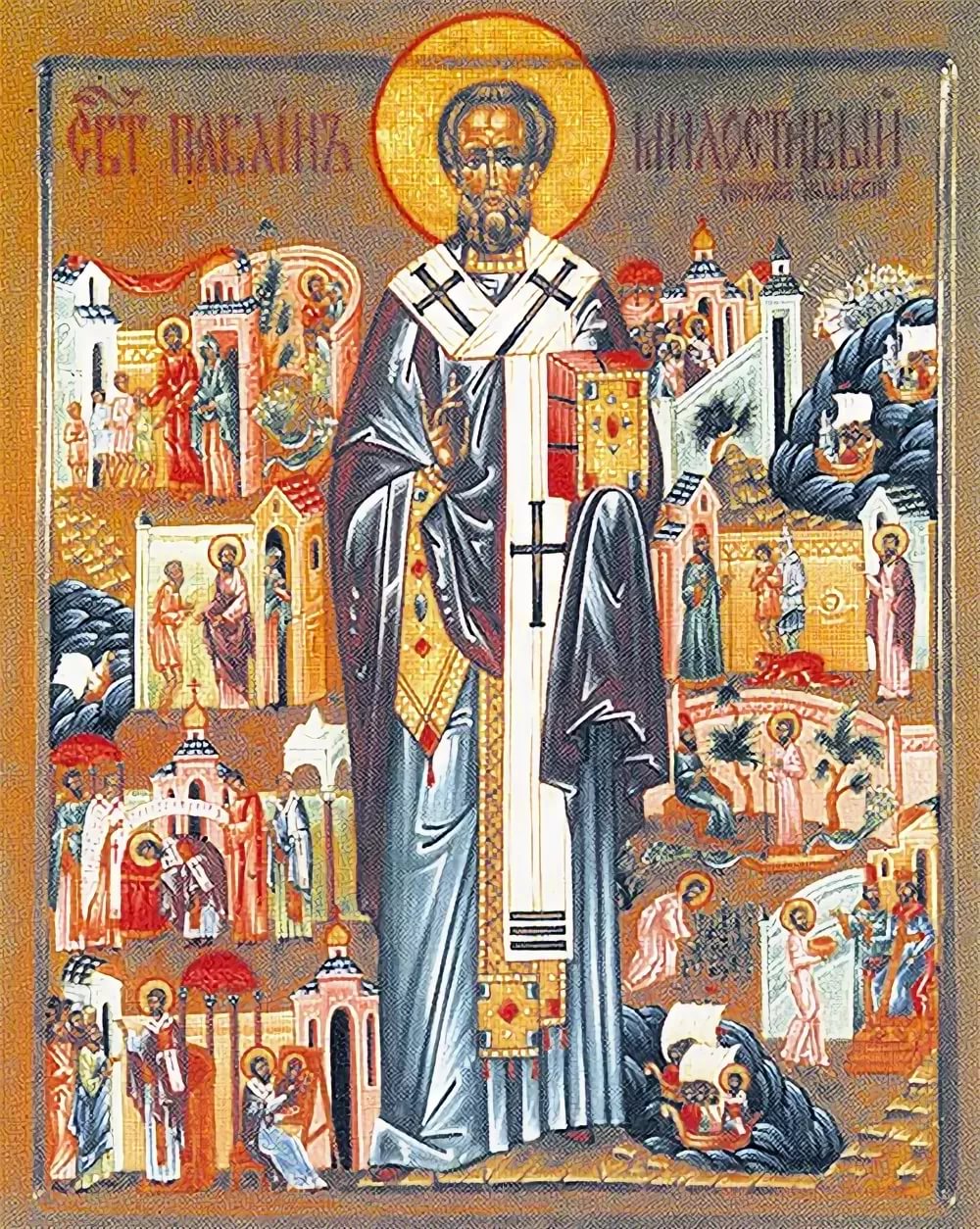

Когда вандалы напали на Италию и увели многих жителей в Африку, в плен, то святой епископ Павлин употребил церковное имущество на выкуп пленных. Однажды, не имея средств выкупить сына одной бедной вдовы, он сам пошел в рабство вместо него. В одежде невольника начал святой Павлин служить вандальскому князю.

Вскоре тайна его раскрылась, и он не только сам получил свободу, но исходатайствовал ее и всем пленникам, вместе с которыми возвратился на родину. Человеколюбие и сострадательность ко всем бедным и нуждающимся составляли отличительную черту его характера. Святой Павлин известен и как храмостроитель и христианский поэт. Скончался 78 лет 22 июня 431 года. От него осталось несколько гимнов и писем, содержащих различные нравственные наставления, проникнутых глубоким благочестием, Мощи его хранятся в Риме, в храме святого апостола Варфоломея.

Полное житие святителя Павлина Ноланского

Угодник Божий Павлин был родом из Аквитании[1]. Во время мирской жизни он был одним из старших сенаторов при римском императоре. Он был благочестивой жизни и боялся Бога[2]. Супруга его, по имени Тарасия, по вере и добродетелям своим была подобна своему мужу и также была благочестива. Не имея собственных детей, они брали убогих сирот и заботились о них, как о своих детях, питая их и поучая страху Божию. Со дня на день они преуспевали во всякой добродетели и обильно раздавали милостыню нищим. Наконец они и сами пожелали ради угождения Богу стать нищими. Они продали свое большое имение и, раздав все нуждающимся, сами жили в добровольной нищете, подобно людям убогим, и возлагали свое упование на промысл Божий. Раз, когда они уже сильно обнищали, пришел к ним нищий просить милостыни; но у них не было ничего, кроме одного хлеба. Блаженный Павлин посоветовал своей супруге – и этот последний хлеб отдать нищему.

– Нам поможет, – говорил он, – Бог, а мы не пожалеем дать просящему ради Бога.

Тарасия, однако, не дала, но сохранила хлеб ради собственной нужды, так как в тот день не было ничего у них самих на обед. В это время вошел к блаженному Павлину посланный от одного его богатого друга – с извещением, что ему отправлено этим другом морским путем множество пищи, и вот один, последний корабль, именно с пищей, потонул и погиб в морских волнах. Услышав об этом, Павлин сказал своей супруге:

– Видишь ли, если бы ты отдала нищему последний хлеб, то не потонул бы в море последний корабль с пищею. Только по причине скупости многих Бог погубляет их имущество.

После того, оставив вместе с имуществом и славу мирскую, и все интересы мира сего, они вышли из Рима в страну Кампанию[3], так как там было оставлено ими себе на пропитание одно незначительное поместье. Они поселились в городе, называемом Нолою[4], вблизи гроба святого мученика Феликса[5], и там работали Господу, скрываясь от мира. Но не могла долго таиться добродетель Павлина. Ради нее он был взят, по принуждению, на престол Ноланской церкви и против воли принял епископский сан[6]. Он управлял своею паствою свято и неусыпно, как верный и мудрый домоправитель, «которого господин поставил над слугами своими» (Лк.12:42)[7]. Он питал своих овец не только пищею духовною, научая и наставляя их, а грешников приводя к покаянию и обращая каждого на путь истины, но заботился и о телесной пище, и обо всех нуждах овец своих, – питал и одевал нищих и убогих, сирот и вдовиц, а плененных выкупал на свободу.

В те годы, по Божию попущению, случилось нашествие вандалов[8] на Италию, которые всю ее завоевали. Пришли они и в область Кампанию, в которой находился город Нола. Опустошая многие селения и города, они проникли и в епархию Павлина, где производили то же самое: они взяли в плен множество народа и отвели за море, в свою африканскую страну. Тогда блаженный епископ Павлин все, что имел в епископии, стал отдавать на выкуп пленных и на пропитание обнищавших от нашествия варваров, так что у него совершенно уже ничего не оставалось. Когда же вандальские воины, будучи лютыми и бесчеловечными, мучили христиан, требуя, чтобы они указали сокрытые в земле сокровища, святой Павлин сочувствовал верующим сердцем и взывал к Богу: «Господи, сотвори так, чтобы меня мучили из-за золота и серебра. Ибо Ты знаешь, где я скрыл свое богатство, – именно в руках нищих и убогих рабов Твоих».

Однажды пришла к нему одна бедная вдова, говорившая с плачем:

– Сын мой взят в плен вандалами, и я узнала, что он находится у зятя вандальского царя Риги, в Африке. Умоляю твою святость: дай мне, чем выкупить сына, единственную надежду моего пропитания и опору моей старости.

Человек Божий, внимательно поискав вокруг себя в надежде, не найдет ли чего-либо дать просящей, и ничего не нашедши, кроме самого себя, сказал убогой вдовице:

– Женщина, я решительно ничего не имею, чтобы дать тебе, кроме самого себя. Возьми меня, я отдаюсь в твою власть, как раб. Продай меня и выкупи своего сына, иди же, отдай меня в рабство взамен сына.

Женщина, слыша эти слова из уст такого человека, подумала, что это скорее насмешка, чем милость. Но он, будучи красноречивым и премудрым, своими рассуждениями убедил сомневавшуюся женщину, что он не ради насмешки, но совершенно справедливо говорит ей. Он убедил ее, чтобы она поверила его словам и не боялась продать епископа в рабство ради освобождения своего сына. Тогда они пошли оба в Африку и, пришедши к вандалам, остановились у ворот того князя, зятя царя, у которого жил сын бедной вдовицы. Когда князь вышел куда-то из дому, вдовица упала к ногам его и умоляла его со слезами, чтобы он отпустил ее сына. Но варвар, будучи гордым, не только не хотел отпустить ее сына, но даже и не выслушал ее просьбы. Тогда вдовица, указывая на служителя Божия Павлина, сказала:

– Вот этого человека я отдаю вместо сына; только окажи милость, отпусти мне сына, ибо он у меня – единственный.

Князь, посмотрев внимательно на человека Божия, спросил его:

– Какое ремесло ты знаешь?

Святой Павлин отвечал ему:

– Ремесла никакого я не знаю, а только хорошо умею возделывать сады.

Услышав это, князь обрадовался, ибо он нуждался именно в таком человеке, и отдал сына вдовице. Она с сыном возвратилась домой, а святой Павлин, оставшись работать, принял попечение о садах и стал ревностно трудиться. Господин его начал часто приходить в сад и вести беседы со своим садовником о разных вещах. Заметив же его мудрые и обширные познания, он беседовал с ним обо всем, многократно оставляя своих домашних и друзей, чтобы наслаждаться рассуждениями своего слуги. Блаженный Павлин ежедневно приносил ему на обед различные овощи из огорода и, получая из рук его хлеб, возвращался к своему делу.

Однажды, когда господин его беседовал с ним, святой Павлин сказал ему:

– Смотри, ты собираешься куда-то отлучиться. Между тем тебе предстоит позаботиться о принятии вандальского царства, ибо этот царь, твой тесть, внезапно умрет неожиданною смертью. Если же ты отлучишься, то другой без тебя захватит царскую власть.

Князь, услышав эти слова от своего садовника, не умолчал об этом, но пошел и рассказал царю, ибо был вполне верен ему и за это более всех был любим им. Царь усомнился и сказал:

– Я хочу видеть того мужа, о котором ты говоришь.

Зять царя сказал на это:

– Я ныне же повелю ему, чтобы он принес овощи из огорода на обед тебе, и ты его увидишь.

Когда царь сел обедать, вошел к нему Павлин, принесший по повелению господина своего овощи для царской трапезы. Когда царь увидел его, тотчас затрепетал и, призвав господина его, своего зятя, открыл ему тайну, которую хотел скрыть от него.

– Истинно то, – сказал он, – что ты слышал от этого человека, ибо ночью, в сонном видении, я видел различных князей, севших на престолах и производивших суд надо мною. Сидел и он среди тех судей. Судом их были отняты у меня жезл и власть, которую я некогда получил. Спроси у него, кто он такой. Я не думаю, чтобы этот муж был простым человеком, ибо я видел его в великом сане.

Тогда зять царя отвел блаженного Павлина в сторону и спросил его:

– Кто ты?

Человек Божий ответил ему:

– Я раб твой, которого ты принял вместо сына вдовы.

Князь же настойчиво допрашивал его, требуя разъяснить не то, чем он стал теперь, но чем был в своей стране? Он заклинал святого и клятвенно требовал, чтобы он не скрыл от него своей тайны, но открыл ему всю истину. Человек Божий, смутившись допросом и не будучи в состоянии преступить клятву, сказал, что он епископ. Господин его, услышав это, сильно испугался и со смирением сказал ему:

– Проси у меня, чего хочешь, и затем возвращайся в свою страну с богатыми дарами.

Угодник Божий Павлин сказал ему:

– Единственного благодеяния, которое ты можешь сделать, я попрошу у тебя: всех пленников города и страны моей, приведенных сюда, отпусти на свободу в родную землю.

Тотчас усердием князя этого были разысканы во всей африканской стране христиане, плененные из области Кампании, и приведены к святому Павлину. Святой пастырь был отпущен с почетом со всеми словесными овцами своей паствы, со многими богатыми дарами и съестными припасами в изобилии. Они возвратились в свою землю на кораблях с весельем и радостью. Спустя несколько дней…

(489)