Молитесь друг за друга (Иак.5:16).

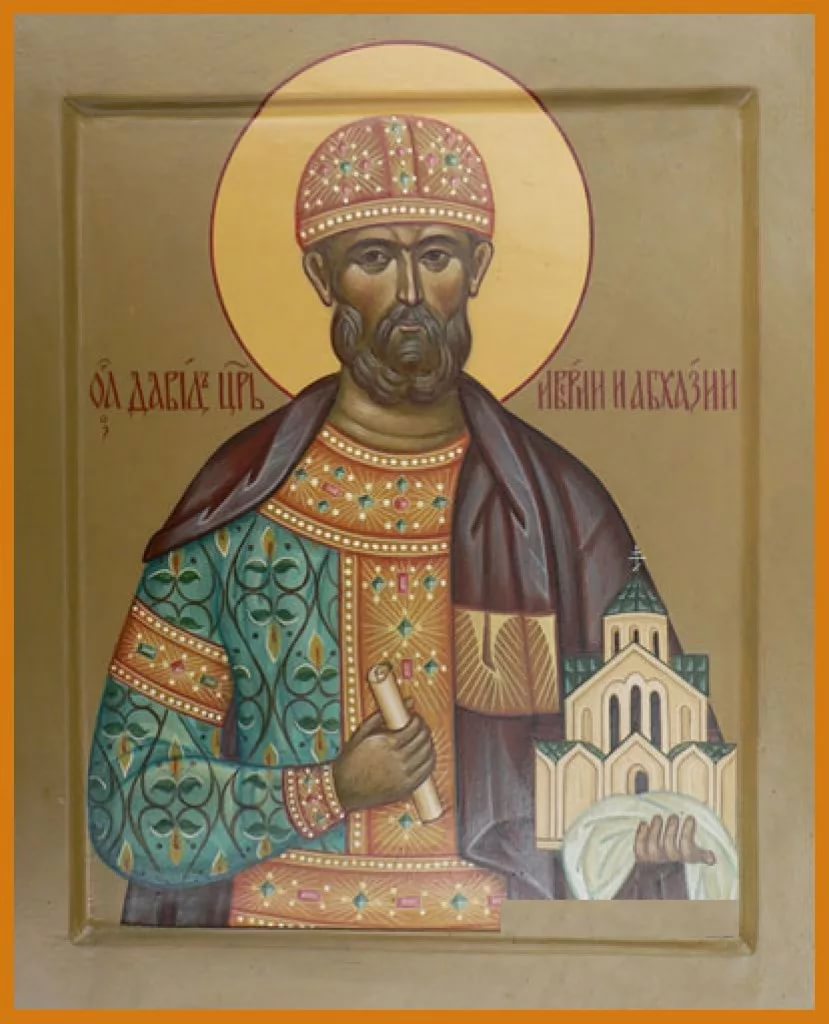

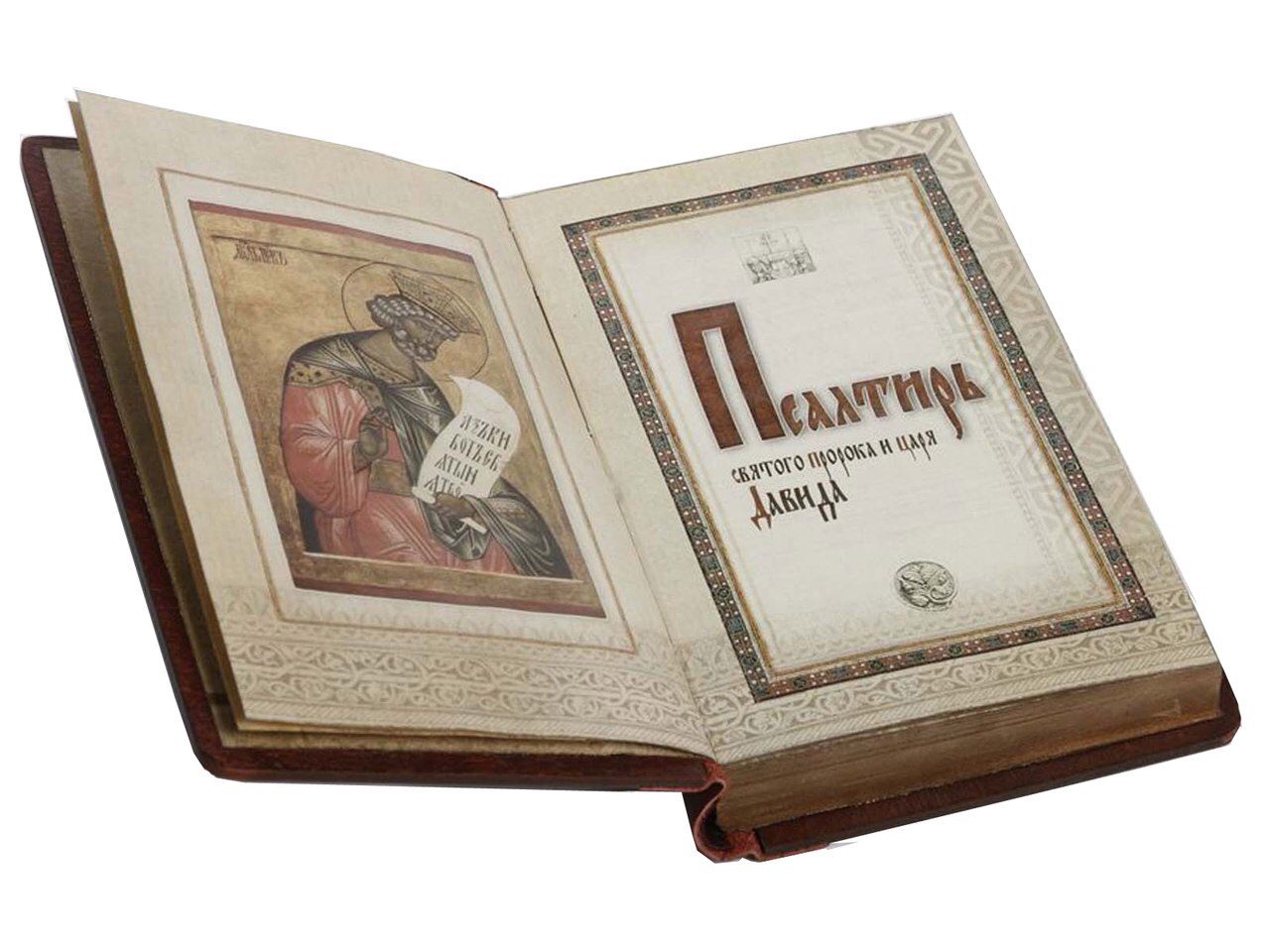

Псалтирь — священная книга псалмов, или Божественных гимнов, записанных Царем Давидом по внушению Духа Святаго. Чтение Псалтири привлекает помощь Ангелов, изглаживает грехи, напитывает душу дыханием Святаго Духа.

Способ молиться по Псалтири гораздо древнее, чем Иисусова молитва или чтение акафистов. До появления Иисусовой молитвы в древнем монашестве было принято в уме (про себя) читать Псалтирь наизусть, а в некоторые монастыри принимали лишь тех, кто знал на память всю Псалтирь. В царской России Псалтирь была самой распространенной книгой среди населения.

В православной аскетической практике до ныне существует благочестивый обычай чтения Псалтири по соглашению, когда группа верующих раздельно друг от друга прочитывает за одни сутки всю Псалтирь целиком. При этом каждый читает одну определенную ему кафизму дома, келейно и поминает имена тех, кто молится вместе с ним по соглашению. На следующий день Псалтирь снова прочитывается целиком, при этом каждый читает уже следующую кафизму. Если кому-то в один из дней не удалось прочитать положенную ему кафизму, она читается назавтра плюс следующая за ней по порядку.

Так в течение Великого поста вся Псалтирь прочитывается не менее 40 раз. Одному человеку такой подвиг не под силу.

Советы начинающим

1. Для чтения Псалтири необходимо иметь дома горящую лампадку (или свечу). Молиться «без огонька» принято только в пути, вне дома.

2. Псалтирь, по совету преп. Серафима Саровского, необходимо читать вслух — вполголоса или тише, чтобы не только ум, но и слух внимали словам молитвы («Слуху моему даси радость и веселие»).

3. Особое внимание следует обратить на правильную расстановку ударений в словах, т.к. ошибка может изменить смысл слов и даже целых фраз, а это — грех.

4. Читать псалмы можно сидя (слово «кафизма» в переводе на русский язык «то, что читается сидя» в отличие от слова «акафист» — «не сидя»). Вставать нужно при чтении начинательных и заключительных молитв, а также на «Славах».

5. Псалмы читаются монотонно, без выражения, чуть нараспев — бесстрастно, т.к. Богу неприятны наши греховные чувства. Чтение псалмов и молитв с театральным выражением приводит человека к демонскому состоянию прелести.

6. Не следует унывать и смущаться, если смысл псалмов непонятен. Пулеметчик не всегда понимает, как стреляет пулемет, однако его задача — бить по врагам. Относительно Псалтири существует утверждение: «Ты не понимаешь — бесы понимают». По мере нашего духовного взросления будет открываться и смысл псалмов.

Молитвы перед чтением кафизмы

Во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Царю Небесный.

Трисвятое по Отче наш.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Затем читается очередная кафизма с поминанием имен на каждой «Славе».

На «Славах»

Там, где кафизма прерывается пометкой «Слава», читаются следующие молитвы:

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу и ныне, и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! (3 раза).

Господи, помилуй (3 раза).

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Спаси, Господи, и помилуй Патриарха (имя рек), далее — поминается имя правящего архиерея и имена по списку, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и их святыми молитвами меня, недостойнаго, прости и помилуй! (После этой молитвы можно класть земные поклоны в зависимости от усердия верующего).

На первой и второй «Славе» поминаются имена о здравии, на третьей Славе — имена о упокоении: «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих (по списку) и прости им вся согрешения, вольная и невольная, и даруй им Царствие Твое Небесное!» (и земные поклоны).

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

И далее — следующие псалмы.

После третьей «Славы» читаются написанные в очередной кафизме тропари и молитвы. Молитва «Господи, помилуй» читается 40 раз — по пальцам или четкам.

Иногда по желанию между вторым и третьим десятком (между 20 и 21 молитвой «Господи, помилуй!») произносится личная молитва верующего о самых близких людях, о самом насущном.

После чтения кафизмы

Достойно есть и заключительные молитвы

_____________________________________

Читайте Псалтирь, Апостол, Евангелие — здесь все. Кто читает Псалтирь ночью две кафизмы — за весь Псалтирь идет. Вслух Псалтирь читать ценнее, про себя по необходимости. Поднимайте ночной Псалтирь — отмолите себя и тех кого и не знаете до седьмого колена. Дневной тоже ценно. Как листья спадают по осени с дерева, так и грехи с человека читающего Псалтирь.

Читайте 17-ю кафизму — отмолите свои грехи и грехи родных до 7-го колена. 17-ю кафизму обязательно вечером в пятницу читайте. 17-ю кафизму по умершему читайте каждый день. Вымолите в Царствие небесное.

Схиархимандрит Иоанникий

_____________________________

Одна девяностолетняя старушка рассказала, что ей на сороковой день после своей смерти явился во сне знакомый псаломщик. При жизни, она помогала ему по хозяйству: мыла полы, посуду, стирала. Он с грустью сказал: “Отчего вы так мало молитесь, а ведь для нас нет лучшей помощи, чем чтение Псалтири”.

Рассказ сельского священника

______________________________

Мы жили с мужем вдвоем, но мира и тишины в доме не было. Я мужу не уступала, а он, в свою очередь, доказывал свою правоту, и так долго продолжалось.

Наконец мне все это надоело, и я решила вести себя по-другому. Муж мне скажет обидное слово, чувствую, что начинаю раздражаться, — беру Псалтирь и начинаю читать. Муж немного пошумит, потом замолчит. И так мало-помалу у нас в доме водворились тишина и спокойствие.

Пришла я в храм, мимо проходит отец, остановился около меня и говорит: «Вот давно бы так!».

Из книги «Жизнеописание старца схиигумена Саввы. С любовью о Господе, ваш Д.О.С.», М., 1998.

___________________________________

«Семнадцатая кафизма – это основа Псалтири, её нужно читать обязательно целиком, она неделимая… Помните семнадцатую кафизму! Чтобы семнадцатая кафизма была прочитана каждый день! Не сможете вечером прочитать, значит, днём, в дороге, где угодно, но семнадцатую кафизму нужно читать ежедневно. Это ваша сберкнижка духовная, это ваш капитал за ваши грехи. На мытарствах семнадцатая кафизма будет уже в защите за вас». Некоторые думают, что 17 кафизма читается только тогда, когда до ней доходит очередь и по-другому нельзя. Это не совсем так. Ее хорошо читать каждый день и многие благочестивые миряне так и делают. —- Для усопших — это великая помощь!

Старица схимонахиня Антония

________________________________

Старец советовал тем, у кого родственники курят, каждый день за курящего читать 108 псалом. Если погибает родственник (духовно) — читать Псалтирь и Акафист Божией Матери «Взыскание погибших». За мужчину сильно бес борется, говорил он, в семь раз сильнее, чем за женщину, потому что мужчина — образ Божий (имелось в виду, что в мужском образе приходил на землю Господь Иисус Христос и первым человеком был Адам).

— На жалобы батюшка отвечал:

— Читай Псалтирь!

— Батюшка, в семье большие ссоры.

— Читай Псалтирь.

— Батюшка, на работе неприятности.

— Читай Псалтирь.

Я недоумевала, как это может помочь? Но начинаешь читать — и все устраивается.

Иероним (Санаксарский)

________________________________

— Псалтирь отгоняет лукавых духов. Прп. Варсонофий Оптинский говорил, что для каждого православного христианина нужно читать хотя бы Славу в день. Я хочу сказать, что прп. Александр, начальник обители Неусыпающих, ввёл Чин Неусыпаемой Псалтири в монастырях. О нём очень хорошо написано в в Четьи-Минеях. Некоторые духовные исполины читали и всю Псалтирь в день на постоянной основе. Как, например, Симеон Дивногорец, Парфений Киевский, и др. Ефрем Сирин говорит о псалмах, чтобы они были непрестанно на наших устах. Это такая сладость — слаще меда и сот. Благ нам закон Господень паче тысящ злата и сребра. Возлюбих заповеди Твоя паче злата и топазия (Псалом 118, 127). Действительно, читаешь и не можешь умилиться. Это прекрасно! При чтении не всё понятно. Но Амвросий Оптинский говорит, что понимание приходит со временем. Открый очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего (Псалом 118, 18). Будем надеяться, действительно, что откроются наши духовные очи.

__________________________________________

КАК ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ДЕМОНИЧЕСКИХ СИЛ

«Многие подвижники, например праведный батюшка Николай Рагозин. Или например Блаженная старица Пелагия — Рязанская подвижница — советовали для защиты от тёмных сил почаще читать 26 псалом. Блаженная Полюшка говорила: «Кто будет читать этот псалом хотя бы три раза в день — тот будет ездить среди колдунов как на танке» — вот такое образное выражение. Ещё Блаженная Полюшка советовала, что если человек одержим нечистым духом или занимался колдовством, — то есть демоны насилуют этого человека, — то очень полезно взять благословение у хорошего священника и в течении 40 дней по 40 раз в день прочитать 26 псалом. Конечно это большой подвиг, но многие люди через это получают исцеление. Этот псалом по словам Блаженной Полюшки — имеет огромную силу. Это самый сильный псалом во всей Псалтири»…

иерей Андрей Углов

(27934)