ИСТОРИЯ

Относительно обретения этого св. образа известно следующее.

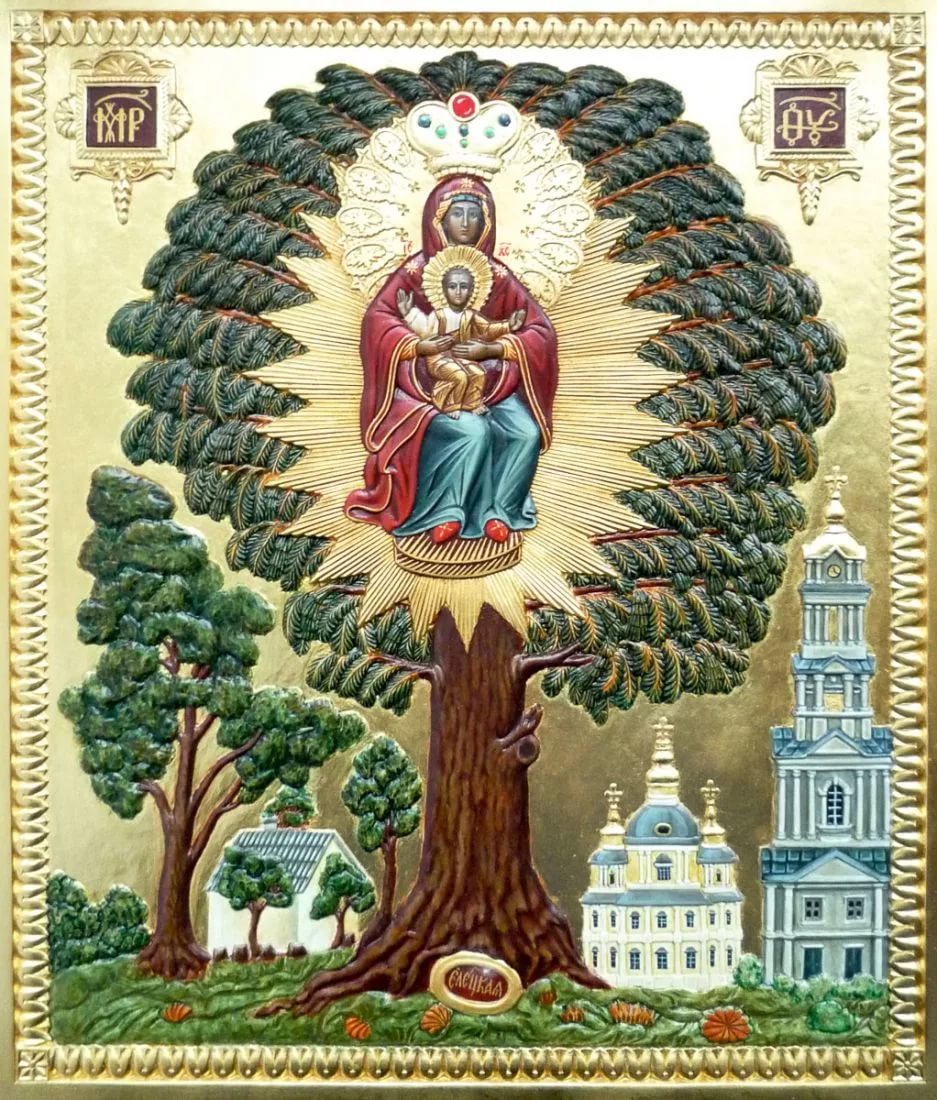

Когда прп. Антоний Печерский (скон. 1072 г.) в 1060 году был изгнан из Киева великим князем Изяславом (1054–1073), он тайно удалился в пределы Чернигова. Там он ископал себе на горах Болдиных пещеру и стал вести уединенную подвижническую жизнь. В это именно время им и была обретена икона Божией Матери. Он увидел ее на ели сияющей светлыми лучами, так что она казалась окруженной огнем.

Благодаря содействию Черниговского князя Святослава прп. Антоний на месте обретения иконы основал обитель и построил каменную церковь во имя Успения Богоматери. Как обитель, так и явленная икона, которая была поставлена в этой обители, были названы Елецкими. Елецкая обитель существовала до времен нашествия на Русь татар. В 1238 году татарские полчища Батыя вторглись в пределы русских владений и разрушили как церковь, так и обитель, основанные прп. Антонием. Елецкая икона, однако, сохранилась во внутренности монастырской стены.

После этого там, где подвизался прп. Антоний, более двух столетий виднелись лишь одни развалины. Только в 1470 году благочестивый Киевский князь Симеон Олелькович возобновил Елецкий монастырь. Cв. икона опять была поставлена в храме. Однако в начале XVII столетия Елецкий монастырь постигла та же участь, что и в XIII веке: он вторично был разрушен полководцем Польского короля Сигизмунда III Горностаем. В это тяжелое время чудотворный образ Елецкой иконы Божией Матери совершенно утратился, и дальнейшая история его совершенно неизвестна христианскому миру.

Впрочем, есть еще другое известие, по которому св. икону еще раньше, — когда в 1579 году, в Баториеву войну, Чернигов перешел в руки Польского короля, — взял в Москву князь Барятинский, потомок Черниговского князя Святослава Ярославича.

В 1676 году братья Козелы привезли из города Владимира в Чернигов другой образ Богоматери, также называемый Елецким. Ныне эта св. икона находится в Елецкой обители. Она не оригинал, найденный прп. Антонием, а один из многочисленных списков с древней Елецкой иконы, прославленный, подобно древней иконе, многочисленными чудесами.

Архимандрит Иоанникий Голятовский, бывший настоятелем Елецкого монастыря в XVII веке, говорит об этом чудотворном образе следующее: «Этот образ Пресвятой Богородицы привез из Великой России, именно из Владимира, Никита Феодорович Козель в январе 1676 года в Чернигов на ярмарку, и этот образ купил у него Константин (Константинович), князь Мазопетта (Острожский), и отдал его (взамен утраченного) в церковь Елецкой Богородицы. Ибо такой образ московские люди называют Богородицей Елецкой, так как он обретен в Чернигове на ели, что они вычитали у какого-то русского летописца».

В том же 1676 году Иоанникий посылал своих старцев в Москву для того, чтобы точно установить, почему эта икона именуется Елецкой. На это происходивший от Черниговских князей боярин Никита Иванович Одоевский отвечал: «Слышали мы от своих дедов и прадедов, что близ Чернигова на ели найден был образ Богоматери, а потому и церковь, там основанная, названа Богородице-Елецкая. Кем был поставлен туда образ, неизвестно, но то известно, что это было при князе Черниговском Святославе Ярославиче, как записано в синодике епископа Черниговского Зосимы Прокоповича: церковь Елецкая основана в 6568 (т. е. в 1060) году. Из Чернигова во время военное сия икона перенесена в Москву, а в Чернигове сей иконы нет».

Архимандрит Иоанникий Голятовский возобновил разрушенный польским полководцем Горностаем Елецкий монастырь Богородицы и поставил в нем пожертвованную князем Острожским св. икону. Кроме того, он описал в своей книге «Скарбница», или «Скравница» (Сокровищница), изданной в 1678 году в Новгороде-Северском, те многочисленные чудеса, которые совершались от этой иконы.

На Елецкой Черниговской иконе изображена ель, среди зеленых ветвей которой помещается сам образ Богоматери с Предвечным Младенцем на коленях. Величина всего изображения — 1 аршин и 14 вершков в вышину (если измерять посередине, так как вверху икона полукругла) и 1 аршин 1 вершок в ширину. Длина же самой иконы, находящейся в ветвях дерева, составляет 10 3/4 вершка, а ширина — 51/2 вершков. Вся лицевая сторона образа покрыта серебряной вызолоченной ризой, а венец Божией Матери украшен дорогими камнями.

Елецкая икона Богородицы в летнее время находится в главном Успенском соборном храме обители, а на зимнее время переносится в теплый Петровский, где и занимает особое место в киоте, с правой стороны за клиросом. Перенесение это совершается с особенной торжественностью, при соборном участии братии в священных облачениях, с пением тропаря Богоматери и при колокольном звоне.

В Черниговском Елецком монастыре с очень давних времен существует обычай каждую среду пред литургией служить молебен Богоматери с акафистом. К этому молебному пению и акафисту, совершаемым пред чудотворной иконой, усердные богомольцы, несмотря ни на какую погоду, всегда стекаются в значительном числе. Жители Чернигова имеют обыкновение брать этот чудотворный образ в свои дома.

Икона Богоматери, называемая Елецкая-Черниговская, имеется также в Харьковском Успенском соборе. Окольничий князь Даниил Барятинский, находившийся под начальством князя Василия Голицына и командовавший новгородскими полками, в 1687 году возвращался из похода в Крым. В Харькове он сильно заболел и, находясь уже при смерти, отдал бывшую при нем в походе Елецкую икону Богоматери в харьковский Успенский собор, где она и находится до сего дня.

Этот образ Божией Матери прославился многочисленными чудесами. На нем имеется весьма древняя надпись, сделанная киноварью: «Образ Пресвятая Богородица Елецкая-Черниговская», а в древнейшей описи Успенского собора, сделанной в 1724 году, значится: «Образ чудотворной Пресвятыя Богородицы Елецкой; риза серебряная, позолоченная, подана курченином Финогеном Безходарным, а подсвещник позолоченный полковником Григорием Кветкою». Таким образом, древность этой иконы вне всякого сомнения.

МОЛИТВЫ

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Елецкой-Черниговской»

глас 6

Твоего́ милосе́рдия дарова́ния воспомина́юще, Влады́чице, и Тво́й чудотво́рный о́браз благогове́йно лобыза́юще, упова́нием же Твоея́ по́мощи сердца́ на́ша веселя́ще, а́ки среди́ на́с прибыва́ющую Тя́ помышля́ем и ве́рою Тебе́ вопие́м: Твоего́ моли́ Сы́на и Го́спода, да научи́т на́с за́поведи Его́ всегда́ твори́ти и злы́я искуше́ния побежда́ти, и Тебе́, Предста́тельницу на́шу, досто́йно пе́ти и сла́вити во ве́ки.

Перевод: Твоего милосердия дарования вспоминая, Владычица, и Твой чудотворный образ благоговейно целуя, надеждой на Твою помощь сердца наши радующий, как о пребывающей среди нас о Тебе думаем и с верой взываем к Тебе: «Моли Сына Твоего и Господа, да научит нас заповеди Его всегда исполнять и злые искушения побеждать, и Тебя, Защитницу нашу, достойно воспевать и прославлять во веки».

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Елецкой-Черниговской»

глас 5

На неувядаемом дре́ве уго́днику яви́вшися, Твое́ же предста́тельство все́м моля́щимся при́сно явля́ющи, Влады́чице, и на́шего не отврати́ смире́ннаго моле́ния, но прегреше́ний на́ших проще́ния испроси́ и, ско́рби ду́ш на́ших отъемши, благода́рственное на́ше приими́ поклоне́ние, да любо́вию Тя́ во ве́ки сла́вим, Всепе́тая.

Перевод: На неувядаемом дереве угоднику явившись, Твое заступничество всем молящимся всегда являешь, Владычица, и нашего не отвергни смиренного моления, но прегрешений наших прощения испроси и, от скорби души наши избавив, благодарственное наше прими поклонение, да с любовью Тебя во веки прославляем, Всеми воспеваемая.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Елецкой-Черниговской»

Премилосе́рдая на́ша Засту́пнице, и ду́ш на́ших блага́я Храни́тельнице, и теле́с на́ших милосе́рдая Цели́тельнице, Богоро́дице Де́во! Ве́мы, я́ко недосто́йни есмы́, не то́чию Твои́х дарова́ний прича́стницы бы́ти, но и оче́й свои́х на чудотво́рный Тво́й о́браз возвести́, зане́ ду́ши на́ша грехо́в испо́лнены су́ть и о́чи зави́стными и блу́дными воззре́ньми оскверне́ни су́ть. Оба́че Твое́ сострада́ние челове́ком, в нужда́х и ско́рбех пребыва́ющим, воспомина́юще, и́м же Твоего́ Боже́ственнаго Сы́на на пе́рвое чу́до в Ка́не Галиле́йстей преклони́ла еси́, и да́же до дне́сь Того́ пра́ведный гне́в от гре́шников отвраща́еши, па́ки и па́ки на мольбу́ Тебе́, пред чудотво́рным Твои́м о́бразом, подвиза́емся и со смире́нным упова́нием Тебе́ про́сим: испроси́ грехо́м на́шим проще́ние, от па́губных страсте́й исцеле́ние, от нечу́вствия и от сна́ духо́внаго пробужде́ние и о доброде́телех христиа́нских ре́вность. Си́ми у́бо дарова́ньми ду́ши на́ша украси́вши, изба́ви на́с от го́рестей, в уны́ние некре́пкая сердца́ на́ша поверга́ющих, исцели́ боле́зни моля́щихся и о ни́хже моли́тву ти́и прино́сят, от напра́сныя сме́рти жи́знь на́шу сохрани́ и сию́ христиа́нскою кончи́ною во вре́мя подо́бно увенча́ти сподо́би. Но и земно́е на́ше пребыва́ние от взаи́мныя зло́бы и за́висти огради́, и в любви́ Христо́вой сие́ препровожда́ти на́м помози́. Це́рковь Сы́на Твоего́ во все́й вселе́нней умно́жи и утверди́, еретико́м обраще́ние ко и́стине испроси́, язы́ком же неве́рным ве́ры и́стинное позна́ние. Та́кожде и одоле́ние на враги́ и супоста́ты да́руй, и все́х на́с научи́, я́коже во дни́ весе́лия, та́ко и во дни́ печа́ли Тебе́ прославля́ти и о все́х Сы́на Твоего́ благодари́ти, житие́ свое́ в Его́ святу́ю во́лю вруча́ти со упова́нием ве́чнаго спасе́ния ожида́ти, да и та́мо просла́вим Его́ Пресвято́е и́мя и Твое́ милосе́рдое предста́тельство во ве́ки веко́в. Ами́нь.

(390)

ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ

С этой недели Святая Церковь начинает подготовку вурующих к Великому посту.

С этой недели Святая Церковь начинает подготовку вурующих к Великому посту.

_________________________

_________________________