СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

В 2019 году исполнилось 30 лет со дня прославления святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ ПАТРИАРХА

Святитель Тихон (в миру Василий Иванович Белавин) родился 19 января 1865 года в селе Клин Торопецкого уезда Псковской губернии в благочестивой семье священника Иоанна Беллавина. Дети помогали родителям по хозяйству, ухаживали за скотиной, всё умели делать своими руками.

Детство его прошло среди простого народа, он видел крестьянский труд и жил простой народной жизнью. Из замечательных эпизодов его детства известно, что однажды его отец, вместе со своими сыновьями ночевал на сеновале. Во сне ему явилась мать, бабушка Патриарха Тихона, и предсказала судьбу трех сыновей, своих внуков.

Про одного она сказала, что он будет жить обычной жизнью, про другого – что умрет молодым, а про Василия сказала, что вот этот будет велик. И отец Иоанн, проснувшись, рассказал этот сон своей жене, так что это предание сохранилось в семье. Пророческий сон впоследствии точно исполнился.

По достижении соответствующего возраста будущий Патриарх Тихон, тогда еще мальчик, начал обычное учение. Как сын священника, он учился сначала в Торопецком духовном училище. Затем он поступил в Псковскую семинарию, и, блестяще ее окончив, – в Санкт-Петербургскую Духовную Академию.

Любовь к Церкви, кротость, смирение, чистота сердечная, целомудрие, удивительная врожденная простота, так прежде присущая русскому народу, постоянная доброжелательность ко всем, особенный дар рассудительности, положительности – все это сделало Василия Белавина любимцем товарищей-студентов, которые шутя называли его Патриархом. В те времена не могло и в голову прийти, что это шуточное прозвище окажется пророческим, потому что патриаршества тогда в России не существовало.

НАЧАЛО СЛУЖЕНИЯ

После окончания Санкт-Петербургской Духовной Академии в 1888 г. Василий Белавин был отправлен в родную ему Псковскую духовную семинарию преподавателем. Ученики его очень любили, как и все, с кем он встречался (это было особенностью его жизни).

В 1891 г. он был пострижен в монашество с именем Тихона в честь любимого им святителя Тихона Задонского. Вскоре его рукоположили в сан иеромонаха и направили в Холмскую духовную семинарию (Варшавской епархии), где он стал сначала инспектором, а затем ректором. На 33-м году жизни, в 1897 году, совершилась его хиротония во епископа Люблинского, викария Варшавской епархии.

Только год пробыл святитель Тихон на своей первой кафедре, но, когда пришел указ о его переводе, город наполнился плачем – плакали православные, плакали униаты и католики, которых тоже было много на Холмщине.

Жители города собрались на вокзал провожать так мало у них послужившего, но так много ими возлюбленного архипастыря. Народ силой пытался удержать отъезжающего владыку, сняв поездную обслугу, а многие даже легли на полотно железной дороги, не давая возможности увезти от них православного архиерея. И только сердечное обращение самого владыки успокоило народ.

ГОДЫ В АМЕРИКЕ

Очень скоро молодого епископа Тихона отправили в Америку, где и поныне его именуют Апостолом Православия. В течение семи лет, будучи епископом Алеутским и Аляскинским, он мудро руководил паствой: преодолевая тысячи миль, посещал труднодоступные и отдаленные приходы, помогал обустраивать их духовную жизнь, возводил новые храмы, среди которых – величественный Свято-Никольский собор в Нью-Йорке.

Его паства в Америке возросла до 400 000 человек: русские и сербы, греки и арабы, обращенные из униатства словаки и русины, коренные жители – креолы, индейцы, алеуты и эскимосы.

Один раз за годы своей американской жизни он приезжал в Россию, где его успешные труды были отмечены: он был возведен в сан архиепископа.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

В 1907 году архиепископ Тихон был переведен в одну из крупнейших и древнейших епархий России – на Ярославскую кафедру. Здесь святитель Тихон верхом на лошади, пешком или на лодке добирался в глухие села, посещал монастыри и уездные города. Он также очень быстро нашел контакт со своей паствой. Его любили и уважали все слои общества.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

С 1914 по 1917 год он управлял Виленской и Литовской кафедрой. В Первую мировую войну, когда немцы были уже под стенами Вильно, он вывез в Москву мощи Виленских мучеников, другие святыни и, возвратившись в еще не занятые врагом земли, служил в переполненных храмах, обходил лазареты, благословлял и напутствовал уходившие защищать Отечество войска.

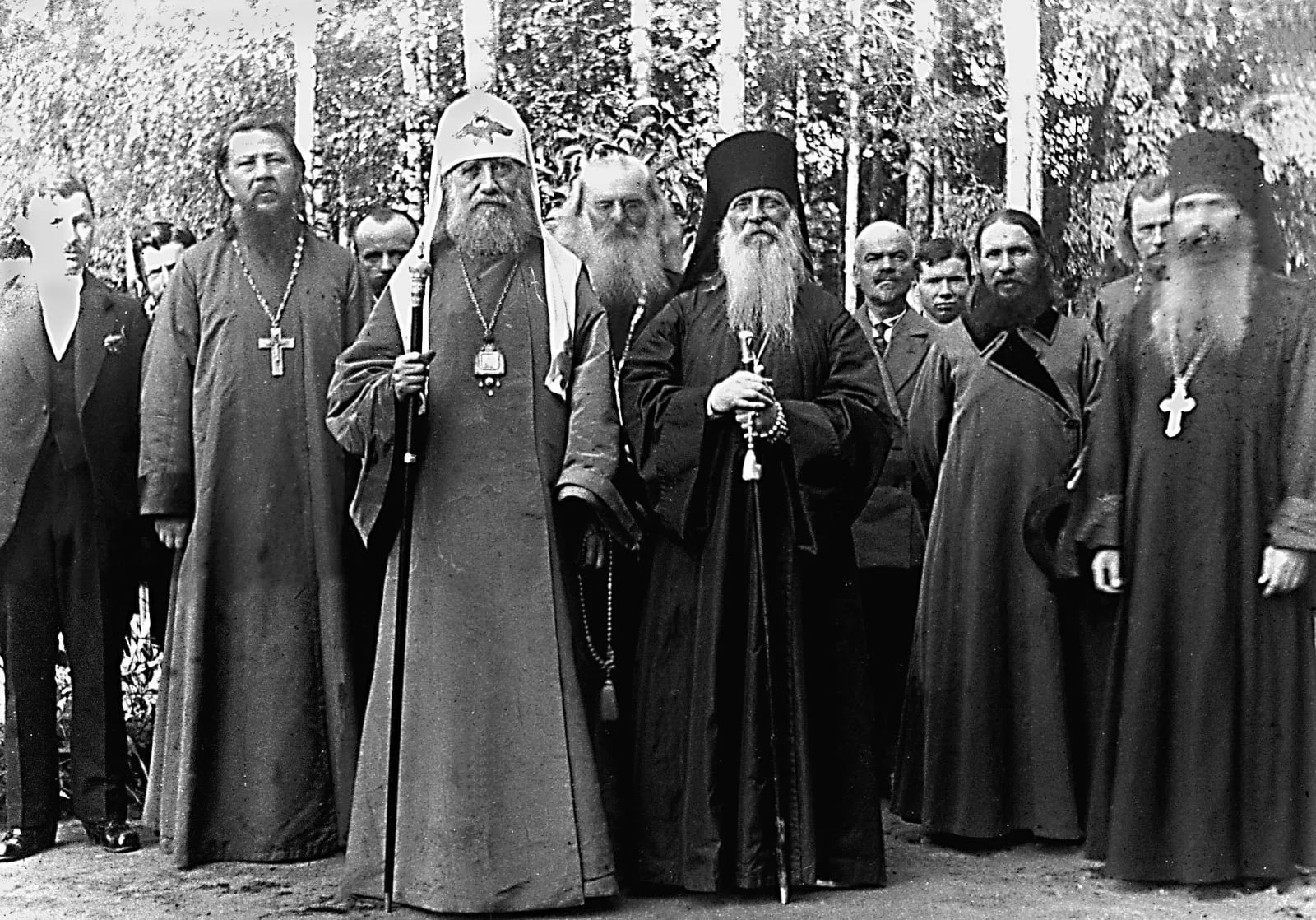

С июня 1917 года святитель Тихон – архиепископ Московский и Коломенский (с августа – митрополит).

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РОССИИ

5 ноября 1917 года на Всероссийском Поместном Соборе, восстановившем Патриаршество, святитель по жребию был избран Патриархом Московским и всея России. Интронизация проходила в Успенском соборе Кремля на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, 21 ноября (4 декабря). Святитель Тихон отмечал: «Патриаршество восстанавливается на Руси в грозные дни, среди огня и орудийной смертоносной пальбы».

ГОДЫ ГОНЕНИЙ

В 1921 году, в связи с голодом в Поволжье, Патриарх благословил добровольную передачу небогослужебных церковных ценностей в помощь голодающим, но вскоре власти постановили изъять у Церкви все драгоценные предметы.

Патриарх протестовал против насильственного изъятия богослужебных предметов. Эта позиция была расценена как саботаж, Патриарх был арестован и с апреля 1922 по июнь 1923 года находился в заключении, с мая – в Донском монастыре под домашним арестом, а летом 1922 года был препровожден во внутреннюю тюрьму ГПУ.

С августа 1922 года до весны 1923 года велись регулярные допросы Патриарха и привлеченных вместе с ним лиц. Патриарха Тихона обвиняли в преступлениях, за которые предусматривалась высшая мера наказания.

В 1923 году был устроен обновленческий «собор», на котором присутствовали несколько десятков по большей части незаконно поставленных архиереев, многие из которых были женаты. На этом «соборе» было сделано лживое объявление о том, что «единогласно принято решение о снятии с Патриарха Тихона сана и даже монашества».

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

27 июня 1923 года закончилось более чем годовое пребывание Патриарха Тихона под арестом, заточение его во внутренней тюрьме ГПУ, и он был переведен вновь в Донской монастырь.

Несмотря на гонения, святитель Тихон продолжал принимать народ в Донском монастыре, где он уединенно жил, и люди шли нескончаемым потоком, приезжая часто издалека или пешком преодолевая тысячи верст. Для всех приходивших к нему у него были открыты и сердце, и двери его дома.

Обычно Патриарх служил почти ежедневно. Последний год жизни он был серьезно болен, но служил по воскресеньям и праздникам. За два дня до смерти он совершил последнюю литургию – в церкви Большого Вознесения, а 25 марта (7 апреля) 1925 года, на Благовещение, в возрасте 60 лет Патриарх Тихон скончался в больнице на Остоженке – по официальным данным, от сердечной недостаточности, хотя существует версия о его отравления.

За несколько часов до смерти он произнес: «Скоро наступит ночь, темная и длинная». Святитель был погребен в Малом соборе Донского монастыря при огромном стечении народа. На похороны его собралось от 100 до 500 тысяч человек, стоявших под открытым небом.

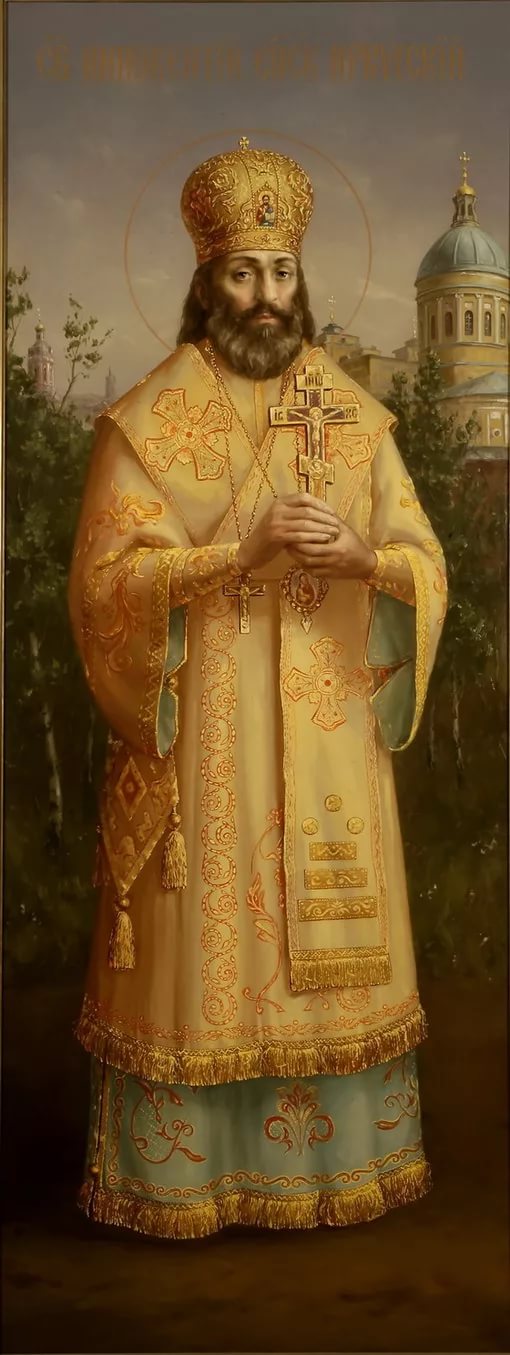

Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси, прославлен на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 9 октября 1989 года, в день преставления апостола Иоанна Богослова; святитель стоит во главе Собора новомучеников и исповедников Российских.

(246)

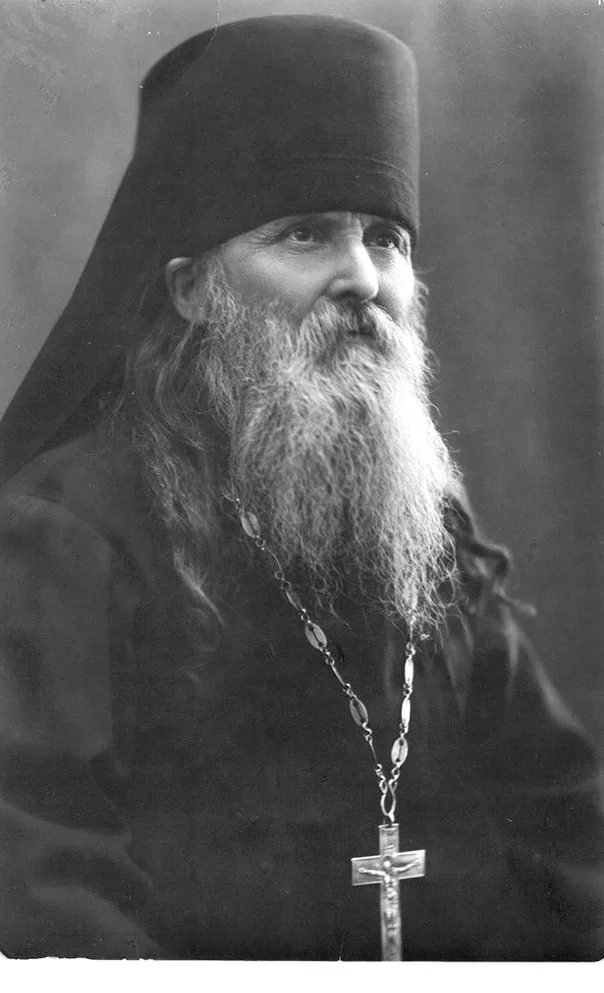

Сегодня день памяти духовного писателя, игумена Серафима (Кузнецова), скончавшегося в 1959 г. Он родился в 1873 г. в купеческой семье и в миру звался Георгием Михайловичем. В 1903 г. принял постриг в Белогорском Свято-Николаевском монастыре. Вскоре он получил известность благодаря своему почину строить царские обители, посвященные памятным событиям в жизни Дома Романовых, первым в 1904 г. он открыл Серафимо-Алексеевский скит. О. Серафим был активным участником патриотического движения, являлся одним из лидеров пермских монархистов, участником нескольких монархических съездов, членом-учредителем Всероссийского Дубровинского Союза Русского Народа. В годы Первой мировой войны он находился на фронте.

Сегодня день памяти духовного писателя, игумена Серафима (Кузнецова), скончавшегося в 1959 г. Он родился в 1873 г. в купеческой семье и в миру звался Георгием Михайловичем. В 1903 г. принял постриг в Белогорском Свято-Николаевском монастыре. Вскоре он получил известность благодаря своему почину строить царские обители, посвященные памятным событиям в жизни Дома Романовых, первым в 1904 г. он открыл Серафимо-Алексеевский скит. О. Серафим был активным участником патриотического движения, являлся одним из лидеров пермских монархистов, участником нескольких монархических съездов, членом-учредителем Всероссийского Дубровинского Союза Русского Народа. В годы Первой мировой войны он находился на фронте.

СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

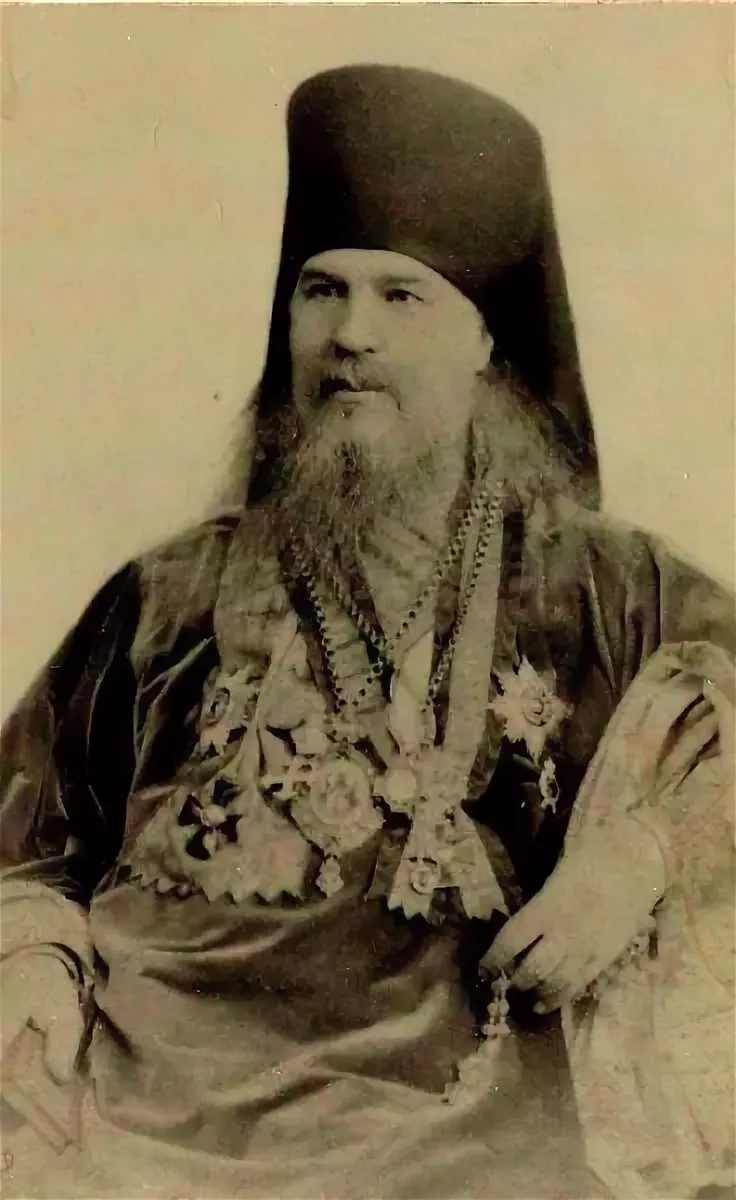

Он родился в 1858 г. в семье священника и в миру звался Павлом Васильевичем. Окончил классическую гимназию в Риге, а затем Киевскую духовную академию, где принял монашеский постриг. В 1904-13 гг. он возглавлял Курскую кафедру, принимал активное участие в делах местных патриотов, был почетным председателем Курского отдела Союза Русского Народа. В 1915 г. по желанию Государя владыка Питирим возглавил Петроградскую кафедру. Владыка был записан в «распутинцы», все его действия подвергались осмеянию в прессе и обществе. После февральского переворота он был с позором изгнан с кафедры и выслан на Кавказ во Второ-Афонский монастырь. Последние годы жизни провел в тяготах и лишениях.

Он родился в 1858 г. в семье священника и в миру звался Павлом Васильевичем. Окончил классическую гимназию в Риге, а затем Киевскую духовную академию, где принял монашеский постриг. В 1904-13 гг. он возглавлял Курскую кафедру, принимал активное участие в делах местных патриотов, был почетным председателем Курского отдела Союза Русского Народа. В 1915 г. по желанию Государя владыка Питирим возглавил Петроградскую кафедру. Владыка был записан в «распутинцы», все его действия подвергались осмеянию в прессе и обществе. После февральского переворота он был с позором изгнан с кафедры и выслан на Кавказ во Второ-Афонский монастырь. Последние годы жизни провел в тяготах и лишениях.

Если мы с вами вдоль Рязанского кремля спустимся вниз, и выйдем к речке Лыбедь, которая в настоящее время почти вся протекает под землей и только внизу улицы Архиерейской (ныне ул. Рабочих) бежит небольшим и не очень чистым ручьем, то очутимся в одной из старейших частей города Рязани. Здесь когда-то была огромная Базарная площадь, на которой находились церкви Симеона Столпника и Входоиерусалимская. А за ними блестели купола Воскресенского, Благовещенского, Вознесенского храмов и кресты Казанского явленского женского монастыря.

Если мы с вами вдоль Рязанского кремля спустимся вниз, и выйдем к речке Лыбедь, которая в настоящее время почти вся протекает под землей и только внизу улицы Архиерейской (ныне ул. Рабочих) бежит небольшим и не очень чистым ручьем, то очутимся в одной из старейших частей города Рязани. Здесь когда-то была огромная Базарная площадь, на которой находились церкви Симеона Столпника и Входоиерусалимская. А за ними блестели купола Воскресенского, Благовещенского, Вознесенского храмов и кресты Казанского явленского женского монастыря.