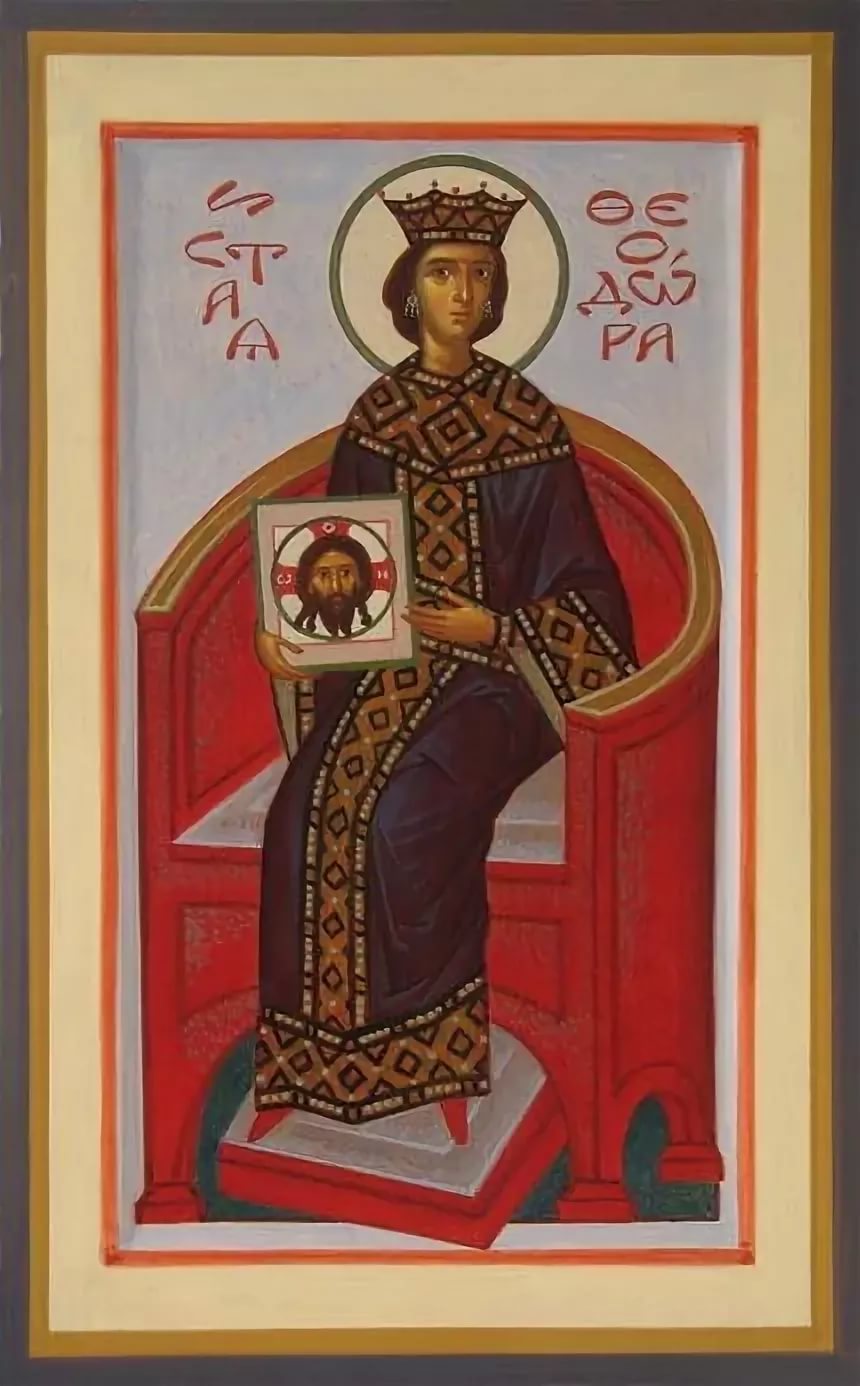

ИЗБРАННИК БОЖИЙ. ИВЕРСКАЯ МОНРЕАЛЬСКАЯ ИКОНА

В ночь с 30 на 31 октября 1997 года в Афинах произошло событие, потрясшее весь православный мир: в отеле при загадочных обстоятельствах был жестоко убит Иосиф Муньос-Кортес, хранитель чудотворной мироточивой Иверской Монреальской иконы Божией Матери.

С того времени прошло уже более 20 лет, однако убийцы (по некоторым предположениям, сатанисты) так и не найдены.

Неизвестна и судьба чудотворной иконы, она бесследно исчезла.

ВСТРЕЧА С ПРАВОСЛАВИЕМ

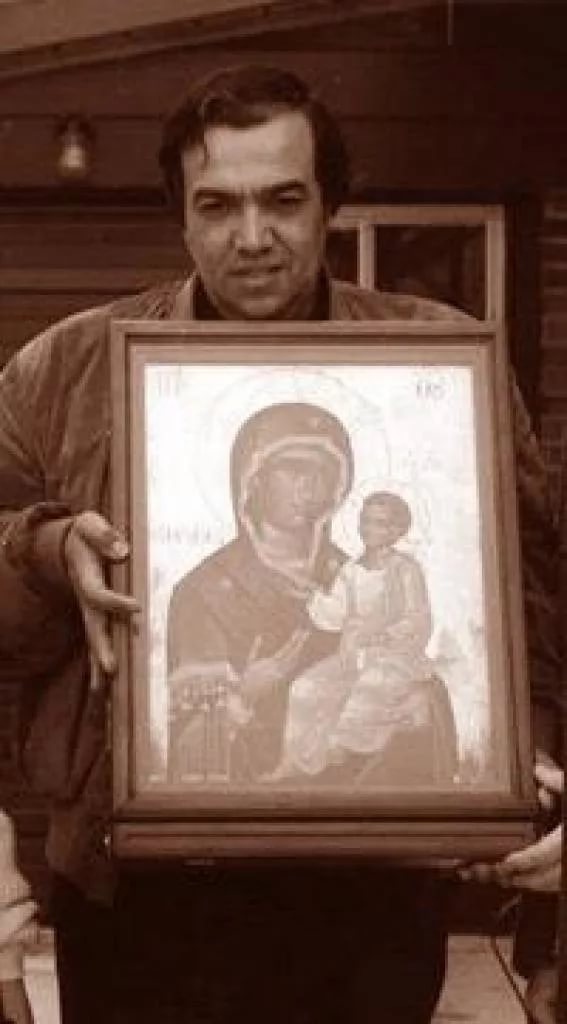

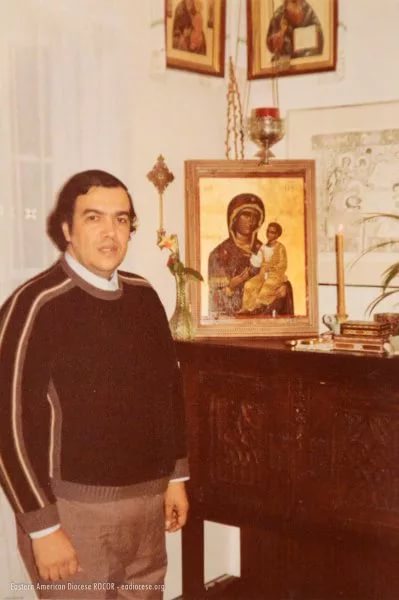

Иосиф (Хосе) Муньос-Кортес родился 13 мая 1948 года в католической семье в Чили. Когда ему едва исполнилось 14 лет, он по дороге в католический собор заблудился на улочках Сантьяго и, услышав необычное пение, зашел в православный храм. В тот день, 27 сентября, был праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня.

Красота убранства храма, икон и богослужения поразила отрока, потрясла его до глубины души, и с тех пор он начал посещать эту церковь. Через два года архиепископ Леонтий Чилийский благословил его перейти в Православие. Это было в 1964-м году.

С детства мальчик любил рисовать и, окончив Школу художеств в Сантьяго, какое-то время работал учителем рисования в частной школе. Желая, однако, получить более серьезное образование и выучиться иконописи, Иосиф в 1974 году переехал в Канаду.

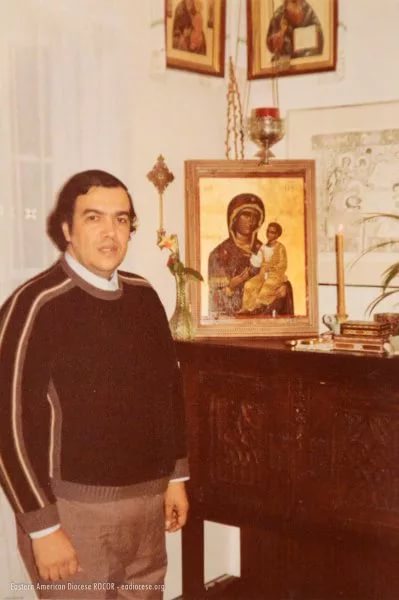

Здесь он окончил отделение теологии в Монреальском университете, выучил английский и французский языки. Молодому испанцу приходилось и много работать, чтобы обеспечить свое существование. Одновременно Иосиф начал посещать архиерейское подворье в Монреале, пытался осваивать иконописное дело, а со временем уже начал получать заказы на написание икон.

< ПРЕСВЯТАЯ ДЕВА ДОЛЖНА УЕХАТЬ ВМЕСТЕ С ВАМИ»

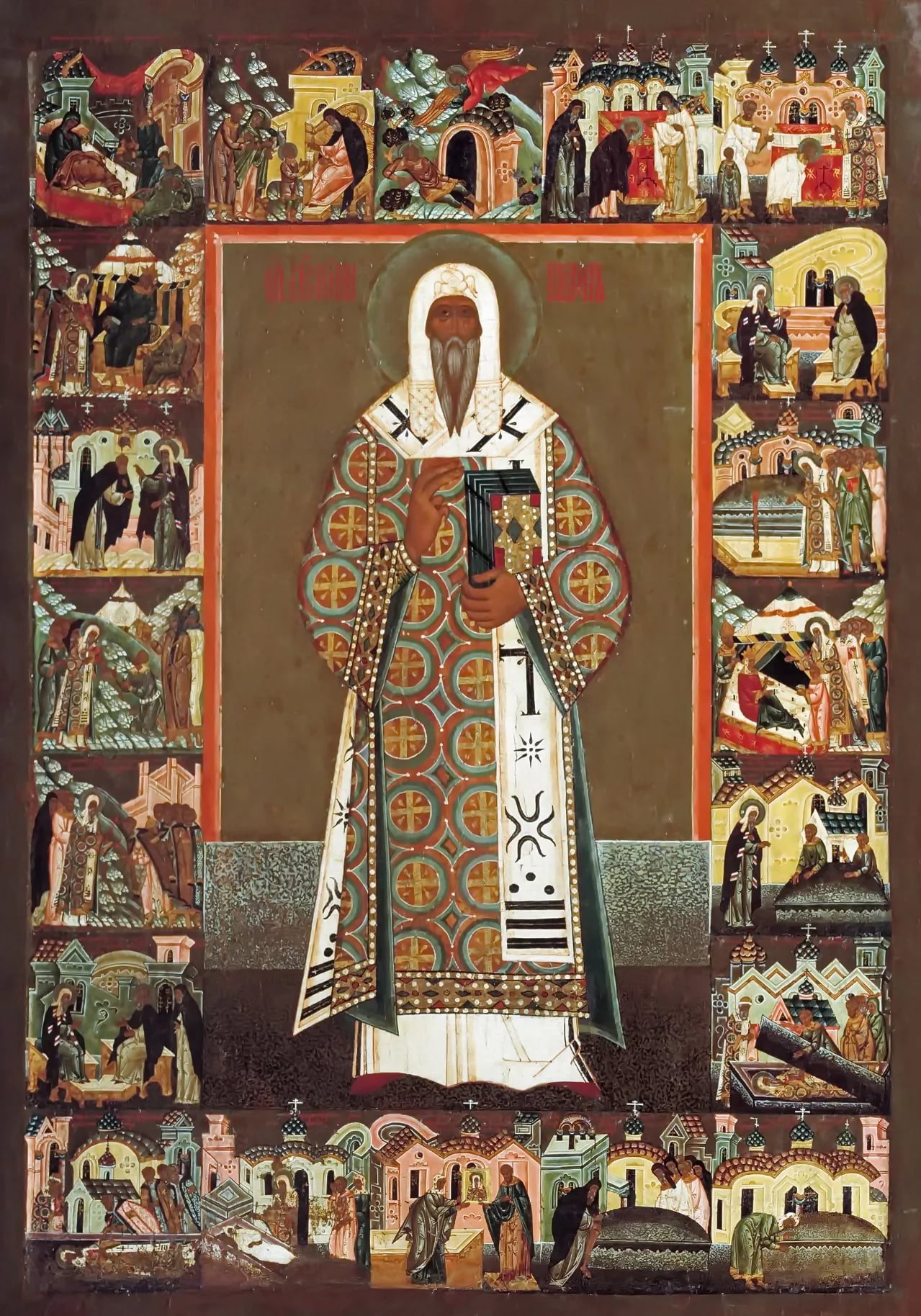

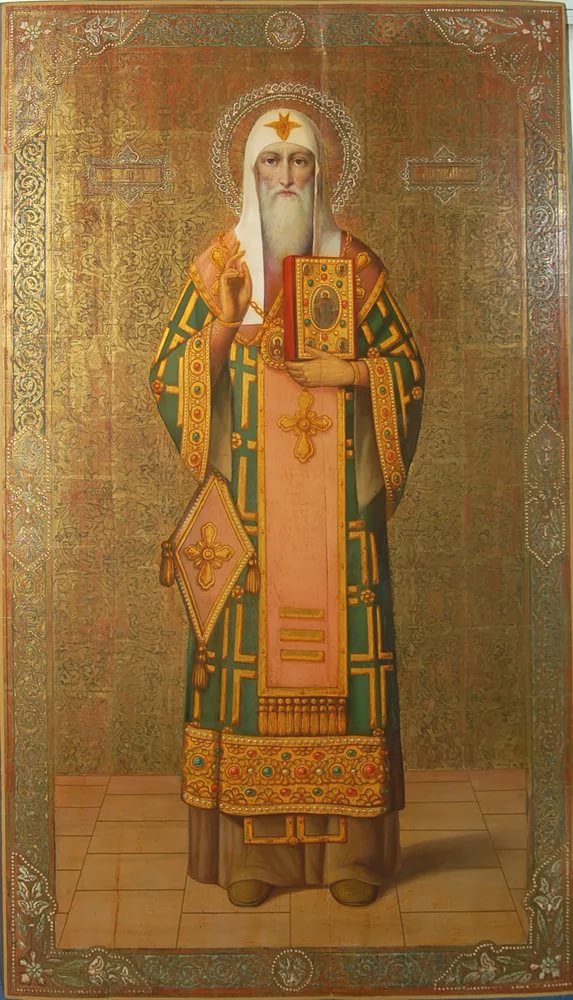

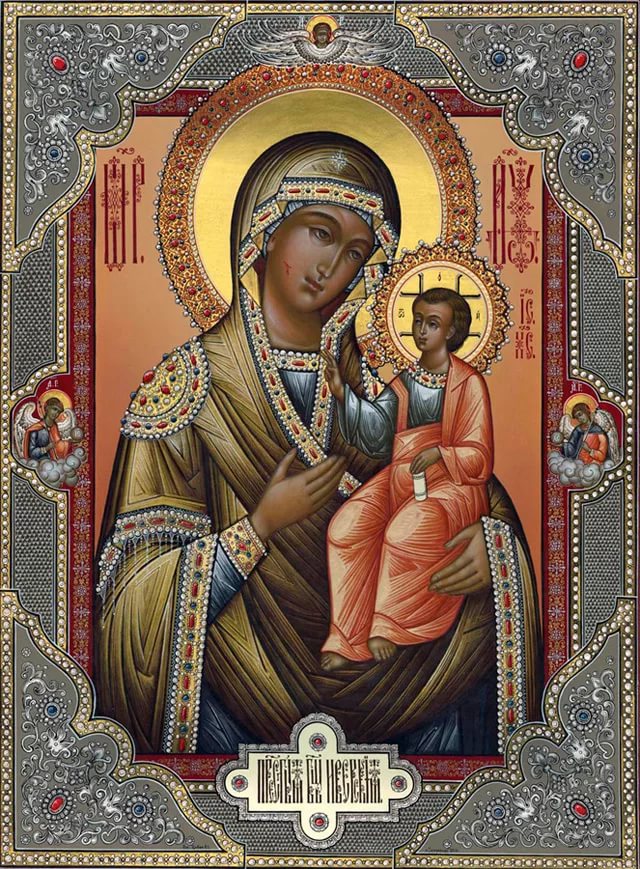

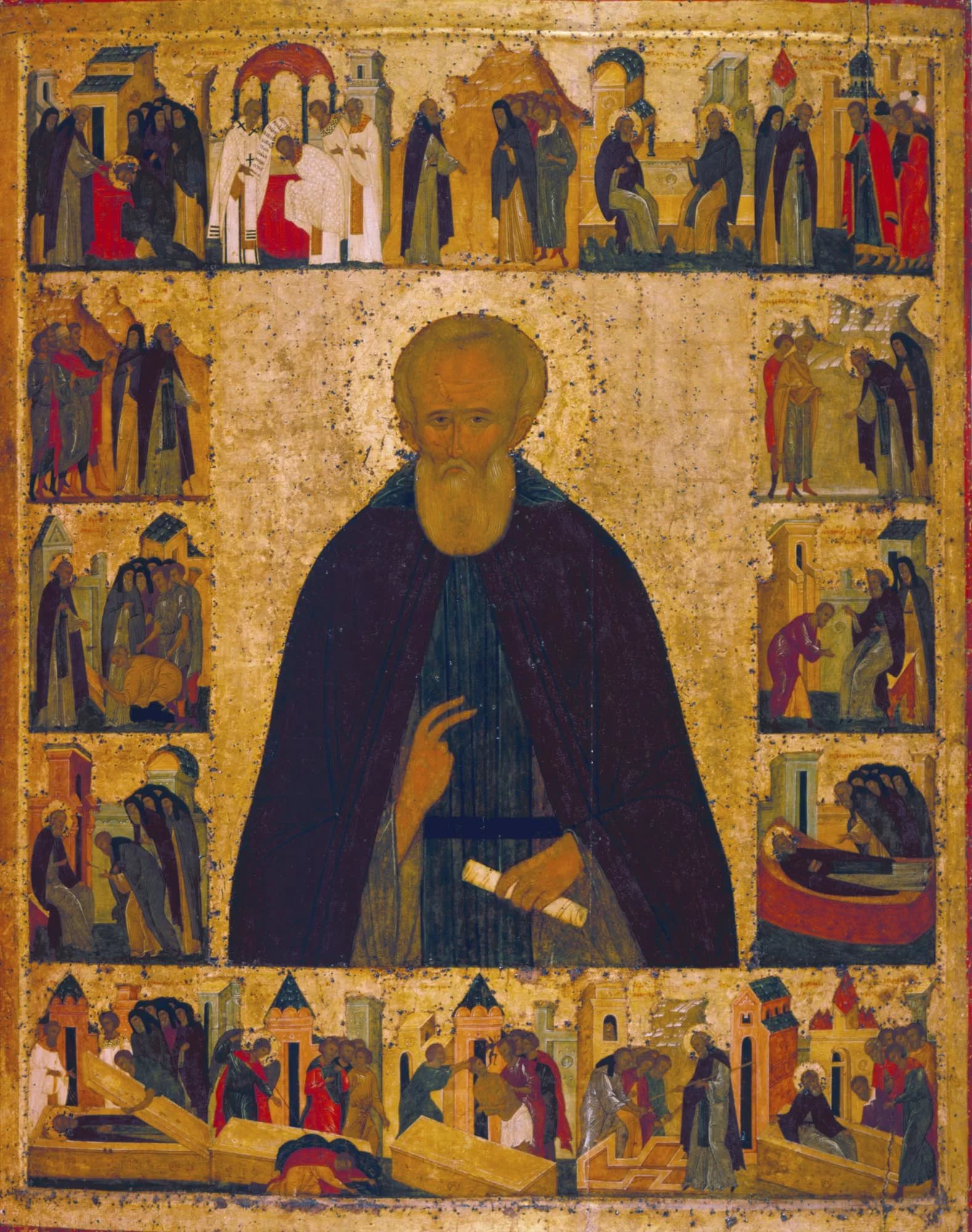

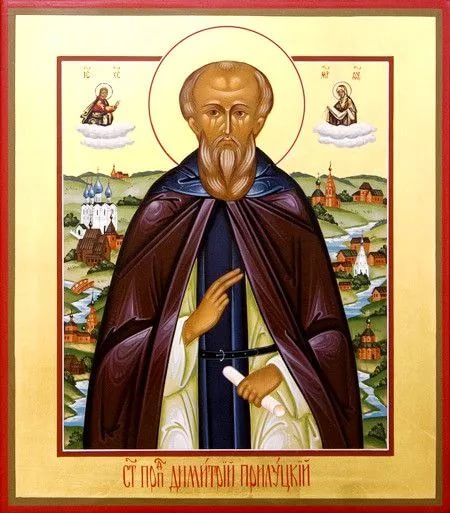

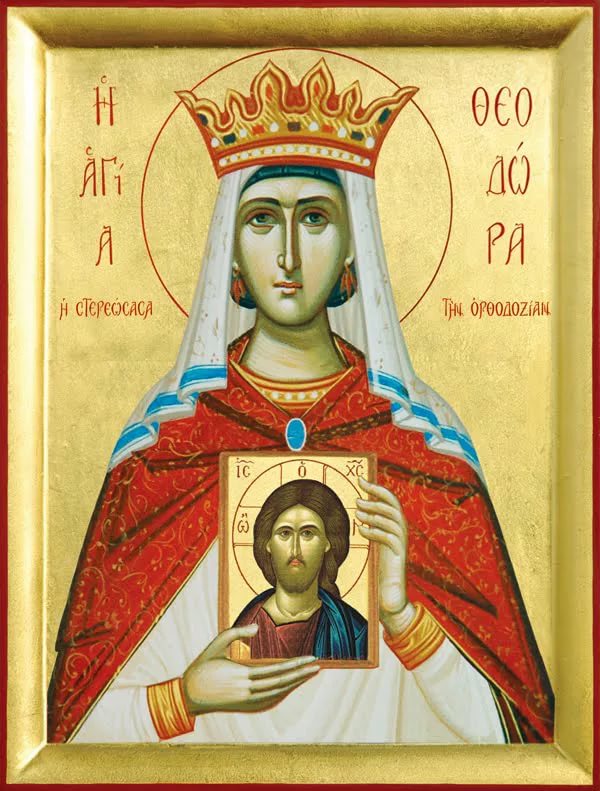

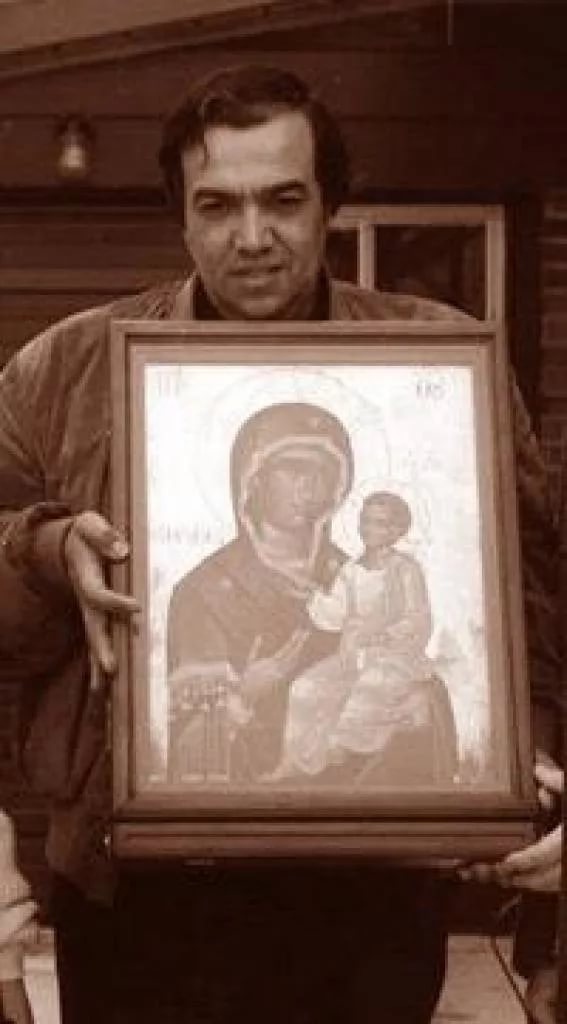

В 1982-м году, во время паломничества на Святую Гору Афон, Иосиф побывал в Спасо-Рождественском скиту. Здесь, в иконописной мастерской, он увидел глубоко поразивший его образ Божией Матери. Он настойчиво просил продать ему эту икону, но получил отказ. Молодой паломник горячо молил Богородицу позволить ему увезти Ее образ в Канаду. Уже выходя из ворот обители, он увидел поспешавшего к нему игумена, который вручил ему икону со словами: «Пресвятая Дева должна уехать вместе с вами».

Находясь на борту корабля, следующего в афонский порт Дафни, он услышал внутренний голос, повелевавший ему отправиться в Иверский монастырь и приложить свою икону к чудотворному образу Божией Матери «Вратарница», небесной Хранительницы и Покровительницы Афона. Врученная ему икона была списана с этого образа. Он исполнил это повеление. Вернувшись в Монреаль, Иосиф поместил икону «Вратарница» у себя в комнате и каждую ночь читал перед ней акафист.

МИРОТОЧЕНИЕ ИКОНЫ

24 ноября 1982 года Иосиф проснулся около трех часов ночи и ощутил сильное благоухание. Взглянув на образ Пречистой, он заметил на нем капли влаги и подумал, что это стекает масло из лампады. Но, вытирая их, он с изумлением обнаружил, что благоухание исходит именно от них. Ему стало ясно, что это – благовонное миро. С тех пор икона мироточила постоянно, за исключением Страстной седмицы.

Через икону милостью Божией совершилось множество чудесных исцелений, но Иосиф не раз говорил, что самым великим чудом мироточивой иконы было то, что она подвигала людей к покаянию.

Более тысячи лет назад дерзкий воин ударил мечом по Ее Пречистому лику, и из образовавшейся раны потекла кровь. Это было первое зримое человеческими очами чудо иконы. Второе знамение было духовного свойства: пораженный чудом воин принес сердечное покаяние, оставил иконоборческую ересь и принял монашество.

24 ноября 1982 года хранимый братом Иосифом список Иверской Афонской иконы явил первое чудо – мироточение. Второе ее знамение выразилось в покаянии множества людей.

ПОЕЗДКИ С ИКОНОЙ

Весть о мироточении иконы быстро разнеслась среди верующих, и с того времени Иосиф Муньос стал ездить с иконой по храмам и приходам Русской зарубежной церкви в Канаде и в других странах. Свою первую поездку за границу он совершил в столицу США Вашингтон по приглашению отца Виктора Потапова.

Тем временем приглашения и просьбы к Иосифу поступали не только из разных городов и стран, но и с других континентов. Он побывал в Южной Америке, в Европе, в Австралии. Посещал с иконой не только храмы и монастыри, но и дома престарелых, интернаты, больницы, частные дома и квартиры, другие места, где люди звали его к себе.

Для оплаты перелетов и других расходов, сопряженных с постоянными разъездами, друзья и знакомые Иосифа создали общество «Дом Иконы». Были собраны многочисленные свидетельства об исцелениях от неизлечимых болезней и другой помощи после молитв к Монреальскому образу Богоматери. Сам хранитель чудотворной иконы, по воспоминаниям тех, кто его видел, вел себя очень скромно и во время богослужений не привлекал к себе внимания. От длительных переездов у него развился сахарный диабет, однако он скрывал эту свою болезнь. При этом у самого Иосифа порой не хватало денег даже на лекарства и предметы первой необходимости.

КРОВЬ РОССИЙСКИХ НОВОМУЧЕНИКОВ

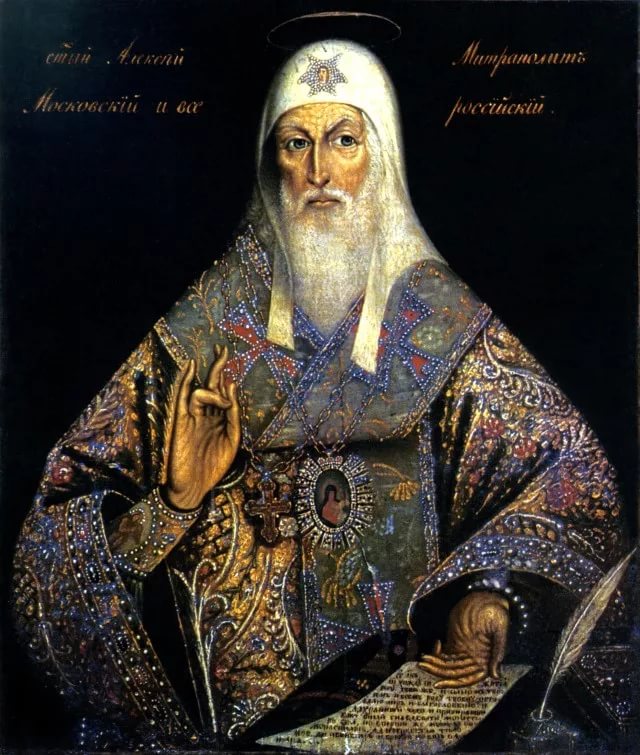

Иосиф Муньос всегда чувствовал особую связь с Россией и не раз говорил об этом в своих интервью. А однажды в одной из бесед прямо назвал себя русским. В его доме хранились частицы мощей великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары, которых он особенно почитал. Монреальская икона участвовала во всех торжествах празднования 1000-летия Крещения Руси.

Также он считал не случайным, что Иверская икона начала мироточить почти ровно через год после прославления Русской зарубежной церковью царской семьи и других новомучеников Российских (в Русской православной церкви это прославление произошло лишь через 20 лет). Иосиф говорил, что «ради крови Новомучеников, прославленных Зарубежной церковью, явил Бог это чудо».

ПРЕДЧУВСТВИЕ ГИБЕЛИ

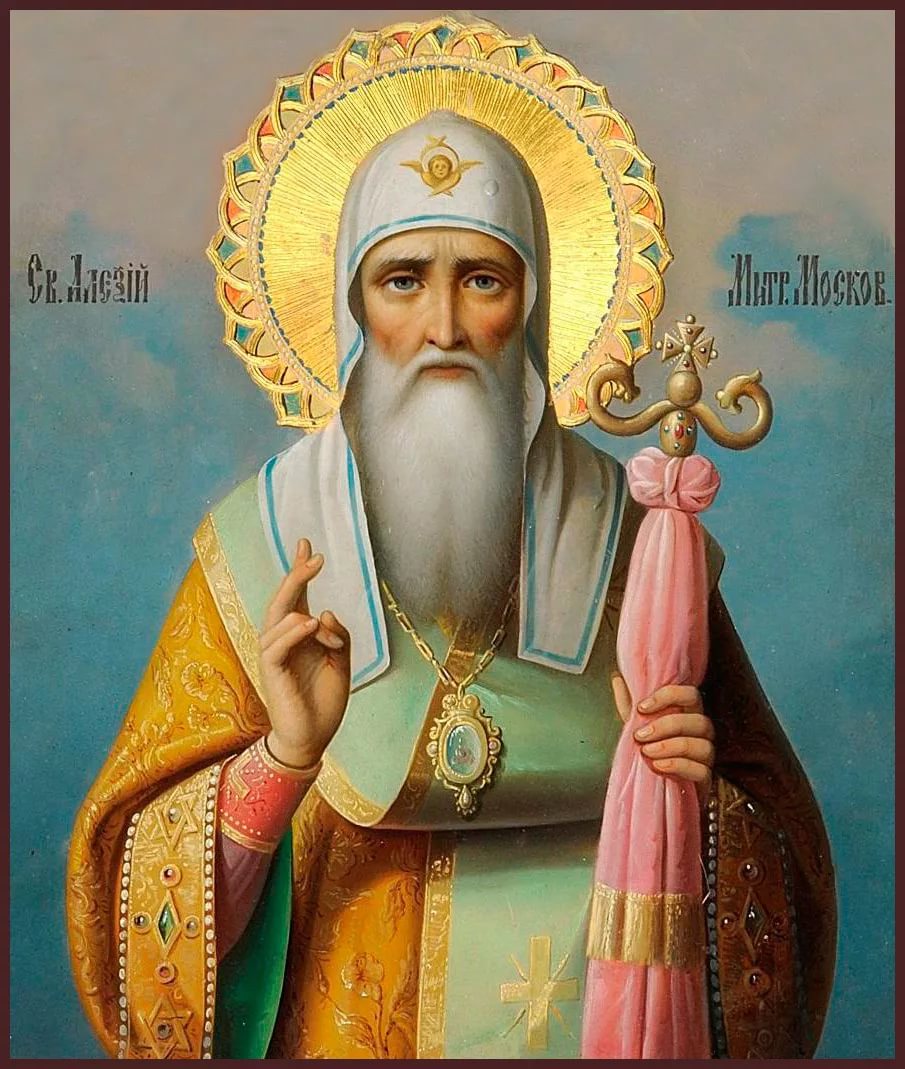

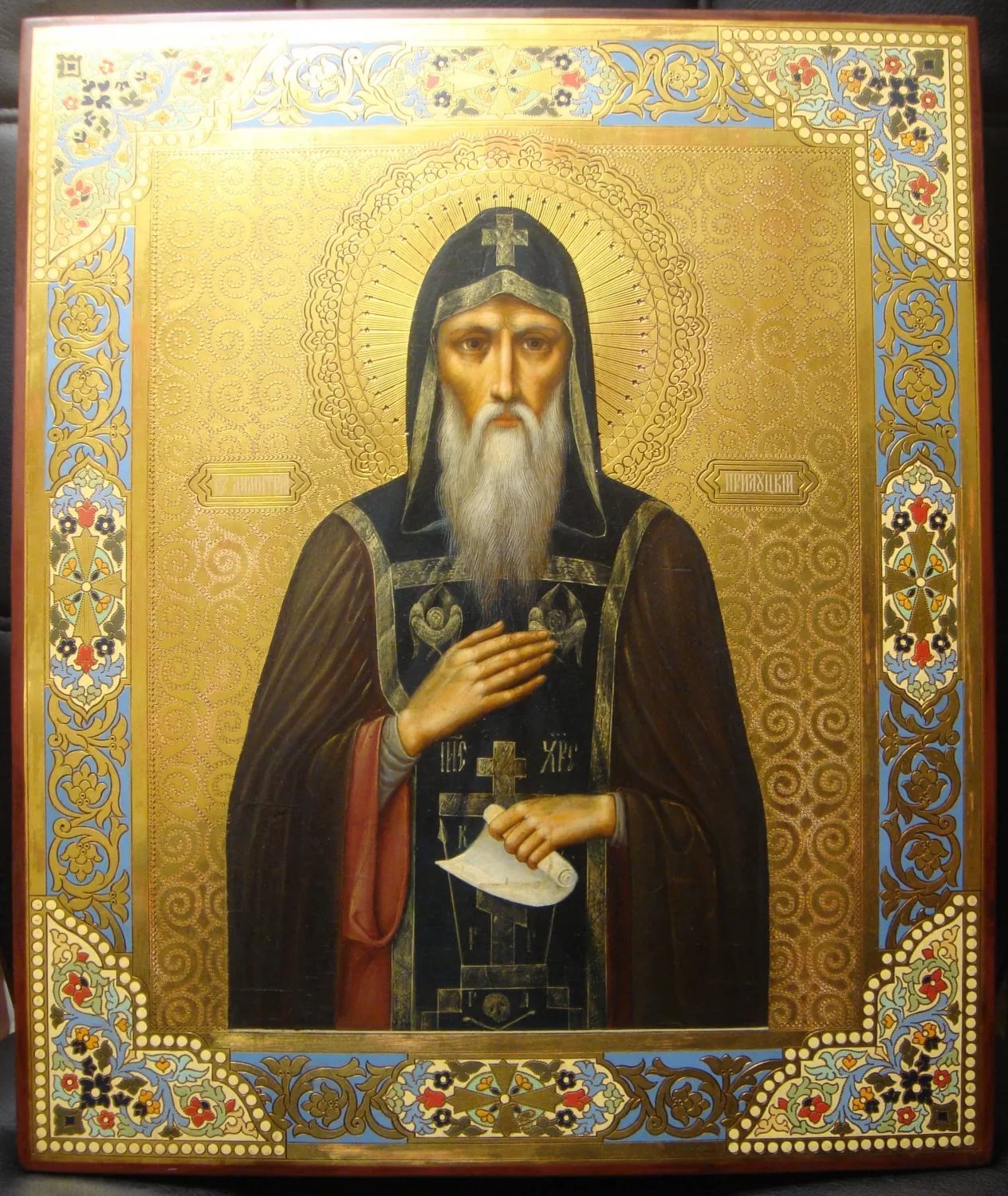

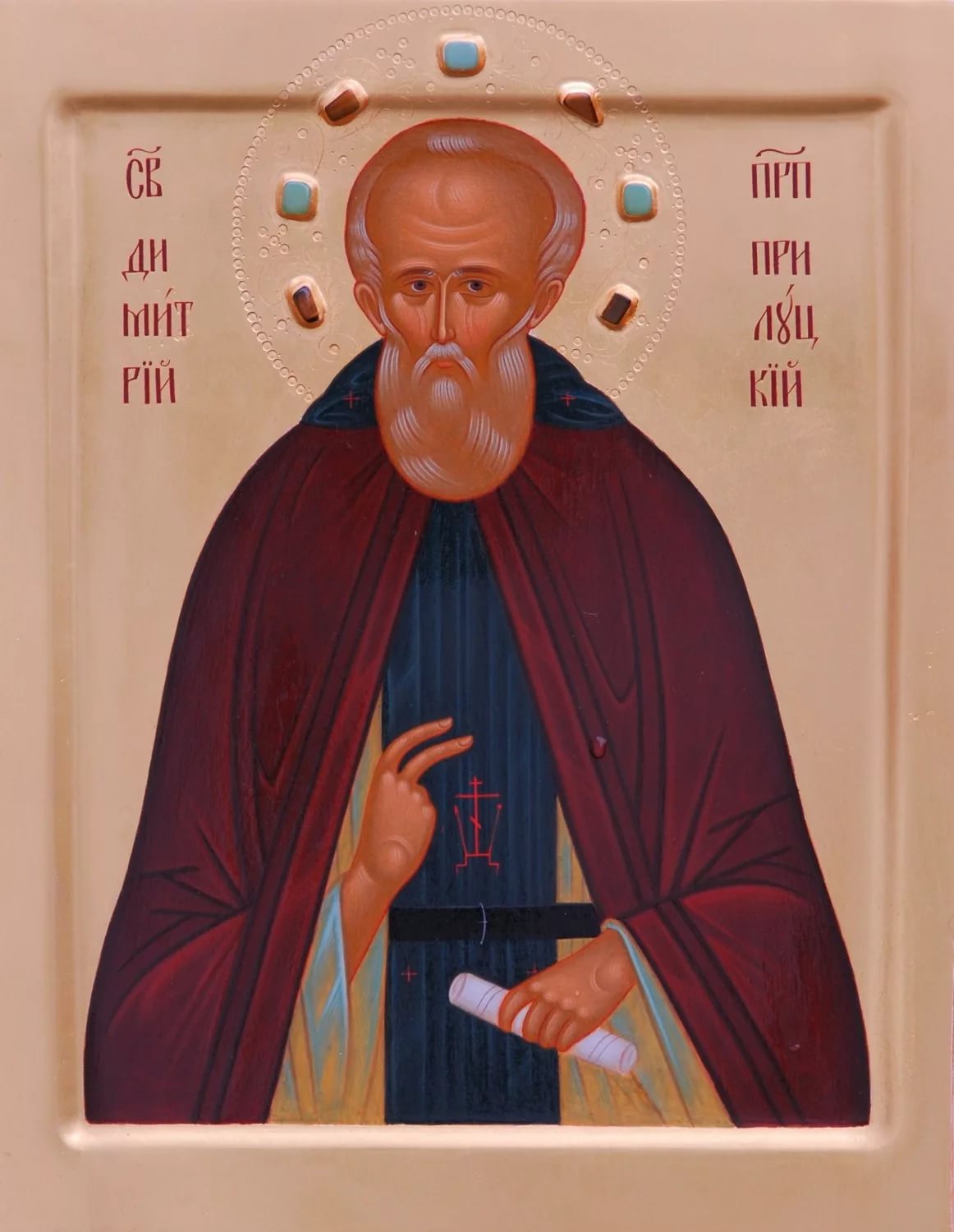

Свое служение хранитель мироточивой иконы продолжал 15 лет. Его духовником все эти годы был тот самый старец Климент, подаривший ему образ. В начале 1990-х афонский схимник постриг Иосифа в монашество с именем Амвросий — в честь русского святого Амвросия Оптинского. Это был тайный постриг, о котором знали лишь несколько человек.

Он же в 1996 году предсказал Иосифу, что следующий год станет для него судьбоносным, и тогда произойдут «страшные события».

За год до кончины Иосифу было открыто, какой смертью он умрет. Об этом случае рассказывал в письме Марии Потаповой регент Спасо-Вознесенского храма в Сакраменто (США) Дмитрий Гортынский:

«Он проснулся ночью и почувствовал, что связан по рукам и ногам. Рот у него был тоже завязан, и он не мог ни говорить, ни кричать. Он пытался освободиться, но не мог, и только молился в себе. Он знал, что это была нечистая сила, и она его продержала так всю ночь». По словам самого Иосифа, это был вовсе не сон, но все происходило наяву.

За две недели до своей гибели Иосиф Муньос приехал в Афины.

Отец Александр Ивашевич постоянно был в эти дни рядом с Муньосом и впоследствии на основе этого написал свои воспоминания «Последние дни брата Иосифа».

За две недели священник и хранитель чудотворной иконы побывали во многих святых местах в разных городах Греции.

Накануне трагической гибели Иосифа Муньоса, 29 октября, друзья посетили древний монастырь святителя Николая на острове Андрос. Сопровождавший их монах открыл храм, вошел внутрь и вдруг воскликнул, что «Божия Матерь заплакала». Оказалось, что в этот момент стал слезоточить древний большой настенный образ молящейся Богородицы (фреска XV века), находящийся в притворе храма. Монах рассказал, что икона «плачет», когда происходит или должно произойти что-то страшное. Оба пришельца восприняли это знамение Божией Матери как имеющее отношение к их Зарубежной церкви.

СМЕРТЬ ИОСИФА И СУДЬБА ИКОНЫ

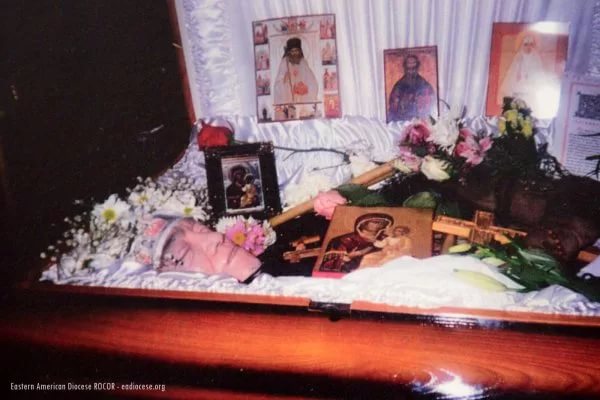

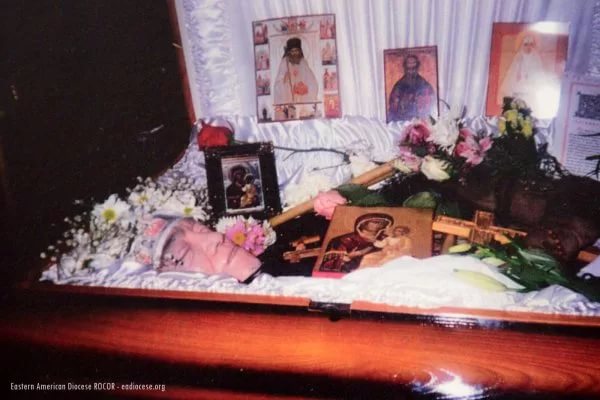

Иосиф Муньос был убит в ночь с 30 на 31 октября, его тело в одном из номеров «Гранд-отеля» в Афинах обнаружила горничная. Было установлено, что в убийстве принимали участие несколько человек. Иосифу нанесли сильные удары по голове и лицу, из-за чего произошло кровоизлияние в мозг. Следы пыток были видны на шее, груди, руках и ногах. Иосиф лежал поперек кровати. Неизвестные связали его, причем таким образом, чтобы причинить ему наибольшие страдания. Пытки продолжались полчаса, после чего Иосиф еще долго умирал в одиночестве.

По всей видимости, убийцы хотели узнать, где находится икона.

После смерти Иосифа Муньоса мироточивая Монреальская икона пропала. Хранитель всегда прятал святыню, когда отправлялся куда-то без нее.

Милостью Божией, 6-го октября 2007 года (в праздник зачатия св. Пророка и Предтечи Иоанна) – в год восстановления канонического единства внутри Русской Православной Церкви – в штате Гавайи было явлена мироточивая репродукция «Монреальской-Иверской» иконы, известная как «Гавайская» икона.

Это был ответ на вопрошания верных «вернется ли икона». Возвращение Иверской Мироточивой Иконы Божией Матери явилось важным духовным результатом Акта о каноническом общении и знаком Божьего благоволения к Поместной Русской Православной Церкви.

(288)