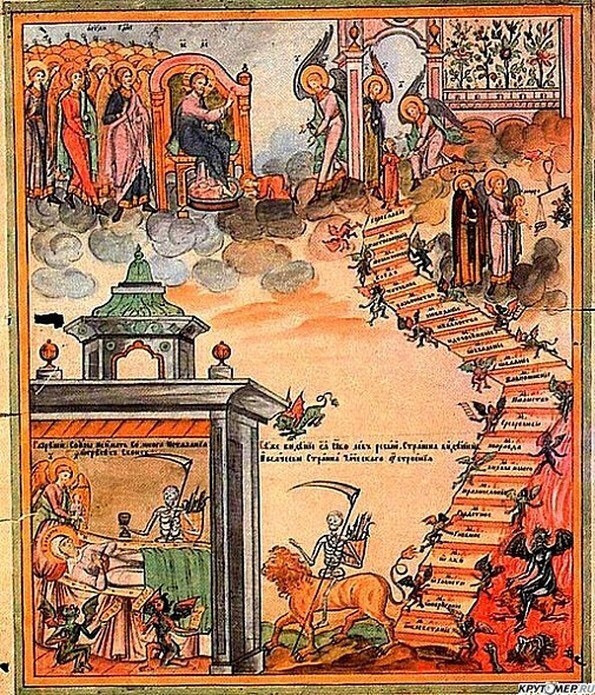

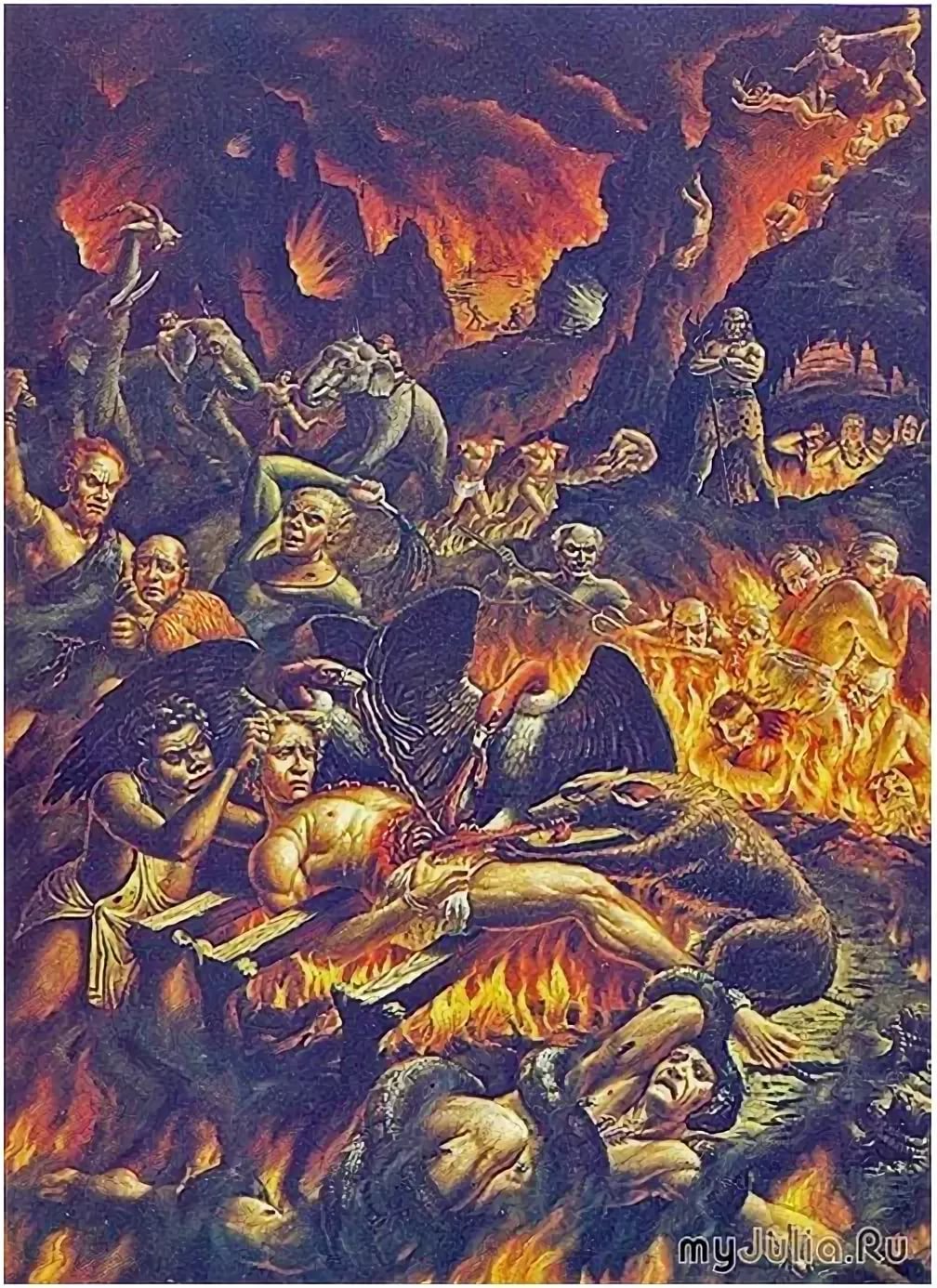

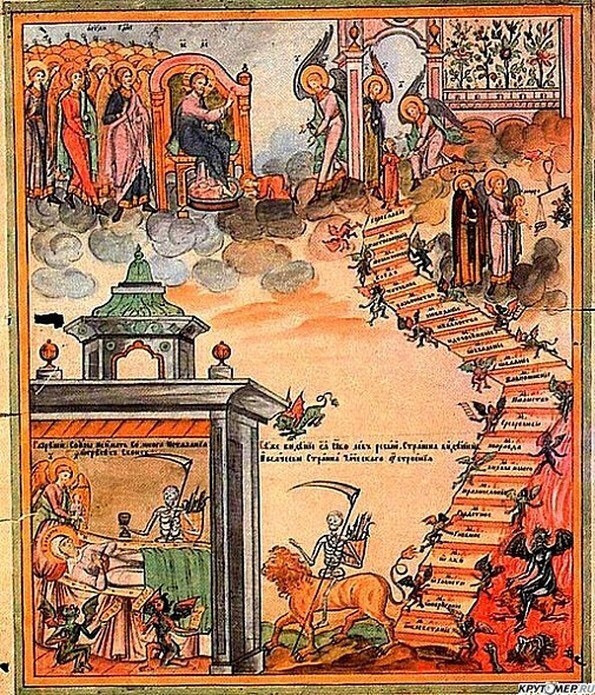

— Душа человека до 3 дня находится рядом с его родными, с 3 по 9 день ей показывают загробный мир, а с 9 дня — особо тяжелый период для души умершего, она идет по мытарствам, где познает все свои грехи. Наконец, в 40 день оканчиваются мытарства и душа снова возносится Ангелами на поклонение Богу, Который определяет ей соответствующее место в ожидании Страшного Суда по ее земным делам, духовному состоянию и по благодати молитв Церкви и близких. В этот период (с 9 по 40 день) родные должны особо молиться. Опять же читается Псалтырь, в храмах имя человека поминают в заказных записках.

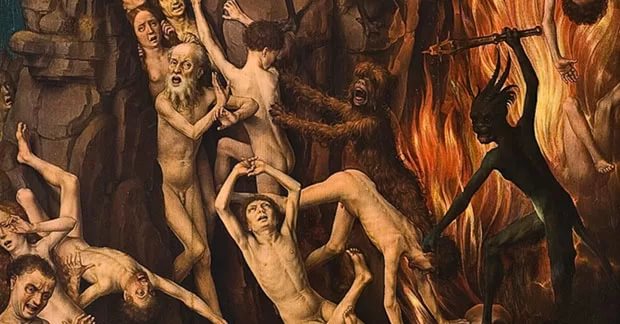

Воздушные мытарства — название препятствий через которые должна пройти душа каждого христианина на пути к престолу Бога для частного суда. Пройти мытарства душа сможет в том случае, если человек вел праведный и благочестивый образ жизни.

По этому пути душу ведут два ангела. Каждым из мытарств, число которых 20, управляют бесы — нечистые духи, пытающиеся забрать проходящую мытарства душу в ад. Бесы предоставляют список грехов, относящихся к данному мытарству, а ангелы — добрые дела, совершённые душой при жизни. В случае, если добрые дела перевешивают злые, душа переходит к следующему испытанию. Если злые дела перевешивают добрые и ангелам нечего предъявить для оправдания души, бесы уносят душу в ад. Когда же ангелы представят добрые дела к оправданию души и злые духи припомнят столько же грехов к её осуждению и будет равновесие, тогда побеждает человеколюбие Божие. Список добрых дел ведётся ангелом-хранителем, который даётся каждому человеку при крещении, список грехов ведёт бес, посылаемый сатаной к каждой душе для того, чтобы приводить человека к грехопадениям.

1. Мытарство празднословия. Здесь истязуются те, кто разговаривал сверх меры или на недушеполезные темы, разносил дурную молу о ком-либо.

2. Мытарство лжи. Здесь человек отдаёт отчёт за всякое лживое слово, за неискреннюю исповедь во грехах и за неисполнение данных Богу обетов.

3. Мытарство осуждения и клеветы. Здесь истязуются те, кто осуждает своего ближнего и когда один клевещет на другого, когда ругается и смеётся над чужими грехами, не обращая внимания на свои собственные.

4. Мытарство чревоугодия. Здесь истязуются те, кто выше всего ставил чувственные удовольствия от объедения и пьянства.

5. Мытарство лености, на котором человек даёт ответ за все дни и часы, проведённые в праздности. Здесь же задерживаются тунеядцы, питающиеся чужим трудом и не хотящие сами ничего делать, или берущие плату за невыполненную работу. Там же спрашивают отчёт с тех, которые ленятся в воскресные дни ходить к Божественной Литургии и другим службам Божиим.

6. Мытарство кражи. Здесь испытываются те, кто присваивал каким бы то ни было образом того, что принадлежит другим.

7. Мытарство сребролюбия и скупости. Здесь истязуются те, кто любит деньги, имущество, желает обогатиться, мечтает о богатстве.

8. Мытарство лихоимства, где испытываются берущие за что-либо с нуждающихся большие деньги, пользуясь чужой бедой.

9. Мытарство неправды, где истязуются все неправедные судьи, которые свой суд ведут за деньги, оправдывают виновных, осуждают невиновных; здесь же истязуются те, кто не отдаёт должной платы наёмникам или при торговле употребляет неправильную меру и тому подобное.

10. Мытарство зависти. Здесь истязуются те, кто завидовал, кто в мыслях желал чужого.

11. Мытарство гордости, где истязуются те, кто тщеславен, много думает о своих достоинствах – уме, красоте, богатстве; особенно же тщательно здесь испытываются те, кто непочтителен к отцу и матери, а также поставленным от Бога властям.

12. Мытарство гнева и ярости. Здесь истязуются те, кто был раздражительным, злопамятным, мстительным. Кто возмущал сердце яростью до помрачения ума.

13. Мытарство на котором истязуются те, кто в сердце своём питает зло на ближнего и воздаёт злом за зло.

14. Мытарство убийства. Здесь испытывается не одно только убийство, но требуют отчёта за всякую причинённую кому-либо кару, за всякий удар по голове, по щеке или по шее, или когда кто с гневом отталкивает от себя ближнего.

15. Мытарство где истязуются духами за черодейство, колдовство, обаяние, нашёптывание, призывание бесов.

16. Блудное мытарство, где истязуются человек за всякое любодеяние и за всякие нечистые страстные помыслы, за согласие на грех, за скверные осязания и страстные прикосновения.

17. Мытарство прелюбодеяния, где истязуются грехи живущих в супружестве: если кто не сохранил супружеской верности, осквернил своё ложе — здесь должен дать ответ. Истязуются здесь также и те, кто грешен в похищении для блуда, в насилии.

18. Мытарство садомское, где истязуются грехи, несогласные ни с мужским, ни с женским естеством, а также совокупление с бесами и бессловесными животными, и кровосмешения.

19. Мытарство ереси, где истязуются те кто придумывал или изобретал учения, противные Божественной истине или упорно и намеренно извращал Божественную истину.

20. Мытарство немилосердия и жестокосердия, где истязуются те кто был немилосерден, глух к мольбам ближнего своего.

Помня все это и несомненно веря этому учению о прохождении душою мытарств, так как это принято всей святой нашей Церковью, и об этих страшных истязаниях можно найти много упоминании у святых отцов. Поэтому полезно заранее, пока еще нам даны сроки, приготовиться к смертному часу, внимательно рассмотреть все свои грехи. Заблаговременно отнять у злых демонов все, что в их лапах может послужить орудием наших терзаний и мучений!

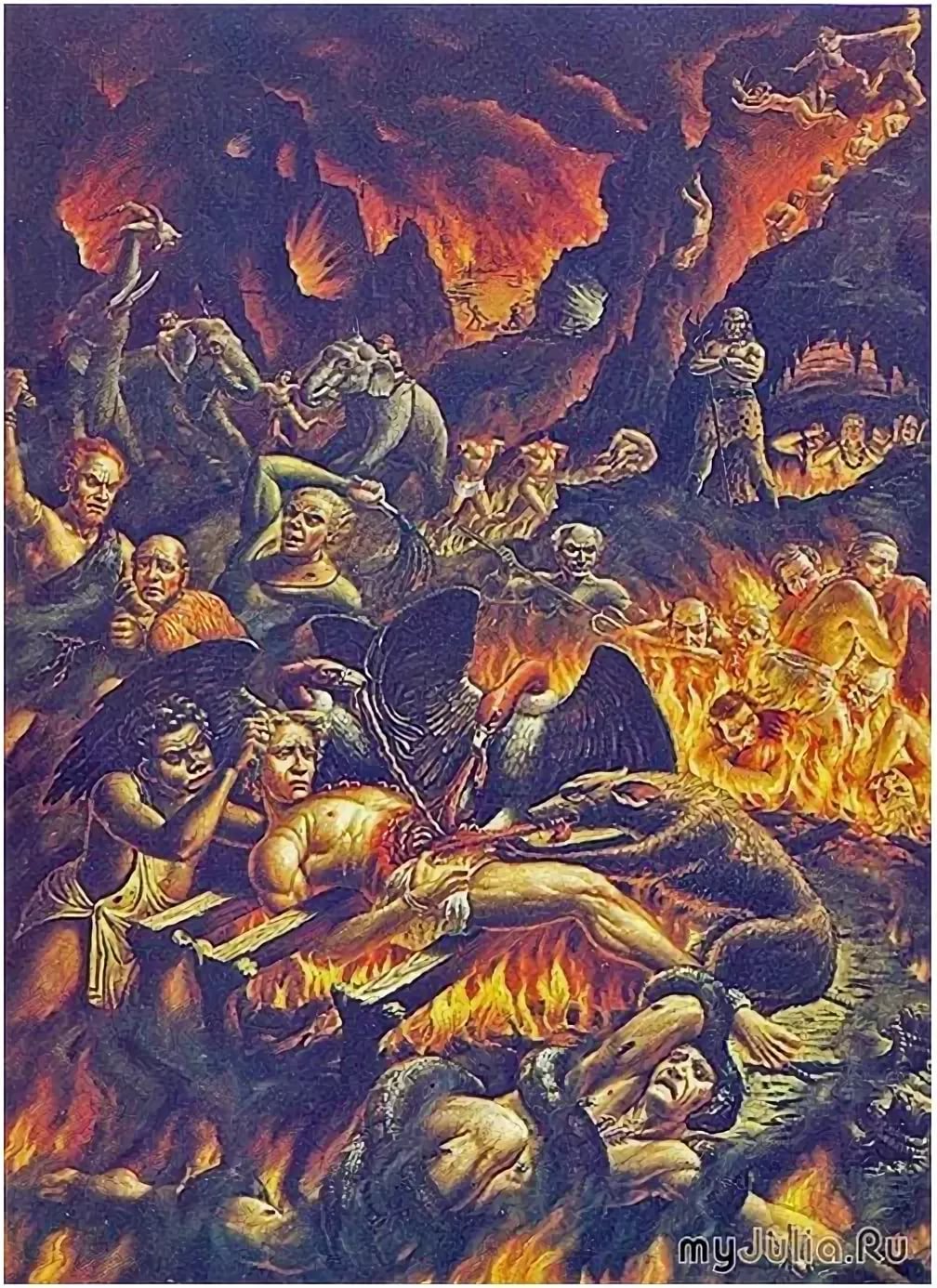

Следуя учению Православной Церкви, после посмертного частного суда человек находится в состоянии предвкушения вечной радости и блаженства, или в ожидании страха вечных мучений. Совершенное блаженство, как и полные мучения, начнутся после Страшного Суда. До Страшного Суда возможны изменения в состоянии душ в аду, особенно благодаря принесению за них Бескровной Жертвы (поминовение на Литургии) и молитв, как учит об этом св. Марк Эфесский. Неизреченная благость и человеколюбие Божье распространяется и на людей пребывающих в аду. Прощение грехов после смерти подается по благодати Божьей при содействии людских молитв.

Путь к освобождению от грехов только один – искреннее покаяние и решимость исправиться. Чем раньше, тем лучше. Чем дольше человек ведет греховную жизнь, тем больше травмируется душа. Грехи под действием разрешения духовного отца тотчас прощаются. Но след их остается в душе, — и он томит. По мере подвигов в противлении греховным позывам следы сии изглаждаются, а вместе с тем и томление то умаляется. Когда изгладятся совсем следы, — тогда и томлению конец. Душа будет в уверенности отпущения грехов.

Что должно особенно нас подталкивать на исповедь, какого рода мысли и рассуждения призывают верующего скорее спешить прибегнуть к этому святому таинству?

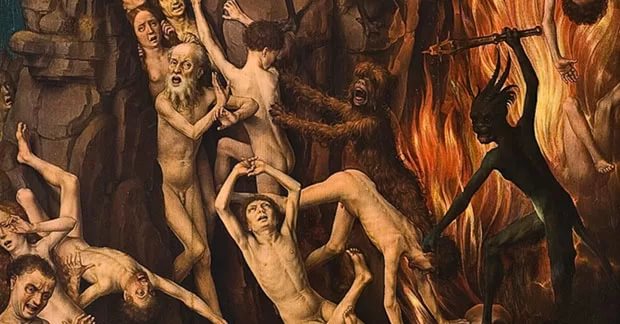

Прежде всего, та духовная мука, боль, страдание, которые вызывает в душе всякий грех. Часто соделанный грех умом не вспоминается, даже едва ли сознается за грех, а душа чутко помнит, ощущает в себе яд его, томится, страдает, болезнует, и весь человек исполняется какой-то тоской, тревогой, унынием. Накопившиеся грехи и прегрешения, не снятые с совести (не только крупные грехи, но и многие мелкие), тяготят ее так, что человек начинает чувствовать какой-то необычный страх, ему все начинает казаться, что с ним вот-вот должно произойти что-то дурное, то вдруг он впадает в какие-то нервные срывы, раздражения, ощущает частое беспокойство, как бы не способен владеть собой и т. п. Часто причину всего происходящего сам он и не понимает, – а она в том, что на совести человека неисповеданные грехи. По милости Божией, эти скорбные ощущения и напоминают нам о них, чтобы мы, озадаченные таким бедственным состоянием души своей, пришли к сознанию необходимости исторгнуть из нее весь яд, т. е. обратились к Таинству Исповеди и этим бы и избавились от всех тех мук, которые ожидают всякого грешника, не очистившегося здесь, в этой жизни, после Страшного суда Божия. То, что грех уже теперь, до Страшного суда, так мучает, жжет, томит человека, – само за себя говорит, что свойство греха есть: мучить, терзать, грызть, жечь, изводить, истаивать душу. И там, где окажутся грешники со своими грехами после кончины мира, это свойство греха расширится и усугубится бесконечно; так что это томление сейчас здесь, на земле, – только мягкое предупреждение, вразумление, напоминание душе о вечных муках грешников.

(Архимандрит Лазарь. Таинство Исповеди)

Спасение заключается в возвращении общения с Богом. Это общение потерял весь род человеческий грехопадением праотцев. Весь род человеческий – разряд существ погибших. Погибель – удел всех людей, и добродетельных и злодеев. Зачинаемся в беззаконии, родимся во грехе.

Чтоб восстановить общение человека с Богом, иначе, для спасения, необходимо было искупление. Искупление рода человеческаго было совершено не Ангелом, не Архангелом, не каким-нибудь еще из высших, но ограниченных и сотворенных существ, – совершено было Самим безпредельным Богом.

Одно доброе дело нужно нам для спасения: вера; – но вера – дело. Верою, одною верою мы можем войти в общение с Богом при посредстве дарованных им таинств. Напрасно ж, ошибочно Вы думаете и говорите, что добрые люди между язычниками и магометанами спасутся, т.е. вступят в общение с Богом! напрасно Вы смотрите на противную тому мысль как бы на новизну, как бы на вкравшееся заблуждение! Нет! таково постоянное учение истинной Церкви, и Ветхозаветной и Новозаветной. Церковь всегда признавала, что одно средство спасения: Искупитель!

Свт. Игнатий.

Смерть грешников люта (Пс.33:22): приходит к ним в то время, как они совсем не ожидают ее; приходит к ним, а они еще не сделали никакого приготовления ни к ней, ни к вечности, даже не стяжали никакого ясного понятия ни о том, ни о другом предмете. И восхищает смерть неготовых грешников с лица земли, на которой они лишь прогневляли Бога, передает их навечно в темницы ада.

Хочешь ли помнить смерть? Сохраняй строгую умеренность в пище, одежде, во всех домашних принадлежностях; наблюдай, чтоб предметы нужды не переходили в предметы роскоши, поучайся в Законе Божием день и ночь или по возможности часто — и воспомнится тебе смерть. Воспоминание о ней соединится с потоками слез, с раскаянием в грехах, с намерением исправления, с усердными и многими молитвами.

(1186)

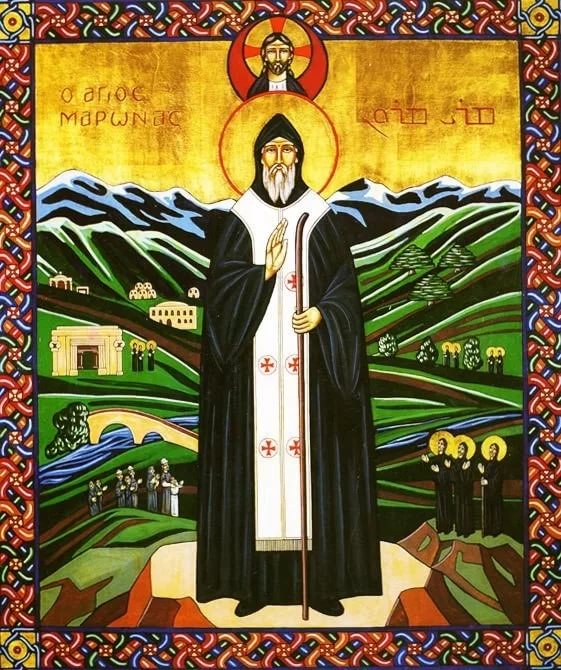

Житие преподобного Марона, пустынника Сирийского

Житие преподобного Марона, пустынника Сирийского