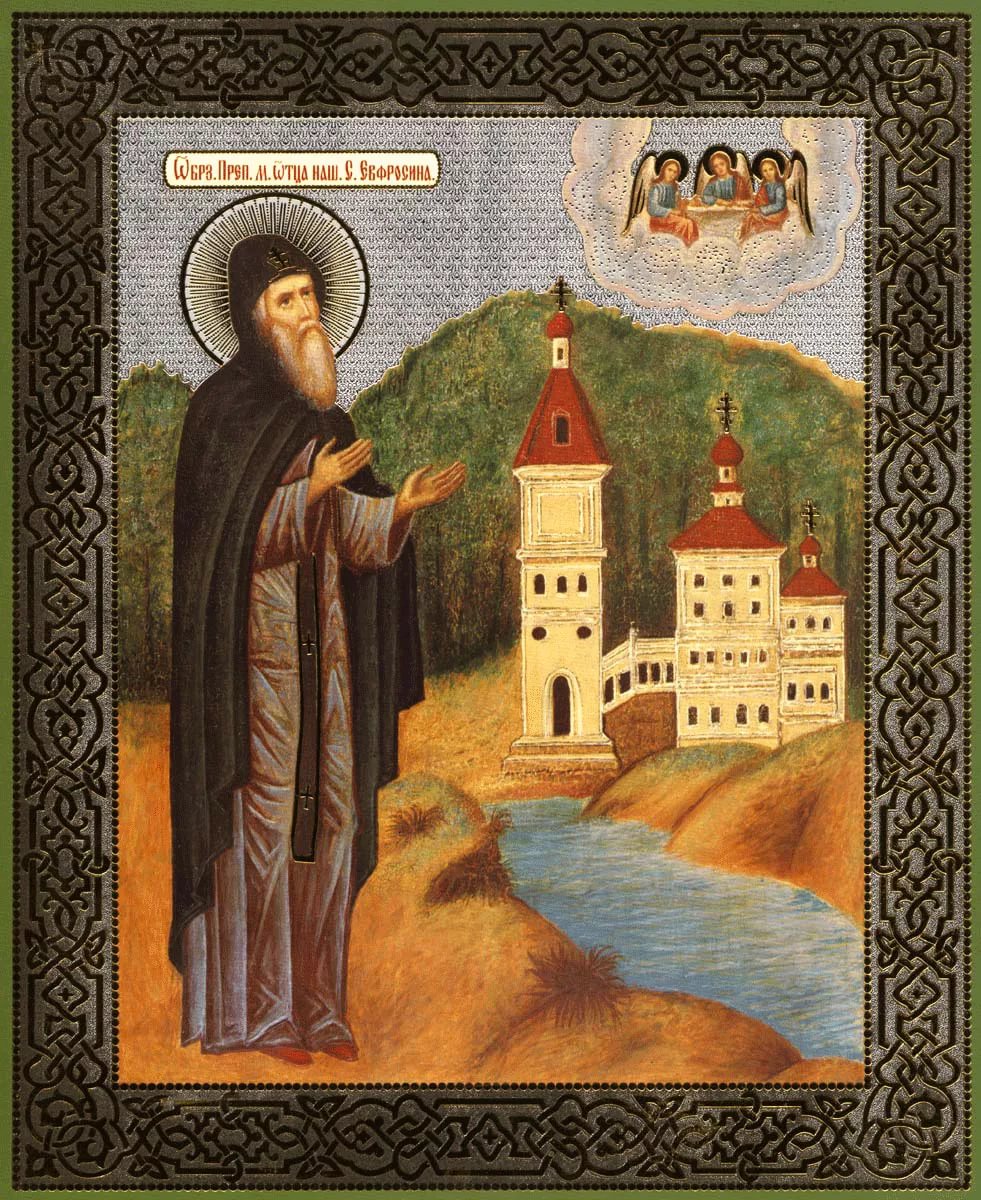

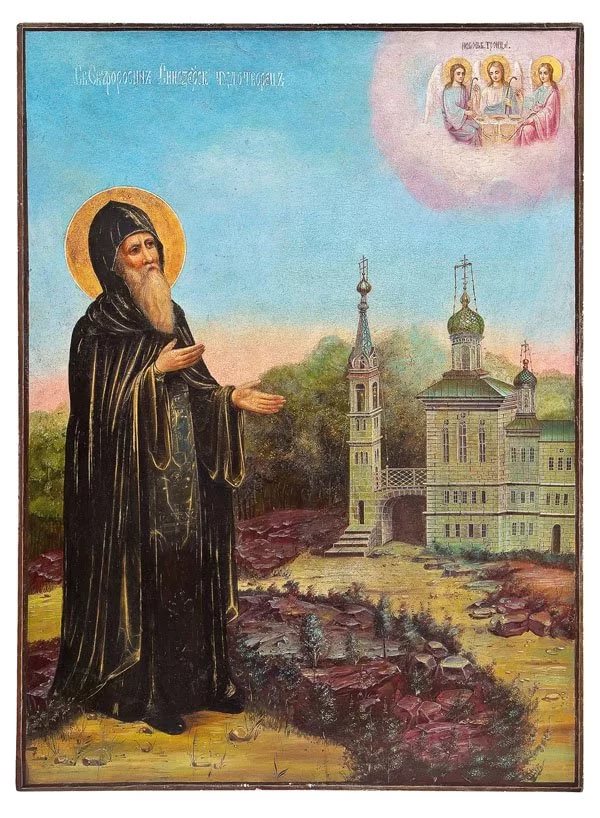

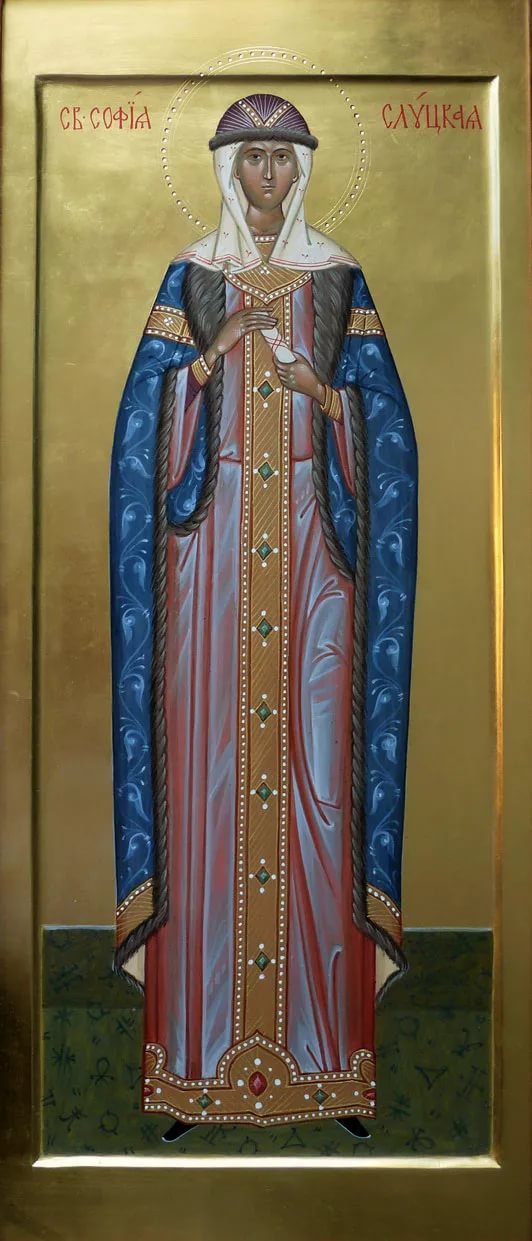

Святая праведная София, княжна, а затем княгиня Слуцкая, происходила из древнего рода Олельковичей, княживших в городе Слуцке, одном из древнейших городов Северо-Западной Руси. Слуцк впервые упомянут в летописях под 1116 годом – тогда он принадлежал великому князю Киевскому Владимиру Мономаху. Около 1270 года город оказался во власти литовских князей и в 1395 г. образовал особый удел со своими князьями, родоначальником которых стал внук великого князя Ольгерда Александр (Олелько) Владиславович. Под их управлением Слуцк строился, укреплялся и к XV веку считался одним из главных городов Литвы. Много раз осаждали его татары, но так и не смогли взять грозной цитадели. Род Олельковичей явил миру немало благочестивых христиан, хранивших верность православной церкви. Дед святой Софии Юрий Юрьевич – великий почитатель православных святынь, известен собственноручно переписанным Евангелием, переданным в дар Слуцкому Свято-Троицкому монастырю. Кроме того, сохранились грамоты князя Юрия и его супруги Екатерины о слуцких церквях и монастырях. В своем духовном завещании князь увещевал сыновей попечительствовать, подобно ему, над Свято-Троицким монастырем, не отнимать у обители данных ей пожертвований и привилегий, твердо держаться православия.

Отец святой Софии, Юрий Юрьевич II, был единственным из трех сыновей, исполнившим заветы своего родителя. Младшие его братья перешли в католичество, а подобные измены в то время стали скорее правилом, чем исключением, вследствие насилия католиков над православием в Польско-Литовском государстве. Несмотря на притеснения из-за верности Православной Церкви, Юрий Юрьевич твердо держался веры отцов и обычаев предков. Как и отец, был он щедрым дарителем церквям и монастырям: известен пожертвованный им Благовещенской церкви Свято-Троицкого монастыря литой серебряный настоятельский посох.

Юрий Юрьевич был женат на Екатерине из рода Кишек; от этого брака, длившегося менее одного года, родилась 1 мая 1585 года их единственная дочь, последняя из рода Олельковичей. Словно в ознаменование будущей мудрости Слуцкой княгини и ее заботах о гонимом православии, княжну назвали во Святом Крещении Софией – Премудростию.

Вскоре после родов отошла в жизнь вечную мать, а через год, 6 мая 1586 года, умер и отец. Древо славных князей Слуцких и Копыльских закончилось на Софии, осиротевшей еще в колыбели.

Опеку над годовалой девочкой приняла семья Ходкевичей, ее родственников: сначала жмудский староста Юрий Ходкевич, взявший ее в Вильну, а затем виленский каштелян, брестский староста Иероним Ходкевич.

Заботясь о последней княжне Слуцкой, Ходкевичи, тем не менее, преследовали корыстные цели. Оба опекуна были должны князьям Радзивиллам значительные суммы денег. Они хотели расплатиться с долгами за счет громадных имений единственной прямой наследницы богатого рода. Ходкевичи и Радзивиллы заключили сделку, подтвердив ее письменно, что княжна София по достижении ею совершеннолетия будет выдана замуж за несвижского князя Януша Радзивилла, сына виленского воеводы Криштофа Радзивилла. В договоре был указан даже срок свадебного торжества – 6 февраля, но все это при единственном условии, что невеста не изменит своего решения. Впрочем, опекуны не слишком опасались, ибо княжна была послушна их воле. Князь Януш и юная София, в одиннадцать лет ставшая его невестой, виделись в доме Ходкевичей в Вильне.

Вскоре снова обострились финансовые споры двух родов. Радзивиллы наложили запрещение на Копыль – имение Ходкевичей – в счет оплаты старого долга. Разгневанные Ходкевичи запретили князю Янушу видеться с княжной Софией. Радзивиллы, не желая отказываться от Слуцкого княжества, возбудили судебное дело, по которому Ходкевич был присужден к выплате огромного штрафа, либо, в случае отказа, к лишению прав и изгнанию.

По мере приближения назначенного срока бракосочетания страсти накалялись. Не сумев договориться, обе стороны собирали войска. Радзивиллы собрали 6 000 ратников, укрепили свой дворец. Ходкевичи вооружили до 2 000 своей челяди, выставили 24 орудия и превратили в неприступную крепость свой виленский дом, ставший затвором для юной княжны-заложницы. София Юрьевна неустанно молила Бога остановить готовящееся кровопролитие, невольной причиной которого она стала.

Сам король отправил послов, склоняя к миру обе стороны. Униатский митрополит Ипатий Потей направил послание наместнику Слуцкого монастыря Исайе Соболевскому и всему слуцкому духовенству, чтобы оно молилось за благополучное для католиков Радзивиллов окончание тяжбы и наложило трехдневный пост, чтобы Бог «нам внял и от всякого противления, скорби и беды избавил…»

Несмотря на все увещевания, к 6 февраля все было приготовлено к битве. Но Господь не попустил бессмысленного кровопролития, и вскоре недавние враги заключили новое соглашение о том, что Радзивиллы в обмен на руку княжны прекратят любые денежные претензии, а также выдадут свидетельство о правильности ведения дел по опеке над имениями невесты.

Новый день бракосочетания назначили на воскресенье 1 октября 1600 года, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, которой вручала свою судьбу юная София. Однако незадолго до венчания появилась еще одна проблема: опекуны не спросили у невесты, согласна ли она изменить своей вере для брака с несвижским князем-католиком.

Но православие, вера предков – главное сокровище, оставшееся у княжны Софии от отцовского наследства, и она решительно отказалась переходить в католичество. Более того, София настаивала еще и на том, чтобы дети от ее будущего брака были крещены в Православной Церкви и воспитывались как православные. Только при выполнении этих условий четырнадцатилетняя княжна соглашалась вступить в брак.

Князю Янушу пришлось обратиться к римскому папе с соответствующим прошением. Разрешение было получено, и бракосочетание княжны Софии Юрьевны с князем Янушем Радзивиллом состоялось в назначенный срок: 1 октября 1600 года, по православному обряду, в одном из соборов Бреста. Обстоятельства этого межродового и межконфессионального союза стали объектом краткой переписки между Константинопольским патриархом и римским папой.

Трудна была жизнь сироты у Ходкевичей, не сладкой стала она и в замужестве. Во всех печалях своих княжна, а затем княгиня София находила утешение только в молитве, в Церкви. Но пришло горе, затмившее собой все личные скорби: церковная уния с Римом, объявленная в западнорусских землях в 1596 году.

Введение унии сопровождалось ужасающими насилиями над православными. У них отнимались храмы, монастыри, православные священники изгонялись. Церкви отдавали в аренду иноверцам, которые требовали платить за каждое богослужение. Вслед за этим были запрещены все публичные собрания православных. «Духовенство диссидентов» – так называли в то время православных священников – не должно было явно ходить по улицам со Святыми Дарами. Крещение, венчание, погребение разрешалось совершать только с согласия католического ксендза за установленную последним плату. Хоронили православных ночью. Дети, рожденные от смешанных браков, причислялись к католической церкви. Православным запрещалось занимать общественные должности, созывать собрания, искать протекции под угрозой применения законов против бунтовщиков.

Болея сердцем за попираемую веру своих предков, юная княгиня стала защитницей православных святынь и православного народа от униатского насилия. Принадлежащий ей Слуцк она превратила в твердыню православия – одну из немногочисленных, а вскоре и единственную во всем крае.

Жители Слуцка сплотились в Преображенском братстве, где самое деятельное участие принимала княгиня София. Своего мужа убедила она исходатайствовать у польского короля грамоту о воспрещении в их владениях насильно принуждать православных к унии.

Грамота была получена. Княгиня защитила интересы православия юридически.

Кроме юридической защиты, София заботилась об обеспечении монастырей, церквей и причтов, щедро жертвовала на строительство храмов, своими руками шила и вышивала золотом церковные ризы и священнические облачения, совершала паломничество в отдаленные храмы во дни престольных праздников.

Влияние праведной княгини было столь велико, что даже ее муж впоследствии, уже после ее смерти, подтверждал своими грамотами, что православные храмы, облагодетельствованные в свое время княжной Софией, должны сохранять свободу своего богослужения и церковные правила в духе Восточной Церкви… «Церкви и монастыри религии старорусской в имениях моих по-прежнему должны быть сохраняемы и потомки мои должны соблюдать, дабы не последовало в том никакой перемены». И потомки соблюдали наказы. Княжна Людвига Радзивилл подписала грамоту, текст которой мы приводим почти полностью: «изъяснить всем, кому знать должно, что церкви религии старой Греко-Российской, с незапамятных времен построенные и арендованные в городе Слуцке и Копыле и во всем княжестве Слуцком и Копыльском, а также в имениях моих Кайдановском, Копыльском, Себежском и других, всегда стояли под благословением восточного Константинопольского патриарха, и блаженной памяти князь и княгиня, предки мои, всегда этой религии и подданным православным покровительствовали, и что они доселе пользовались и ныне пользуются свободою своего старогреческого богослужения и силою церковных правил в духе Церкви Восточной, а потому настоящею привилегиею своею утверждаю, чтобы церкви, архимандриты, игумены, монастыри и братства в княжестве Слуцком и других моих владениях на вечные времена неприкосновенно, без всякой перемены были сохраняемы в совершенной свободе своего богослужения под вышеозначенным Константинопольским благословением и во всех своих обычаях и обрядах церковных; на место умирающих пресвитеров униаты не должны быть поставляемы и уния на эти церкви не должна вводиться никаким насильственным или измышленным способом, но да будет им позволено для посвящения пресвитеров, относящихся к владыкам их не униатам, в короне и Литве находящимся, а за недостатком их ездить за границу без всякого препятствования и малейшего затруднения. Все это содержать, как сама обещала духовенству Слуцкому.

(191)