|

«Святая церковь молится об избавлении от скорбей, потому что научилась сему из псалтири, преисполненной воззваниями о сем. Выходит, такова воля Божия. Молитесь и вы о сем, исполняя сию волю Божию.» |

(17)

|

«Святая церковь молится об избавлении от скорбей, потому что научилась сему из псалтири, преисполненной воззваниями о сем. Выходит, такова воля Божия. Молитесь и вы о сем, исполняя сию волю Божию.» |

(17)

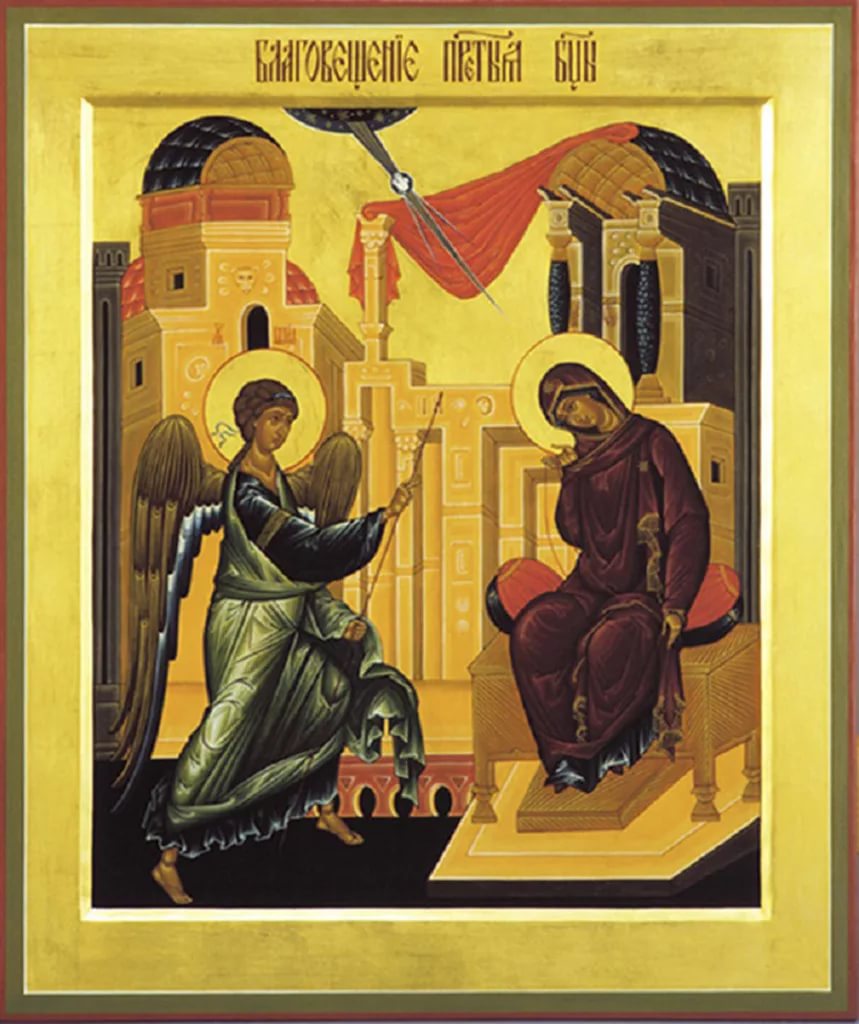

Благовещение – это день благой вести о том, что нашлась во всем мире людском Дева, так верующая Богу, так глубоко способная к послушанию и к доверию, что от Нее может родиться Сын Божий. Воплощение Сына Божия, с одной стороны, дело Божией любви – крестной, ласковой, спасающей – и Божией силы; но вместе с этим воплощение Сына Божия есть дело человеческой свободы. Святитель Григорий Палама говорит, что Воплощение было бы так же невозможно без свободного человеческого согласия Божией Матери, как оно было бы невозможно без творческой воли Божией. И в этот день Благовещения мы в Божией Матери созерцаем Деву, Которая всем сердцем, всем умом, всей душой, всей Своей крепостью сумела довериться Богу до конца.

А благая весть была поистине страшная: явление ангела, это приветствие: «Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева Твоего» не могли не вызвать не только изумления, не только трепета, но и страха в душе девы, не знавшей мужа – как это могло быть?..

И тут мы улавливаем разницу между колеблющейся – хотя и глубокой – верой Захарии, отца Предтечи, и верой Божией Матери. Захарии тоже возвещено, что у его жены родиться сын – естественным образом, несмотря на ее преклонный возраст; и его ответ на эту весть Божию: Как же это может быть? Этого не может случиться! Чем Ты это можешь доказать? Какое заверение Ты мне можешь дать?.. Божия матерь ставит вопрос только так: Как это может случиться со мной – я же дева?.. И на ответ ангела, что это будет, Она отвечает только словами полной отдачи Себя в руки Божии; Ее слова: Се, Раба Господня; буди Мне по глаголу твоему…

Слово «раба» в теперешнем нашем словоупотреблении говорит о порабощенности; в славянском языке рабом себя называл человек, который свою жизнь, свою волю отдал другому. И Она действительно отдала Богу Свою жизнь, Свою волю, Свою судьбу, приняв верой – то есть непостижимым доверием – весть о том, что Она будет Матерью воплощенного Сына Божия. О Ней праведная Елизавета говорит: Блаженна веровавшая, ибо будет Ей реченное Ей от Господа…

В Божией Матери мы находим изумительную способность довериться Богу до конца; но способность эта не природная, не естественная: такую веру можно в себе выковать подвигом любви к Богу. Подвигом, ибо отцы говорят: Пролей кровь, и примешь дух…

Вот благовестие, которое мы сейчас слышали в Евангелии: род человеческий родил, принес Богу в дар Деву, Которая была способна в Своей царственной человеческой свободе стать Матерью Сына Божия, свободно отдавшего Себя для спасения мира.

Тропарь праздника

Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление; Сын Божий Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Темже и мы с ним Богородице возопиим: радуйся, благодатная, Господь с Тобою!

«Ныне начало нашего спасения и обнаружение тайны, которая предуставлена была прежде всех веков: Сын Божий – Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Поэтому и мы с ним Богородице воскликнем: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!»

Кондак праздника

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная воспесуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.

«Тебе, высшей Военачальнице, избавившись от бед, мы, недостойные рабы Твои, Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь. Ты же, как имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всяких бед, чтобы мы взывали к Тебе: радуйся Невеста, в брак не вступившая!»

Величание Благовещению Пресвятой Богородицы

Арха́нгельский глас/ вопие́м Ти, Чи́стая:/ Ра́дуйся,/ Благода́тная,// Госпо́дь с Тобо́ю.

История Главным государством-основоположником этого церковного праздника, по праву следует считать Византию. Именно в нем, предположительно, начиная с IV века нашей эры, люди стали ежегодно отмечать пророческую весть о рождении Иисуса Христа. Кроме того, в это же столетие, по приказу Святой Елены, в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, началось глобальное строительство уникальных по своей архитектуре религиозных храмов, которые были возведены прямо на месте разговора двух главных героев библии Архангела Гавриила и Девы Марии.

(124)

Василий Иванович Белавин (будущий патриарх Московский и всея Руси) родился 19 января 1865 года в селе Клин Торопецкого уезда Псковской губернии, в благочестивой семье священника с патриархальным укладом. Дети помогали родителям по хозяйству, ходили за скотиной, все умели делать своими руками.

В девять лет Василий поступает в Торопецкое Духовное училище, а в 1878 году, по окончании, покидает родительский дом, чтобы продолжить образование в Псковской семинарии. Василий был доброго нрава, скромный и приветливый, учеба давалась ему легко, и он с радостью помогал однокурсникам, которые прозвали его «архиереем». Закончив семинарию одним из лучших учеников, Василий успешно сдал экзамены в Петербургскую Духовную академию в 1884 году. И новое уважительное прозвище – «патриарх», полученное им от академических друзей и оказавшееся провидческим, говорит об образе его жизни в то время. В 1888 году закончив академию 23-летним кандидатом богословия, он возвращается в Псков и три года преподает в родной семинарии. В 26 лет, после серьезных раздумий, он делает первый свой шаг за Господом на крест, преклонив волю под три высоких монашеских обета – девства, нищеты и послушания. 14 декабря 1891 года он принимает постриг с именем Тихон, в честь святителя Тихона Задонского, на следующий день его рукополагают в иеродиакона, и вскоре – в иеромонаха.

В 1892 году о. Тихона переводят инспектором в Холмскую Духовную семинарию, где скоро он становится ректором в сане архимандрита. А 19 октября 1899 года в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры состоялась хиротония его во епископа Люблинского с назначением викарием Холмско-Варшавской епархии. Только год пробыл святитель Тихон на своей первой кафедре, но, когда пришел указ о его переводе, город наполнился плачем – плакали православные, плакали униаты и католики, которых тоже было много на Холмщине. Город собрался на вокзал провожать так мало у них послужившего, но так много ими возлюбленного архипастыря. Народ силой пытался удержать отъезжающего владыку, сняв поездную обслугу, а многие и просто легли на полотно железной дороги, не давая возможности увезти от них драгоценную жемчужину – православного архиерея. И только сердечное обращение самого владыки успокоило народ. И такие проводы окружали святителя всю его жизнь. Плакала православная Америка, где и поныне его именуют Апостолом Православия, где он в течение семи лет мудро руководил паствой: преодолевая тысячи миль, посещал труднодоступные и отдаленные приходы, помогал обустраивать их духовную жизнь, возводил новые храмы, среди которых – величественный Свято-Никольский собор в Нью-Йорке. Его паства в Америке возросла до четырехсот тысяч: русские и сербы, греки и арабы, обращенные из униатства словаки и русины, коренные жители – креолы, индейцы, алеуты и эскимосы.

Возглавляя в течение семи лет древнюю Ярославскую кафедру, по возвращении из Америки, святитель Тихон верхом на лошади, пешком или на лодке добирался в глухие села, посещал монастыри и уездные города, приводил церковную жизнь в состояние духовной сплоченности. С 1914 года по 1917 год он управляет Виленской и Литовской кафедрой. В Первую мировую войну, когда немцы были уже под стенами Вильно, он вывозит в Москву мощи Виленских мучеников, другие святыни и, возвратившись в еще не занятые врагом земли, служит в переполненных храмах, обходит лазареты, благословляет и напутствует уходящие защищать Отечество войска.

Незадолго до своей кончины святой Иоанн Кронштадтский в одной из бесед со святителем Тихоном сказал ему: «Теперь, Владыко, садитесь Вы на мое место, а я пойду отдохну». Спустя несколько лет пророчество старца сбылось, когда митрополит Московский Тихон жребием был избран патриархом. В России было смутное время, и на открывшемся 15 августа 1917 года Соборе Русской Православной Церкви был поднят вопрос о восстановлении патриаршества на Руси. Мнение народа на нем выразили крестьяне: «У нас больше нет Царя, нет отца, которого мы любили; Синод любить невозможно, а потому мы, крестьяне, хотим патриарха».

Время было такое, когда все и всех охватила тревога за будущее, когда ожила и разрасталась злоба и смертельный голод заглянул в лицо трудовому люду, страх перед грабежом и насилием проник в дома и храмы. Предчувствие всеобщего надвигающегося хаоса и царства антихриста объяло Русь. И под гром орудий, под стрекот пулеметов поставляется Божией рукой на патриарший престол первосвятитель Тихон, чтобы взойти на свою Голгофу и стать святым Патриархом-мучеником. Он горел в огне духовной муки ежечасно и терзался вопросами: «Доколе можно уступать безбожной власти?» Где грань, когда благо Церкви он обязан поставить выше благополучия своего народа, выше человеческой жизни, притом не своей, но жизни верных ему православных чад. О своей жизни, о своем будущем он уже совсем не думал. Он сам был готов на гибель ежедневно. «Пусть имя мое погибнет в истории, только бы Церкви была польза», – говорил он, идя вослед за своим Божественным Учителем до конца.

Как слезно плачет новый патриарх пред Господом за свой народ, Церковь Божию: «Господи, сыны российские оставили Завет Твой, разрушили жертвенники Твои, стреляли по храмовым и кремлевским святыням, избивали священников Твоих…» Он призывает русских людей очистить сердца покаянием и молитвой, воскресить «в годину Великого посещения Божия в нынешнем подвиге православного русского народа светлые незабвенные дела благочестивых предков». Для подъема в народе религиозного чувства по его благословению устраивались грандиозные крестные ходы, в которых неизменно принимал участие святейший. Безбоязненно служил он в храмах Москвы, Петрограда, Ярославля и других городов, укрепляя духовную паству. Когда под предлогом помощи голодающим была предпринята попытка разгрома Церкви, патриарх Тихон, благословив жертвовать церковные ценности, выступил против посягательств на святыни и народное достояние. В результате он был арестован и с 16 мая 1922 года по июнь 1923 года находился в заточении. Власти не сломили святителя и были вынуждены выпустить его, однако стали следить за каждым его шагом. 12 июня 1919 года и 9 декабря 1923 года были предприняты попытки убийства, при втором покушении мученически погиб келейник Святейшего Яков Полозов. Несмотря на гонения, святитель Тихон продолжал принимать народ в Донском монастыре, где он уединенно жил, и люди шли нескончаемым потоком, приезжая часто издалека или пешком преодолевая тысячи верст. Последний мучительный год своей жизни он, преследуемый и больной, неизменно служил по воскресным и праздничным дням. 23 марта 1925 года он совершил последнюю Божественную литургию в церкви Большого Вознесения, а в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы почил о Господе с молитвой на устах.

Прославление святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, произошло на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 9 октября 1989 года, в день преставления апостола Иоанна Богослова, и многие видят в этом Промысл Божий. «Дети, любите друг друга! – говорит в последней проповеди апостол Иоанн. – Это заповедь Господня, если соблюдете ее, то и довольно».

В унисон звучат последние слова патриарха Тихона: «Чадца мои! Все православные русские люди! Все христиане! Только на камени врачевания зла добром созиждется нерушимая слава и величие нашей Святой Православной Церкви, и неуловимо даже для врагов будет Святое имя ее, чистота подвига ее чад и служителей. Следуйте за Христом! Не изменяйте Ему. Не поддавайтесь искушению, не губите в крови отмщения и свою душу. Не будьте побеждены злом. Побеждайте зло добром!»

Прошло 67 лет со дня кончины святителя Тихона, и Господь даровал России святые его мощи в укрепление ее на предлежащие трудные времена. Покоятся они в большом соборе Донского монастыря.

Тропарь святителю Тихону, патриарху Московскому и всея России

глас 1

Апо́стольских преда́ний ревни́теля/ и Христо́вой Це́ркви па́стыря до́браго,/ ду́шу свою́ за о́вцы положи́вшаго,/ жре́бием Бо́жиим избра́ннаго,/ Всеросси́йскаго патри́арха Ти́хона восхва́лим/ и к нему́ с ве́рою и упова́нием возопи́им:/ предста́тельством святи́тельским ко Го́споду/ Це́рковь Ру́сскую в тишине́ соблюди́,/ расточе́нныя ча́да ея́ во еди́но ста́до собери́,/ отступи́вшия от пра́выя ве́ры к покая́нию обрати́,/ страну́ на́шу от междоусо́бныя бра́ни сохрани́,// и мир Бо́жий лю́дям испроси́.

Ин тропарь святителю Тихону, патриарху Московскому и всея России

глас 3

В годи́ну тя́жкую Бо́гом избpа́нный/ в совеpше́нной свя́тости и любви́ Бо́га пpосла́вил еси́,/ во смиpе́нии вели́чие, в пpостоте́ и кpо́тости си́лу Бо́жию явля́я,/ положи́л ду́шу за Це́pковь, за лю́ди своя́,/ испове́дниче патpиа́pше свя́те Ти́хоне,/ моли́ Хpиста́ Бо́га,/ Ему́же соpаспя́лся еси́,// и ны́не спасти́ зе́млю Ру́сскую и па́ству Твою́.

Кондак святителю Тихону, патриарху Московскому и всея России

глас 2

Ти́хостию нра́ва укра́шен,/ кро́тость и милосе́рдие ка́ющимся явля́яй,/ во испове́дании правосла́вныя ве́ры и любви́ ко Го́споду/ тверд и непрекло́нен пребы́л еси́,/ святи́телю Христо́в Ти́хоне,/ моли́ся о нас да не разлучи́мся от любве́ Бо́жия,// я́же о Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем.

Молитва святителю Тихону, патриарху Московскому и всея России:

О, па́стырю наш до́брый, святы́й вели́кий патриа́рше Ти́хоне! я́ко град го́рний ты яви́лся еси́, до́брая дела́ твоя́ и доны́не све́тятся пред челове́ки. Ве́мы, я́ко ты, предстоя́ Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, ве́лие и́маши дерзнове́ние в моли́твах пред Го́сподем. Воззри́ и ны́не на нас гре́шных и недосто́йных чад твои́х, к тебе́ бо я́ко иму́щему ве́лие дерзнове́ние пред Творце́м вся́ческих, ны́не припа́даем и усе́рдно мо́лимся: умоли́ Го́спода, да пода́ст нам реши́мость стяжа́ти благоче́стие отце́в на́ших, его́же ты стяжа́л еси́ от ю́ности твоея́. Ты в житии́ свое́м ре́вностный защи́титель и храни́тель и́стинныя ве́ры был еси́, помози́ и нам незы́блему соблюсти́ ве́ру правосла́вную. Ти́хая бо душа́ твоя́ зело́ преуспе́ла в Боже́ственном смиренному́дрии: научи́ и нас ра́зум наш пита́ти не многомяте́жною му́дростию челове́ческою, но смире́нным позна́нием во́ли Бо́жией. Ты пред лице́м лю́тых враго́в Христо́вых и́стиннаго Бо́га дерзнове́нно испове́дал еси́: моли́твою свое́ю укрепи́ нас, малоду́шных, да и мы всегда́ и всю́ду противоста́нем ду́ху безбо́жия и льсти. Ей, уго́дниче Бо́жий, не пре́зри нас, моля́щихся тебе́, и́бо не то́кмо от бед и скорбе́й избавле́ние про́сим, но си́лы и тве́рдости, великоду́шия и любве́ про́сим, да́бы претерпева́ти о́ныя напа́сти, возстаю́щия на ны. Испроси́ нам неосла́бное терпе́ние да́же до конца́ жития́ на́шего, мир с Го́сподом и грехо́в отпуще́ние. О́тче святы́й! Укроти́ в стране́ на́шей ве́тры неве́рия и сму́ты, да водвори́т Госпо́дь на земли́ Росси́йстей тишину́ и благоче́стие и любо́вь нелицеме́рную: моли́твами твои́ми да сохрани́т ю́ от междоусо́бныя бра́ни, да укрепи́т святу́ю Це́рковь на́шу Правосла́вную: да не оскуде́ет она́ и́стинными па́стырьми, до́брыми де́лательми, пра́во пра́вящими сло́во ева́нгельской и́стины; упаси́ и заблу́ждшия о́вцы ста́да Христо́ва. Наипа́че же моли́ Го́спода сил, да возроди́тся Ру́сская земля́ святы́м покая́нием и еди́ным се́рдцем и еди́ными усты́ просла́вит ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га в Тро́ице сла́вимаго Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

(40)

К сожалению, в нашем обществе есть бедные дети, которым родители не смогли дать ничего… кроме денег.

Патриарх Сербский Павел

(41)

|

«Да, ведь, с одним Евангелием или Новым Заветом можно целый век прожить, и все читать. Все его читать и до конца не дочитаешь. Сто раз прочитай, а там все будет оставаться недочитанное.» |

(26)

Преподобный Иаков, епископ и исповедник, с юных лет стремился к подвижнической жизни. Святой Иаков оставил мир и удалился в Студийский монастырь, где принял монашество. Он вел суровую жизнь, исполненную трудов, поста и молитв. Благочестивый инок и замечательный знаток Священного Писания, преподобный Иаков был возведен на епископскую кафедру в Катанской Церкви (Сицилия). Во время царствования императора-иконоборца Константина V Копронима (741–775) святой Иаков был неоднократно принуждаем к отказу от почитания святых икон. Его томили в темнице, морили голодом, истязали, но он мужественно переносил страдания. Святой епископ Иаков скончался в изгнании.

(120)

Святитель Артемон, епископ Селевкийский, родился и жил в Селевкии Писидийской (Малая Азия). Он был благочестив и добродетелен, поэтому святой апостол Павел, придя в Селевкию, поставил святого Артемона первым епископом этого города, как наиболее достойного. Святитель Артемон мудро окормлял вверенную ему паству и снискал себе славу заступника бедных и гонимых. Скончался святитель Артемон в глубокой старости.

(В древних славянских святцах «Селевкийский» писалось как «Селеоукинский», из чего явилось «Селоунский». Впрочем, и в некоторых греческих памятниках святитель назван Солунским. Святитель Артемон (или Артемий) обозначался в месяцесловах или как Селевкийский, или как Солунский. Во 2-й половине XVII века эти два наименования ошибочно отнесли к разным лицам).

(185)

Преподобный Захария Постник, Печерский, подвизался в Дальних пещерах в ХIII-ХIV веках. Строгость поста его доходила до того, что он не ел ничего печеного или вареного, а питался лишь зелием (травами) и то один раз в день по захождении солнца. Одного имени преподобного Захарии трепетали бесы. Часто преподобный видел Ангелов, с которыми и сподобился жизни на Небе.

Отождествление преподобного Захарии Постника, Печерского, с сыном киевского жителя Иоанна – Захарием, отдавшим все свое наследство на украшение Печерского храма и постригшемся в обители, необоснованно. Иоанн перед смертью передал имущество на сохранение своему другу Сергию. Это было при игумене преподобном Никоне († 1088, память 23 марта), Захарии в то время было 5 лет. В 15 лет, то есть не позднее 1098 года, он потребовал свое имущество у Сергия, чтобы передать его в монастырь. Таким образом, преподобный Захария Постник, Печерский, жил приблизительно на 200 лет позднее.

(112)

Праздник БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ празднуется

7 апреля (нов ст.), отстоит ровно на 9 месяцев от даты празднования Рождества Христова, имеет один день предпразднства и один день попразднства, в который празднуется Собор архангела Гавриила. Предпразднство и попразднство отлагаются, если Благовещение случается на Страстной или Светлой седмице.

(132)

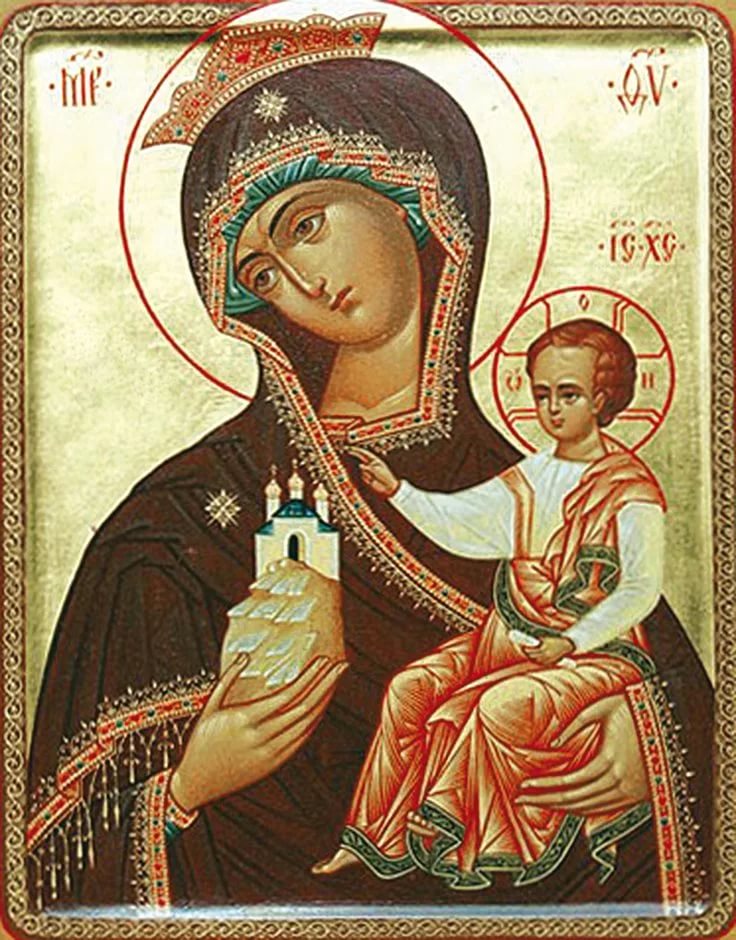

Сейчас упоминают не очень часто, хотя она раньше она была широко известна. У образа есть и другое название – «Несекомая», что связано с заложенным в нём глубинным смыслом, который выражен в огромном числе различных трактовок и описаний этого изображения Богородицы.

Описание и значение

В дореволюционных источниках содержалось описание небольшое описание этого богородичного лика. Его габариты составляли 11 вершков по высоте и 12 вершков по ширине (49х54 см)

Икона Божией Матери «Тучная гора» изображает Пресвятую Деву в малый профиль. Богородица левой рукой удерживает Богомладенца, голову держит склонённой немного вправо, взгляд обращён на того, кто взирает на икону.

Внешне лик Богоматери очень гармоничен и пропорционален. От всей её позы, включая наклон и разворот головы, веет целомудрием. На самом деле, глаза Девы обращены одновременно и на молящегося, и на пятикупольный православный храм, находящийся у неё в ладони.

Это интересный иконный парадокс, когда изображение выполняет одновременно художественные и церковные функции, давая ощущение того, что Богоматерь не только слушает, но и участвует в молитве, ведя с просящим безмолвную беседу.

Правая рука Спасителя поднята в благословляющем жесте. Чело Богоматери увенчано короной, а в правой руке покоится гора небольших размеров со стоящей поверх неё церковью. Виднеются храмовые купола с золотистыми крестами.

Сама по себе фигура Пресвятой Девы здесь тоже является образом Божией Горы (иначе, Божией Церкви), которая, в соответствии со словами пророка Исайи, должна открыть свет Эммануила всем людям земли. Возвышение, находящееся у неё в ладони именуется нерукосечной (цельной, тучной) скалой Духа, которым был наполнен воскресший Иисус и который живёт в церкви Христовой.

Эта же скала символизирует идею о Спасителе в образе камня, рухнувшего с большой горы и превратившего Золотой Вавилон в руины. Это сравнение Даниила, использованное при толковании сна Навуходоносора.

С Божьей помощью пророк пояснил царю, что явившийся ему колосс с золотой головой, серебряным (а также наполненным другими металлами) телом и глиняными ногами – это мир, в котором они жили. Голова из золота – это находившийся на пике своего расцвета Вавилон.

Но по замыслу Бога на земле не должно остаться других царств, кроме единого Божьего царства, которое никто не в силах будет одолеть, а Камень-Иисус «без рук» отделившийся от тучной горы (Богородицы) поможет воплотить этот замысел в жизнь.

Цельность горы на изображении говорит о том, что Камень ещё не оторвался от неё и не обрушился на мир, а христианская церковь и вера всё так же твёрдо покоятся на её вершине.

Некоторые изводы иконы отображают интересную деталь: складки ризы Спасителя формируют чашу, наполняемую от чрева Богомладенца. Живая вода, которую обещал согласно Евангелию Христос, истекает как струи золотистой ткани.

Название иконы происходит от 67-го псалма, где говорится про плодоносную Божию Гору, которая была напоена дождём Духа.

История

Примерно в 17-м столетии местом нахождения иконы являлся один из тверских монастырей для мужчин. Оттуда она была передана дар от настоятеля Косме Волчанинову за хорошее исполнение взятых на себя обязанностей по проведению ремонта. Объём выполненной работы был значительно больше того, который оговаривался предварительно, и всё было сделано качественно, на совесть.

Волчанинову было предложено самому выбрать, какой из святых ликов он предпочтёт взять. Подрядчик решил, что заберёт находившуюся в левом соборном клиросе икону Божией Матери. Судя по всему, она располагалась там «за излишеством» и стояла прямо на полу.

Сам же Косма отнёсся к подарку, как к величайшей святыне, которую почитал на протяжении всей жизни. Иконописный лик передавали каждому последующему поколению с благоговением трепетом, пока он не оказался в руках одного из внуков Космы, не отличавшегося прилежанием в вере. Он забросил образ на чердак и позабыл думать о нём.

Этот внук был женат и невестка Космы все время подвергалась издевательствам и оскорблениям со стороны мужа и его родных. В конце концов, отчаявшаяся женщина покинула дом, направившись в пустую баню, где хотела покончить жизнь самоубийством.

Вдруг ей встретился незнакомец. Судя по одеяниям, он был монахом. Человек обратился к женщине, спрашивая, куда она направляется, а после велел ей вернуться в дом и помолиться перед иконой Божией Матери «Тучная Гора». Монах пообещал, что благодаря этому жизнь её станет спокойной и хорошей.

Изумлённая невестка Космы вернулась в дом и рассказала обо всём случившемся, в том числе и о намерении лишить себя жизни. Все бросились разыскивать монаха, но оказалось, что никто его не видел.

Произошло это накануне дня празднования Благовещения Пресвятой богородицы. Икона была немедленно извлечена с чердака, очищена и водворена на почётное место. К вечеру прибыл приглашённый ранее приходской священник. Он совершил перед образом всенощное бдение, которое после повторялось в один и тот же день ежегодно, а жизнь в семье с тех пор действительно наладилась.

После этого события икона более 150 лет хранилось семейством Волчаниновых. А потом вместе с дочерью последнего представителя рода перешла в семью Коняевых, как величайшее наследие. В новом доме дважды в год (24 марта и 7 ноября) перед иконой Божией Матери «Тучная гора» осуществлялись молебны и всенощные бдения.

Во второй половине 19-го века было задумано расширение Тверской церкви, посвящённой Смолеской иконе Божией матери, в виде нового придела в честь святителя Тихона и преподобного Макария Калязинского. На тот момент икона принадлежала Георгию Коняеву, достигшему почтенного возраста в 97 лет. Он знал о том, что Косма Волчанинов завещал передать «Тучную гору» в храм, когда мужская линия его семьи прервётся. Последней в роду оказалась жена Егора – Екатерина. Она вместе с супругом очень долго размышляла о том, куда именно отдать изображение Богоматери, но не могла принять окончательного решения.

Георгий решил, что необходимо поместить богородичный лик в храм, но попросил, устроить для неё отдельный придел, добавив, что считает храм, посвящённый Смоленской иконе Богородицы, наилучшим местом для образа. Причиной этому явился тот факт, что располагается церковь на месте, ранее именовавшемся горой, поскольку оно было наиболее высоким в пределах города. Это возвышение служило местом спасения для людей и их имущества во время наводнений. «Пусть же Царица Небесная «Тучная Гора» почивает Своею благодати на этой горе», добавил старец и священнослужители приняли его просьбу.

В новый придел икона была перенесена 15 июля 1866-го года, для освящения которого днём позже прибыл Старицкий епископ Антоний. К несчастью, во время революции Смоленский храм был закрыт, а икона утеряна. Но память о ней сохранилась. В 1993-м году был создан список образа, а также продолжилось её почитание.

Месторасположение

Ныне почитаемый образ размещён в тверском Вознесенском соборе. Благословил его написание митрополит (а на тот момент – архиепископ) Тверской и Кашинский. С возвращением иконы число прихожан заметно возросло.

Там же, в Твери, есть и другой список «Тучной горы», созданный для Церкви Божией матери «Живоносный источник» (Скорбященской церкви).

Обнаружить же остальные копии изображения Богородицы в других храмах довольно трудно, хотя в дореволюционное время их было сделано великое множество.

Благодатная сила

В ход трёх столетий до революции икона Божией Матери «Тучная гора» часто проявляла свою чудотворную силу. Благочестивые граждане брали на время её в свои дома, чтобы исцелить своих детей. Списки с этого лика Богородицы тоже оказывали благодатное воздействие.

Один из настоятелей Смоленского храма, Иоанн Богословский, вспоминал, что в детстве он страдал от сильных глазных болей. Во время очередного приступа его мать подносила ребёнка к иконе и помазывала его маслом из висевшей перед ней лампадки. Каждый раз боль отступала, а потом и вовсе перестала появляться.

Исполненные благодарности богомольцы обрамили лик серебряной ризой, которая позднее была вызолочена.

О чём молиться

Молитва перед иконой Божией Матери «Тучная гора» может помочь тем, кому требуется:

обрести душевное спокойствие, успокоить метания духа;

обратить (вернуть) заблудшего;

восстановить в доме, семье или отношениях мир, любовь и взаимопонимание;

защита от стихийных бедствий и покровительство в трудных делах;

исцелить больное дитя от недугов телесного и душевного свойства.

Для обращения к ней можно использовать специальную молитву, а можно говорить и словами, идущими от души, но главное делать это с глубокой верой.

Дней почитания у иконы целых три:

29/16 июля (новый/старый стиль) – дата освящения возведённого в честь иконы придела тверской Смоленской церкви (ныне разрушенного);

6 апреля/24 марта – упоминание первого явленного ликом Богородицы чуда, в честь этого события проводятся ежегодные всенощные бдения в его честь;

20/7 ноября – день, когда образ был подарен Волчанинову и перемещён из монастырской обители в дом Космы.

С особым тщанием эти праздники соблюдают, конечно же, в Твери, где столь долго хранился оригинал иконы, а теперь размещено два её списка.

Молитва ко Пресвятей Богородице

О, всемилостивая Владычице наша Пресвятая Богородице Марие! Призри на ны погибающия рабы Твоя, бехом бо мы мерзкия, бехом бо мы блудныя, бехом бо мы злоречивыя, а паче всего гордыя, ныне же видехом всю мерзость нашу пред очесами Господа и уже несмь достойны предстати пред лицем Его, и токмо Тя Владычице, яко Многомилостивую себе Заступницу призываем. О Мати Божия, во гресех сущих не остави нас. Надеждо наша несумненная, обнови нас в покаянии, возстави ко исполнению заповедей Божиих, учини нас в Церкве Святей и сотвори достойными Святаго Причастия Животворящим и Божественным и Страшным Тайнам; Ты бо присно молиши за ны Сына Своего и Бога, вемы яко много бо может моление матернее. И да испроси у Христа Бога здравия нам телесного, и яко Милостивая, облагодати души наша, посли мир и благое поспешение всем ближним нашим, призри на град наш хранимый покровом Твоим, емуже яви скорое заступление от чудотворныя и благолепныя святыя Твоея иконы, юже ныне благодарне лобызаем, и сохрани его и вся инии гради и веси и весь род православный от всяких напрасных бедствий; и отрази ересей нашествие от язык иноплеменных на нас находящия, расколы разори, распри и иныя разделения в Церкви Божией, яко елеем Твоим целебным, любовию нелицемерной умастив, надежно управи, да мирное и благочестивое житие будет в удел нам, и да сподобимся добрыя глаголы от Сына Твоего и Судии нашего слышати под Судом Его правым, Ему же слава и честь и поклонение со безначальным Его Отцем и Всеблагодатным Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва иная

К Тебе, Владычице, пред иконою Твоею, во умилении преклонив выю свою гордую, взываю: Се аз, грешный, от несущего к сущему воззван бых, но скоро за моя безчисленыя и мерзкия согрешения вновь в несущее во адовых безднах обращен буду; но из тьмы зловонныя грехов моих молюся Ти, Преблагая: спаси мя, умоли Сына Твоего пождати паки, да не пожрет мя днесь напрасныя смерть, и да по велицей милости Его и при благоприятной Твоей, Пречистая, помощи, обращуся от тьмы к Свету, от самолюбия к боголюбию, от неверия к вере, от зла ко благу, от богомерзости греха к преподобию; аще бо что человеку невозможно бысть, то Богу возможно, и да отныне послужу ко прославлению Сына Твоего, предадя ся всеблагой воле Его, дабы и мне приидти по страшнем судище Христовом ко благим и возлюбленным овцам пажити Его в радость присную и жизнь вечную. Аминь.

(1458)