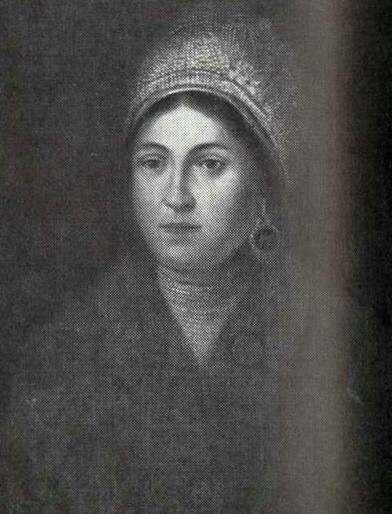

В Зимнем дворце в Санкт-Петербурге состоялось бракосочетание Александра Николаевича и Марии Александровны, как стала называться после принятия православия Гессен-Дармштадтская принцесса. По окончании свадебных торжеств молодая чета уединилась в Царском Селе.

От этого брака родились: Александра, Николай, Александр, Владимир, Алексей, Мария, Сергей и Павел.

— 1841 г. Назначение цесаревича Александра Николаевича членом Государственного совета

В самый день бракосочетания, 16 апреля 1841 г., Император Николай I назначил наследника престола Александра Николаевича членом Государственного совета, и в продолжение следующих двух лет членом других высших правительственных учреждений — Финансового комитета (6 декабря 1841 г.), Комитета министров (20 января 1842 г.), Кавказского комитета (30 августа 1842 г.).

Цесаревич был назначен также членом Комитета по строительству постоянного моста через Неву и председателем Комитета Петербургско-Московской железной дороги.

(327)