Святой Алексий (Гневушев) родился 13 мая 1762 года в селе Бортсурманы Курмышского уезда Симбирской губернии в семье священника. По окончании Нижегородской семинарии (1784) он женился и был поставлен диаконом в село Бортсурманы. Спустя 13 лет его рукоположили в пресвитера к той же церкви, и он не покидал ее до самой кончины.

В начале служения он не отличался строгостью жизни и иногда даже забывал меру в употреблении вина. Однажды его попросили причастить умирающего из соседней деревни. Отец Алексий рассердился и выгнал прочь присланного к нему человека, говоря, что состояние больного не так уж безнадежно и он может подождать до утра. Однако в ту же ночь, испытывая муки совести и будучи не в силах заснуть, он встал и отправился к больному. Но тот был уже мертв, а возле его постели отец Алексий увидел Ангела, держащего в руках Святую Чашу. Потрясенный видением, отец Алексий упал на колени перед покойным и провел всю ночь в молитве.

С той поры он каждый день служил Божественную литургию и соблюдал, насколько это было в его силах, монашеское молитвенное правило. В полночь он читал полунощницу, чин двенадцати псалмов и житие святого, чья память праздновалась в этот день, а также поучение из «Пролога». Наутро он читал утренние молитвы, часы, акафист преподобному Сергию, великомученице Варваре или святителю Митрофану. В полдень он прочитывал четыре кафизмы из Псалтири, а вечером – канон и акафист Спасителю, канон Ангелу Хранителю, молитвы на сон грядущий. Ежедневно он также совершал полторы тысячи поклонов с Иисусовой молитвой.

Во время, свободное от служб и келейных молитв, он принимал у себя прихожан. Тех, кто хотел взяться за духовный подвиг, он благословлял или, напротив, отговаривал, согласно откровению Божию. Иногда он давал посетителям духовные наставления, но делал это всегда с такой великой кротостью, что она покоряла сердца слушающих. Святой Алексий был суров только по отношению к колдунам и разного рода ясновидящим, а также людям, которые обращались к ним за помощью. Он раздавал бедным все, что оставалось у него после щедрых дарений, из которых он, однако, всегда выделял часть на украшение церкви. Не раз, когда крестьяне страдали от разных несчастий, например, от пожаров или эпидемий, они находили у себя деньги. Никто не знал, откуда они появлялись, пока один крестьянин, дом которого сгорел, не застал отца Алексия, когда тот хотел подбросить ему деньги.

Ненавидя праздность – матерь всех пороков, святой, как только появлялось хоть немного времени, шел работать в поле или трудился по дому. Обретя великое дерзновение пред Господом, он исцелял больных своими святыми молитвами, утешал страждущих словом Божиим, часто являя дар прозорливости.

Также он сподобился многих видений и откровений. Однажды, когда отец Алексий был прикован к постели из-за тяжелой болезни, он внезапно услышал небесное пение и увидел Пресвятую Богородицу в сопровождении великомученицы Варвары. Она приблизилась к нему и чудесным образом исцелила. В другой раз ему явился ночью Господь Иисус Христос, облаченный в царские одежды, и благословил. Со Христом были также Его Пречистая Матерь и три девы в белых одеждах – добродетели Вера, Надежда, Любовь. Он услышал голос, который сказал: «Сей есть Сын Мой единородный, Сын Божий».

Во времена наполеоновского нашествия (1812) праведный Алексий молился за литургией, чтобы Господь даровал России победу, и внезапно увидел Ангела, который возвестил, что силы небесные уже двинулись на помощь и враг будет сокрушен. Однажды перед преложением Святых Даров на литургии, когда отец Алексий читал тропарь «Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим низпославый…», он услышал голос над Телом и Кровью Христовыми: «Сей есть Сын Мой возлюбленный!»

За девять лет до кончины святой Алексий вышел за штат и отстранился от всех приходских и семейных дел, но литургию, как и прежде, служил почти каждый день и богослужений не сокращал, во всем следуя уставу. В последние годы он жил в маленькой келлии, единственное окно которой выходило на церковь. Чуждый житейских забот, он всецело посвятил себя молитве. Он выглядел тогда уже стариком, маленького роста, худым и согбенным. Но лицо его, очень напоминавшее лицо преподобного Серафима Саровского, излучало духовную радость, переполнявшую его и потому освещавшую все вокруг. Его взгляд был столь проникновенным, что, казалось, он читает в душах приходящих к нему людей.

В течение последних 30 лет своей жизни святой Алексий не мылся и, приближаясь к концу жизни, носил власяницу, в которой и был похоронен согласно своему желанию. В его келлии не было другой обстановки, кроме маленькой печки, грубой постели, стола с несколькими стульями да аналоя перед иконой с теплящейся лампадой. По апостольской заповеди отец Алексий молился непрестанно (см.: 1Фес.5:17). В какое бы время люди ни приходили к нему в келлию, они заставали его молящимся. Он принимал пищу не чаще одного раза в день, строго соблюдал все посты, не ел ни рыбы, ни растительного масла даже тогда, когда это было разрешено. Никто не знал, чем святой питался на первой и последней неделе Великого поста, ибо по его просьбе ему вообще не приносили еды в эти дни.

Столь велика была вера и любовь праведного Алексия к Богу, столь горячими были его молитвы, что враг рода человеческого решил подвергнуть его многим испытаниям. Так, когда святой ночью молился и клал поклоны, враг поднимал его в воздух и бросал оземь, а когда он пытался заснуть хоть на минутку, бесы не давали ему покоя. Тогда отец Алексий пробуждался, творил многочисленные поклоны или читал Псалтирь. Однажды диавольские искушения стали столь жестокими, что отец Алексий принялся горячо молиться перед иконой Спасителя, – тогда он увидел, как по иконе текут слезы, и услышал голос, обещавший ему венец праведников.

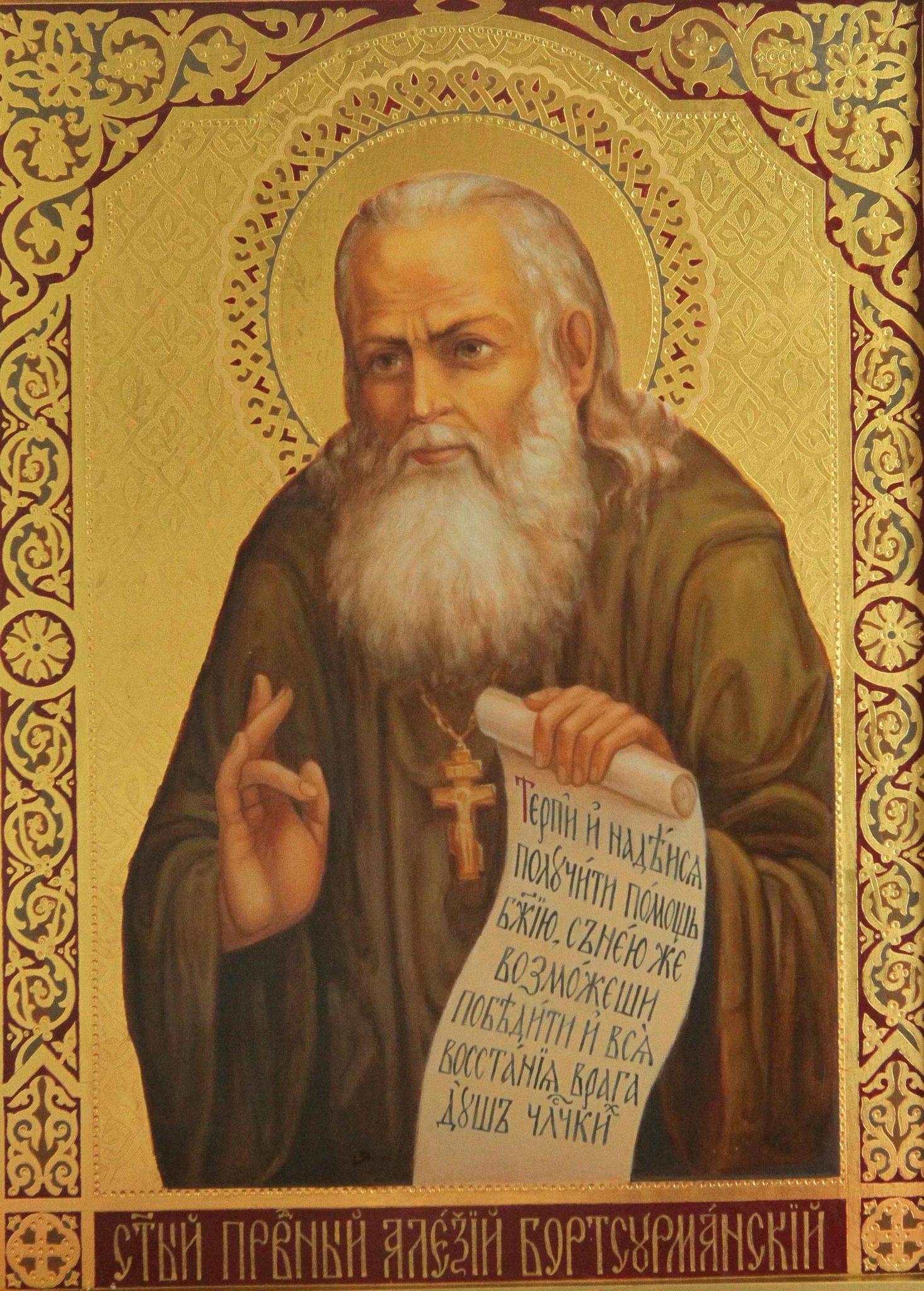

Получив такое ободрение в брани, которую он вел против сил тьмы, святой Алексий мог и сам утешать скорбящих, призывая их к терпению. Одной игумении, которая была его духовной дочерью, он писал: «Будь терпелива и возложи надежду на помощь Божию, благодаря которой ты можешь отразить все нападения врага человеческих душ. Если бы не было испытаний, не было бы и венцов!»

В годы служения он всегда охотно приходил к тем, кто просил его прийти помолиться за него, но избегал праздных визитов и разговоров. В последние годы жизни, посвященные исключительно посту и молитве, он покидал свою келлию только чтобы пойти в церковь.

Местные помещики и даже землевладельцы из соседних губерний почитали его за святую жизнь. Они приходили к праведнику, писали ему письма, просили благословения. Все почитали его за великого святого и молитвенника, обладающего даром исцеления. Так, он исцелил девочку из города Курмыша, которая от рождения не могла ходить, и воскресил мальчика из своего прихода горячей молитвой. Отовсюду к святому приводили душевнобольных и одержимых – и все они исцелялись его молитвами.

1 января 1848 года отец Алексий почувствовал, что силы оставляют его. Сам он уже не мог совершать церковных служб, но попросил близких отвести его в церковь. Несмотря на слабость, он считал большим грехом не принимать приходивших к нему людей и собирал последние силы, чтобы наделить их благоуханием наставлений. Дойдя до полного истощения, он завершил свой жизненный путь, полный скорбей, в Великий Четверг 1848 года, сидя у окна, к которому подошел, чтобы благословить множество людей, пришедших проститься с ним. Одни преклонили колена, другие тихо плакали. Отец Алексий благословлял их до тех пор, пока его рука не опустилась в последний раз, чтобы уже более не подняться. Он был погребен в саду при Успенской церкви села Бортсурманы, напротив алтаря. Не проходило ни одного воскресенья, ни одного праздника, когда бы на его могиле не служилась панихида, и почти все прихожане взяли по горсточке земли с его могилы.

Преподобный Серафим Саровский питал глубокое почтение к подвижническим трудам святого Божия. Хотя они никогда не встречались, святой Серафим знал о нем благодаря дару прозорливости и говорил так: «Сей человек своими молитвами подобен свече, возжженной пред престолом Божиим. Вот труженик, который, не имея обетов монашеских, стоит выше многих монахов. Он как звезда горит на христианском горизонте». Когда христиане из тех мест, где жил святой Алексий, приходили к преподобному Серафиму, он отсылал их обратно, смиренно убеждая, что у них есть ревностный заступник пред Господом – отец Алексий, священник из села Бортсурманы.

Прославление и обретение мощей

К лику святых праведного Алексия Бортсурманского причислили на юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в 2000 году. Канонизация отца Алексия готовилась еще в начале ХХ века. В 1913 году в Бортсурманы приезжала комиссия из Нижегородской духовной консистории для расследования устных и печатных сообщений о чудесах, связанных с бортсурманским батюшкой Алексием. Чудеса подтвердились, но Первая мировая война и Октябрьская революция не позволили тогда канонизировать подвижника.

Во времена безбожия могилу отца Алексия пытались стереть с лица земли и прекратить почитание праведника, но верующие тайно восстанавливали могильный холмик. Успенский храм в селе Бортсурманы закрыли в 1937 году и использовали под клуб и склад.

В 1989 году в селе начал складываться приход. Службы совершались в молитвенном доме — бывшем производственном помещении. Тогда же в Успенском храме начались реставрационные работы. 17 августа 1993 года, когда церковь освятили, туда были торжественно перенесены святые мощи угодника Божия, здесь они покоятся до сих пор. Из многих уголков России приезжают верующие в Бортсурманы, чтобы помолиться угоднику Божию и поклониться его святым мощам.

(134)