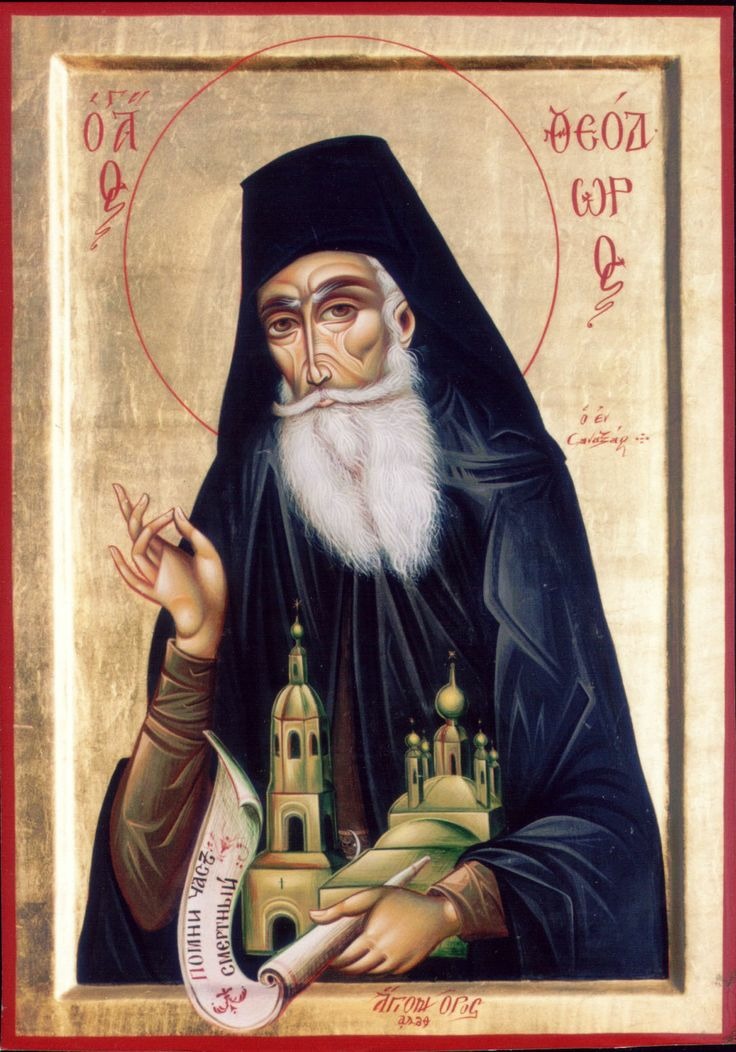

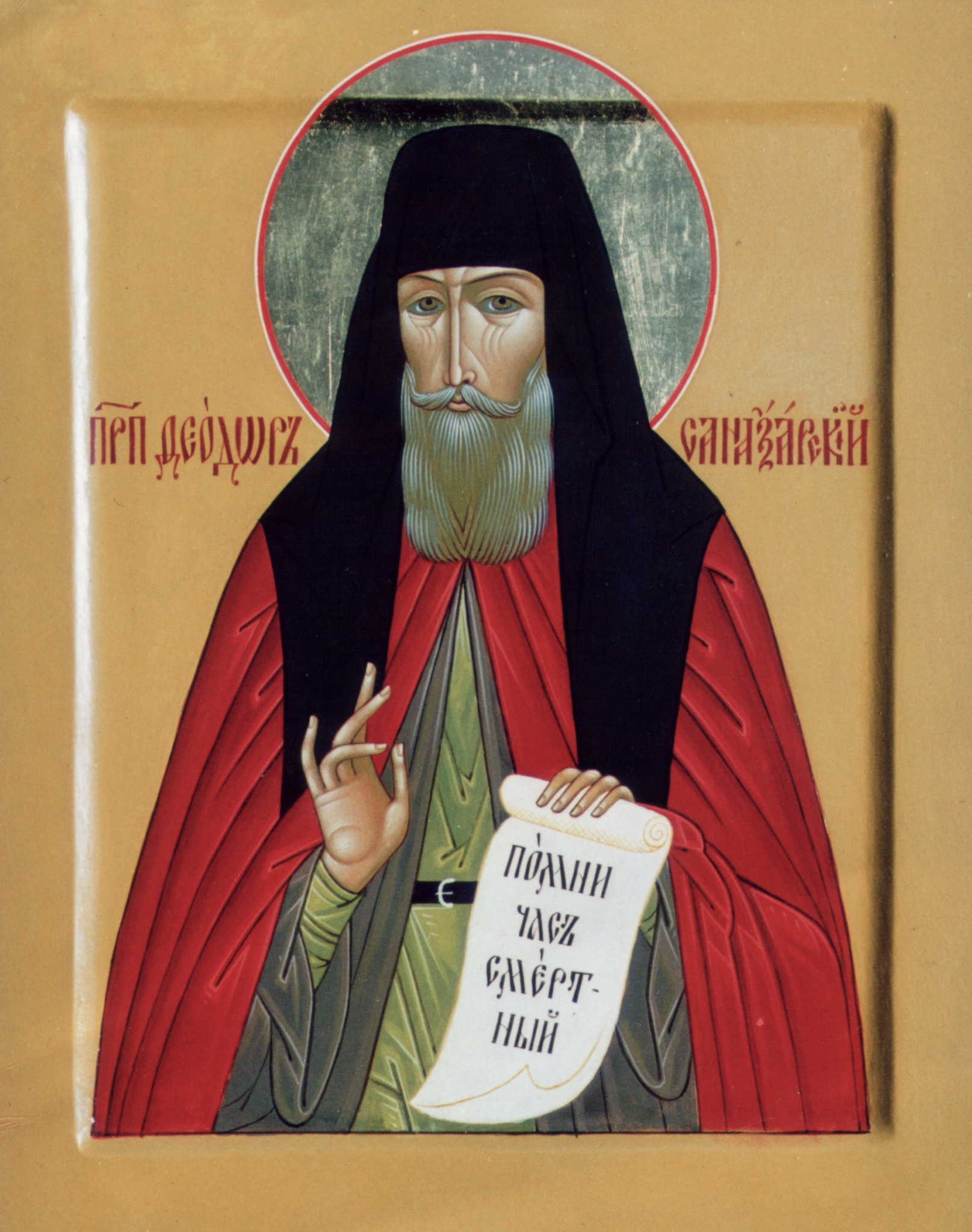

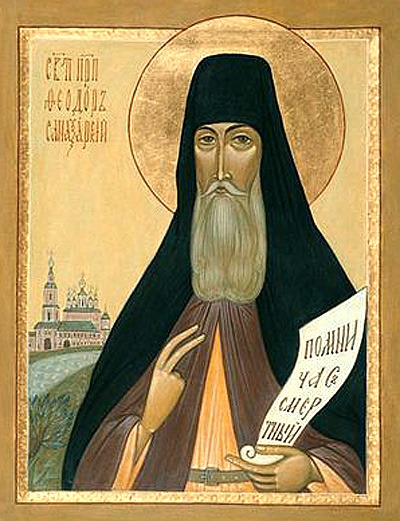

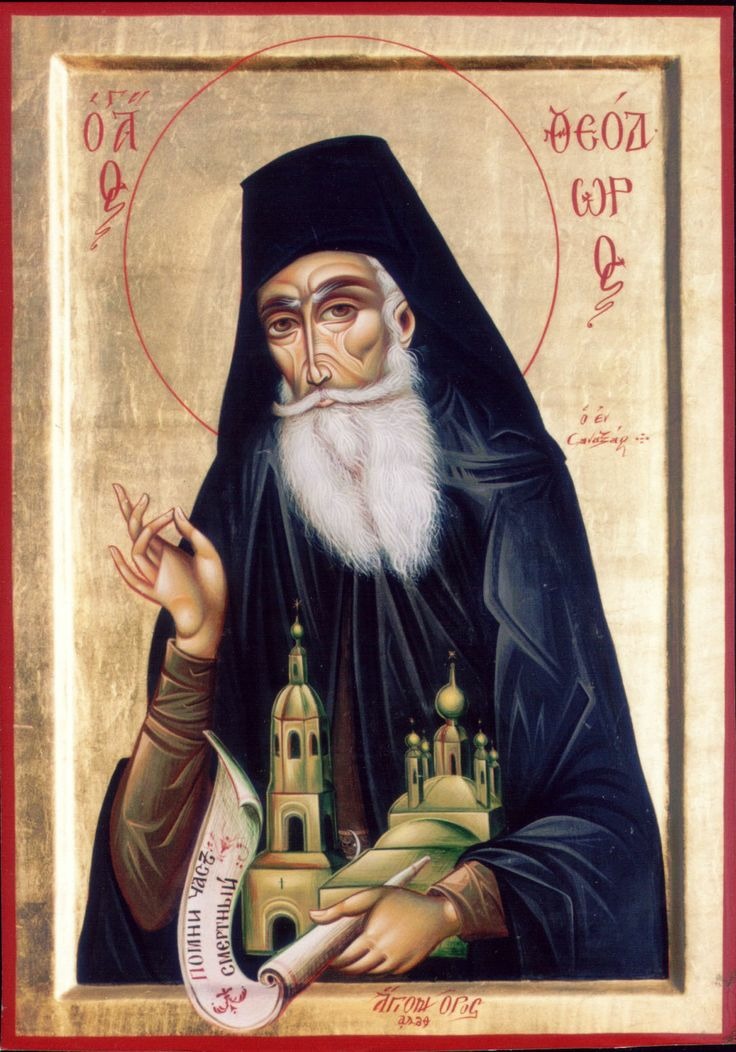

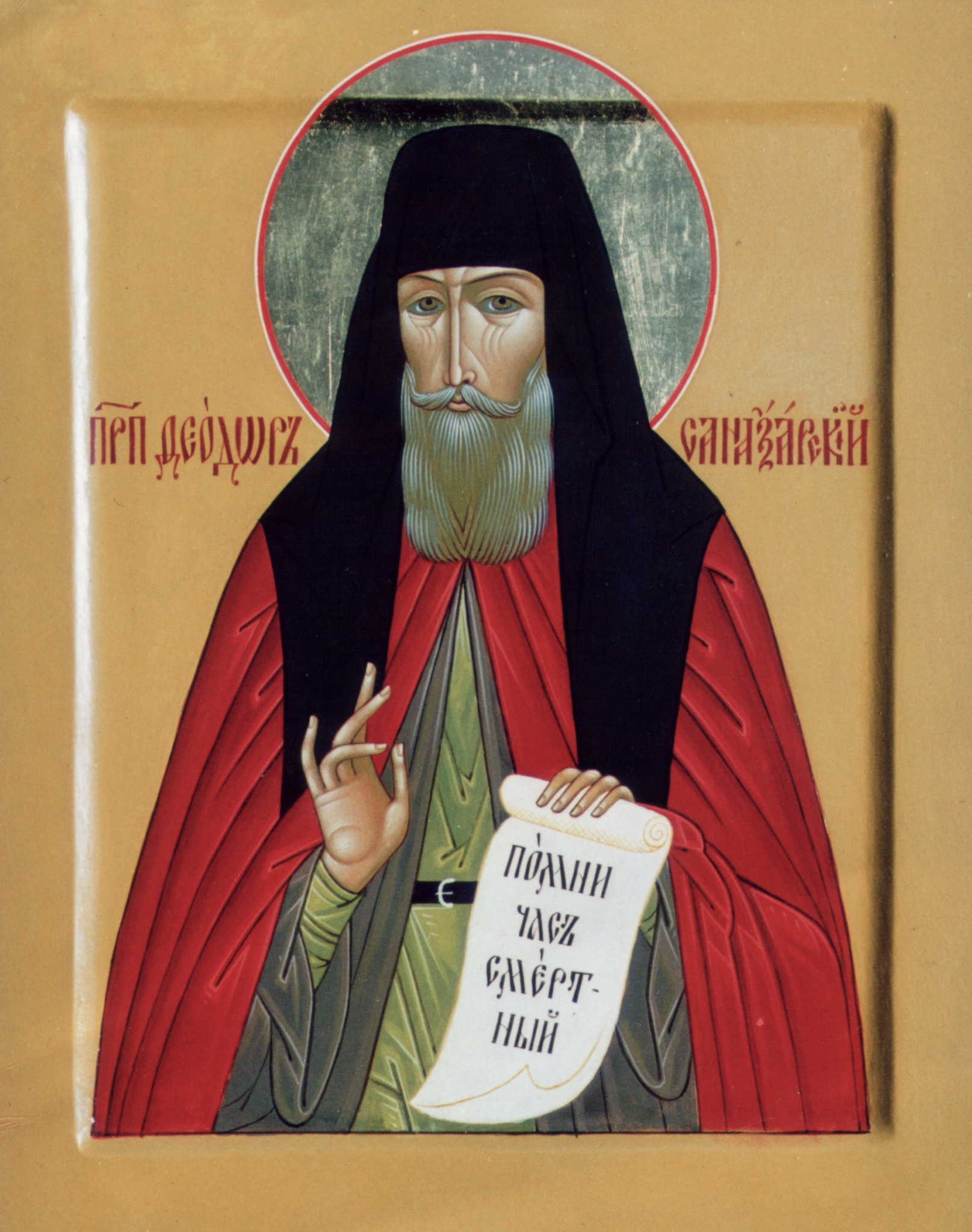

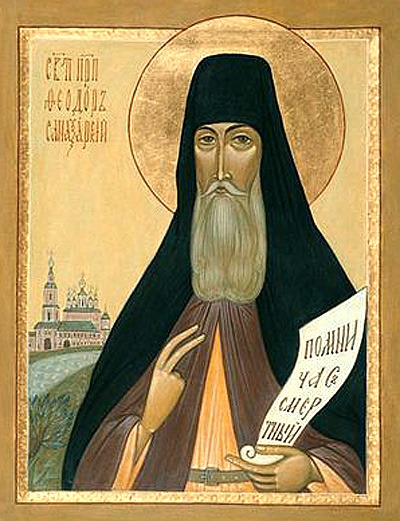

Преподобный Феодор Санаксарский (в миру дворянин Иван Игнатьевич Ушаков) родился в 1718 году в сельце Бурнаково Романовского уезда Ярославской провинции. Родители определили юношу на воинскую службу в гвардейский Преображенский полк в Санкт-Петербурге, где вскоре он был произведен в сержанты. Во время обычного шумного собрания гвардейцев, в самый разгар веселья, один из юношей внезапно упал замертво. Увидев умершего без покаяния товарища, Иоанн осознал непрочность мирского счастья. После этого, будучи двадцати лет отроду, Иван Ушаков оставил блестящую столичную жизнь гвардейского офицера и избрал стезю отшельника. Более трех лет он в одиночестве подвизался в лесной чаще на берегах Двины, а затем в Площанской пустыни Орловской губернии, в отдаленной лесной келии. Как не имеющий паспорта, Иоанн был взят сыскной командой и доставлен в Санкт-Петербург. Шесть лет тяжких испытаний, лишений и скорбей изменили его неузнаваемо. Он был сух и бледен лицом, одет во власяницу, подпоясан простым ремнем. Но особенно поражала всех лежащая на нем печать глубокого смирения. “Не вменяю тебе побега в проступок и жалую прежним чином”, — сказала Императрица Елизавета Петровна. На это он ответил смиренной просьбой – дать умереть монахом. После трехлетнего послушнического искуса в Александро-Невской Лавре, 13 августа 1748 года тридцатилетний Иоанн Ушаков был пострижен в монахи с именем Феодор.

Преподобный всегда желал подвизаться в Саровской обители, и в 1757 году выехал из Санкт-Петербурга. С ним выехали некоторые ученики и ученицы. Старец поместил учениц в Арзамасском девичьем Никольском монастыре, а сам с учениками поселился в Саровской пустыни. Вскоре ученицы преподобного переведены были в Алексеевскую общину, где жили в строгом следовании уставу, данному старцем.

Прожив в Саровской пустыни два года, отец Феодор возымел намерение возобновить обедневшую Санаксарскую обитель, находящуюся в трех верстах от уездного города Темникова, на левом берегу реки Мокши. К приезду отца Феодора единственная церковь обители была ветха и бедна, деревянные кельи и ограда почти развалились, кровли сгнили. В строительстве отцу Феодору помогали средствами благотворители, почитавшие его за добродетельную жизнь в Александро-Невской Лавре. Преосвященный Пахомий, Епископ Тамбовский, призвал к себе преподобного и умолял его быть в Санаксаре настоятелем, приняв священство. Старец по смирению отказывался от хиротонии, но, убежденный епископом, 13 декабря 1762 года был рукоположен в иеромонаха. Настоятелем преподобный Феодор был твердым и строгим. На богослужения посвящалось в сутки часов девять, а в воскресные и полиелейные дни – десять и более того; при всенощном бдении до двенадцати. В церкви он требовал раздельного неспешного чтения. Старец завел в обители личное руководительство братии и полное откровение помыслов. Днем или ночью всякий мог идти к настоятелю. При выходе от старца чувствовалась на душе свобода и тишина.

Пища в обители была самая грубая. На монастырские послушания выходили все, во главе с настоятелем. Избегая поводов тщеславия, он не постился более, чем было установлено, и на братской трапезе питался наравне со всеми, беря всего понемногу.

Когда были вырыты рвы в основании каменной двухэтажной церкви, во время молебна прилетел рой пчел и сел на горнем месте будущего алтаря, прообразуя обильную благодать в обители и множество монахов в ней. С тех пор, от прилетевшего роя, в обители повелись пчелы.

Но старца вновь ждало тяжелое испытание. По ложному доносу Темниковского воеводы Неелова старец в 1774 году был сослан в Соловецкий монастырь. Для допросов отец Феодор был вызван в Воронеж, а оттуда заехал в Задонский монастырь к пребывающему там на покое Святителю Тихону. Он принял отца Феодора с великой любовью; три дня продолжалась между ними духовная беседа. При отъезде святитель Тихон провожал отца Феодора через весь монастырь, низко кланяясь напоследок. В Соловецком монастыре старец прожил девять лет в строгом заключении, нуждаясь в самом необходимом и испытывая страдания от холода и сильного угара. Не раз его едва живого выносили из кельи и оттирали снегом. Но и в месте заключения братия Санаксарской обители и сестры Алексеевской общины не оставляли своего любимого наставника, оказывая материальную поддержку и испрашивая его молитв.

Наконец, по ходатайству митрополита Санкт-Петербургского Гавриила и Высочайшему повелению Екатерины II отец Феодор получил полную свободу и возвратился в Санаксарскую обитель. В любимой обители старец продолжал усердно работать Господу. После непродолжительной болезни отец Феодор скончался в ночь на 19 февраля 1791 г. Тело его, хотя и лежавшее в теплой келье до погребения, не издавало запаха тления. На могиле преподобного была положена аспидного камня плита с надписью: “Здесь погребен 73-летний старец иеромонах Феодор, по фамилии Ушаков, возобновитель Санаксарского монастыря, который пострижен в Александро-Невской Лавре, продолжал монашеское житие 45 лет; со всеми видами истинного христианина и доброго монаха 19 февраля 1791 года скончался”.

Племянник преподобного Феодора Санаксарского – блестящий флотоводец адмирал Федор Ушаков, выйдя в отставку, также жил возле Санаксарского монастыря, скончался в 1817 году и был похоронен возле своего дяди. Вместе со своим преподобным сродником он прославлен в лике святых Русской Православной Церкви.

Память преподобного Феодора Санаксарского празднуется в день его кончины — 19 февраля (по старому стилю) (4 марта, а в високосный год 3 марта по новому стилю), а также в день обретения его многоцелебных мощей — 21 апреля (4 мая н. ст.).

(56)