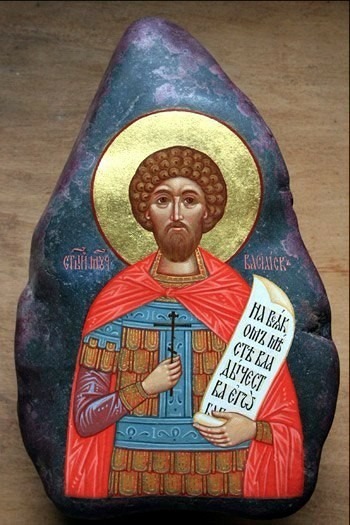

Святой мученик Василиск был племянником святого мученика Феодора Тирона (память 17 февраля) и пострадал с его братьями Евтропием и Клеоником во время гонения на христиан императора Максимиана Галерия (305–311). Святые мученики Клеоник и Евтропий были распяты на крестах (память их 3 марта), а мученик Василиск был отправлен в Команы, где содержался в темнице. Правитель Агриппа, прибыв в город Амасию, начал преследовать христиан. Святой Василиск в темнице готовился к предстоявшему мученическому подвигу. Во сне ему явился Господь, обещавший мученику Свою помощь, и предсказал ему мученическую кончину в Команах. Святой Василиск просил темничных стражей отпустить его в родное селение проститься с родными. Его отпустили, так как почитали за святость жизни и совершаемые чудеса. Придя домой, святой Василиск сообщил родным, что видится с ними в последний раз, и убеждал их твердо стоять за веру. Когда Агриппа узнал, что святой Василиск отпущен к родным, то пришел в ярость. Жестоко наказав темничных стражей, он послал за мучеником отряд воинов во главе с жестоким магистрианом (помощник правителя). Встретив возвращавшегося святого Василиска, магистриан надел на него тяжелые оковы, а ноги обул в медные сапоги с вбитыми в подошвы гвоздями, и отправил в Команы.

Дойдя до одного селения, в знойный полдень путники остановились в доме женщины Трояны. Воины пошли в дом отдохнуть и подкрепиться пищей, а святого мученика Василиска привязали к сухому дереву. Стоя в тяжких оковах под раскаленным солнцем, святой молился Богу. Внезапно послышался Голос свыше: «Не бойся, Я с тобою». Земля заколебалась, и из скалы забил источник. Магистриан, воины и Трояна, испуганные землетрясением, выбежали из дома. Пораженные происшедшим чудом, они освободили мученика. К святому мученику приходили больные жители селения и получали исцеления по его молитве.

Когда наконец мученик предстал перед Агриппой тот повелел ему принести жертву языческим богам. Мученик ответил: «Я всякий час приношу Богу жертву хвалы и благодарения». Его повели в капище, где на святого Василиска мгновенно с Неба сошел огонь, который сжег капище, а стоявших в нем идолов сокрушил в прах. Тогда Агриппа в бессильной ярости приказал отсечь святому Василиску голову, а тело его бросить в реку. Кончина мученика последовала в 308 году. Христиане вскоре выкупили святые мощи мученика и ночью тайно погребли на вспаханном поле. Через некоторое время на этом месте была построена церковь во имя святого мученика Василиска, в которую перенесли мощи. По святым молитвам мученика стали совершаться исцеления.

Святителю Иоанну Златоусту (память 13 ноября) перед его кончиной, происшедшей в Команах, явился во сне святой мученик Василиск и произнес: «Завтра будем вместе». О подвиге святого мученика Василиска поведал миру очевидец его страданий святой Евсигний (память 5 августа).

(102)