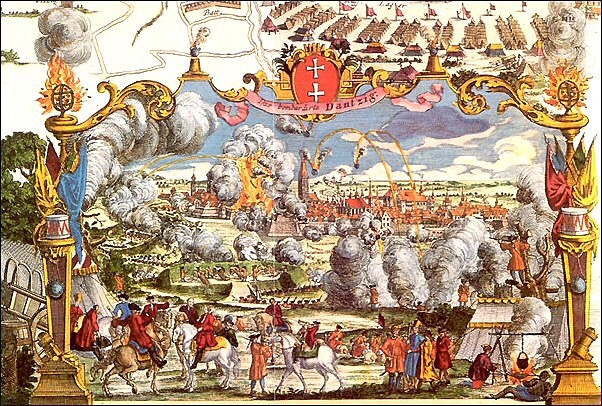

После 8-месячной осады русские войска захватывают Данциг (Гданьск), после чего польский король Станислав Лещинский бежит в Пруссию.

(48)

После 8-месячной осады русские войска захватывают Данциг (Гданьск), после чего польский король Станислав Лещинский бежит в Пруссию.

(48)

Россия и Австрия заключили оборонительный союз против Пруссии и Турции. Петербургский союзный договор 1746 г. Заключен между Россией и Австрией. Был подписан канцлером А. Бестужевым-Рюминым и послом Австрии И. Претлаком. Россия стремилась с помощью этого договора ограничить растущую экспансию Пруссии. Австрия желала заручиться поддержкой в борьбе против агрессивного соседа — Пруссии — со стороны России. Договор предусматривал оказание помощи одной из сторон в случае, если она подвергнется агрессии со стороны третьего государства. Оговаривались и объемы военной помощи — 20 тыс. пехоты и 10 тыс. кавалерии. Предусматривалось, что этот договор не действует в случае войны Австрии с Италией, а также России с Персией. Договор заключался на 25 лет. Секретные статьи договора предусматривали поддержку со стороны Австрии прав наследника престола России Петра Федоровича на его германские владения и др.

(192)

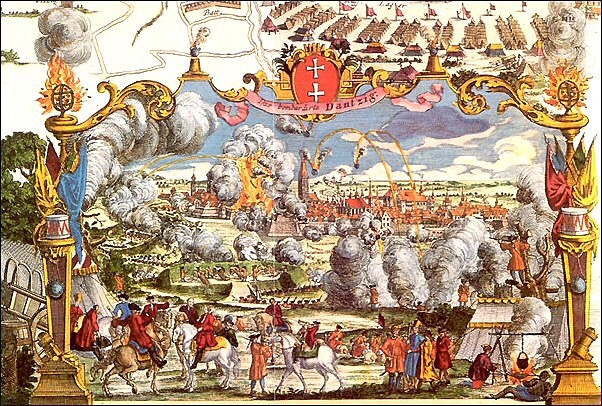

Николай Михайлович Карамзин родился в 1766 г., в Симбирской губернии в семье небогатого помещика (из старинного татарского рода Кара-Мурзы). В молодости сблизился с масонством, под влиянием которого сформировались его взгляды. Преодолеть их помогло изучение русской истории. В 1803 г. Карамзин получил звание придворного историографа и написал «Историю государства российского» в 12-ти томах (до 1611г.), впервые использовав хранившиеся под спудом источники. Он дотошно стремился постигнуть события глазами современника, руководствуясь выяснением правды истории, как бы горька она ни была. Именно это сделало его «Историю» популярной. Красной нитью в его труде проходит идея: судьба России и ее величие заключены в развитии Самодержавия. При сильной монархической власти Россия процветала, при слабой – приходила в упадок.

(21)

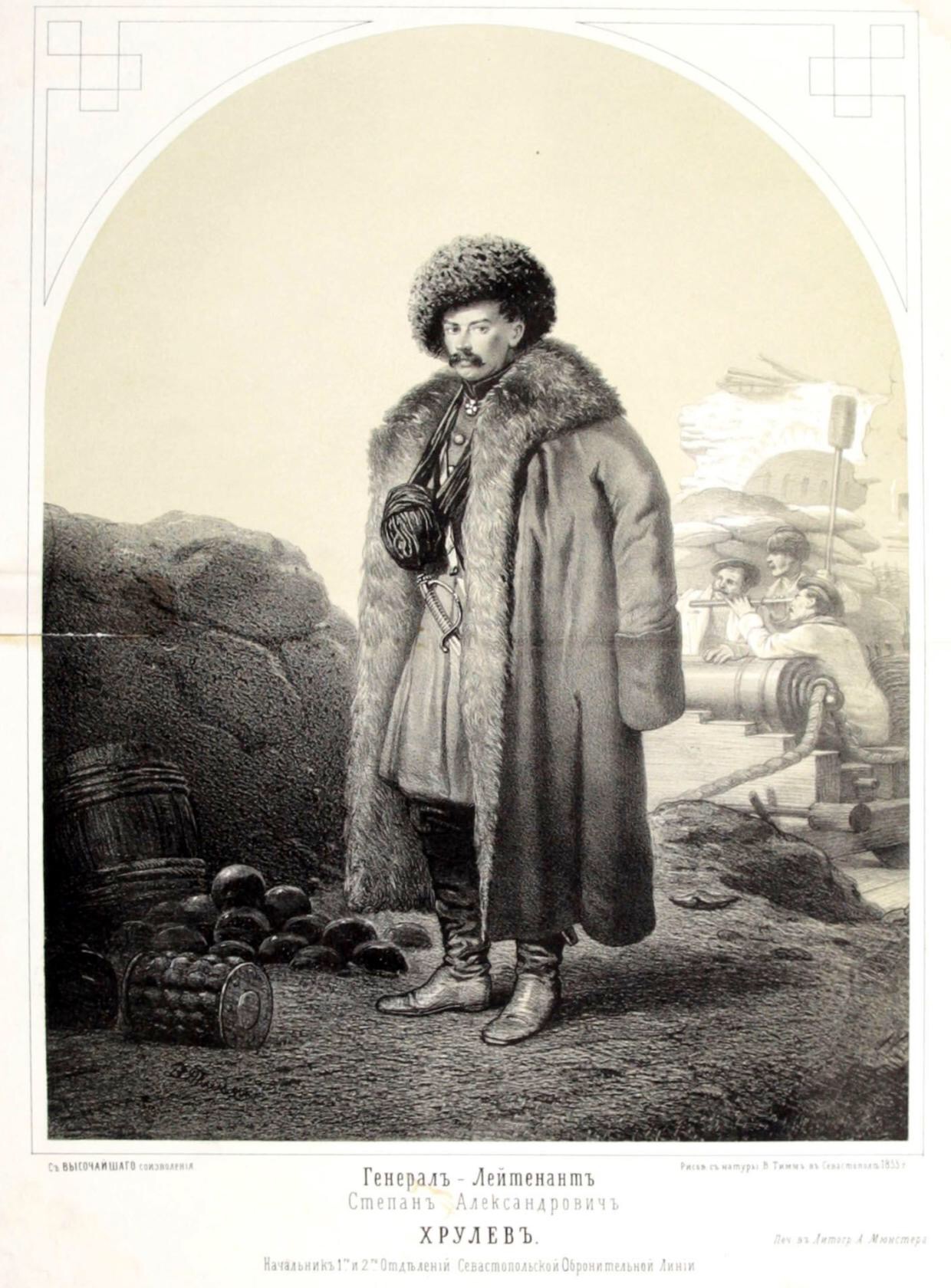

Купец Павел Михайлович Третьяков покупает картины художников Николая Шильдера «Искушение» и Василия Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами» для своей коллекции, которую он в 1892 г. передал Москве. Поставив себе еще в молодые годы цель создать музей русской национальной школы живописи, П.М.Третьяков посвятил этому свыше 40 лет жизни.

(47)

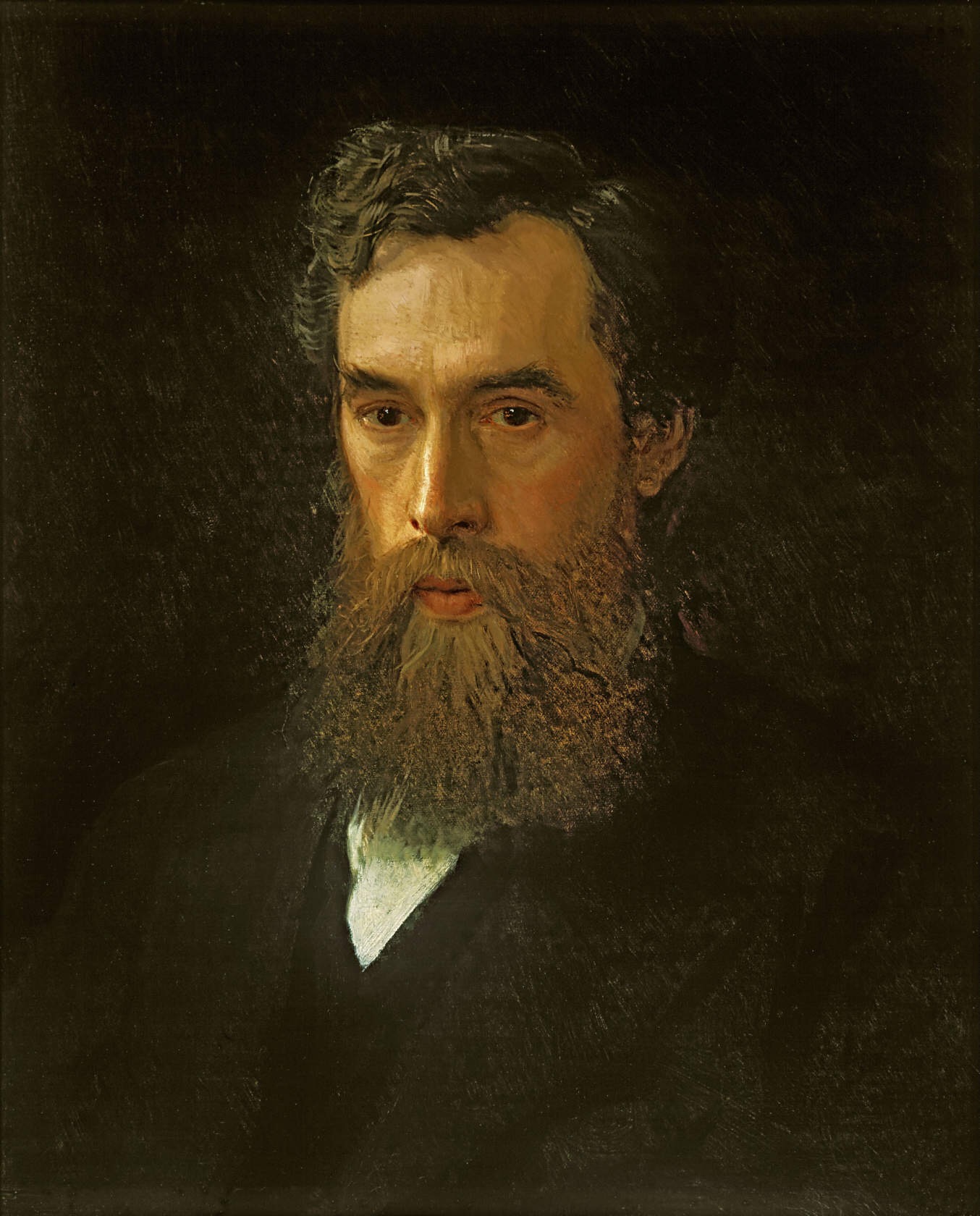

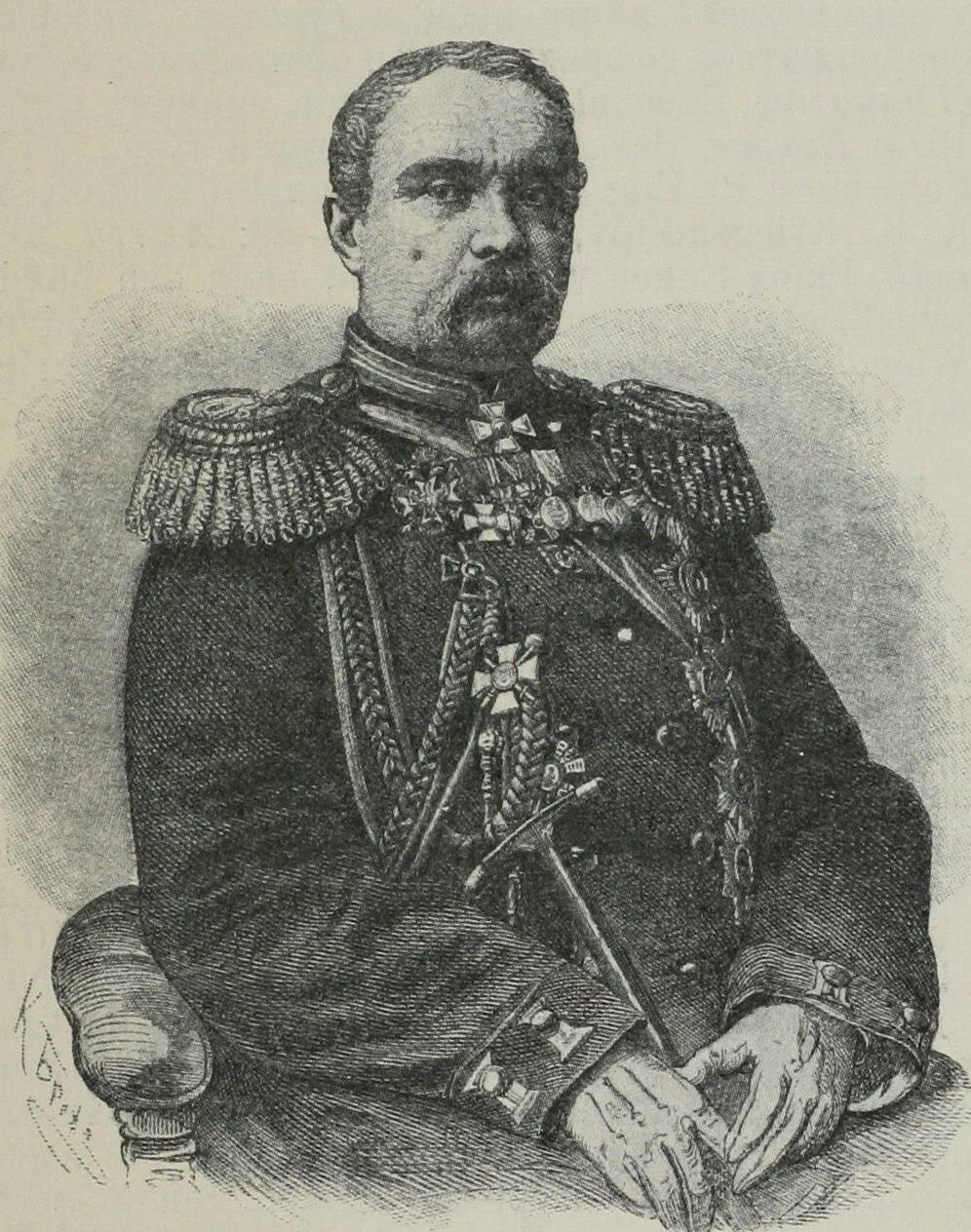

Генерал-лейтенант, герой Севастопольской обороны. На военной службе с 1826 г., участвовал в подавлении Польского восстания 1830-1831 гг. и Венгерской революции 1849 г. Во время похода в составе отряда ген. В. А. Перовского против Кокандского ханства (весна 1853 г.) Хрулёв руководил штурмом крепости Ак-Мечеть. Во время Крымской войны (1853-1856) в конце 1853 г. Хрулев участвовал в боях на Нижнем Дунае около Силистрии и Журжи. С марта 1855 г. руководил юго-восточной частью обороны Севастополя, лично ходил в атаки против осаждавших крепость англо-французских войск. Мужество, находчивость и полководческая опытность снискали Хрулеву большую популярность в войсках и у населения Севастополя. 27 августа 1855 г. Хрулев был тяжело ранен на Малаховом кургане. С 1861 г. Хрулев командовал корпусом, с 1862 г. в отставке.

22 мая 1870 года в два часа по полуночи генерал-лейтенант С.А.Хрулев скоропостижно скончался в Петербурге. 26 мая в Сергиевском всей артиллерии соборе прошло отпевание тела покойного, на котором присутствовал главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа Вел. кн. Николай Николаевич Старший, боевые товарищи, родственники и знакомые. 29 июля генерал Хрулев, как завещал, был похоронен в Севастополе на военном кладбище у храма Св. Николая, среди своих боевых соратников. По подписке были собраны деньги на надгробный памятник с надписью «Хрулеву — Россия». В Севастополе Xрулеву поставлен памятник.

(53)

В 1857-59 гг. под командованием Евдокимова была захвачена территория Большой, Малой и Нагорной Чечни, взят укрепленный аул Ведено, а в 1859 г. Евдокимов сыграл решающую роль во взятии аула Гуниб, резиденции Шамиля, а также пленении последнего (август 1859 г.).

В апреле 1859 г. Указом Императора Александра II возведен, с нисходящим потомством, в графское Российской Империи достоинство. Утверждая графский герб Евдокимова, Император начертал ему девиз: «С боя».

В 1860 г. назначен начальником всех войск, действовавших на Восточном Кавказе; активно проводил освоение края, прокладывал дороги, вырубал просеки, заселял русскими казаками станицы.

В мае 1864 г. пять колонн русских войск под его командованием подавили последний очаг сопротивления горцев Северо-Западного Кавказа и заняли урочище Кбаада, чем завершилась Кавказская война.

За службу удостоен всех высших российских орденов, до ордена Св. Андрея Первозванного включительно.

Последние годы жизни провел в Пятигорске, где и скончался в возрасте 68 лет; похоронен там же около местного собора.

(80)

Ни одна из Государынь не подвергалась такому ужасающему террору в России.

Пережить шесть покушений на Августейшего супруга, жить в тревоге за Государя и венценосных детей долгие 14 лет, с момента первого выстрела Д. В. Каракозова четвертого (17) апреля, до взрыва в столовой Зимнего Дворца в феврале 1880 года, унесшего 11 жизней – такое пережить суждено лишь немногим!

По словам фрейлины графини А.А.Толстой, «слабое здоровье Государыни окончательно пошатнулось после покушения 2 апреля 1879 года(устроено народником-народовольцем А.К.Соловьевым). После него она уже не поправилась. Я, как сейчас, вижу ее в тот день – с лихорадочно блестящими глазами, разбитую, отчаявшуюся. «Больше незачем жить, — сказала она мне, — я чувствую, что это меня убивает».

Государыня Императрица Мария Александровна совершила самый главный подвиг своей жизни – укрепила Престол династии многочисленными Августейшими наследниками.

Она явила на свет обожаемому ею Государю Александру II Николаевичу восьмерых венценосных детей: шестерых державных сыновей и двух венценосных дочерей. Ей пришлось пережить в 1849 и 1865 годах двоих из них – Августейшую дочь Александру (1842-1849 гг.) и наследника Цесаревича Николая (1843-1865 гг.).

По кончине 20 октября (2 ноября) 1860 года Августейшей свекрови — Императрицы Александры I Феодоровны — Государыня возглавила огромное благотворительное Ведомство Мариинских гимназий и воспитательных учреждений. Ей суждено было открыть первое в России отделение Красного Креста и ряд крупнейших военных госпиталей во время Русско-Турецкой войны 1877–1878 гг.

При поддержке прогрессивной общественности и деятельной личной помощи К.Д.Ушинского, она подготовила для Императора Александра II Николаевича несколько записок о реформе начального и женского образования в России.

(178)

В Москве подписан секретный договор, по которому Китай позволил России строить Китайско-Восточную железную дорогу — КВЖД (она была построена Россией в 1897-1903 гг.).

(58)

В Ростов Императорская семья прибыла на поезде 22 мая. К приезду город украсили, придав ему праздничный вид — на домах развевались национальные флаги, балконы были украшены портретами Царской семьи. На вокзале для встречи собрались: председатель Совета министров статс-секретарь В.Н.Коковцов, министры: внутренних дел камергер Н.А.Маклаков и путей сообщения статс-секретарь С.В.Рухлов, товарищ (заместитель) министра внутренних дел свиты Его Величества генерал-майор В.Ф.Джунковский, ярославский губернатор в должности шталмейстера, Д.Н.Татищев, губернский предводитель дворянства князь И.А.Куракин, ростовский уездный предводитель дворянства Г.М.Леонтьев, дворяне Ростовского уезда, ростовская Земская управа, Городская дума в полном составе с городским головой А.Х.Оппелем во главе, должностные лица и городские дамы.

Император Николай II принял хлеб-соль от ростовского дворянства, земства и городского общественного управления, которые, в свою очередь, выступили с приветственной речью. Со станции Царская семья отправилась в Успенский собор. По пути их следования были выстроены учащиеся местных учебных заведений. Возле здания мужской гимназии духовой оркестр из гимназистов совместно с хором певчих из учащихся разных школ многократно исполнил народный гимн.

При входе в Успенский собор учредитель Ростовского общества хоругвеносцев Успенский поднёс Его Величеству художественно исполненный финифтевый образ Спасителя в изящной раме местного рабочего-резчика. Помолившись, Император осмотрел собор, поклонился его святыням и принял от архиепископа Тихона (Беллавина) в благословение икону Божией Матери с предстоящими Ростовскими чудотворцами (точную копию иконы, которой ростовчане благословили царя Михаила Фёдоровича). У южных врат собора Государь прослушал ростовский звон колоколов, а затем осмотрел древние кремлёвские церкви, Белую Палату с её музеем и другие достопримечательности Кремля. С вышки одной из кремлёвских башен Царь осмотрел город, озеро и окрестности. В Кремле ростовскими дворянами была поднесена Цесаревичу Алексею деревянная резная модель Ростовского кремля работы кустарей Сергиева Посада. От имени Комитета музея хранитель Белой палаты И.А.Шляков поднёс Императору список Владимирской иконы Божией Матери (Небесной Покровительницы города Ростова). Император посетил также Благовещенскую церковь.

Вечером Императорская семья посетила ростовский Яковлевский монастырь, где Императора встретил настоятель монастыря викарий Ярославской епархии епископ Угличский Иосиф (Петровых). У мощей святителя Димитрия Ростовского был отслужен краткий молебен угоднику с чтением Евангелия, молитвы и провозглашение многолетия. Императорская семья приняли от настоятеля икону — древний складень с точной копией той иконы, которую жители Ростова поднесли святителю Димитрию при вступлении его на Ростовскую кафедру в 1702 году. Императору подарили также копию иконы Ватопедской Божией матери, к оригиналу которой Царь в этом монастыре приложился у Царских врат. После осмотра находящегося рядом озера Император направился, окружённый народом, к Шереметевскому храму. На пути его следования был показан висящий у входа в Яковлевский храм древний колокол с надписью, содержащей указание на время пожалования колокола царём Алексеем Михайловичем Зачатьевскому монастырю. В Шереметевском храме настоятелем храма были поднесены портреты на финифти Николая II, Александры Фёдоровны и Алексея в кабинетную величину, художественно исполненные местными мастерами, в дубовых художественных рамах, а также описание монастыря, фотографические виды, книги и брошюры монастырского издания. Из монастыря Император с семьёй отправились в древнюю деревянную церковь Иоанна Богослова на Ишне, в которой Император Николай II вместе с детьми расписались в книге почётных посетителей.

Вечер этого дня был кануном праздника Вознесения Господня, и Император отслушал перед отбытием из Ростова всенощную, которая была совершена по его желанию в кремлевской Воскресенской церкви.

Из церкви Императорская семья отбыла на вокзал для дальнейшего следования в Москву чрез города Петровск (пребывание 23 мая 1913 года) и Переславль.

(30)

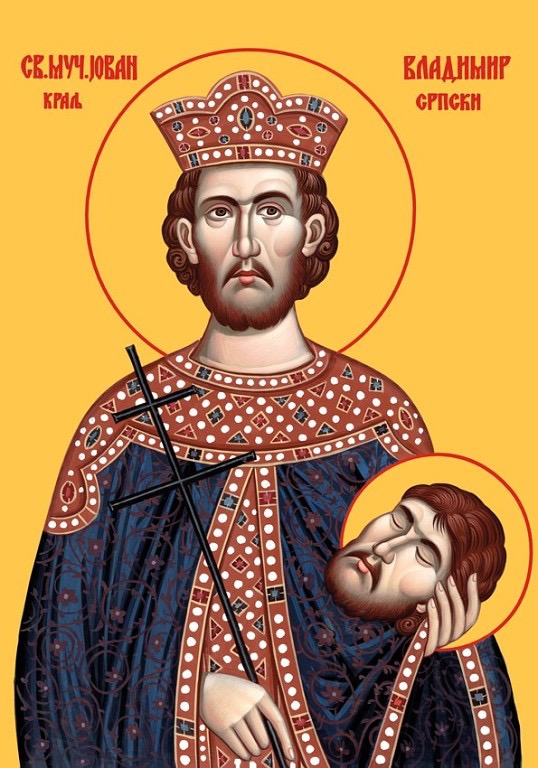

Святой мученик Иоанн-Владимир, король Сербский, принадлежал к благочестивому царскому роду, владевшему княжествами Захумле и Превала. Он вступил в управление Сербией во второй половине Х века и правил Зетой и другими областями в Иллирии и Далмации. С детства святой Иоанн-Владимир был наделен духовными дарованиями: кротостью, смирением, благоразумной молчаливостью, отличался богобоязненностью и чистой жизнью, равнодушием к земным благам. Он изучил воинское дело и стал выдающимся полководцем, но продолжал отличаться примерным благочестием, хорошо знал Священное Писание, был милостив к бедным. Благодаря этим качествам ему удалось многих еретиков-богомилов вернуть в православие. Как монарх он пользовался всеобщей любовью, которую приобрел мудростью и добротой. Святой Иоанн-Владимир посылал в народ учителей веры, что способствовало утверждению православия и искоренению ересей. В его царствование было открыто много больниц, странноприимных домов и монастырей.

Ведя столь богоугодный образ жизни, король Иоанн-Владимир был вынужден непрестанно бороться с внешними (царь Болгарский Самуил и император Византийский Василий II Македонянин) и внутренними (богомилы) врагами. Однажды царь Самуил напал на сербов с большим войском; король Иоанн-Владимир уклонился от битвы и обосновался со своей дружиной на высокой горе Облик (или Косогор). Здесь его люди стали страдать от укусов ядовитых змей. Святой Иоанн-Владимир со слезами стал молиться Богу о помощи, и Господь внял его молитве.

Некоторое время царь Самуил не мог нанести поражение осажденным сербам, но местный князь оказался предателем. Когда сербы поняли, что поражение неизбежно, святой Иоанн-Владимир собрал своих людей и сказал им: «Лучше будет, если я положу душу свою за вас и добровольно предам свое тело на смерть, чем вы пропадете от голода и меча». Сказав это, он простился со своими и отдал себя в руки царю Самуилу, который заключил его в темнице города Пресна.

Святой Иоанн-Владимир непрестанно молился в темнице, и ему был послан Ангел Божий, который укреплял его дух и предсказал освобождение, а впоследствии мученический венец.

Дочь царя Самуила Косара, или Феодора, отличалась милосердием и часто обходила темницы. Она полюбила молодого красивого пленника и умолила отца, который ни в чем не мог ей отказать, отпустить его. Царь Самуил женил святого Иоанна-Владимира на своей дочери и вернул ему трон.

Вернувшись домой, король Иоанн-Владимир предложить Феодоре жить целомудренно во исполнении заповеди Христовой (Мф.19,10-12; 1Кор.7,29). Феодора послушала его, и так они жили, любя Бога и управляя своим народом со страхом Божиим.

Тем временем произошли изменения в Болгарском царстве. Умер царь Самуил, был убит его сын Гавриил; на престол взошел Владислав – недоброжелатель святого Иоанна-Владимира. Святому Иоанну-Владимиру было видение: он увидел орла, несшего крест. Птица парила над лесами, затем опустилась и положила крест на землю. Блаженный король поклонился кресту и воздвиг на этом месте храм, в котором молился днем и ночью, ожидая мученического конца.

Царь Владислав замыслил присоединить к своим владениям державу святого Иоанна-Владимира и с этой целью позвал его к себе будто бы для заключения какого-то договора. Напрасно Феодора, предчувствуя недоброе, убеждала мужа не ехать. Святой Иоанн-Владимир прибыл в Пресну. Увидев подходившего короля, Владислав выхватил меч и ударил святого Иоанна-Владимира, но не смог причинить ему вреда. Святой сказал ему: «Хочешь убить меня, брат, но не можешь!» И, вынув свой меч, отдал ему, говоря: «Возьми и убей меня, готов на смерть, как Исаак и Авель». Владислав, помраченный умом, схватил меч и отсек голову мученику. Обезглавленный Иоанн-Владимир взял свою отсеченную голову, подъехал на коне к храму и сказал: «В руце Твои, Господи, предаю дух мой». Убийца бежал в ужасе. Так принял мученическую смерть блаженный Иоанн-Владимир 22 мая 1015 года.

В первую ночь после погребения святого над его могилой был виден чудный свет. Это так напугало Болгарского царя, что он отдал тело святого его супруге Феодоре и разрешил его погребение, где она пожелает. Вдова положила тело мужа в храме во имя Пресвятой Девы Марии в Краине; приняв монашество, она провела остаток жизни вблизи гроба любимого мужа (впоследствии она была погребена рядом с ним).

Царь Владислав погиб при осаде сербского города Драча в начале 1018 года. Ему внезапно явился воин с ликом святого Иоанна-Владимира, а когда он в ужасе бросился бежать, Ангел Божий поразил его.

Святые мощи короля Иоанна-Владимира около 1215 года были перенесены в г. Драч, затем в монастырь святого Иоанна в Албанию. В этой обители, посвященной королю-мученику, было явлено много чудес. Память святого мученика Иоанна-Владимира чтили сербы, албанцы и греки, называя его чудотворцем и мироточцем. Святому королю мученику вскоре были написаны служба и житие сначала на сербском, затем на греческом языке. Впоследствии сербский текст был утрачен, и хилендарские монахи Лука и Парфений вновь перевели службу и житие с греческого на сербский. Они внесены в Сербляк в 1861 году митрополитом Болгарским Михаилом. В 1925 году святому мученику Иоанну-Владимиру воздвигнут храм в монастыре во имя святого Наума на Охридском озере. На иконах святой часто изображается с царской короной на голове, в правой руке он держит крест, в левой – свою голову.

МОЛИТВЫ

Тропарь мученику Иоанну-Владимиру, князю Сербскому

глас 4

Крест, я́вльшийся тебе́ с Небесе́, све́тел пропове́дал еси́,/ просвети́в язы́ки я́сно, Влади́мире сла́вне,/ обагре́ньми крове́й твои́х украси́вся,/ сподо́бился еси́ по́честей нетле́нных,/ предстоя́й Тро́ице,/ тем со дерзнове́нием// моли́ спасти́ся нам.

Ин тропарь мученику Иоанну-Владимиру, князю Сербскому

глас 4

Крест, я́вльшийся тебе́ с Небе́с в блиста́нии, всем пропове́дал еси́,/ просвети́в язы́ки ве́рно, Влади́мире сла́вне./ Искупле́нием же, кровьми́ твои́ми возблиста́в,/ сподо́бился еси́ мзды неле́стныя, предстоя́ Тро́ице.// Те́мже дерзнове́нно моли́ Христа́ спасти́ся нам.

Кондак мученику Иоанну-Владимиру, князю Сербскому

глас 8

Я́ко сокро́вище многоце́нное/ и исто́чник, точа́щ земны́м то́ки,/ неду́ги очища́ющия,/ нам подаде́ся те́ло твое́ свяще́нное,/ боле́знем разли́чным подаю́ще исцеле́ние/ и благода́ть Боже́ственную притека́ющим к нему́, да зове́м ти:// ра́дуйся, кня́же Влади́мере.

(81)