Преподобный Паисий Галичский, игумен, а потом архимандрит в обители Успения Богоматери, располагавшейся на берегу озера, недалеко от города Галича. Неизвестно, где родился он, от каких родителей и где принял иноческий образ, ибо сего не обретается в писаниях. Неизвестно кем и когда построен Галичский монастырь. Обретается лишь в древних летописях Галичских, что при княжении Димитрия Донского (1389), некто боярин Иоанн, прозванием Овин, жил близ города Галича, и подле его дома был монастырь с церковью ветхою во имя святителя Николая. Когда храм святителя и чудотворца Николая обветшал, вместо него при благоверном московском князе Димитрии Донском был выстроен новый. Пожертвования на строительство были переданы боярином Иоанном (Овином), получившим от некого незнакомца образ Пресвятой Богородицы с условием, что он построит церковь в честь Ее славного Успения. Таким образом после сооружения нового храма Никольский монастырь стал именоваться Успенским.

В 1433 году, пострадав от междоусобных распрей между великим князем московским Василием Васильевичем Темным и его родным дядей Георгием Димитриевичем Галичским, Успенский монастырь лишился и своей главной святыни — образа Божией Матери, ради которого строилась церковь Успения. Великий князь московский решил взять его с собой в Москву. Однако чудесным образом икона Пресвятой Девы вновь оказалась на прежнем месте. Это событие еще более прославило икону, к которой стали приходить на поклонение многочисленные паломники.

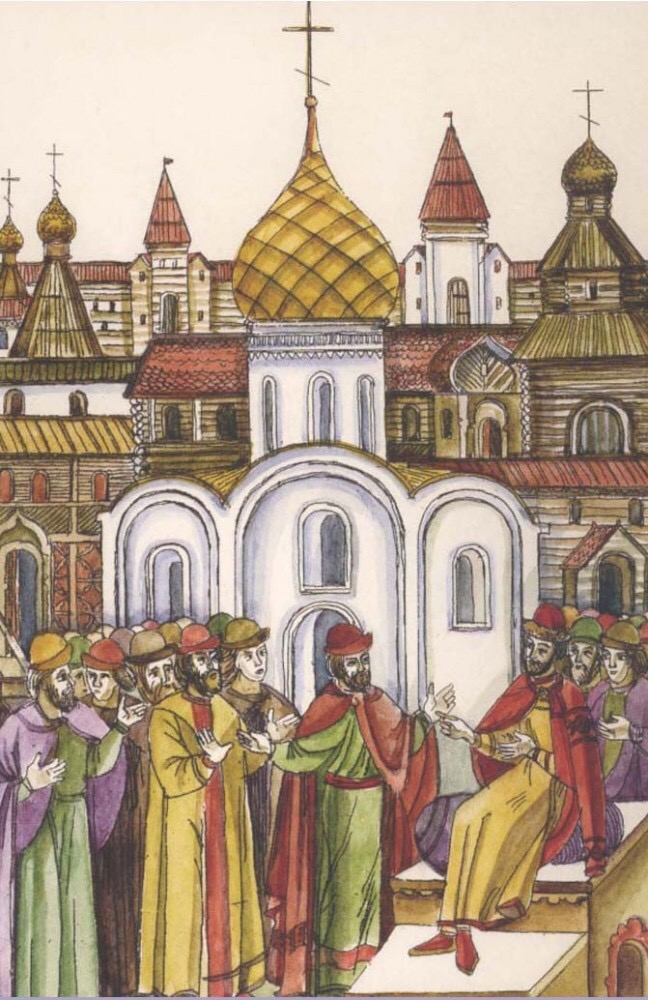

Преподобный Паисий, игумен Успенского монастыря, по просьбе галичского князя Димитрия Красного, сына князя Георгия Димитриевича, заказал список чудотворного образа и отправился с ним в Москву просить у великого князя покровительства для своей обители. Святого игумена торжественно, при колокольном звоне встретили великий князь, митрополит Московский Иона (1461; память 15/28 июня) и многочисленные богомольцы. Преподобный Паисий оставил в Москве принесенный им список чудотворной иконы Божией Матери. В знак благодарности великий князь выдал преподобному Паисию охранную грамоту, предписывавшую наместникам защищать Успенский монастырь от всяких нападений и заботится о его духовном процветании. На обратном пути в монастырь преподобного Паисия сопровождали два московских архимандрита.

Преподобный Паисий подвизался в Успенском монастыре более 70 лет. Он много трудился над благоустройством обители, восстановил ее после разрушения во время княжеских междоусобиц. За строгую подвижническую жизнь и многие иноческие добродетели святитель Иона возвел преподобного Паисия в сан архимандрита.

По прошествии многих лет было извещение преподобному Паисию о скором его исходе. Начал он приготовлять себя к сему великому дню, и не только себя, но и братию, в непрестанных поучениях представляя перед очами ее неизбежный час смертный, и мытарства воздушные и Страшный суд Божий, на котором отделяются овцы от козлищ, но не разумели братия почему он так часто говорит о смерти и суде. Когда же приблизился день кончины, почувствовал преподобный малую болезнь и стал приготовляться всенощным бдением к Божественной литургии, чтобы сделаться причастником Христовых Таин в напутствии живота вечного. После причащения лицо его просветилось небесным светом, и все с изумлением на него взирали, ожидая, что будет. «Помните ли слова мои, — сказал умирающий старец, — как я всегда говорил вам, что близок день Господень великий; день жития нашего уже приклонился к вечеру: вот ныне постиг меня сей день. Молю вас, и после моего отшествия терпите здесь ради Бога, как обещались в обители Пресвятой Богородицы, соблюдая веру до конца нашего подвига, да сподобитесь неосужденно достигнути горнего Сиона и поклониться воскресшему Христу». Плакали братия, разлучаясь с добрым наставником, который, утешая их, обещал за них молиться и говорил, что будет соблюдать обитель, если братия будут соблюдать заповеди Божии.

При самом исходе простерся старец Паисий на убогом одре своем и осенил себя крестным знамением, творя предсмертную молитву: «Господи! В руце Твои предаю дух мой». Блаженная кончина преподобного Паисия последовала в глубокой старости 23 мая 1460 года. Келлия и вся обитель исполнилась благоухания в час его кончины, и со многими слезами погребли его братия в созданной им церкви Успения Богоматери, где находится и чудотворная Овиновская икона Божией Матери. Успенская обитель после кончины святого была названа его именем.

К лику святых преподобный Паисий был причислен, вероятно, в XVII веке, когда ему была составлена служба. В «Иконописном подлиннике» о святом Паисии сказано: «Преподобный отец наш Паисий, игумен, Галичский чудотворец, подобием сед, брада аки Макария Желтоводского, на конец раздвоилась, курчевата; ризы монашеские».

(91)

В 1161 году ее усердием был построен собор, сохранившийся до нашего времени. Преподобная Евфросиния основала также Богородицкий мужской монастырь, в который по ее просьбе Константинопольский Патриарх Лука послал список с чудотворной Ефесской иконы Божией Матери. Незадолго до смерти преподобная Евфросиния с племянником Давидом и сестрой Евпраксией отправилась в паломничество по Святым Местам. Поклонившись святыням Царьграда, она прибыла в Иерусалим, где в Русском монастыре Пресвятой Богородицы Господь сподобил ее принять мирную кончину 24 мая 1173 года. Не позднее 1187 года тело святой перенесено в Киево-Печерский монастырь, а в 1910 году мощи перенесены в Полоцк в основанный ею монастырь.

В 1161 году ее усердием был построен собор, сохранившийся до нашего времени. Преподобная Евфросиния основала также Богородицкий мужской монастырь, в который по ее просьбе Константинопольский Патриарх Лука послал список с чудотворной Ефесской иконы Божией Матери. Незадолго до смерти преподобная Евфросиния с племянником Давидом и сестрой Евпраксией отправилась в паломничество по Святым Местам. Поклонившись святыням Царьграда, она прибыла в Иерусалим, где в Русском монастыре Пресвятой Богородицы Господь сподобил ее принять мирную кончину 24 мая 1173 года. Не позднее 1187 года тело святой перенесено в Киево-Печерский монастырь, а в 1910 году мощи перенесены в Полоцк в основанный ею монастырь.