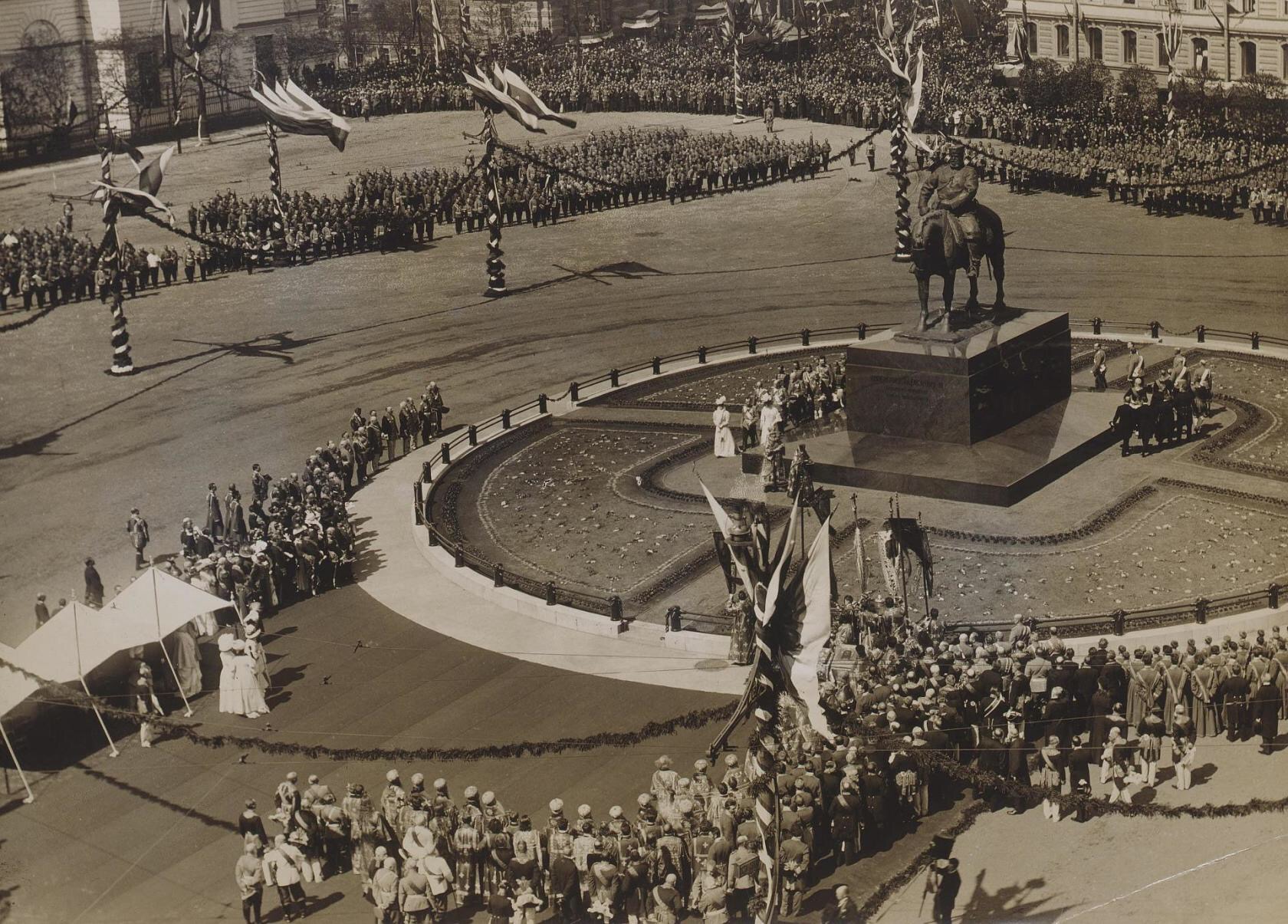

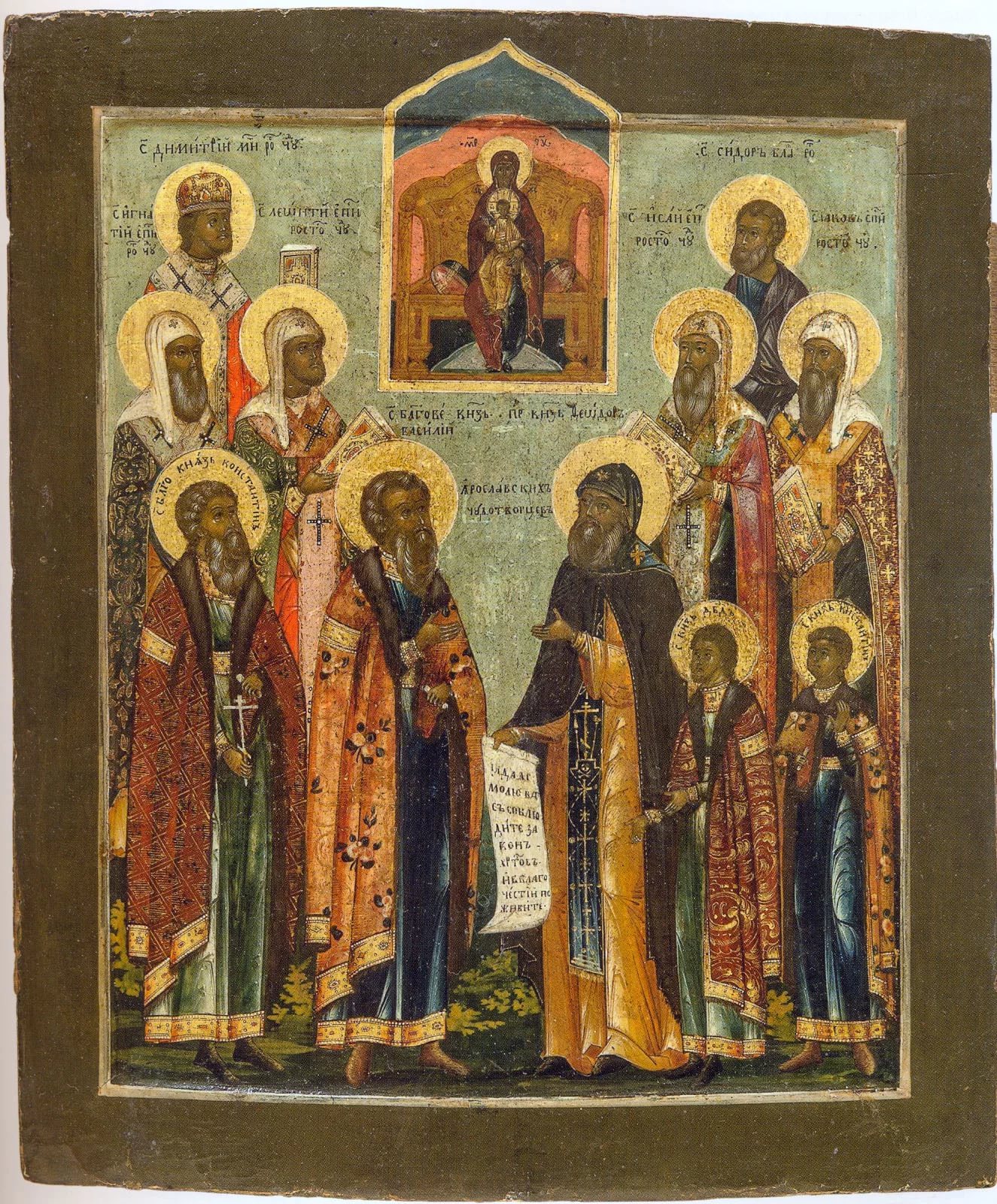

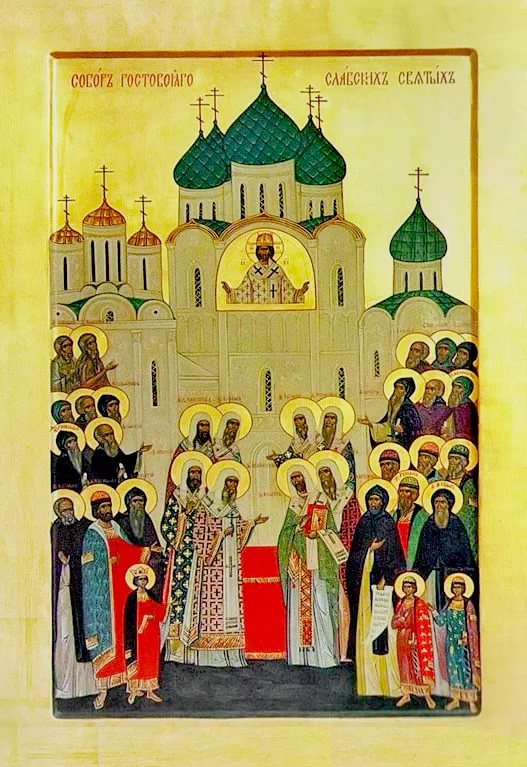

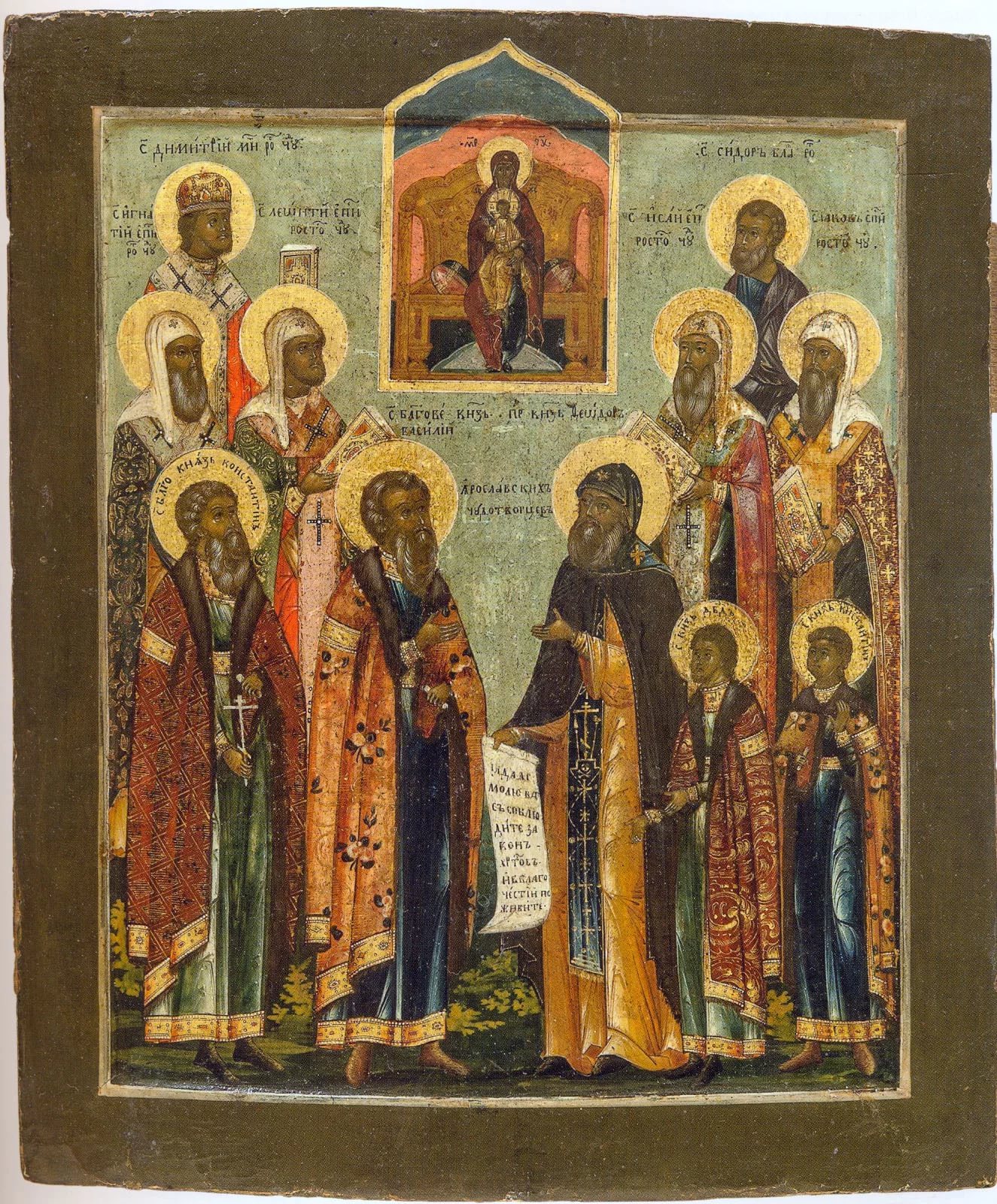

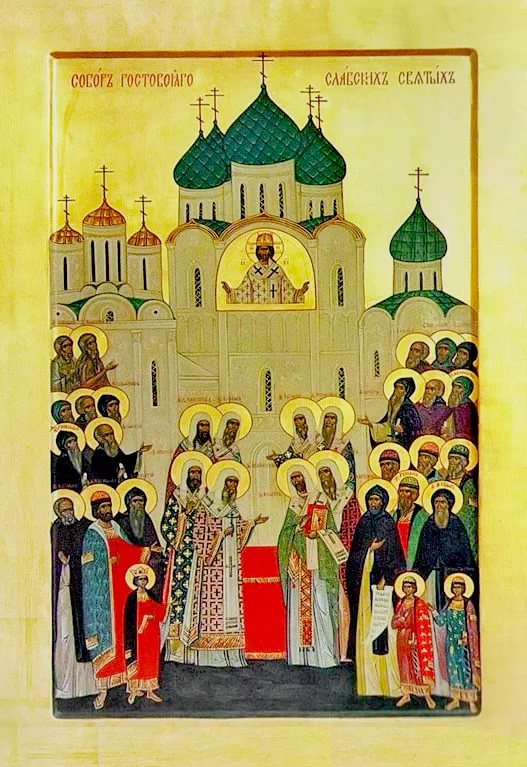

Собор Ростово-Ярославских святых. Этот большой праздник собирает в Ростове Великом многих людей. Божественная литургия в этот день служится в древнем Успенском соборе архиереями митрополии в сослужении духовенства всех трех епархий Ярославской митрополии. Затем по улицам города от Успенского собора к Спасо-Яковлевскому монастырю идет крестный ход.

Инициатор празднования Собора – митрополит Никодим (Ротов)

Инициатором празднования собора Ростово-Ярославских святых был митрополит Никодим (Ротов). Еще в то время, когда он был правящим архиереем Ярославской епархии, он много делал для восстановления почитания святых нашей земли. Будучи митрополитом Ленинградским и Ладожским, владыка Никодим представил на заседание Священного Синода текст тропаря и кондака Всем святым, в Ярославской и Ростовской епархии просиявшим. Это было в 1967 году. Спустя год митрополит Никодим представил на Синод текст службы Всем святым, просиявшим в пределах Ярославской епархии. Эту службу владыка также составил сам.

Собор новомучеников и исповедников

16 октября празднуется Собор Ярославских новомучеников и исповедников XX века. В состав Собора входят 12 святителей, 57 священномучеников, 3 священноисповедника, 9 преподобномучеников, 1 преподобноисповедница, 7 мучеников, 2 исповедника. Всего – 91 новомученик и исповедник.

Собор празднуется в день памяти святителя Леонтия Ростовского

Святитель Леонтий – просветитель Ростовской земли. Грек, уроженец Константинополя. В. О. Ключевский находит у него русские корни. В Ростов Великий приехал из Печерской обители преподобного Антония. Жил владыка при соборном Успенском храме и занимался просветительством ростовцев. За противостояние язычникам он был изгнан из города. Но святитель не оставил своей паствы. Он поселился недалеко от Ростова, у ручья Брутовщины. Здесь же построил небольшой храм в честь Архистратига Михаила. Интересно, что первыми к святителю потянулись дети местных жителей. Они учились у него началам Христовой веры. После святитель их крестил. Предание сохранило слова святителя, которые он сказал во время очередного нападения язычников: «Не бойтесь, дети, без Божией воли ничего они не сделают нам». Житийная литература предлагает две версии кончины подвижника, одна из них – мученичество. Он был убит язычниками. До настоящего времени мощи святого находятся в Успенском кафедральном соборе под спудом.

Святые – выходцы с других земель

На Ярославской земле подвизались и прославились своими подвигами выходцы из разных стран, не русские по происхождению. Кассиан Грек, основатель Учемского монастыря, — из рода византийских императоров Комнинов. Он прибыл в Россию в свите невесты великого князя Ивана III.

Святитель Дионисий Грек был афонским пострижеником.

Преподобный Петр Ордынский – племянник хана Золотой Орды Берке, правнук Чингисхана. Основал Петровский монастырь в Ростове Великом. Бежал из Орды вслед за святителем Кириллом Ростовским.

Блаженный Исидор Твердислов родился в окрестностях г. Бранденбурга в славянской семье католического вероисповедания. Он пешком пришел в Ростов Великий и принял Православие. Его мощи находятся под стенами Вознесенского храма (храм Исидора Блаженного).

Город святителей

Ростов Великий – город святителей. Долгое время он был центром кафедры. В соборе покоятся многие правящие архиереи с XI по XVIII вв., в том числе святители Леонтий, Игнатий, Исаия, Феодор.

До конца ХVIII века в Ростове находилась и архиерейская кафедра. В 1788 году при архиепископе Арсении она была переведена в губернский город Ярославль. Знаменитый ростовский кремль – детище митрополита Ионы Сысоевича.

Трое из архиереев, возглавлявших кафедру, стали патриархами. В 1589 году церковный собор при участии Патриарха Константинопольского Иеремии II торжественно поставил митрополита Ростовского Иова Патриархом. Он стал первым среди пятнадцати российских первоиерархов. Третьим российским Патриархом был Филарет – ростовский архипастырь. Святитель Тихон занял престол после восстановления Патриаршества в 1917 году.

Встреча эпох

В соборе Ростово-Ярославских святых есть три святых, которые связаны с окончанием и началом целых эпох в истории нашего государства – царевич Димитрий Угличский, преподобный Иринарх Затворник и святитель Тихон. Святой царевич Димитрий Угличский – представитель царского рода Рюриковичей. Его мученической кончиной завершилась целая эпоха правления Рюриковичей. Тогда же подвизался и преподобный Иринарх, затворник Борисоглебского монастыря. В годы Смутного времени к нему за благословением приезжал Михаил Скопин-Шуйский, приезжали организаторы народного ополчения Димитрий Пожарский и Кузьма Минин. Святитель Тихон – первый Патриарх в новейшей церковной истории Русской Православной Церкви после Синодальной эпохи. Приезжал святитель на родную ему Ярославо-Ростовскую кафедру уже будучи Патриархом. В 1918 году он освятил собор Казанского женского монастыря в г. Данилове.

Святые семьи

В соборе Ростово-Ярославских святых есть несколько семей святых. Мы молимся ярославским чудотворцам – князьям Феодору и его сыновьям Давиду и Константину. Их мощи покоятся в Успенском кафедральном соборе г. Ярославля. Князь Феодор и его сыновья подвизались в годы монголо-татарского нашествия на Русь. Он много жил в Орде. Его вторая супруга – дочь хана Менгу-Темира, в крещении нареченная Анной. Феодор принял монашеский постриг на смертном одре. А почитать его стали в скором времени после кончины. Епископ Ростовский Прохор в 20-е годы XIV века заказал в память князя украшенное миниатюрами Феодоровское Евангелие. Мощи князей были обретены в Ярославле в марте 1463 года в Спасо-Преображенском монастыре. Все три князя лежали в одном гробу.

Прославлены Церковью братья Василий и Константин и князь Василько Ростовский. Они защищали Ярославскую землю от татарских орд. Василий и Константин – сыновья первого ярославского князя Всеволода, родного брата князя Василька. Их отец Всеволод вместе с князем Василько погибли на Сити в 1238 году. Князь Василий мирно и достойно правил своим уделом до смерти в 1249 году. С именем князя Константина связаны события на Туговой горе. 3 июля 1257 года при приближении к Ярославлю отряда татаро-монголов ярославская дружина во главе с князем Константином Всеволодовичем вышла навстречу неприятелю. К ним присоединились жители города и окрестных деревень. На горе в окрестностях города разгорелась ожесточенная битва. От утренней зари, рассказывает предание, до позднего вечера продолжалась схватка. Погиб в этой битве и благоверный князь Константин. С тех пор и прозвали эту высокую гору «Туговой». Предание связывает с именами князей принесение в Ярославль Ярославской иконы Божией Матери. Мощи князей находятся в Успенском кафедральном соборе.

Еще одна семья подвижников – семья Ушаковых. Святой праведный воин Феодор Ушаков – прославленный великий флотоводец, и преподобный Феодор Санаксарский, дядя праведного воина. Их детство прошло на левом берегу Волги, в приходе Богоявленского храма с. Хопылево. Здесь они крестились. Последние годы своей жизни великий флотоводец проведет в Санаксарском монастыре, в котором игуменом был его дядя, там же и будет похоронен. И ныне рака со святыми мощами праведного воина Феодора Ушакова пребывает в Санаксарском мужском монастыре.

Включены в Собор Ростово-Ярославских святых преподобный Сергий и его родители. Поместье знатных ростовских бояр Кирилла и Марии – родителей преподобного Сергия Радонежского – находилось недалеко от Ростова Великого, на берегу реки Ишни. В 1328 году они переселились в Радонеж. Постриг Кирилл и Мария принимали в ближайшем Хотьковском Покровском монастыре. Почитание родителей Преподобного началось еще в XIV веке. В 1992 году, в год празднования 600-летия со дня преставления преподобного Сергия, на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви состоялось общецерковное прославление схимонаха Кирилла и схимонахини Марии.

Наследники преподобного

С Ростовской землей связано имя великого русского подвижника – преподобного Сергия Радонежского. Преподобный Сергий призывал к объединению народа и многое делал для возрастания духовного и национального самосознания людей. Подвижнические труды преподобного Сергия повлияли на последующие поколения монахов, заложив основы духовного и национального расцвета Русской земли. Многие подвижники, как птенцы, разлетелись из духовного гнезда преподобного Сергия Радонежского, основанной им Троицкой Лавры. Борисоглебский монастырь стал третьим (после Троице-Сергиевой Лавры и Андроникова монастыря) из основанных преподобным Сергием Радонежским, и создан он был в 1363 году. Согласно «Повести о Борисоглебском монастыре», Сергий Радонежский сам выбрал место для обители. Основатели монастыря – пришедшие из Новгородской земли иноки Феодор и присоединившийся к нему позже Павел – прославлены как преподобные и входят в Собор Ростово-Ярославских святых.

Первый из подвижников Любимской земли – преподобный Сильвестр Обнорский. Он был учеником и пострижеником преподобного Сергия Радонежского. После прохождения послушаний в Троицкой обители преподобный Сильвестр получил благословение на пустынножительство. Его выбор – глухой лес на реке Обноре.

(344)