Российский парламент голосует за приоритет российских законов над всесоюзным законодательством.

(28)

Российский парламент голосует за приоритет российских законов над всесоюзным законодательством.

(28)

Преподобный Нил Столобенский родился в семье крестьянина в небольшом селении Новгородской епархии. В 1505 году он принял постриг в обители преподобного Саввы Крыпецкого близ Пскова. После 10 лет подвижнической жизни в киновии удалился на реку Серемлю, в сторону города Осташкова, где 13 лет вел строгую аскетическую жизнь в непрерывной брани с кознями диавола, которые выражались в явлениях призраков – гадов и диких зверей. Многие жители из окрестных мест стали приходить к преподобному за наставлениями, но он стал этим тяготиться и молить Бога указать ему место для подвига безмолвия. Однажды после долгой молитвы он услышал голос: «Нил! Иди на озеро Селигер. Там на острове Столобенском ты можешь спастись!» От приходивших к нему людей преподобный Нил узнал, где находится озеро и, придя туда, был поражен его красотой.

В середине озера – покрытый густым лесом остров; на нем преподобный нашел небольшую гору и выкопал пещеру, а спустя некоторое время построил хижину, в которой и прожил 26 лет. Подвиги строгого постничества и безмолвия сопровождал еще и другим, особенным подвигом – никогда не ложился спать, а позволял себе лишь легкую дремоту, опираясь на крюки, вделанные в стену келлии.

Богоугодная жизнь преподобного много раз возбуждала зависть врага, которая проявлялась через злобу местных жителей. Однажды кто-то поджег лес на острове, где стояла хижина преподобного, но пламя, дойдя до горы, чудесным образом угасло. В другой раз в хижину ворвались грабители. Преподобный сказал им: «Все мое сокровище в углу келлии». Там стояла икона Богоматери. Разбойники стали искать деньги и ослепли. Тогда в слезах раскаяния стали они молить святого о прощении.

Известны и многие другие чудеса, совершенные преподобным. Он безмолвно отказывался от приношений, если совесть у приходивших к нему была нечиста или они находились в нечистоте телесной.

В предчувствии кончины преподобный Нил приготовил себе гроб. А к самому времени преставления прибыл на остров игумен одного из близлежавших монастырей и приобщил его Святых Тайн. По уходе игумена преподобный Нил в последний раз совершил молитву, окадил святые иконы и келлию и предал Господу бессмертную свою душу 7 декабря 1554 года. Прославление его святых мощей (ныне почивающих в Знаменском храме г. Осташкова) совершилось в 1667 году с установлением празднования 27 мая и в день преставления.

Тропарь преподобному Нилу Столобенскому

глас 4

Я́ко светильник всесве́тел/ яви́лся еси́ во о́строве Селиге́ра е́зера,/ преподо́бне о́тче Ни́ле:/ ты бо Крест Христо́в от ю́ности своея́ на ра́мо взем,/ усе́рдно Тому́ после́довал еси́,/ чистото́ю Бо́гови прибли́жився,/ отону́дуже и чуде́с дарова́нием обогати́лся еси́./ Тем и мы, притека́юще к ра́це моще́й твои́х, уми́льно глаго́лем:/ о́тче преподо́бне,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

(70)

Святой апостол из семидесяти Карп, был последователем и слугою святого апостола Павла, он разносил его послания в те места, куда они назначались. Достаточное время Карп потрудился вместе с апостолом Павлом, благовествуя всюду слово Христово, немало претерпел он за это бед и напастей. Затем святой Карп был поставлен апостолом Павлом епископом города Берии во Фракии.

Святой апостол из семидесяти Карп, был последователем и слугою святого апостола Павла, он разносил его послания в те места, куда они назначались. Достаточное время Карп потрудился вместе с апостолом Павлом, благовествуя всюду слово Христово, немало претерпел он за это бед и напастей. Затем святой Карп был поставлен апостолом Павлом епископом города Берии во Фракии.

Святой апостол Карп потрудился, проповедуя Евангелие Христово и на острове Крите, здесь он, между прочим, принял в дом свой святого Дионисия Ареопагита и видел Господа, явившегося ему в видении в то время, когда Карп просил Его предать казни двух грешников, и слышал голос Его, возгласивший: «Мучь Меня еще, ибо Я готов еще раз пострадать и быть распятым ради спасения людей».

Святой Дионисий Ареопагит свидетельствует о сем святом Карпе и то, что он никогда не начинал совершать пречистых и животворящих Тайн прежде, чем не сподоблялся являвшегося ему с неба божественного видения.

Святительствуя в Берии, Карп обратил ко Христу многих эллинов-язычников, обличая иудеев, он говорил им, что распятый ими Христос есть Бог истинный и Творец всего. Впоследствии он был с жестокостью убиен иудеями и таким образом предал душу свою в руки Господа. Честные мощи его были положены верными и богобоязненными людьми в том же городе, где он и святительствовал, причем сими мощами подавались многоразличные исцеления болящим во славу Христа, Бога нашего.

Примечание

Между прочим, у него в Троаде были оставлены апостолом Павлом фелонь и разные книги, между коими апостол особенно упоминает о пергаментных (2Тим.4:13).

Фракией называлась та часть Балканского полуострова, которая лежала к северу от Македонии, Эгейского и Мраморного моря. В настоящее время на месте древней Фракии находятся следующие земли: восточная часть Венгрии, Трансильвания, Бессарабия, Молдавия, Валахия, Болгария, Сербия и восточная часть Румелии. Город Берия в настоящее время называется Веррия или Кара-Веррия, в нем около 12 000 жителей. – Апостол Павел был в Берии во время своего второго апостольского путешествия.

Остров Крит (иначе Кандия – от главного города того же имени) находится в средней части Средиземного моря, к югу от Эгейского моря. Начало христианству было положено здесь событием Сошествия Святого Духа на апостолов, ибо при этом событии были и критяне (Деян.2:11). Затем христианство было утверждено здесь апостолом Павлом, который поставил здесь епископом Тита для того, чтобы он «довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров» (Тит.1:5). – В XVII в. Крит перешел во власть турок.

Дионисий Ареопагит – член Ареопага – верховного судилища афинского. Обращен в христианство апостолом Павлом во время его второго апостольского путешествия (ок. 54 г.). Причислен св. Церковью к лику святых. – Память его празднуется 3 октября.

Для того чтобы понять эти слова, необходимо припомнить следующий случай из жизни святого апостола Карпа. Некто из неверующих совратил к злочестью своему одного из христиан. Карп был весьма опечален этим. Никогда не обнаруживав ранее нетерпения, Карп на этот раз был весьма огорчен в душе своей. Он помыслил про себя, что нечестивцы, развращающие и губящие людей, не должны жить на земле, и начал он молить Бога, дабы ниспал огонь с неба и попалил тех двух нечестивцев – и совратившего, и совращенного. Когда он молился об этом, вдруг горница, в которой он стоял, потряслась и расступилась надвое. Подняв свои очи вверх, он увидел небо отверстым и в нем сидящего Господа Иисуса Христа в образе человеческом. Опустив же взоры вниз, он увидел глубокую пропасть, на краю которой стояли те два грешника, которым Карп испрашивал погибель. Карп, видя, что опечалившие его уже готовы упасть в пропасть и быть съеденными змием, пресмыкавшимся внизу, исполнился радости, но так как они все еще не падали в пропасть, то Карп снова стал досадовать и скорбеть и опять начал молить Бога об их погибели. Когда же он возвел очи свои на небо, то увидел, что Господь приблизился к тем грешникам и подал им руку помощи. Потом Господь и сказал Карпу: «Мучь Меня еще, ибо Я готов еще раз пострадать и быть распятым ради спасения людей». Сказание об этом сообщает святой Дионисий Ареопагит в своем послании к монаху Демофилу. Послание это можно читать под 3-м числом октября месяца (день памяти св. Дионисия Ареопагита).

Дионисий Ареопагит с великою похвалою отзывается об апостоле Карпе. Так, например, в послании к монаху Демофилу он говорит о Карпе: «Муж сей был велик по своим добродетелям и отличался такою возвышенною чистотою ума, что обладал большою способностью к боговидениям».

Кончина святого апостола Карпа последовала в к. 1 в.

(88)

Обретение мощей преподобного Макария Калязинского произошло 26 мая 1521 года. Купец из города Дмитрова, Михаил Воронков, пожертвовал средства на строительство каменной церкви, вместо обветшавшей деревянной, в Калязинском монастыре. Игумен монастыря Иоасаф водрузил крест на месте, предназначенном для алтаря, и благословил копать рвы под фундамент. Во время работ был обретен неразрушившийся гроб, от которого исходило благоухание. Игумен Иоасаф тотчас узнал гроб основателя монастыря – преподобного Макария, преставившегося в 1483 году.

Братия монастыря и множество собравшегося народа совершили панихиду над перенесенным ко храму гробом. С этого дня у нетленных мощей святого стали совершаться исцеления. Об этом было сообщено Московскому митрополиту Даниилу (1522–1539), который созвал в Москве Собор и, подробно рассмотрев свидетельства о святости преподобного Макария, установил празднование новоявленному святому. Мощи были торжественно перенесены в храм во Имя Святой Троицы. Феодосием из Твери была составлена служба на обретение мощей.

Братия монастыря и множество собравшегося народа совершили панихиду над перенесенным ко храму гробом. С этого дня у нетленных мощей святого стали совершаться исцеления. Об этом было сообщено Московскому митрополиту Даниилу (1522–1539), который созвал в Москве Собор и, подробно рассмотрев свидетельства о святости преподобного Макария, установил празднование новоявленному святому. Мощи были торжественно перенесены в храм во Имя Святой Троицы. Феодосием из Твери была составлена служба на обретение мощей.

До 1547 года почитание святого Макария совершалось только в его обители. На Московском Соборе 1547 года, при митрополите Макарии (1543–1564), преподобный Макарий Калязинский был причислен к лику святых, память его в числе других русских святых постановлено праздновать по всей России. Сведения о преподобном Макарии Калязинском помещены также 17 марта, в день памяти преставления святого.

До 1547 года почитание святого Макария совершалось только в его обители. На Московском Соборе 1547 года, при митрополите Макарии (1543–1564), преподобный Макарий Калязинский был причислен к лику святых, память его в числе других русских святых постановлено праздновать по всей России. Сведения о преподобном Макарии Калязинском помещены также 17 марта, в день памяти преставления святого.

(35)

Преподобный Иоанн Психаит, исповедник, жил в конце VIII – начале IХ века. С юных лет он оставил мир и принял монашество в Психаитской лавре (предместье Константинополя). За свою святую жизнь и спасительные подвиги преподобный получил от Бога дар изгонять бесов и исцелять болезни. В то время свирепствовала ересь иконоборцев и почитатели святых икон подвергались преследованиям. Преподобного Иоанна привели на допрос, где его принуждали отказаться, от почитания святых икон и написать отречение. Преподобный вместо отречения обличил гонителей, назвав императора Льва Исавра (717–741) еретиком. За это преподобного сослали в ссылку, где он скончался, претерпев много бедствий от иконоборцев.

(51)

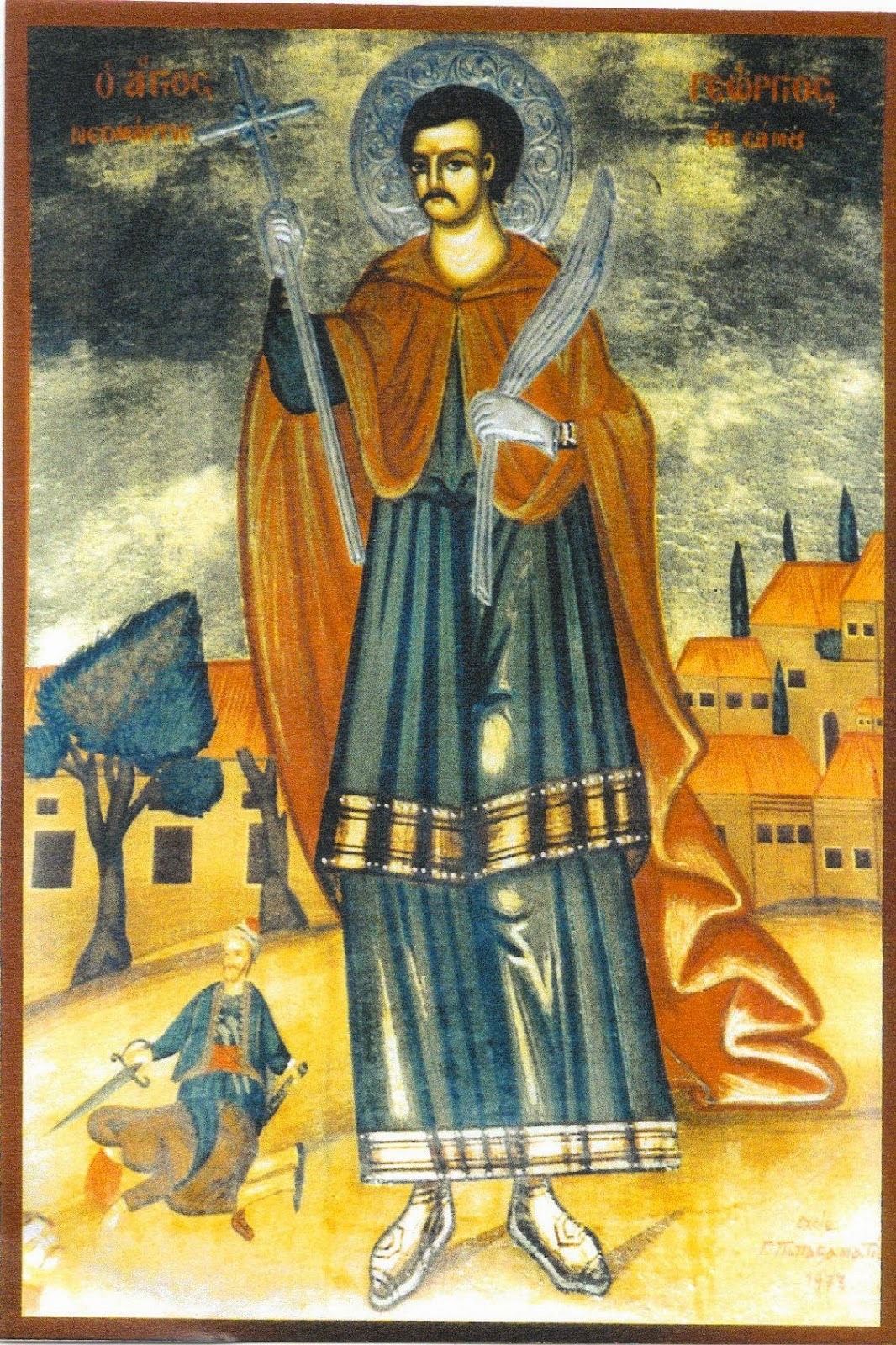

Святой мученик Георгий Новый родился в знатной болгарской семье, жившей в столице Болгарии городе Средце (ныне город София). Святой Георгий был испрошен у Бога усердной молитвой его родителей, Иоанна и Марии, которые до преклонных лет оставались бездетными. Младенца крестили во имя святого великомученика Георгия (память 23 апреля). Юноша Георгий получил хорошее образование, внимательно изучил Священное Писание, был благочестив и целомудрен. Родители его скончались, когда Георгию исполнилось 25 лет. В то время Болгария находилась под властью турок, которые насильно обращали христиан в магометанство.

Однажды несколько мусульман попытались обратить Георгия. Они надели на голову святого талью, круглую шапочку, в которой мусульмане входят в свои молитвенные дома. Но Георгий бросил талью на землю. Турки с побоями и руганью повели мученика к своему правителю. Правитель был поражен мужественным обликом и красотой лица святого Георгия и стал ласково убеждать его принять магометанство, обещая всевозможные почести и богатство от султана Селима (1512–1520). Но святой смело и твердо исповедал веру в Господа Иисуса Христа и порицал заблуждения магометанства. Правитель в гневе приказал беспощадно избить святого Георгия палками, но святой твердо держался в исповедании Христовой веры. Правитель приказал усилить пытки.

Страстотерпец терпеливо переносил все страдания, призывая на помощь Господа Иисуса Христа. Потом мученика повели по городу под барабанный бой с криками: «Не ругай Магомета и не унижай веру мусульман». Наконец, посреди города разожгли большой костер, чтобы сжечь святого Георгия, но он, ослабев от ран, упал на землю. Еще живого его бросили в огонь, а сверху набросали трупы псов, чтобы христиане не смогли потом найти останки мученика. Но внезапно полил сильный дождь и погасил костер. С наступлением темноты место, где было брошено тело мученика, озарилось ярким светом. Одному христианскому священнику позволили взять честные останки мученика для погребения. Извещенный о случившемся, митрополит Иеремия в сопровождении клира направился к месту казни. В погасшем костре было найдено тело святого мученика Георгия и перенесено в храм святого великомученика Георгия в городе Средце.

Страстотерпец терпеливо переносил все страдания, призывая на помощь Господа Иисуса Христа. Потом мученика повели по городу под барабанный бой с криками: «Не ругай Магомета и не унижай веру мусульман». Наконец, посреди города разожгли большой костер, чтобы сжечь святого Георгия, но он, ослабев от ран, упал на землю. Еще живого его бросили в огонь, а сверху набросали трупы псов, чтобы христиане не смогли потом найти останки мученика. Но внезапно полил сильный дождь и погасил костер. С наступлением темноты место, где было брошено тело мученика, озарилось ярким светом. Одному христианскому священнику позволили взять честные останки мученика для погребения. Извещенный о случившемся, митрополит Иеремия в сопровождении клира направился к месту казни. В погасшем костре было найдено тело святого мученика Георгия и перенесено в храм святого великомученика Георгия в городе Средце.

(101)

Иоанн Предтеча, Иванов день, Иван-медвяные росы, Иван Гусятник, Ферапонтов день — народные названия дня третьего обретения главы Иоанна Предтечи (ок. 850) и сщмч. Ферапонта (III в.).

Во время волнений в Константинополе в связи с ссылкой святителя Иоанна Златоуста, глава святого Иоанна Предтечи была унесена в город Емесу. Оттуда во время набегов сарацин она была перенесена (около 810-820 гг.) в Команы и там, в период иконоборческих гонений, была скрыта в земле. Когда иконопочитание было восстановлено, патриарху Игнатию (847-857 гг.) во время ночной молитвы было указано в видении место, где скрыта глава святого Иоанна Предтечи. Первосвятитель сообщил об этом императору, который послал посольство в Команы, и там глава была в третий раз обретена в указанном патриархом месте, около 850 года. Позже глава вновь была перенесена в Константинополь и здесь 25 маяположена в придворной церкви, часть святой главы находится на Афоне. Обычаи, поверья, приметы и наблюдения

Иоанн Предтеча был покровителем посевов. Ему молились о плодородии и при освящении пчельника, о благополучии детей и об избавлении от головной боли.

В этот день выпадала роса. На вкус — сладкая, медвяная, а на самом деле, по народному поверью, пагубная. Ее собирали только знахари-травники, чтобы лечить сначала мертвой, а потом живой водой. Людям и животным в этот день ходить по росе было нельзя. Поэтому утром в поле и огороде работ не было, а скотину выгоняли на пастбище, когда спадет роса. В этот день также обращались к св. Ферапонту, просили его отвести медвяные росы. Поэтому день этот назывался еще Ферапонтовым.

«Сильная росана хороший урожай», «Большая роса к урожаю льна и конопли». Если к этому дню земля сырая, то будет урожай на хлеба, сухая — к неурожаю. «Поздний расцвет рябины — к долгой осени». «Хорошо цветет рябина — к урожаю льна». «Большой цвет на рябине — хороший налив овса». Если на рябине много цветов — будет хороший урожай хлеба.

7-12 июня возможны заморозки на почве. Зацветают липа, венгерская сирень. Посадка зеленых черенков кустарников на укоренение.

На Иванов день начало позднего посева яровых хлебов. Кое-где в Иванов день производится главная посадка капусты.

(36)

Князь Бужско-Дубенско-Черторижский. Сын Игоря Ярославича, князя Владимиро-Волынского, потом Смоленского, от брака с Кунигундой, дочерью Оттона, графа Орламиндского и маркграфа Мейсенского, виднейший между князьями-изгоями (безместными) древней, домосковской Руси. Родился в г. Владимире-Волынском около 1055 г. Участвовал в блистательном походе южнорусских князей за реку Дон, на «вежи» (станы) половецкие в 1111 г.

Умер в Киеве 25 мая 1113 г. Тело его погребено там же, в церкви Влахернской Богородицы на Клове.

Князь Давид Игоревич был женат на дочери Владислава I, короля польского, имел от нее сына Всеволодко, князя Городенского, мужа одной из дочерей Владимира Мономаха.

(54)

Указом царя Петра I от 25 мая 1718 года была создана полиция, которой поручались три главные задачи: надзор за благоустройством и санитарией охрана общественного порядка и борьба с преступностью, а также обеспечение пожарной безопасности. Для этих целей в Петербурге учреждались Канцелярия полицмейстерских дел во главе с Генерал-полицмейстером, царским денщиком Антоном Дивиером, а со временем и местные органы полиции. Новому генералу поручалось «… О смотрении, чтобы строение домов производилось по указу; о содержании улиц в чистоте; о допущении торговых шалашей в указанных местах; о съестных припасах, о подозрительных домах, о гулящих людях, о приезжих и отъезжающих; об определении с дворов караульщиков, в каждой слободе или улице старост и при каждых десяти дворах десятского и о распространении повинности постоя на людей всякого чина и звания».

(852)

Для финансирования военных расходов Императором Петром III был подписан указ «Об учреждении Государственного банка».

Впервые вопрос о введении в России бумажных денег ввиду дефицита бюджета был поставлен при дочери Петра I царице Елизавете, однако идея была отвергнута Сенатом на том основании, что бумажные деньги «не токмо необыкновенное и не знаемое в России дело, но и самое вредительское».

Указ Императора Петра III гласил: «Буде… денежных сумм яко главнейших и необходимых способов налицо нет, а приисканные Сенатом 4 миллиона на чрезвычайные расходы так скоро быть получены не могут, то Его Императорское Величество находит удобное и ближайшее к тому средство в делании банко-цеттелей». Указ предписывал прекратить выпуск медных денег и ограничить их хождение, а также начать выпуск ассигнаций. Указ состоял из вводной части и четырнадцати пунктов, в которых излагались план создания и основы деятельности Государственного банка.

По указу 1762 г. банк должен был состоять из двух отделений, в Санкт-Петербурге и в Москве, и выдавать ссуды лицам всех сословий, для чего выпускать в обращение свои билеты «яко самое лучшее и многими в Европе примерами изведанное средство». Основной капитал в 2 млн. рублей должен был быть ассигнован из государственного казначейства и кроме того постепенно из государственного казначейства предполагалось вносить в банк еще до 3 млн. рублей для образования запасного капитала; соответственно этому полагалось выпустить на «особливой и для того нарочно сделанной бумаге» на 5 млн. рублей «банковых билетов» достоинством в 10, 50, 100, 500 и 1000 руб., которым давалось обращение «наравне со звонкой монетой», для чего разрешено было принимать их при уплате податей, всяких казённых сборов, не исключая таможенных.

Вследствие дворцового переворота 1762 г., совершённого женой Петра III Екатериной (будущей императрицей Екатериной II), этот указ остался невыполненным.

Лишь в 1768 г. для восполнения всё более и более увеличивающихся военных расходов императрицей Екатериной II было основано два Ассигнационных банка в Петербурге и Москве, имевших целью заменить полноценную ходячую монету бумажными деньгами, более удобными для обращения.

(245)