В неделю, ближайшую к 16/29 июля, Русская Православная Церковь празднует память святых отцов шести Вселенских Соборов, которые стали возможны только тогда, когда Римская империя признала христианство законной религией. До этого она не признавала христианство, и по Римскому законодательству оно считалась ересью, и подлежало уничтожению. Как нельзя было чеканить монету никому, кроме Римского императора, также и запрещено было создавать свою религию, что считалось преступлением против государства.

Но иудеев, которые не почитали императора как бога и идолам жертвы не приносили, никто не преследовал. Как только стали понимать, что христианство — не иудаизм, а совершенно новая религия, стали действовать законы Римской империи, и христиан стали гнать, как секту, как ересь опасную для государства.

Но при Императоре Константине случилось чудо, его мать Елена была христианкой, а самому Императору было явлено знамение на небе Крест, с которым он и победил своего противника, и стал Императором всей Римской империи, Западной и Восточной. С ним и произошел затем чудесный переворот, он признал христианство наравне с другими официальными религиями, и собрал в 325 году в Никее первый Вселенский собор.

Православная Церковь признает семь Святых Вселенских Соборов: Никейский I (325 г., против ереси Ария); Константинопольский I (381 г., против ереси Македония); Ефесский (431 г., против ереси Нестория); Халкидонский (451 г., против ереси монофизитов); Константинопольский II (553 г., «О трех главах»); Константинопольский III (680–681 гг., против ереси монофелитов); Никейский II (787 г., против ереси иконоборцев). А литургическое празднование святым отцам шести Соборов объясняется тем, что седьмой Вселенский Собор был признан таковым на Поместном Константинопольском Соборе в 879-880 гг., тогда как каждый из шести был утвержден Вселенским на следующем за ним.

Смысл особого почитания святых отцов Вселенских Соборов заключается в том, что только они (Соборы) обладали даром выносить непогрешимые и «для всех полезные» определения в области христианской веры и церковного благочестия в кризисные моменты церковной истории. Краткий итог догматического богословия святых отцов шести Вселенских Соборов отражен в первом соборном правиле Трулльского Собора (691 г.), ставшего продолжением VI Вселенского (III Константинопольского). Кроме догматической деятельности, святые отцы Вселенских Соборов вырабатывали правила, служащие к упорядочению церковной дисциплины. Церковь никогда не отступает от прежних догматических определений, выработанных церковных канонов и не заменяет их новыми.

Все Соборы проходили в первое тысячелетие. Первые два Вселенских Собора были посвящены вопросам триадологическим, уточнялось и формулировалось учение о Святой Троице: Отце и Сыне, и Святом Духе.

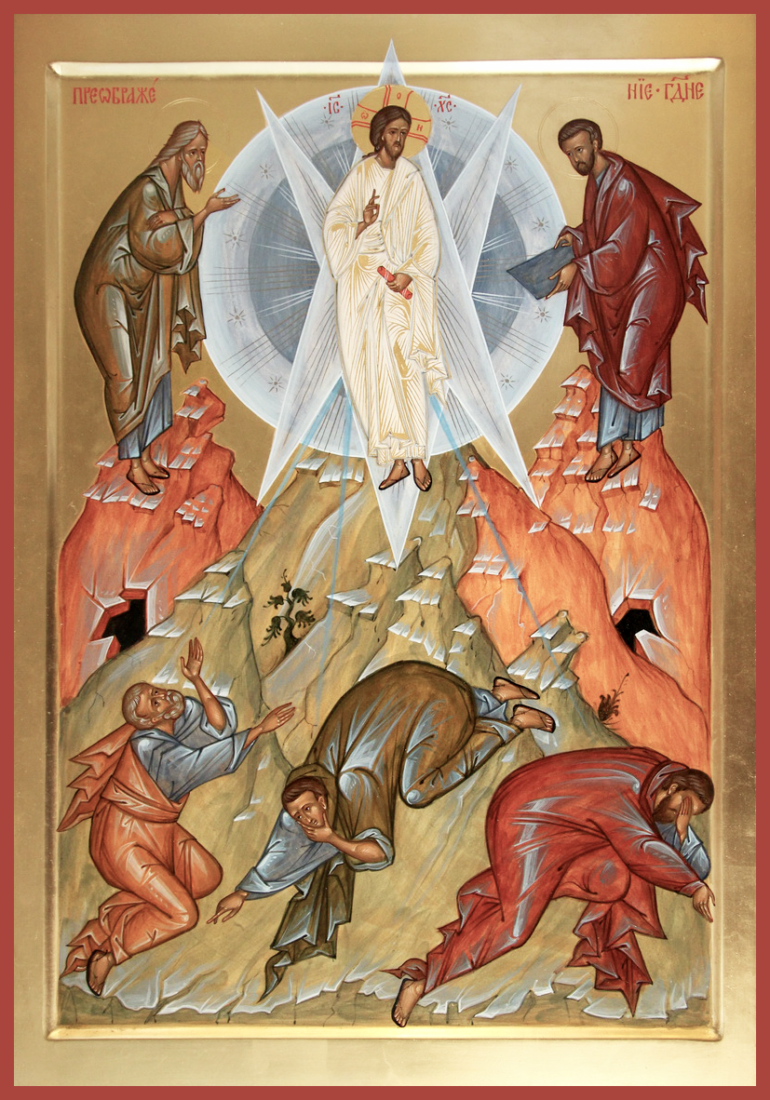

А со Второго по Шестой Вселенские Соборы были Соборы христологические, на которых формулировалось учение о Лице и двух природах Богочеловека Иисуса Христа. И последний Седьмой Вселенский Собор был посвящен борьбе с иконоборческой ересью.

По прошествии двух тысяч лет и благодаря святым отцам Вселенских Соборов мы знаем, как нужно верить, и, открывая любую книжку по догматическому богословию, мы видим, что все вероучительные положения раскрываются нам по порядку. Но далеко не так было в самом начале жизни Церкви. Это вовсе не означает, что Церковь не знала, как верить и не имела догматической базы. Знала, как верить, и все догматы Церкви были заложены со дня образования Церкви ее Основателем Иисусом Христом в день Пятидесятницы, в день Святаго Духа, сошедшего на Апостолов. Вся догматика, все вероучительные положения в зачаточном виде хранились в Церкви. И Церковь не придумывала догматы, а доставала то, что находилось в ее недрах, раскрывала эти вероучительные положения. И не рационалистически Церковь жила этими догматами, а формулировать рационально свою догматику Церковь была вынуждена, когда начиналась полемика с какой-то очередной ересью. То есть догматы формулировались от противного, как аргументы. Формулируя догматы, она настаивала на том, что догматы принципиально необходимы, как всей Церкви, так и каждому христианину для достижения спасения, для достижения вечной жизни.

Еще Апостолы запрещали малейшее отклонение от чистоты православного вероучения. В Послании к галатам Апостол Павел говорит, что «даже если бы мы, или ангел с неба стали благовествовать вам не то, чему вы были научены, да будет анафема». Из чего мы можем сделать вывод, что догматы очень важны в деле спасения. Сейчас существует, к сожалению, точка зрения адогматическая о том, что самым главным в жизни христианина, религиозного человека является нравственность. А догматы остаются чем-то второстепенным по отношению к нравственности. Эта тенденция по слиянию разных религий и теорий, в которой главное – нравственность, мораль, а не догмат. Это далеко не так: без правильного вероучения, без истинного познания Бога, которое Бог нам Сам открыл о Себе на страницах Священного Писания, невозможно достижение и того нравственного идеала, о котором нам говорят защитники нравственной идеи в религиях.

У каждой религии есть нравственные законы, но есть принципиальное догматическое различие. Так что такое догматы? Вероучительные истины, некие духовные аксиомы, которые нам открыты Самим Господом. Они неизменяемы и неизменны также, как неизменяемо и неизменно Само Божество. Всегда были есть и остаются такими, каков Сам Бог. Догматы являются рамками, которые формируют правильное духовно-нравственное устроение, состояние человека. Повреждается догмат, деформируется и нравственность, деформируется вся остальная духовная жизнь. Догматы говорят о том, как нужно верить, и как не нужно верить.

Если мы посмотрим на догматические формулировки Вселенских Соборов то увидим, что начало их формулируется так «аще если кто верует так-то и так, то будет анафема. Аще кто не верует так-то и так, да будет анафема». Догматы очерчивают область Тайны, область Божественного и показывают, что вне этих рамок, вне этих границ начинается ересь, начинаются заблуждения. Догмат – это, если упрощенно, что-то вроде указателя на дороге, без которого можно заблудиться, а здесь догмат – указатель на дороге веры. Без догмата невозможно и достижение истинной нравственности.

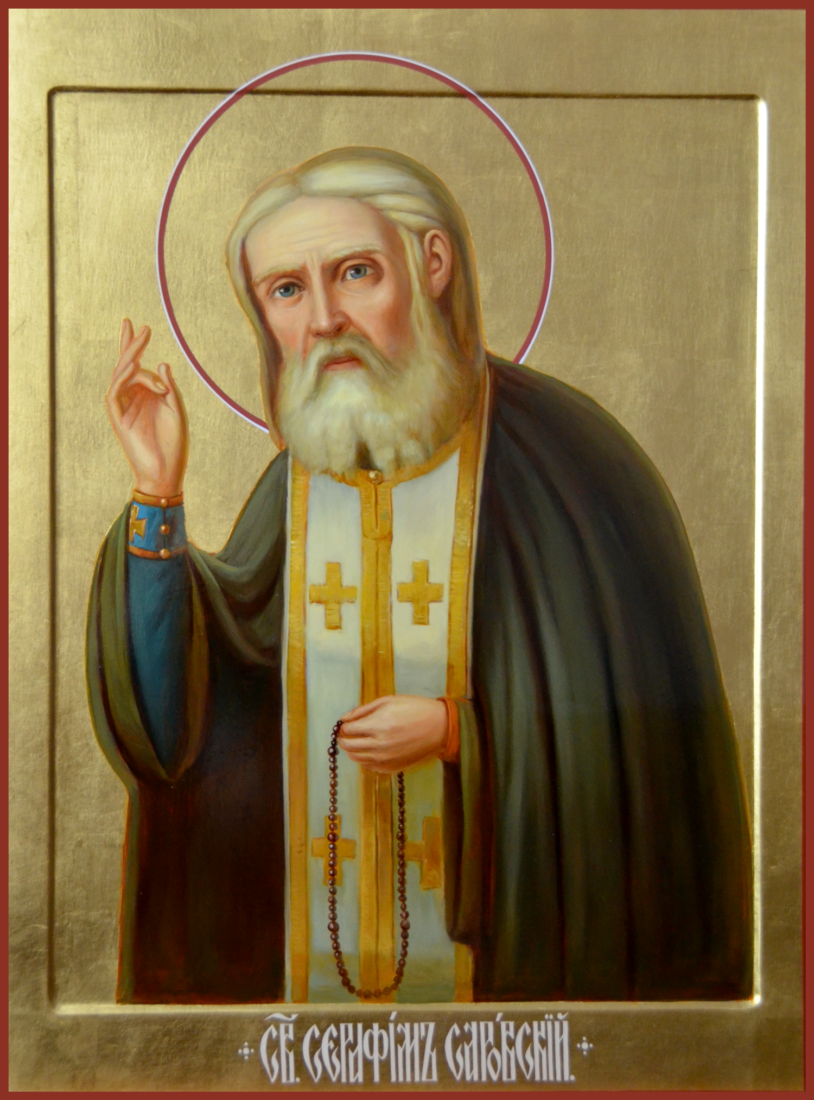

Поэтому святые отцы уделяли много внимания вопросам вероучения, и не просто уделяли, но и шли на мучения и страдания, на исповедничество и мученичество за чистоту Православной веры. Это является ответом тем людям, которые говорят, что догматы неважны. Если бы они были неважны, то святые отцы не шли бы за веру на смерть.

Первый Вселенский Собор. В работе Собора участвовало 318 епископов, среди которых были: Св. Николай Чудотворец, Иаков епископ Низибийский, Спиридон Тримифунтский, Св. Афанасий Великий, бывший в то время еще в сане диакона и др.

Собор осудил и отверг ересь Ария и утвердил непреложную истину — догмат: Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца прежде всех веков и так же вечен, как Бог Отец; Он рожден, а не сотворен, и единосущен с Богом Отцом.

Чтобы все православные христиане могли точно знать истинное учение веры, оно было ясно и кратко изложено в первых семи членах Символа Веры.

На этом же Соборе было постановлено праздновать Пасху в первый воскресный день после первого весеннего полнолуния, определено было также священникам быть женатыми, и установлены были многие другие правила.

На первом Вселенском соборе была утверждена последовательность, главенство христианских Церквей — Римская Кафедра (бывший царствующий град), Константинопольская (царствующий град), Александрийская, Антиохийская. Приоритет Церкви отдавался по месту правления государя Империи, что доныне мешает современным католикам доказать, что Папа — глава всей христианской Церкви.

Второй Вселенский Собор был созван в 381 году в Константинополе, при императоре Феодосии Великом. Созван этот Собор был против лжеучения бывшего арианского епископа Константинопольского Македония, который отвергал Божество третьего Лица Св. Троицы, Духа Святого; он учил, что Дух Святый не есть Бог, и называл Его тварью или сотворенною силою и при том служебною Богу Отцу и Богу Сыну так как Ангелы.

На Соборе присутствовали 150 епископов, среди которых были: Григорий Богослов (он был председателем Собора), Григорий Нисский, Мелетий Антиохийский, Амфилохий Иконийский, Кирилл Иерусалимский и др. На Соборе ересь Македония была осуждена и отвергнута.

К Никейскому Символу Веры было добавлено учение о Духе Святом. Раньше говорилось в Символе Веры: И в Духа Святаго. Точка. На Втором Вселенском Соборе, эта фраза была продолжена: И в Духа Святаго Господа Животворящего. Тем самым разъяснялось, что Господь есть Бог, а не тварь, то есть не имеет тварной природы. Далее было уточнено: Иже от Отца исходящего — то есть, причина бытия Святаго Духа, Его источник – Бог-Отец. Бог-Отец является источником божественной природы Сына и Святаго Духа. Но это не означает, что Сын и Дух ниже Отца. Лица Троицы – равносущны. Бог-Отец — причина, а Бог-Сын и Бог-Дух — следствие. Но совершенная причина может порождать только совершенные следствия. И если Сын и Дух совершенны, то и они божественны. И если бы были они несовершенны, то и Отец был бы несовершенен. Бог-Отец является источником божественной природы, и Сын, который рождается от Отца, и Дух Святой, который изводится от Отца — Они являются равносущными, равноценными и равнозначными по отношению к Отцу. Таким образом в Символе Веры появилась формулировка о том, что Дух Святый исходит только от Отца, и не является творением Сына, как учил Македоний.

Иже от Отца исходящего. Иже со Отцем и Сыном споклоняемый и славимый глаголавшего пророки. То есть Дух Святый имеет вместе со Отцом и Сыном равную славу, равную честь и равное достоинство, и единое с ними поклонение.

Собор также ввел в Никейский Символ Веры еще четыре члена, в которых излагается учение о Церкви, о таинствах, о воскресении мертвых и жизни будущего века. Таким образом, составился Никеоцареградский Символ Веры, который и служит руководством для Церкви на все времена.

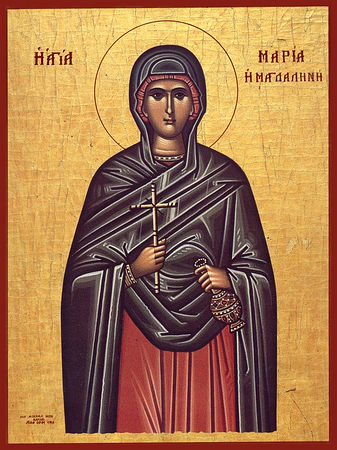

Третий Вселенский Собор был созван в 431 году в Ефесе, при императоре Феодосии 2-м Младшем. Собор был созван против лжеучения Константинопольского архиепископа Нестория, который нечестиво учил, будто Пресвятая Дева Мария родила простого человека Христа, с Которым, потом, Бог соединился нравственно, обитал в Нем, как в храме, подобно тому, как прежде обитал в Моисее и других пророках. Потому и Самого Господа Иисуса Христа Несторий называл богоносцем, а не Богочеловеком, а Пресвятую Деву называл христородицею, а не Богородицею. На Соборе присутствовали 200 епископов.

Собор осудил и отверг ересь Нестория и постановил признавать соединение в Иисусе Христе, со времени воплощения, двух естеств: Божеского и человеческого; и определил: исповедовать Иисуса Христа совершенным Богом и совершенным Человеком, а Пресвятую Деву Марию — Богородицею. Собор также утвердил Никеоцареградский Символ Веры и строго воспретил делать в нем какие бы то ни было изменения и дополнения.

Четвертый Вселенский Собор был созван в 451 году в Халкидоне, при императоре Маркиане. На Соборе присутствовали 650 епископов. Собор был созван против лжеучения архимандрита одного константинопольского монастыря Евтихия, который отвергал человеческую природу в Господе Иисусе Христе. Опровергая ересь, и защищая Божественное достоинство Иисуса Христа, он сам впал в крайность, и учил, что в Господе Иисусе Христе человеческое естество было совершенно поглощено Божеством, почему в Нем следует признавать только одно Божеское естество. Это лжеучение называется монофизитством, а последователи его называются монофизитами (одноестественниками).

А по поучениям святых отцов Василия Великого, Григория Богослова «что не воспринято, то не уврачевано», то есть, если нет во Христе полноты человеческой природы, тогда как уврачуемся мы? Если вся человеческая природа подверглась падению, то она вся должна быть и исцеленной. Господь должен был соединить в Себе всю полноту человеческой природы со Своей природой, со Своим Божеством. И спасти ее от греха, от проклятия. Получается, что если вместо духа человеческого в Иисусе было Божество, он не был таким, как мы, значит, Он воспринял какую угодно природу, но только не нашу, не падшую, не исковерканную грехом, человеческую природу. Учение монофизитов подрывало основы нашего спасения, основу христианского учения. Это было ниспровержение христианской Церкви. Более радикальные ученики Аполлинария, основоположника ереси монофизитов, пошли дальше и утверждали, что у Иисуса не только вместо Духа Божество, но и вместо души – тоже. А тело было человеческое. То есть только внешне Иисус – человек. Другие аполлинариане говорили, что и тело Он получил с неба, и прошел сквозь Богородицу, как сквозь трубу. Человеческая природа Христа не была полноценной, ее поглотила Божественная природа. Учителями этой ереси стал архимандрит константинопольских монастырей Евтихий и Архиепископ Александрийский Диаспор. Противником ереси был Лев Великий, Папа Римский, хотя он на Соборе и не присутствовал. Он прислал свое Послание против монофизитской ереси к Собору, а чтобы не ошибиться, по преданию, он это Послание положил на раку Апостола Петра в храме Апостола. Молился Богу, и потом увидел в Послании подпись Петра, который «проверил и исправил» Послание.

Собор осудил и отверг лжеучение Евтихия и определил истинное учение Церкви, а именно, что Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек: по Божеству Он вечно рождается от Отца, по человечеству Он родился от Пресвятой Девы и во всем подобен нам, кроме греха. При воплощении (рождении от Девы Марии) Божество и человечество соединилось в Нем, как едином Лице, неслиянно и неизменно (против Евтихия), нераздельно и неразлучно (против Нестория). И каждая природа во Христе имеет всю полноту. И эти понятия неслиянно, нераздельно, неизменно носят апофатический характер, отрицательный, и показывают, как природы во Христе не соединяются не так, не так и не так. А как они соединяются? Святость этого не объясняет. Догматы не раскрывают нам самой Тайны, они только очерчивают границы вокруг этой Тайны и показывают, что за этой границей начинается ересь, начинается ложь. А каким образом соединяются – это непостижимо не только для человеческого, но даже и для ангельского ума. Из этого мы должны знать, как важно правильное четкое понимание православной веры православного учения. Как раз именно в силу этих причин.

Пятый Вселенский Собор был созван в 553 году в Константинополе, при знаменитом императоре Юстиниане I. Собор был созван по поводу споров между последователями Нестория и Евтихия. Главным предметом споров были сочинения трех учителей сирийской церкви, пользовавшихся в свое время известностью, именно Феодора Мопсуетского, Феодорита Кирского и Ивы Едесского, в которых ясно выражались несторианские заблуждения, а на Четвертом Вселенском соборе ничего не было упомянуто о этих трех сочинениях. Несториане в споре с евтихианами (монофизитами) ссылались на эти сочинения, а евтихиане находили в этом предлог отвергать самый четвертый Вселенский собор и клеветать на Православную Вселенскую Церковь, что она будто бы уклонилась в несторианство. На Соборе присутствовали 165 епископов.

Собор осудил все три сочинения и самого Феодора Мопсуетского, как не раскаявшегося, а относительно двух остальных осуждение ограничилось только их несторианскими сочинениями, сами же они были помилованы, т. к. отказались от своих ложных мнений и скончались в мире с Церковью. Собор снова повторил осуждение ереси Нестория и Евтихия.

Шестой Вселенский Собор был созван в 680 году в Константинополе, при императоре Константине Погонате, и состоял из 170 епископов. Собор созван был против лжеучения еретиков-монофелитов, которые, хотя признавали в Иисусе Христе два естества, Божеское и человеческое, но одну Божественную волю. После пятого Вселенского собора волнения, производимые монофелитами продолжались и грозили Греческой Империи большою опасностью. Император Ираклий, желая примирения, решил склонить православных к уступке монофелитам и силою своей власти повелевал признавать в Иисусе Христе одну волю при двух естествах. Защитниками и изъяснителями истинного учения Церкви явились Софроний, патриарх Иерусалимский и Константинопольский монах Максим Исповедник, которому за твердость веры вырезали язык и отрубили руку.

Шестой Вселенский Собор осудил и отверг ересь монофелитов, и определил признавать в Иисусе Христе два естества — Божеское и человеческое, — и по этим двум естествам — две воли, но так, что человеческая воля во Христе не противна, а покорна Его воле Божественной.

Эпоха VI-ти Вселенских соборов, длившаяся более трехсот лет, была временем христологических споров о Святой Троице, поэтому память святых отцов шести Вселенских Соборов празднуется как знамение того, что святителями Христианской Церкви были сформулированы и утверждены догматы христианского вероучения, была определена богословская основа вероучения.

VII Вселенский собор был посвящен уже проблеме иконоборчества. Память святых отцев VII Вселенского Собора совершается отдельно 24-го октября (в день, когда закончился седьмой Вселенский Собор). Если 24-е октября случится в один из дней седмицы, то служба отцам VII Вселенского собора совершается в ближайшее воскресенье.