Святой мученик царь Арчил II принадлежал к династии Хосроидов и был прямым потомком святого благоверного царя Мириана († 342).

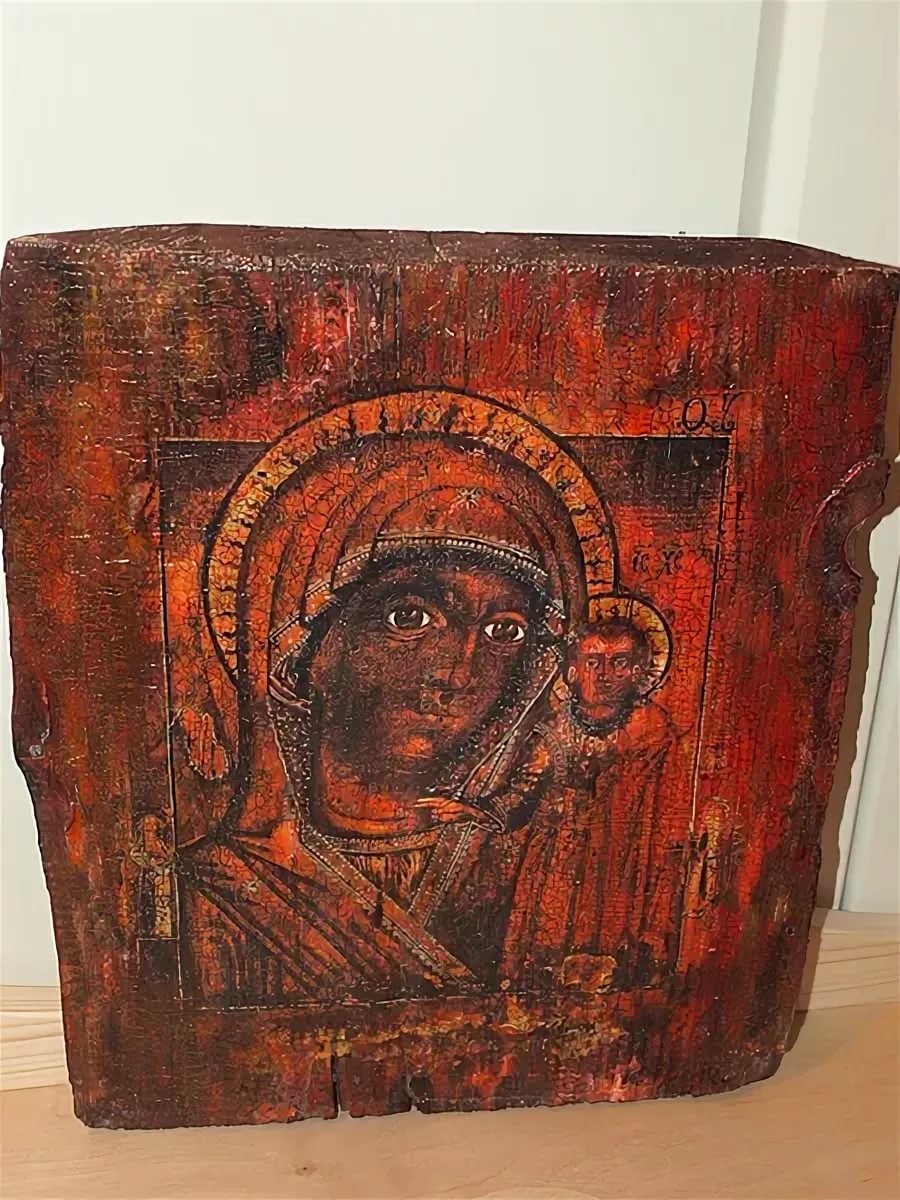

В царствование Арчила II Грузия подверглась опустошительному нашествию Мурвана-Кру (Глухого), прозванного так грузинским народом за его неумолимую жестокость. Положение грузин было безвыходным, и царь Арчил II, вместе со своим братом Миром, правителем Западной Грузии, со слезами просили заступничества у Пресвятой Богородицы. И Она явила Свою милость.

В сражении при реках Абаша и Цхенис-цхали грузины чудесным образом одержали победу над значительно превосходившими силами Мурвана-Кру.

После этой победы благоверный царь Арчил II занялся восстановлением грузинского царства. Он восстановил город Нухпатис, возобновил разрушенные храмы в Мцхете и способствовал принятию христианства многими горскими племенами. Однако вскоре Грузия подверглась новому арабскому нашествию – неожиданному вторжению Джиджум-Асима. Исправно выплачивая дань арабам, благоверный царь не ожидал этого нападения. Чтобы избавить страну от нового разгрома и от навязываемого ей ислама, он счел за благо самому явиться к Джиджум-Асиму, признать вассальную зависимость Грузии и испросить мира. Возлагая всю надежду на милосердие Божие и приготовившись положить душу свою за святую веру и за свой народ, святой Арчил явился в стан арабов. Джиджум-Асим принял его гостеприимно и обещал свое покровительство, но настаивал на принятии мусульманства. Как повествует «Летопись Грузии», святой царь Арчил спокойно отвечал: «Не будет того, чтобы я оставил Христа, Истинного Бога, Который для нашего спасения принял на Себя плоть человеческую. Знай, если я послушаюсь тебя, то умру вечной смертью и буду страдать вечно; если же за мою твердость ты предашь меня смерти, то я воскресну, как и Господь мой, и приду к Нему».

Услышав эти слова, Джиджум-Асим приказал связать исповедника и отвести в темницу. Но ни пытки, ни уговоры, ни обещания не могли сделать благоверного царя Арчила вероотступником.

20 марта 744 года святой царь Арчил был предан мученической смерти через усечение. Тело мученика тайно вывезли грузины-христиане в местечко Эрцо и погребли в Кахетии, в Ноткорской церкви, построенной самим благоверным царем.

(55)