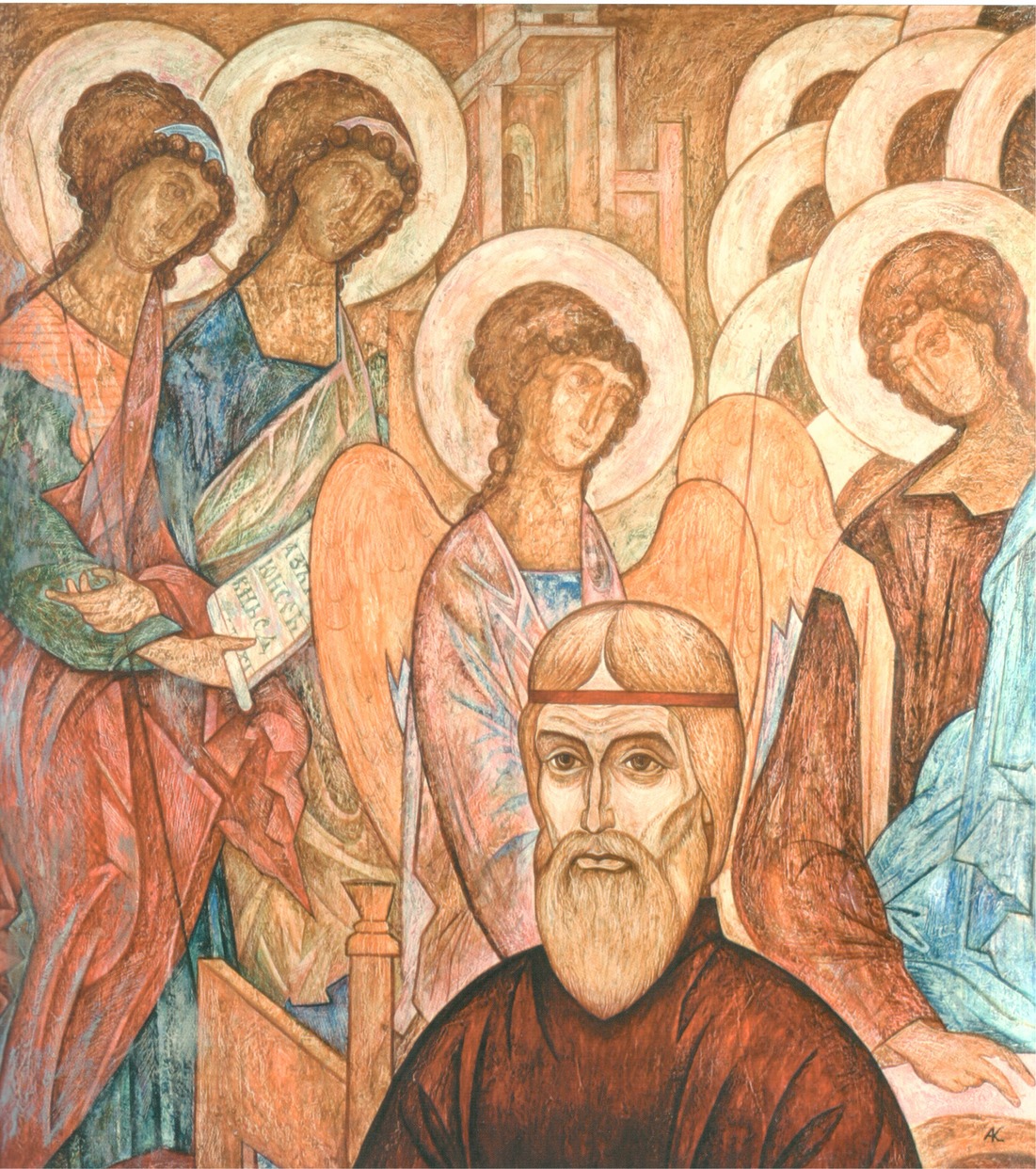

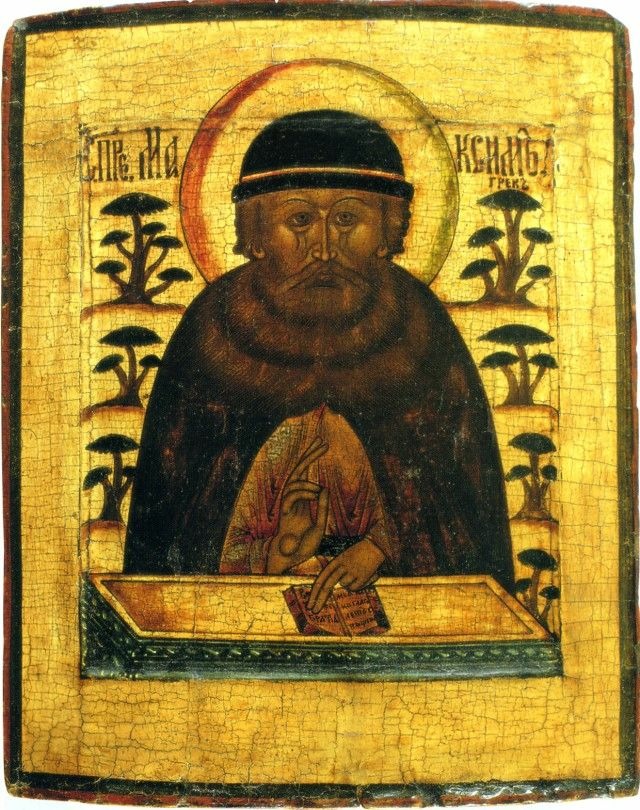

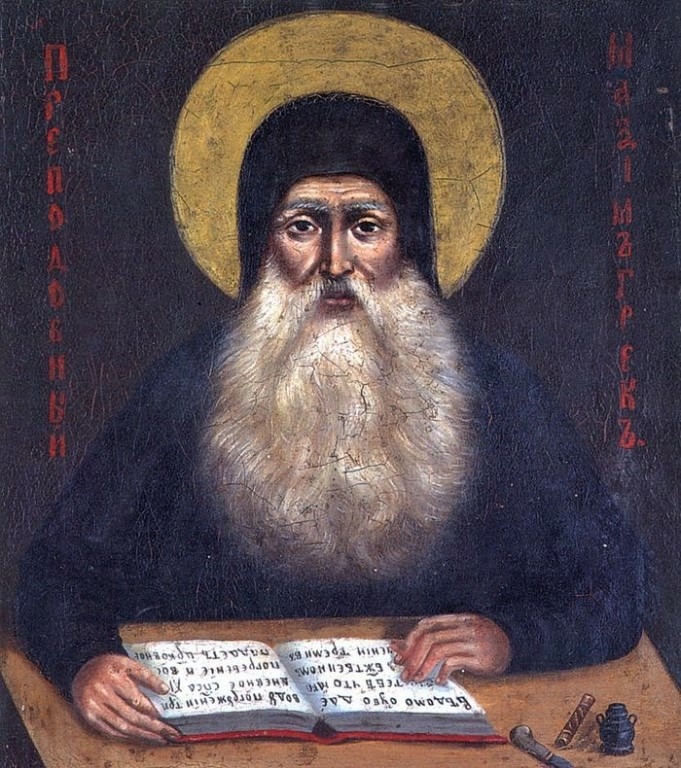

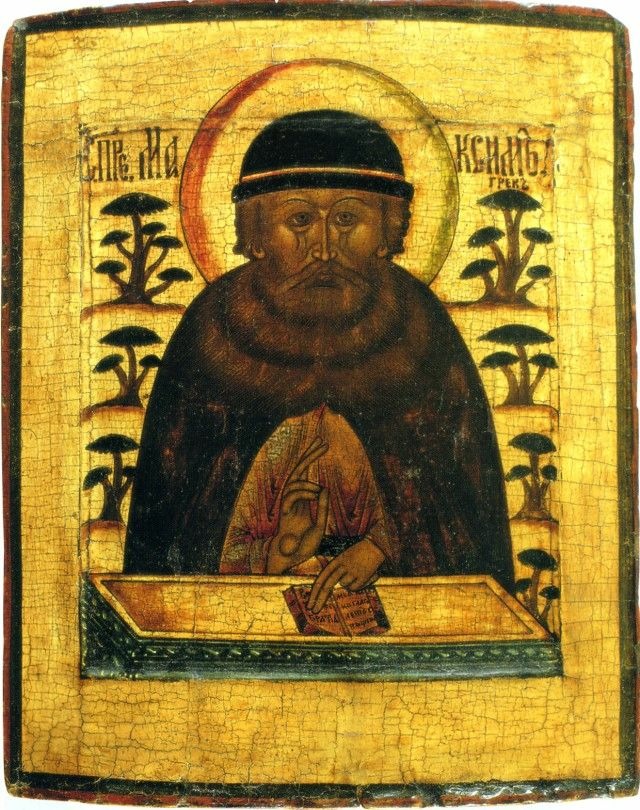

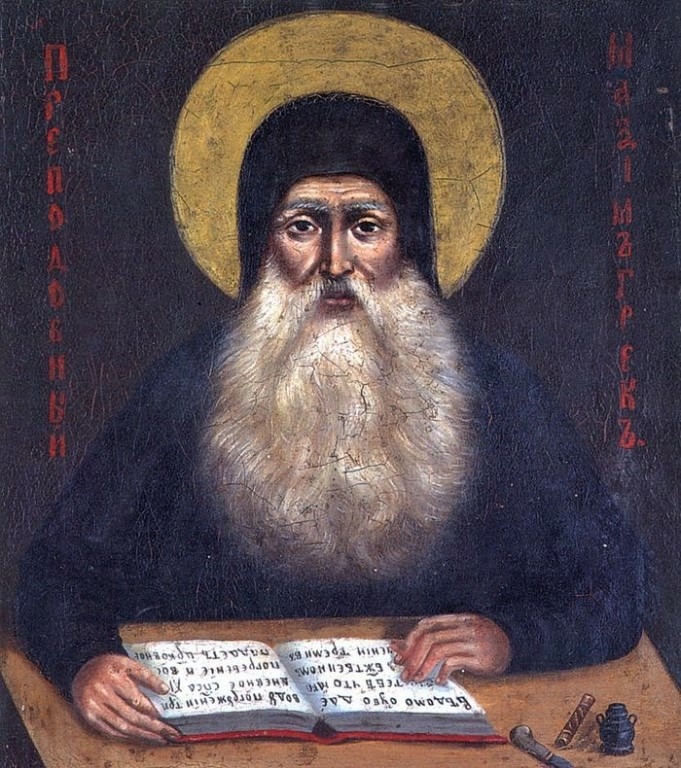

Преподобный Максим Грек (XV–XVI в.), бывший сыном богатого греческого сановника в городе Арте (Албания), получил блестящее образование. В юности он много путешествовал и изучал языки и науки в европейских странах; побывал в Париже, Флоренции, Венеции. По возвращении на родину прибыл на Афон и принял иночество в Ватопедской обители. Он с увлечением изучал древние рукописи, оставленные на Афоне иночествовавшими греческими императорами (Андроником Палеологом и Иоанном Кантакузеном). В это время великий князь Московский Василий Иоаннович (1505–1533) пожелал разобраться в греческих рукописях и книгах своей матери, Софии Палеолог, и обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой прислать ему ученого грека. Инок Максим получил указание ехать в Москву. По прибытии ему было поручено перевести на славянский язык толкование на Псалтирь, затем толкование на книгу Деяний апостолов и несколько богослужебных книг.

Преподобный Максим усердно и тщательно старался исполнять все поручения. Но, ввиду того, что славянский язык не был родным для переводчика, естественно, возникали некоторые неточности в переводах.

Митрополит Московский Варлаам высоко ценил труды преподобного Максима. Когда же московский престол занял митрополит Даниил, положение изменилось.

Новый митрополит потребовал, чтобы преподобный Максим переводил на славянский язык церковную историю Феодорита. Максим Грек решительно отказался от этого поручения, указывая на то, что «в сию историю включены письма раскольника Ария, а сие может быть опасно для простоты». Этот отказ посеял рознь между преподобным и митрополитом. Несмотря на неурядицы, преподобный Максим продолжал усердно трудиться на ниве духовного просвещения Руси. Он писал письма против магометан, папизма, язычников. Перевел толкования святителя Иоанна Златоуста на Евангелия от Матфея и Иоанна, а также написал несколько собственных сочинений.

Когда великий князь намеревался расторгнуть свой брак с супругой Соломонией из-за ее неплодства, отважный исповедник Максим прислал князю «Главы поучительные к начальствующим правоверных», в которых он убедительно доказал, что положение обязывает князя не покоряться животным страстям. Преподобного Максима заключили в темницу. С того времени начался новый, многострадальный период жизни преподобного. Неточности, обнаруженные в переводах, были вменены преподобному Максиму в вину, как умышленная порча книг. Тяжело было преподобному в темнице, но среди страданий преподобный стяжал и великую милость Божию. К нему явился Ангел и сказал: «Терпи, старец! Этими муками избавишься вечных мук». В темнице преподобный старец написал углем на стене канон Святому Духу, который и ныне читается в Церкви: «Иже манною препитавый Израиля в пустыни древле, и душу мою, Владыко, Духа наполни Всесвятаго, яко да о Нем благоугодно служу Ти выну…»

Через шесть лет преподобного Максима освободили от тюремного заключения и послали под церковным запрещением в Тверь. Там он жил под надзором добродушного епископа Акакия, который милостиво обходился с невинно пострадавшим. Преподобный написал автобиографическое произведение «Мысли, какими инок скорбный, заключенный в темницу, утешал и укреплял себя в терпении». Вот несколько слов из этого яркого сочинения: «Не тужи, не скорби, ниже тоскуй, любезная душа, о том, что страждешь без правды, от коих подобало бы тебе приять все благое, ибо ты пользовала их духовно, предложив им трапезу, исполненную Святаго Духа…» Лишь через двадцать лет пребывания в Твери преподобному разрешили проживать свободно и сняли с него церковное запрещение. Последние годы своей жизни преподобный Максим Грек провел в Троице-Сергиевой Лавре. Ему было уже около 70 лет. Гонения и труды отразились на здоровье преподобного, но дух его был бодр; он продолжал трудиться. Вместе со своим келейником и учеником Нилом преподобный усердно переводил Псалтирь с греческого на славянский язык. Ни гонения, ни заключения не сломили преподобного Максима.

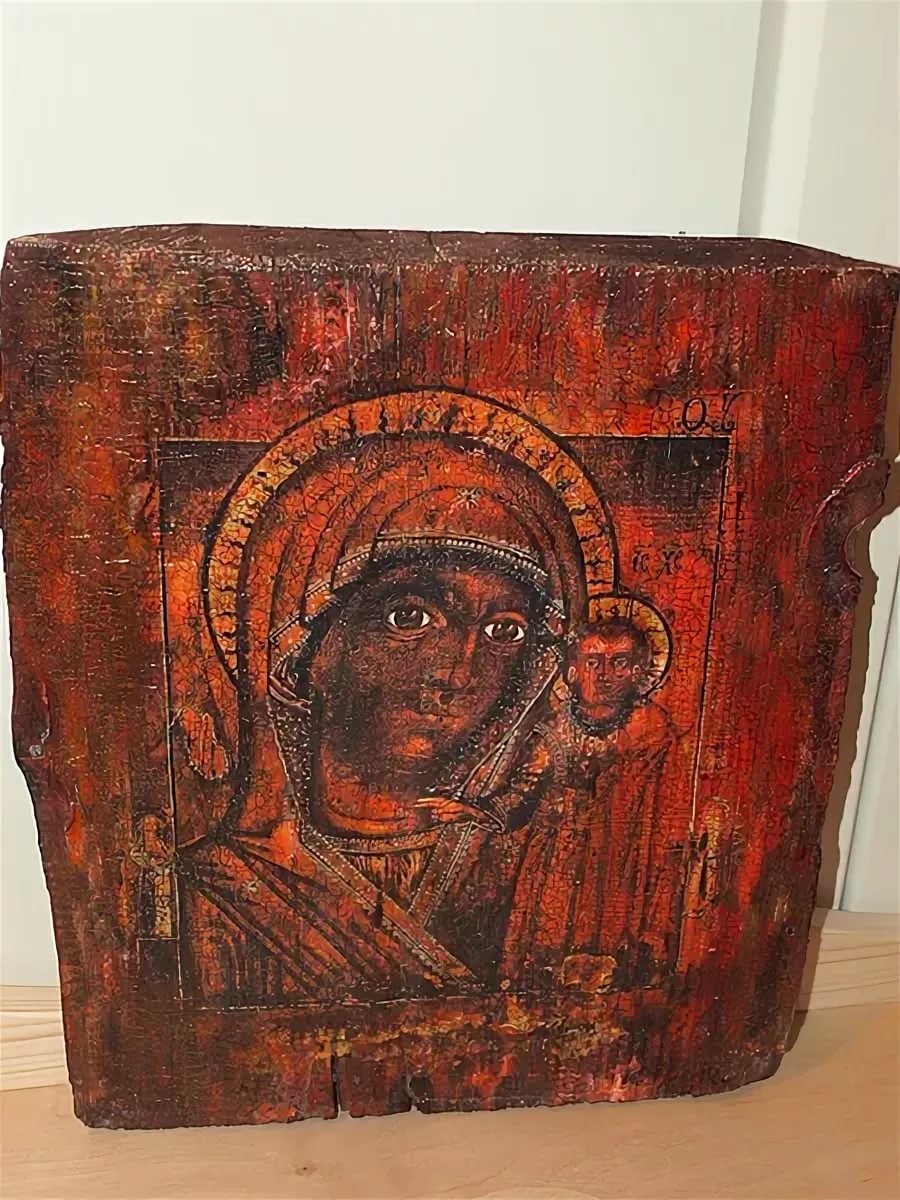

Преподобный преставился 21 января 1556 года. Он погребен у северо-западной стены Духовской церкви Троице-Сергиевой Лавры. Засвидетельствовано немало благодатных проявлений, свершившихся у гробницы преподобного, на которой написаны тропарь и кондак ему. Лик преподобного Максима часто изображается на иконе Собора Радонежских святых.

04 июля/21 июня – обре́тение мощей

Над местом погребения Максима Грека была воздвигнута пристроенная к Духовскому храму часовня – так называемая Максимова палатка. Она неоднократно перестраивалась и расширялась (например, при митр. Платоне (Левшине), затем в 1847 году). А в 1938–1940 годах была уничтожена. В 1988 году во время празднования 1000-летия Крещения Руси на Соборе, проходившем в Троице-Сергиевой Лавре, среди новопрославленных русских святых канонизирован и преподобный Максим Грек. Оставался открытым вопрос о местонахождении его святых мощей. К моменту общецерковного прославления над могилой не оставалось никаких видимых следов. Поэтому возникла необходимость в археологических раскопках. Работами руководил археолог С.А. Беляев. 24 июня 1996 года духовник Лавры архимандрит Кирилл (Павлов) совершил молебен преподобному Максиму в Духовской церкви Лавры. За богослужением молились братия, воспитанники Московских Духовных школ и участники раскопок. Во вторник 1 июля о результатах проведенных работ и об обнаружении честных останков преподобного Максима Грека был сделан подробный доклад Святейшему патриарху. Его святейшество дал благословение на антропологическое освидетельствование, которое ведущие специалисты Российской Академии наук произвели 2 июля. При сопоставлении честной главы с древними изображениями преподобного Максима выявились черты сходства. На основании заключения антропологов 3 июля 1996 года святейший патриарх благословил поднять честные останки. До недавнего времени мощи преподобного Максима покоились в Успенском соборе Лавры. 9 апреля 2013 года по благословению святейшего патриарха Кирилла они были торжественно перенесены обратно в Духовской храм. Рака установлена на месте обретения мощей преподобного (у северной стены).

(61)