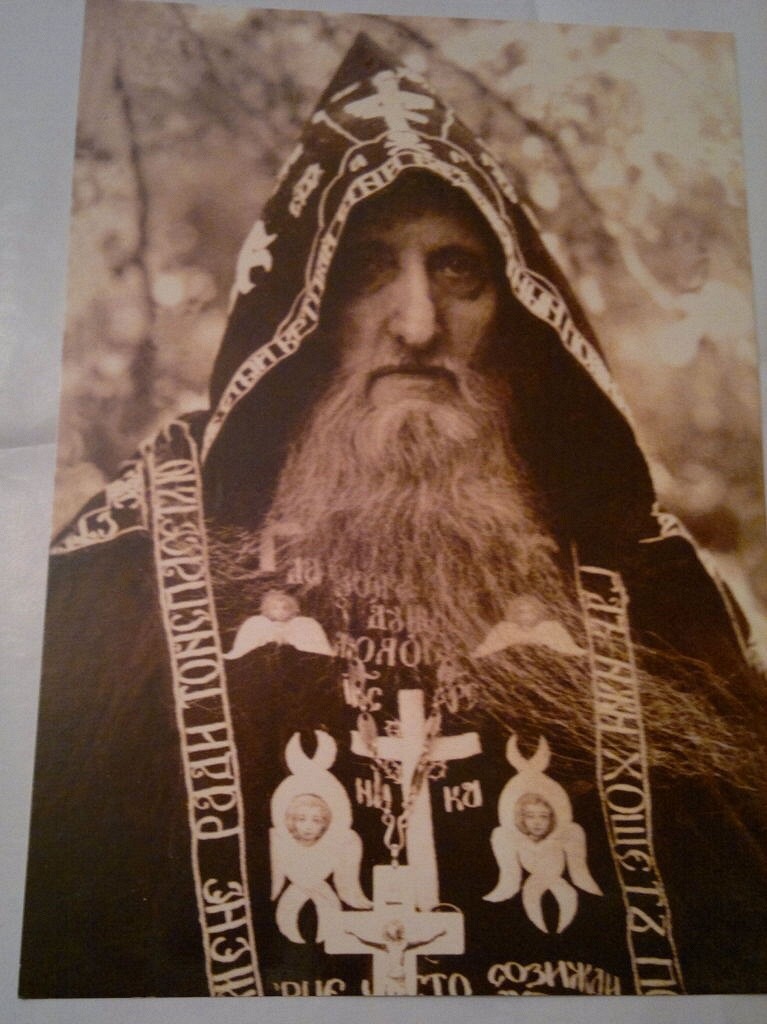

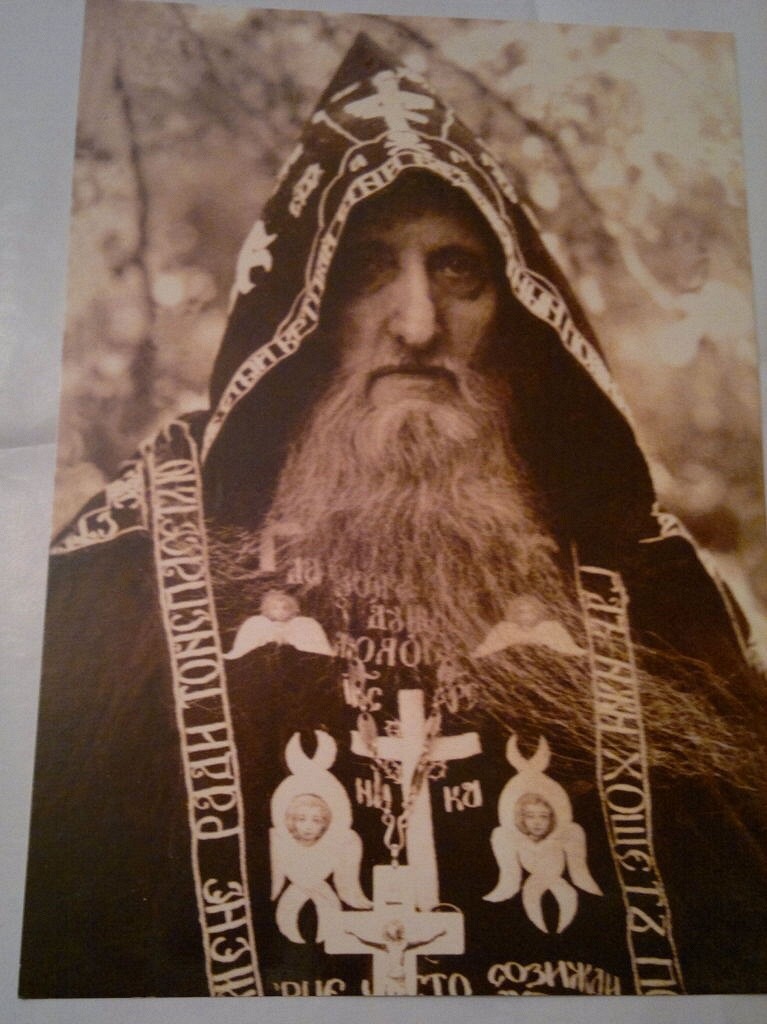

Родился 27 июня 1900 г. в Петербурге в семье военного и крупного сановника графа Сиверса родился мальчик. Его назвали Эдуард. Отец, граф Яспер Александрович Сиверс, имел чин полковника, был начальником штаба генерала Рузского, командующего Северным округом под Ригой, личным советником и другом Императора Николая II. Последний, посещая семью Сиверсов, часто брал на колени маленького Эдуарда. Мать, Анна Васильевна — англичанка, благородного происхождения, воспитывала сына в строгих правилах англиканской веры, но когда мальчик подрос, он принял православие (1917 г.) с именем Сергий (в честь преподобного Сергия Радонежского), а в 1918 г. отправился в Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий монастырь.

Группа вооруженных солдат-латышей, нагрянувшая в монастырь, арестовала его. Под праздник Покрова Богородицы Сиверса расстреляли. Он был ранен в правую руку, но, тем не менее, остался жив. Ночью монахи вытащили его из груды трупов и, одев в красноармейскую форму, доставили к матери. В военном госпитале в Тихвине врачам удалось справиться с начавшейся гангреной. В этом городе произошло знакомство Сиверса с епископом Тихвинским Алексием (Симанским), будущим патриархом, у которого он тайно стал иподиаконом. Оставшись в Тихвине, Сиверс устроился заведующим клубом, читал общеобразовательные лекции в госпиталях, ездил в командировки по продовольственным вопросам. Во время последних выполнял поручения епископа Тихвинского Алексия, обеспечивая связь патриарха Тихона с опальными священнослужителями, в частности заключенным Новгородским митрополитом Арсением и другими.

Благодаря помощи епископа Алексия в мае 1921 г. поступил в Александро-Невскую лавру. 25 марта 1923 г.пострижен в монахи под именем Симеон. 19 января 1925 г. рукоположен в сан иеромонаха. Одновременно с принятием священства стал казначеем лавры.

У Сиверса исповедовались академик И.П.Павлов, президент АН СССР академик А.Н.Карпинский и другие знаменитые люди. В 1928 г. иеросхимонах Серафим Вырицкий благословил о. Симеона на старчество. После закрытия Александро-Невской лавры в 1932 г. всех монахов арестовали, о. Симеона увезли на Соловки, затем в Узбекистан. В день Победы 9 мая 1945 г. о. Симеон утонул в Ферганском канале им. Сталина. Колхозники вытащили его баграми, вызвали милиционера для составления акта о смерти, а затем повезли на кладбище. Когда дорогой от тряски вода вылилась, утопленник ожил и сел на телеге. Везшие его узбеки в страхе стали кричать: «Русский Бог воскрес!» С 1946 года служил в селе Ипатово Ставропольского края, затем — в селе Кугульта. Вскоре он перешел в Пензенскую епархию, служил сначала в городе Рузаевке, затем — в Макаровке, селе Спасском, в Полтавском женском монастыре. В 1956—1958 годах был вторым священником Казанского кафедрального собора в Волгограде. С 1958 по 1963 год — насельник Псково-Печерского Успенского монастыря. С 1963 года за штатом, проживал в Москве. В 1966 году был пострижен в великую схиму с именем Сампсон в честь преподобного Сампсона Странноприимца.

Скончался 24 августа1979 года после тяжелой болезни. Отпевание состоялось в церкви святителя Николая в Кузнецах. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

(293)