Кавалерский праздник ордена Святого благоверного Великого князя Александра Невского.

Орден учрежден Императрицей Екатериной I в воздаяние трудов для отечества подъемлемых. Девиз его: «За Труды и Отечество».

(51)

Кавалерский праздник ордена Святого благоверного Великого князя Александра Невского.

Орден учрежден Императрицей Екатериной I в воздаяние трудов для отечества подъемлемых. Девиз его: «За Труды и Отечество».

(51)

По указу Императрицы Елизаветы Петровны в Петербурге был учрежден первый русский публичный профессиональный театр, директором которого стал Сумароков, а ядро труппы составили актеры из Ярославля во главе с Ф.Г. Волковым.

Первый официальный публичный спектакль «для народа, за деньги» — трагедия Сумарокова «Семира» — состоялся в помещении придворного театра (Оперном доме) 6 февраля 1757 г. (до этого 1 февраля было дано первое закрытое представление в присутствии Императрицы Елизаветы Петровны).

В 1766 году он стал «Российским придворным театром» уже по указу Императрицы Екатерины II.

После революции 1917 года театр подвергался нападкам со стороны революционных театральных деятелей. Они требовали ликвидации императорского театра, представляющего «старый мир буржуазного искусства». Но театр устоял, а в 1920 году переименован в «Петроградский государственный академический театр драмы» с репертуаром историко-революционного содержания в духе «классового подхода». В 1937 году театру присвоено имя А.С.Пушкина. Во время Великой Отечественной войны он работал в Новосибирске, а на сцене шли лучшие пьесы о войне.

(216)

В день святого благоверного князя Александра Невского состоялось торжественное освящение собора. «Это было редкое и поражающее всех торжество. Присутствовала сама Императрица и все знатные люди. Освящение и литургия были совершены митрополитом Гавриилом с другими преосвященными. После литургии государыня принимала поздравления. Парадный обед в покоях митрополита закончил торжество».

Троицкий собор отличался богатством внутреннего убранства: Екатерина II передала золотые священные сосуды, четыре драгоценных престольных Евангелия XVII в., золотой крест, выполненный в 1660 г. для Кириллова монастыря, образ «Моление о чаше», присланный в дар от папы Пия IV Екатерине II. Кроме икон в храме были размещены и живописные картины: Благовещение Пресвятой Богородицы кисти Рафаэля Менгса, картина «Спаситель Благословляющий» Антониса ван Дейка, «Воскресение Христово» Питера Пауля Рубенса.

18 декабря 1797 г. по указу Императора Павла I Александро-Невскому монастырю был присвоен наивысший статус Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.

(26)

Полковой праздник 11-го гренадерского Фанагорийского генералиссимуса князя Суворова полка Российской Императорской армии, в день перенесения мощей св. блгв. князя Александра Невского.

(25)

В XVIII веке русские промышленники, охотники и земледельцы начали осваивать Аляску и Алеутские острова. По всему северо-западному побережью Америки стали возникать поселения русских – места, которые позже назовут Русской Америкой. Форт Росс – первое европейское поселение и крепость на побережье северной Калифорнии в 80 км к северу от Сан-Франциско, и самая южная точка продвижения русских первопроходцев вдоль Северной Америки. Во время своих походов в 1808-1811 годы русский купец Иван Кусков провел исследование прилегающей территории залива Бодега. Особенно ему понравилось небольшое плато, обращенное к морю, в 20 милях от залива. Оно отделялось от остальной местности несколькими глубокими ущельями, что облегчало защиту. Более того, здесь располагались пастбища, рос строевой лес, была проточная вода – река Славянка (впоследствии названная американцами Русской) и лучший климат на побережье.

Форт Росс основан Кусковым 30 августа 1812 года и функционировал с 1812 по 1841 годы. На утесе, на высоте 100 футов над морем была успешно сооружена небольшая бревенчатая крепость. 47-летнй Кусков стал ее первым комендантом, был торжественно поднят русский флаг. Интересно, что выбор названия крепости был, как говорят, определен жребием. Под икону Спасителя положили несколько бумажек, и кто-то, перекрестившись, вытянул записку со словом «Росс». На открытие новой, самой южной колонии в Русской Америке вместе с русскими прибыли с Аляски алеуты, принявшие российское подданство. Первыми жителями крепости — всего немногим более 100 человек — были земледельцы, охотники, строители, купцы, священник, топограф, натуралист и даже художник.

Хотя этот участок формально был в юрисдикции испанцев, но принадлежал индейцам, у которых Кусков и купил его, заплатив 3 одеяла, 3 пары штанов, 2 топора, 3 мотыги, несколько ниток бус. В течение почти 30 лет форт служил опорным пунктом Российско-Американской компании, занимавшейся промыслом пушного зверя и торговлей на американском континенте. Форт представлял собой деревянную крепость, было воздвигнуто первое в Калифорнии здание часовни Пресвятой Троицы, которое стало историко-культурным и религиозным центром русской общины Сан-Франциско. В 1867 году США выкупили Аляску, и в настоящее время Форт Росс входит в состав национального заповедника штата Калифорния и является объектом исторической ценности. В крепости организован музей.

(166)

День тезоименитства Императора Александра I — особый праздник, совмещавший несколько событий. Это, прежде всего, день небесного покровителя Петербурга, мощи которого покоятся в Лавре, носящей его имя. Это и день именин Императора, нареченного при крещении в честь Александра Невского. 30 августа было еще и днем празднования ордена Александра Невского. Потому отмечался этот праздник особенно. Ежегодно в главный монастырь столицы совершался крестный ход, в котором участвовали до 150 священнослужителей, один из сенаторов с несколькими чиновниками, младшие кавалеры ордена Александра Невского. Императорская фамилия в этот день слушала обедню не в дворцовой церкви, как обычно, а выезжала на богослужение в Александро-Невскую лавру. По окончании литургии Романовы посещали митрополита Санкт-Петербурского и только после этого отбывали во дворец, где проходила светская часть праздника.

В день тезоименитства Императора Александра I 30 августа 1814 г. на средства императрицы Марии Федоровны в Воспитательном доме была открыта аптека для неимущих. В ней продавались современные лекарства со скидкой 25%. Традиция попечения об общественном благе в дни праздников приобрела особое значение в конце XIX —начале XX веков.

(125)

На поднятии присутствовал Государь Николай I и все Царское Семейство.

(24)

В Петербурге состоялось освящение памятника Императору Александру I. Торжественное открытие монумента сопровождалось парадом войск, перед которым впервые в официальной обстановке исполнялся гимн России «Боже, Царя храни».

Надпись на нем гласит: «Александру Первому — благодарная Россия». На верху колонны стоит ангел. На Дворцовой площади был совершен молебен.

Александровская колонна сооружалась с 1829 г. Высота ее — 84 фута. Стержень ее высечен из темно-красного финляндского гранита и имеет 12 футов в нижнем диаметре и 10 футов 6 дюймов в верхнем.

(24)

В Петербурге, на базе офицерских классов Михайловского артиллерийского училища, была создана Михайловская артиллерийская академия.

Первоначально Михайловская артиллерийская академия входила в состав Императорской военной академии, а в 1863 г. получила самостоятельность. Академия имела 3 класса: младший, старший и дополнительный. Первые два класса готовили офицеров к занятию должности командира батареи и выше, третий — к службе на артиллерийских заводах и в научных учреждениях артиллерийского ведомства.

Ученые, конструкторы и воспитанники академии внесли большой вклад в развитие артиллерии. Русские артиллеристы первыми в мире разработали методы стрельбы с закрытых огневых позиций и применили их на практике в русско-японской войне. Среди выпускников академии разных лет много известных командиров-артиллеристов, прославленных ученых и конструкторов (создатель трехлинейки С.И.Мосин, конструктор орудий В.Г.Грабин, летчик П.Н.Нестеров и др.).

В 1919 г. Михайловская артиллерийская академия была переименована в Артиллерийскую академию РККА. В 1932 г. артиллерийский факультет этой академии был выделен в самостоятельную Артиллерийскую академию (с 1934 г. им. Ф.Э.Дзержинского), которая в 1938 г. была переведена в г. Москву.

В сентябре 1998 г. академия была реорганизована в Михайловский военный артиллерийский университет, в структуру которого вошли также три филиала (Казанский, Коломенский и Саратовский — бывшие артиллерийские училища).

(48)

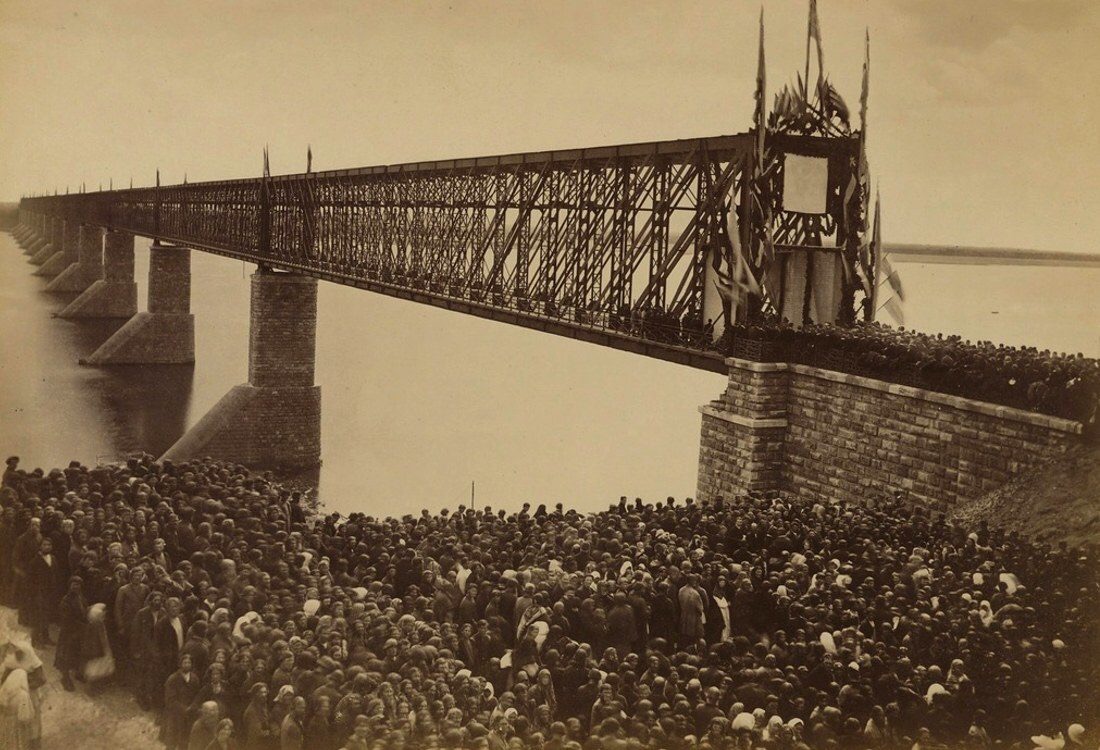

Из-за отсутствия моста через Волгу пассажиров и грузы переправляли летом на пароходах, а зимой в экипажах Общества Оренбургской железной дороги по установленным на утолщенном льду рельсам на шпалах или в санях. Мост через Волгу был крайне необходим. Местом его строительства выбрали участок в 10 км восточнее с. Батраки.

Проект моста разработал выдающийся русский инженер и ученый, профессор Петербургского института путей сообщения Николай Аполлонович Белелюбский. Планы ученого воплощал в жизнь инженер-мостостроитель Владимир Березин. Сборкой моста заведовал инженер Константин Михайловский.

В 1876 г. началось возведение моста. Строительство его из-за стратегической важности курировал лично Император Александр II. В районе сооружения моста была построена новая станция Оренбургской железной дороги «Правый берег реки Волги». К строительству моста в качестве рабочей силы были привлечены несколько тысяч крестьян Симбирской, Самарской и Оренбургской губерний. Стройка продолжалась четыре года.

Официальное открытие движения по мосту состоялось 30 августа 1880 года. Это событие было приурочено к празднованию 25-летия царствования Императора Александра II. В честь Императора Сызранский мост назвали Александровским. Общие затраты на строительство моста составили 7 млн. золотых рублей. Длина моста составила полтора километра, мостовое сооружение имело 13 пролетов по 111 метров каждый. Долгое время Александровский мост оставался единственным звеном, через которое соединялись центральные районы России с Заволжьем, Уралом и Сибирью. Сызранский мост стал не только самым длинным в Европе, но и самым совершенным по выполнению и расчету.

(187)