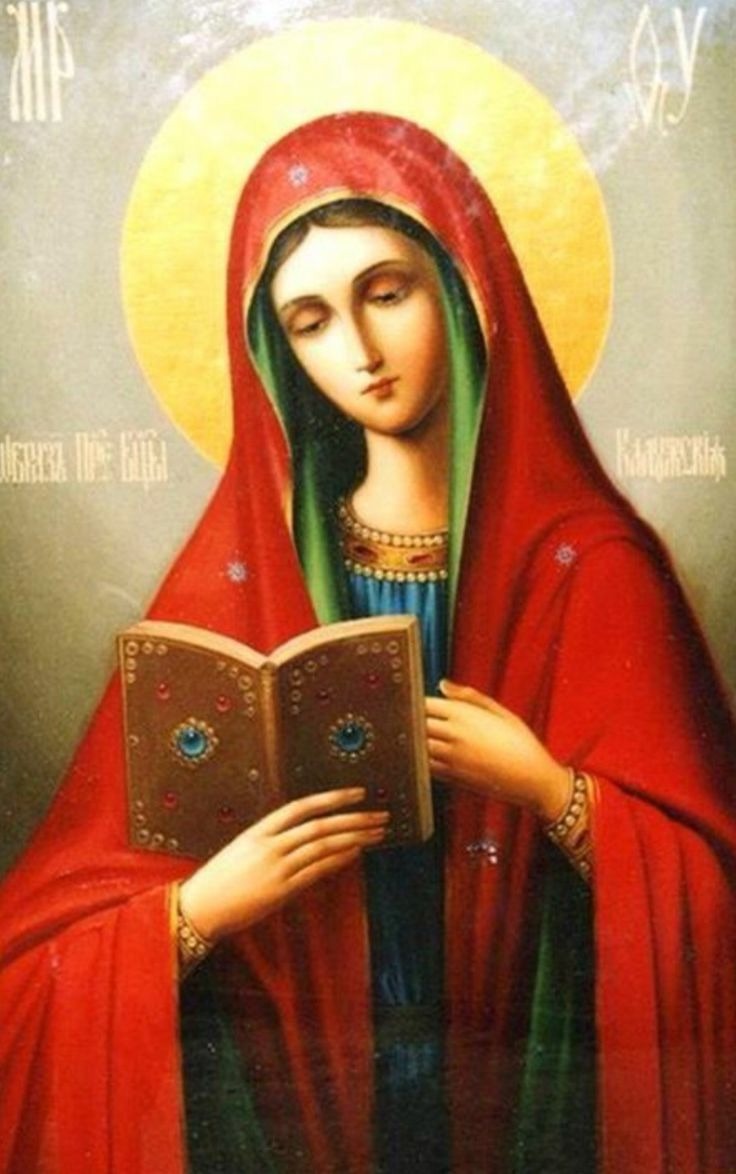

Явление Калужской иконы Божией Матери произошло в 1748 году в селе Тинькове, рядом с Калугой, в доме помещика Василия Кондратьевича Хитрово. Две служанки Хитрово перебирали на чердаке его дома старые вещи. Одна из них, Евдокия, отличавшаяся несдержанным нравом, позволила себе резкие и даже непристойные речи. Подруга стала увещевать ее и во время пререканий среди вещей случайно обнаружила большой сверток сурового холста. Развернув его, девушка увидела изображение женщины в темном одеянии с книгой в руках. Приняв изображение за портрет монахини и желая образумить Евдокию, она пригрозила ей гневом игумении.

Евдокия ответила на слова подруги бранью и, поддавшись раздражению, плюнула на лик. Тотчас же с ней случился припадок, и она упала без чувств.

Испуганная подруга рассказала о случившемся в доме. В следующую ночь родителям Евдокии явилась Царица Небесная и открыла им, что это над Ней кощунственно смеялась их дочь и повелела им совершить молебен перед поруганной иконой, а больную окропить освященной на молебне водой. После молебна Евдокия выздоровела, и Хитрово взял чудотворную икону в свой дом, где от нее обильно источались исцеления прибегающим к ней с верой. Впоследствии икону перенесли в приходский храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Калужке. В Калугу был отправлен список с нее. В настоящее время она находится в кафедральном соборе Калуги.

Через эту икону Матерь Божия не раз проявляла Свое покровительство Русской земле в тяжелые для нее времена.

Празднование Калужской иконе 2 сентября установлено в воспоминание избавления от моровой язвы в 1771 году.

Второе празднование совершается 12 октября, в память спасения Калуги от нашествия французов в 1812 году. В 1898 году было установлено празднование 18 июля в благодарность Божией Матери за охранение от холеры. Празднование совершается также и в первое воскресение Петрова поста.

(86)