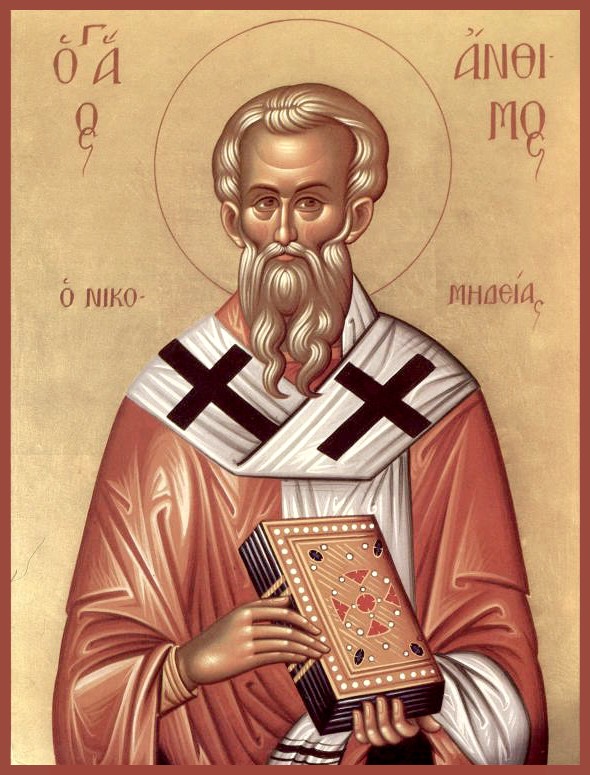

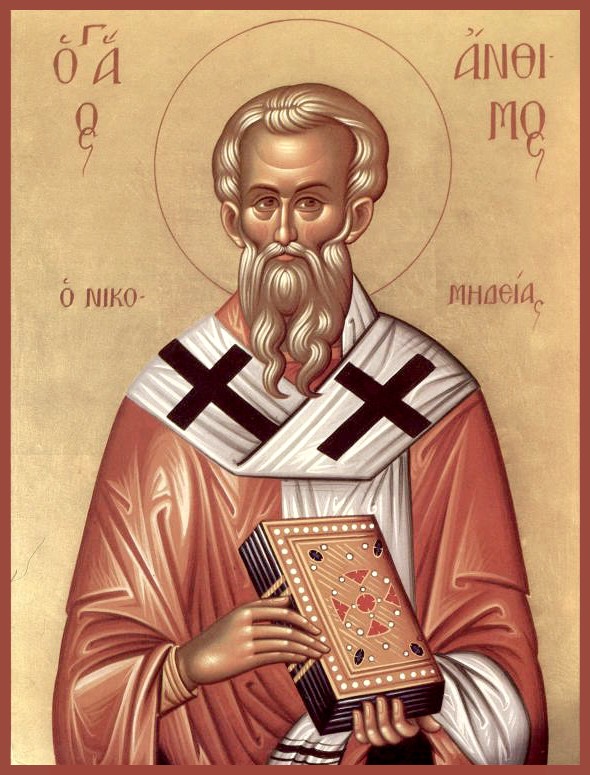

Священномученик Анфим, епископ Никомидийский, и с ним другие мученики пострадали во время гонения на христиан при императорах Диоклитиане (284–305) и Максимиане (284–305). Преследования христиан особенно обострились после того, как в Никомидийском императорском дворце случился пожар. Язычники обвинили христиан в умышленном поджоге и проявили по отношению к ним неслыханную жестокость. Так, в одной только Никомидии в день Рождества Христова было сожжено в храме до двадцати тысяч молящихся. Однако эти бесчеловечные действия не устрашили христиан: они твердо исповедовали свою веру и принимали мученическую смерть за Христа. Так, страдальчески скончались в то время святые Дорофей, Мардоний, Мигдоний, Петр, Индис и Горгоний. Одни из них были усечены мечом, другие – сожжены, засыпаны землей или утоплены в море. Зинон, воин, за смелые обличения императора Максимиана был побит камнями, а затем обезглавлен. Тогда же погибла от рук язычников бывшая жрица, святая дева Домна, и святой Евфимий, которые заботились о том, чтобы тела святых мучеников были погребены.

Епископ Анфим, управлявший Никомидийской Церковью, по просьбе паствы скрывался в селении недалеко от Никомидии. Оттуда он обращался к христианам с посланиями, в которых убеждал их твердо держаться святой веры и не страшиться мучений. Одно из его писем, посланное с диаконом Феофилом, было перехвачено и передано императору Максимиану.

Феофил был подвергнут допросу и умер под пытками, так и не открыв своим мучителям местопребывание епископа Анфима.

Через некоторое время Максимиану все же удалось узнать, где находится святой Анфим, и он послал за ним отряд воинов. На пути повстречался сам епископ. Воины не узнали святого, но он позвал их к себе, угостил обедом, а затем открыл, что он и есть тот, кого они ищут. Воины не знали, что делать, хотели оставить святого и сказать императору, что не нашли его. Епископ Анфим не терпел лжи и не согласился на это. Воины уверовали во Христа и приняли святое Крещение. Но при этом святитель все же заставил их исполнить приказание правителя. Когда епископ Анфим явился к царю, тот приказал принести орудия казни и положить перед ним. «Неужели ты, царь, думаешь устрашить меня орудиями казни? – спросил святитель. – Нет, не устрашишь того, кто сам желает умереть за Христа! Казнь устрашает только малодушных, для которых временная жизнь дороже всего». Тогда царь распорядился жестоко мучить святого и усечь мечом. Епископ Анфим до последнего вздоха радостно славил Бога, за Которого сподобился пострадать († 302).

(55)