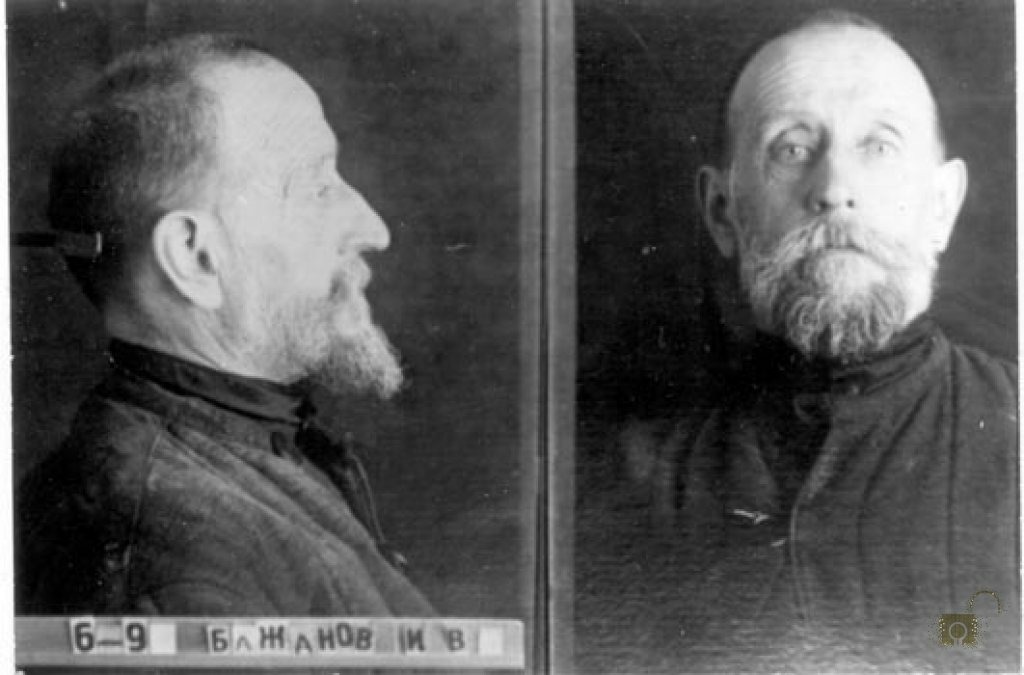

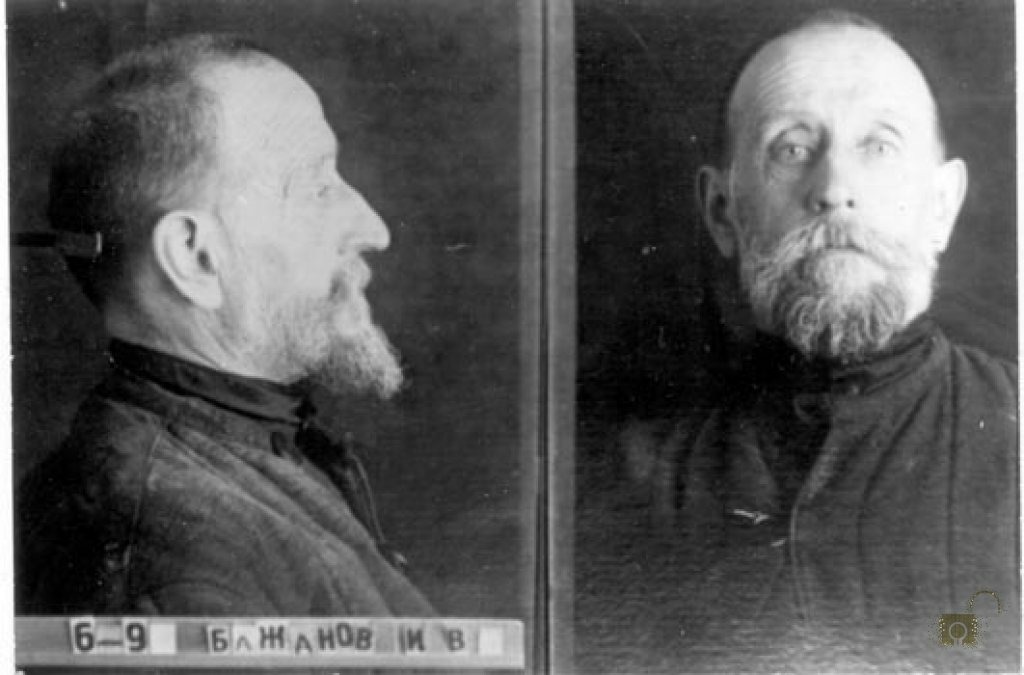

Протоиерей Илия Васильевич Бажанов родился 24 июля 1877 года в семье псаломщика Покровской церкви с. Селищи Касимовского уезда Рязанской Василия Алексеевича Бажанова и его жены Татианы Исмайловны. Закончил Рязанскую Духовную семинарию. В 1900 году Илия Бажанов поступил на должность учителя в церковно-приходскую школу д. Кочемары Касимовского уезда, но Преосвященным Полиевком (Пясковским), епископом Рязанским и Зарайским в 1901 году был определен во диакона к Казанской церкви с. Малахова и там же рукоположен. В этом же селе он был учителем школы. По собственному прошению, Преосвященным Аркадием (Карпинским), епископом Рязанским и Зарайским, он был переведен на штатную диаконскую должность к Покровской церкви села Никиткина Егорьевского уезда. Это было 13 ноября 1904 года. Почти десять лет он прослужил диаконом в этом храме, построенном в 1842 году московскими купцами Семеном и Хрисанфом Куровыми. 23 июня 1914 года он был переведен на штатное священническое место к Николаевской церкви села Ксенофонтова, Егорьевского уезда, а 19 июля рукоположен во священника Преосвященным Амвросием (Смирновым), епископом Михайловским, викарием Рязанским.

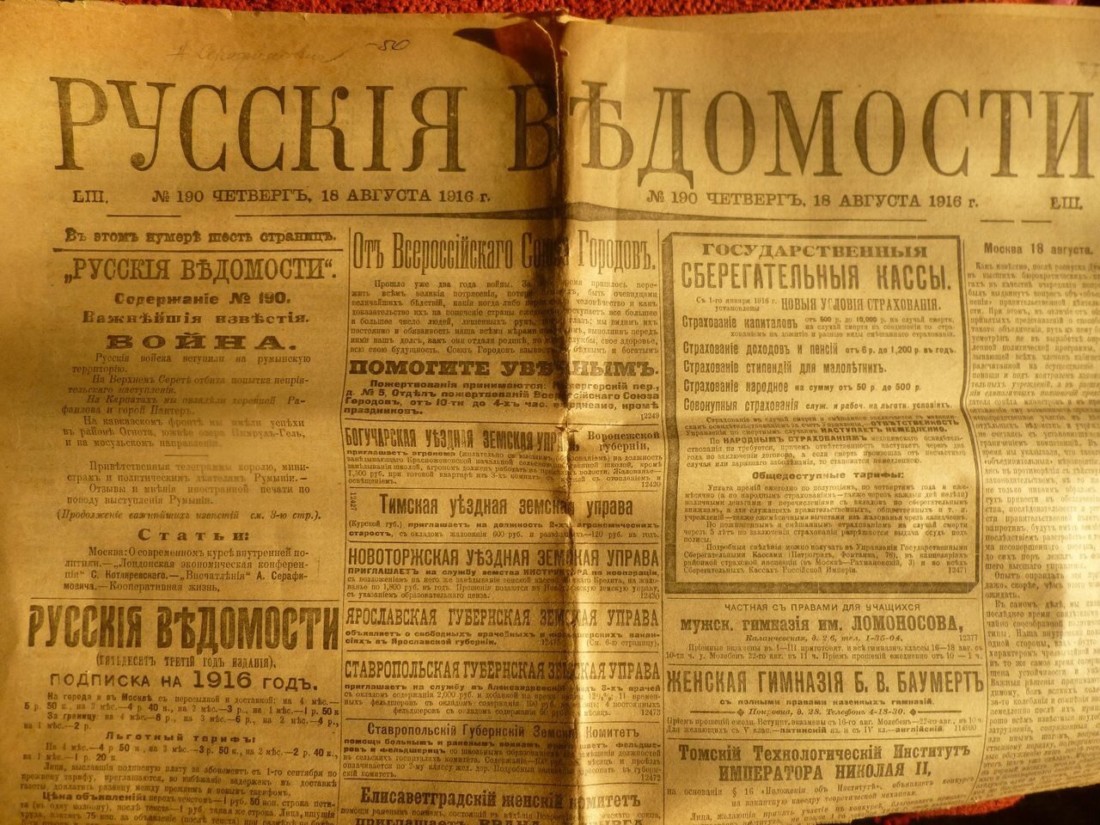

В его послужном списке в клировой ведомости указано, что все это время он состоял заведующим и законоучителем при Кочемарской церковно-приходской школе. Когда до революции 1917 года отец Илия служил в различных приходах и церковно-приходских школах, о Свято-Владимирской церковно-приходскм школе с. Карамышева Касимовского уезда много говорили и писали. Эта школа была действительно гордостью не только прихода, но и всей епархии. Здесь заботились о детях: учили, давали бесплатные книги, проводили интересные встречи. В 1892 году там была открыта бесплатная столовая на средства неизвестного благотворителя из Москвы. Деньги инкогнито были посланы на имя врача А.О. Афиногенова, который вместе со священником храма и начальником школы занялся открытием столовой для детей. Это благое начинание многих подвигло на хорошие дела. Школа была образцовой. И вот через много-много лет отцу Илие, пришлось служить в этом селе. Здесь он за усердную многолетнюю службу Церкви Христовой удостоен сана протоиерея. Со временем не стало этой прекрасной школы, и начала оскудевать и вера. В 1919 году благочинный Зарайского округа писал: «Благочестие народа, его приверженность к Церкви Божией, молитве и исполнению христианских обязанностей в настоящее революционное время подвергается тяжелому испытанию. Замечается падение веры и нравственности, особенно среди молодого поколения. Отрицательное отношение правительства к Церкви как к культурной силе, изгнание преподавателей Закона Божия, св. икон и молитвы из школ, насаждение во всех деревнях так называемых культурно-просветительных кружков молодежи, распространение в народе богохульных книг и брошюр, — все это деморализующе действует на молодое поколение, вытравливает из него последние остатки отцовской веры, разнуздывает и развращает молодежь».

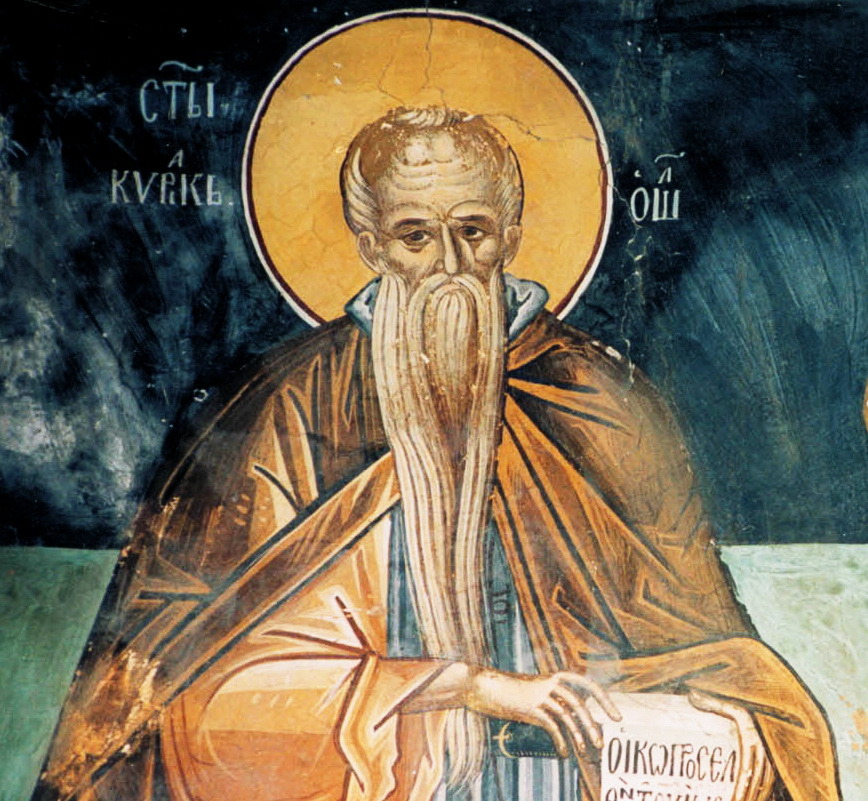

Духовенство было отстранено от преподавания в тех школах, которые были открыты в свое время священниками. Но многие батюшки продолжали встречаться с молодежью, говорить проповеди. Это делал и отец Илия. Местные власти неоднократно заставали его во время бесед с ребятами, которым он проповедовал Слово Божие и говорил о пользе учения. Протоиерея Илию Васильевича Бажанова арестовали 20 августа 1937 года. Отец Илия признал вину частично. Подтвердил, что не только среди молодежи «проводил религиозную пропаганду», но и «среди остального населения». Его возмущало то, что в селе запрещено было ходить с иконами крестным ходом, запрещалось крестить и венчать. Был случай, когда его хотели арестовать, но женщины не позволили этого сделать. Заступались за него прихожане и тогда, когда его выселили из собственного дома. Следственное дело было передано на рассмотрение «тройки» при УНКВД Московской области, которая приговорила его 15.09.37 к расстрелу. 16 сентября 1937 года приговор был приведен в исполнение. Захоронен вблизи пос.Бутово Ленинского района Московской области на огороженной территории бывшего полигона НКВД СССР. Реабилитирован по указу Президиума Верховного Суда (далее — ПВС) СССР от 16.01.1989 г. Священномученик протоиерей Илия Васильевич Бажанов был старшим братом священномученика протоиерея Константина Васильевича Бажанов, канонизированного Деяниями Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 13-16 августа 2000 года. Священномученик Илия расстрелян 16 сентября 1937, а Священномученик Константин — 23 декабря 1937 года. Заседанием Священного Синода Русской Православной Церкви от 12 марта 2002 года протоиерей Илия Бажанов прославлен как священномученик.

Основание

1. Архив УФСБ РФ по Рязанской области, архивно-следственное де № 12017 (№ 17413). 2. ГАРО. Ф. 627, оп. 240, д. 58, с. 195. З.Ф. Р. 6775, оп. 1,д. 75. 4. Архив Управления ЗАГС администрации Рязанской области. Опись Касимовская, книга 101.

Литература

Были верны до смерти… : Книга памяти новомучеников и исповедников Рязанских/ Историко-архивный отдел Рязанской епархии, — Рязань. -2002 Т. 1 / Гл. ред. митр, Симон (Новиков). — 418 с,: портр, фото, факс 3000 экз.

(41)