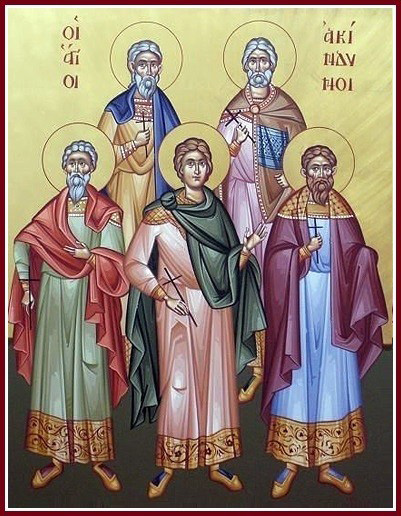

Акиндин, Пигасий, Анемподист, придворные персидского царя Сапора II (310–381), были тайными христианами. Когда царь воздвиг гонение на христиан, завистники донесли ему на них. Вызванные на суд к царю, святые мученики безбоязненно исповедали свою веру в Святую Троицу. Царь приказал бить их плетьми. Два раза сменялись утомленные палачи, а святые мученики не издали ни крика, ни стона. Даже царь не выдержал напряжения и потерял сознание. Все считали его умершим, но святые воззвали к Богу, и царь пришел в себя. Очнувшись, Сапор обвинил святых в колдовстве и велел повесить святых мучеников над костром, чтобы задушить их дымом. Молитвами святых огонь погас, веревки, которыми они были связаны, распались. Когда царь спросил их, как это произошло, святые мученики поведали ему о Христе, творящем такие чудеса.

Ослепленный яростью, царь начал хулить Имя Господне. Тогда святые возгласили: «Да будут безгласны твои уста», – и царь онемел. Обезумев от страха и ярости, он пытался жестами приказать, чтобы отвели святых мучеников в тюрьму. Окружающие не могли его понять, и он начал бесноваться: сорвал с себя мантию, рвал на себе волосы, бил себя по лицу. Святой Акиндин пожалел его и Именем Господа разрешил его от немоты. Но и на этот раз царь всё объяснил волхвованием и продолжал мучить святых. Их положили на железную решетку и разожгли под ней огонь. Святые стали молиться. Внезапно пошел дождь и погасил огонь. Видя чудеса, совершавшиеся по молитвам святых мучеников, многие уверовали во Христа и исповедали свою веру. Святые прославили Бога и призвали уверовавших принять Крещение дождем, ниспосланным на них.

Один из палачей, Аффоний, всенародно просил прощения у святых мучеников за причиненные им страдания и мужественно пошел на казнь за Христа. Вельможа Елпидифор и мать царя также исповедали веру в Единого Истинного Бога. Царь, видя как растет число христиан и как мучения святых Акиндина, Пигасия и Анемподиста укрепляют христианскую веру, объявил народу, что святым мученикам Акиндину и Пигасию, Анемподисту и с ними Елпидифору будут отрублены головы, но тела их могут быть взяты христианами для погребения. Когда святых мучеников вели за городские стены к месту казни, огромная толпа сопровождала их, прославляя Христа. По приказу царя воины уничтожили всех христиан (до 7000), шедших в процессии. Вместе с другими был убит и Елпидифор. Акиндин, Пигасий, Анемподист вместе с матерью царя были сожжены на следующий день. Христиане, тайно пришедшие ночью к месту казни святых, нашли неповрежденные огнем тела святых мучеников и с честью погребли их.

(55)