Царь Алексей Михайлович пожаловал грамоту Патриарху Никону о возведении церкви и Крестного монастыря на Кий-острове, находящемся в Онежском заливе Беломорья.

(34)

Царь Алексей Михайлович пожаловал грамоту Патриарху Никону о возведении церкви и Крестного монастыря на Кий-острове, находящемся в Онежском заливе Беломорья.

(34)

Между Россией и Турцией был заключен Адрианопольский мирный договор. Он завершил русско-турецкую войну 1711—1713 годов.

Адрианопольский мирный договор явился крупным дипломатическим успехом России, несмотря на её территориальные потери, так как обеспечивал ей свободу действий в борьбе за берега Балтики. Адрианопольский договор действовал до заключения Константинопольского «вечного мира» в 1720 году.

(186)

Императрица Екатерина II подписала указ, в котором перечислялись территории, где евреям было дозволено постоянно проживать. Так появилась черта оседлости.

(123)

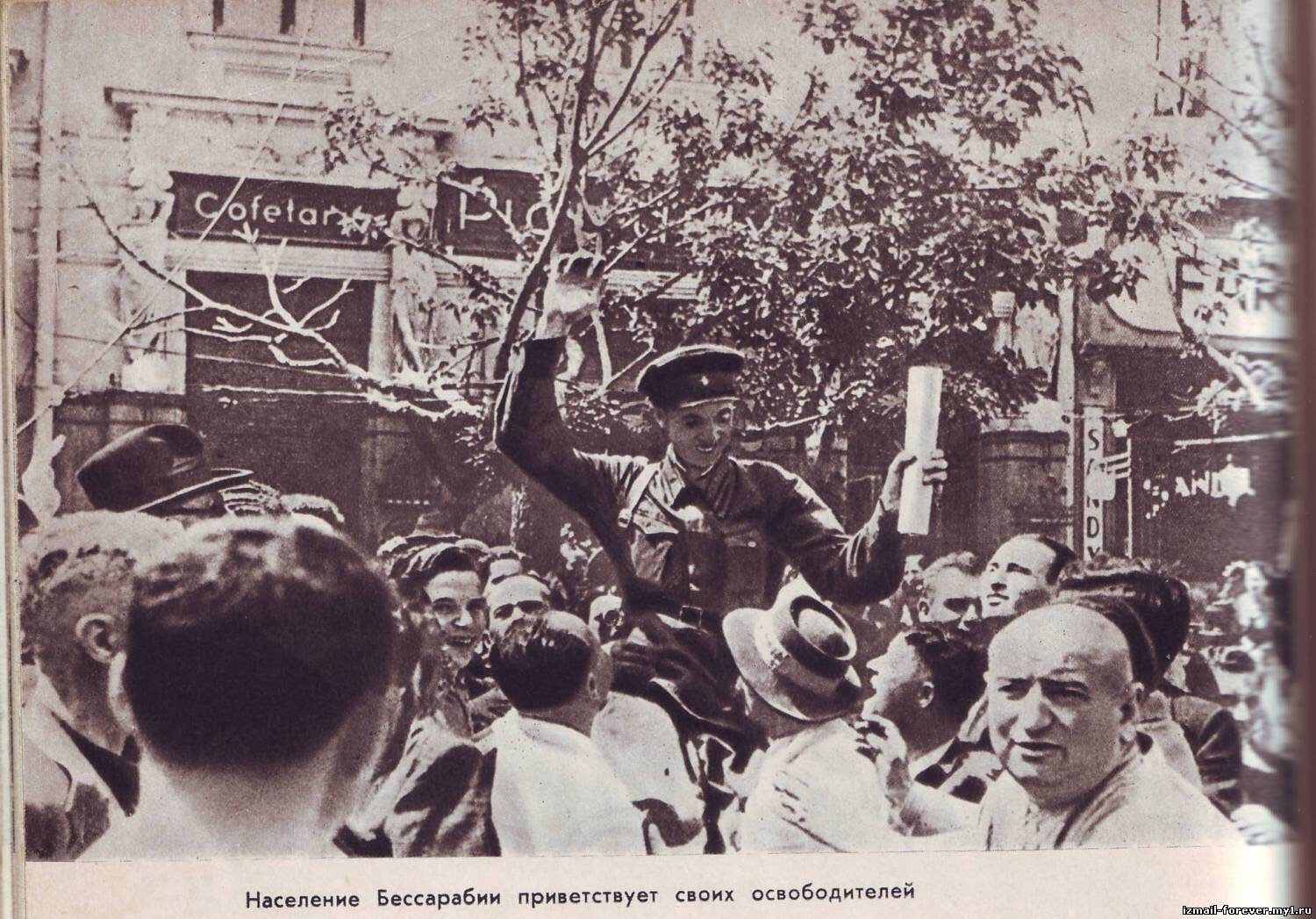

СССР потребовал от Румынии передачи ему Бесарабии и Буковины. Румынское правительство обратилось за поддержкой к Германии, но Гитлер ответил отказом. 27 июня он передал указанные территории СССР, а 28 июня туда вошли советские войска.

(47)

В районе города Дубно капитан Василий Гаврилович Богачев совершил первый танковый таран в Великой Отечественной войне. Когда кончились боеприпасы, он направил свою машину на фашистский танк, который от удара вспыхнул. Наш экипаж не пострадал.

(105)

Во время бомбежки вражеской танковой колонны па дороге Радошковичи — Молодечно у самолета Николая Гастелло был пробит бензобак и возник пожар. Экипаж (лейтенанты А.А.Бурденюк, Г.Н.Скоробогатов и старший сержант А.А.Калинин) во главе с Гастелло не покинул самолет на парашютах. Гастелло направил горящую машину на скопление танков, автомашин и бензоцистерн, которые взорвались вместе с самолетом.

(82)

Советские войска (158-я дивизия 39-й армии и 145-й дивизия 43-й армии) вошли в Витебск в ночь на 26 июня. В городе завязался бой с 206-й дивизией противника. Сапёрная группа старшего сержанта Федора Блохина спасла от подрыва единственный мост через Западную Двину. Уже в первой половине дня 26 июня остатки немецкой дивизии сдались, и город был взят.

Еще четыре немецкие дивизии были окружены к юго-западу от Витебска и сдались после сильного сопротивления 26-27 июня. Всего было пленено около 10 (по другой версии — 19) тысяч немецких солдат и офицеров, среди них — военный комендант Витебска генерал пехоты Ф. Гольвитцер и генерал-лейтенант А. Хиттер. Погибли около 20 тысяч немецких солдат.

(70)

Преподобная Анна и сын ее святой Иоанн жили в Византии. Святая Анна была дочерью диакона Влахернской церкви в Константинополе. После смерти мужа, одевшись в мужскую одежду, под именем Евфимиана вместе со своим сыном святым Иоанном она стала подвизаться в одной из Вифинских обителей, близ Олимпа. Скончалась преподобная Анна в Константинополе в 826 году.

Полные жития преподобных Анны и Иоанна Вифинских

Блаженная Анна родилась в Византии; отец ее был диаконом Влахернской церкви Пресвятой Богородицы .Рано лишившись своего отца, Анна осталась юною сиротою на попечении бабки своей. Когда Анна пришла в возраст, бабка озаботилась отдать ее замуж, хотя девица и не желала того. Будучи замужем, благочестивая жена ходила к дяде своему, подвизавшемуся на Олимпе .Сему подвижнику по повелению Льва Иконоборца был урезан язык, и несмотря на это он свободно и без запинки мог говорить. Увидев Анну, он пожалел, что юная раба Божия отдана в супружество.

– Зачем сопрягли с мужем назначенную к Божественным подвигам и трудам? – сказал он и затем, благословив святую, отошел. Анна же возвратилась в Византию.

По прошествии многих лет беззаконный царь Лев скончался, и на царский престол вступили благочестивые и православные Константин и Ирина[4]. Они пожелали видеть вышеупомянутого подвижника с Олимпа, чтобы получить от него назидание и выслушать советы его Во время своего пребывания в Византии подвижник снова увидался со своею племянницею, блаженною Анною, и сказал ей:

– Мужайся и крепись, чадо, ибо много скорбей перенесешь ты; знай и то, что скоро умрет муж твой, но уже после того, как у тебя родится дитя.

Предсказание святого мужа исполнилось: у Анны родился отрок, и, когда он был еще очень юным, муж ее захворал. Блаженная Анна в это время готовилась сделаться матерью другого младенца. И, вот, по прошествии шестого месяца от зачатия, умер муж ее. Оплакав мужа и похоронив его, Анна отдала сына своего, рожденнаго до его смерти, на попечение одному родственнику; сама же предалась великим подвигам, молясь то в том, то в другом храме. Проводя такую жизнь, она родила другого младенца. В это время блаженная Анна снова виделась с олимпским подвижником, который пришел тогда с Олимпа в Византию. Анна поверглась пред ним на землю и, обнимая ноги его, просила благословения.

Благословив ее, старец сказал:

– Где твой отрок, жено?

Анна ответила:

– Тот отрок, о котором ты предсказал мне, пребывает у твоего брата и моего благодетеля; а вот у меня другой отрок.

Сказав это, блаженная Анна стала стенать и жаловаться на тяжесть своей жизни.

– Помолись, честной отец, о детях моих, – говорила она с горьким плачем.

На это старец сказал ей:

– Не говорил ли я тебе, что много скорбей предстоит перенести праведникам. Надобно мужаться и терпеть; ибо если мы не претерпим сих скорбей, то не получим оправдания; так угодно Господу Богу. О детях же своих ты не беспокойся, – так как Господь наш и Владыка возьмет их к Себе.

Тогда Анна, возблагодарив Бога, припала к ногам старца и отошла от него успокоенною. Вскоре предсказание олимпского подвижника исполнилось, ибо дети Анны отошли ко Господу. Раздав все имение свое нищим, блаженная Анна стала обходить все церкви и святыни Константинополя, усердно предаваясь молитвам. Потом, встретив доброго инока-старца, который так же, как и упоминаемый выше прозорливец, подвизался на Олимпе, она в одном сокровенном месте приняла от него монашеский постриг и облеклась в монашеские мужские одежды отложив свои женские. В таких одеждах, утаив свой женский пол, Анна пришла на Олимп. Достигнув одной киновии она остановилась пред вратами обители и стала умолять вратаря, чтобы тот допустил ее до настоятеля. По обычаю вратарь оповестил о ней настоятеля, который и призвал пришедшую к себе. Припав к ногам его, святая Анна молила его, чтобы он принял ее в число братии.

Преподав ей обычное благословение, сей божественный муж поднял ее и спросил:

– Что означает твое пришествие к нам и как твое имя?

На это Анна ответила:

– Пришел я к честной обители твоей ради множества прегрешений моих, чтобы провести оставшееся время жизни моей в чистоте и получить себе помилование от Господа в день судный. Имя же мое Евфимиан, я был евнухом при дворе царском.

И сказал святой старец:

– Если ты действительно имеешь такое помышление в сердце своем и желаешь спасение душе твоей, как ты говоришь, то бегай дерзновения и страстей, ибо природа евнухов склонна к страстным помыслам.

Сказав это, старец сотворил обычную молитву и сопричислил блаженную к братии. Будучи принята в число братии, святая Анна стала усердно упражняться во всяких добродетелях и особенно в смирении, являя собою высокий образец для всех подвизавшихся в киновии иноков.

Между тем бывший служитель Анны, которому было поручено окончательное устройство ее домашних дел, по окончании всех дел отправился отыскивать госпожу свою. Обретши инока, постригшего блаженную, он стал вопрошать его:

– Не знаешь ли, где госпожа моя, которая, оставив все земное, взыскала небесное?

Тот ответствовал:

– Что мне известно о ней, чадо, от того не буду отрекаться, ибо от меня она приняла пострижение и мною облечена в иноческий мужской образ; но где она теперь, – того не могу знать наверное. Впрочем я слышал, что она принята в число братии одного из Олимпских монастырей. Итак, пойдем вместе в тот монастырь и расспросим там о госпоже твоей.

Придя к упомянутой выше киновии, они стали расспрашивать вратаря и, разузнав от него относительно искомой, просили вызвать ее к ним. Когда святая вышла, инок сказал ей, указывая на слугу:

– Вот верный твой слуга, который много пострадал, отыскивая тебя.

Потом они стали молить ее, чтобы святая поселилась вместе с ними в Олимпской Лавре.Блаженная Анна склонилась на их просьбы и, придя к настоятелю, приняла от него и от братии благословение и вышла оттуда. Придя, вместе с иноком тем и слугою своим в Олимпийскую Лавру, Анна поселилась в ней и пребывала там долгое время, неустанно трудясь и подвизаясь.

Бог прославил святую подвижницу даром чудотворения. Слух о ее чудесах достиг отдаленных стран, и толпы народа приходили к иноку Евфимиану, так что обитель не могла вмещать всех приходящих. Тогда настоятель Лавры известил о делах Евфимиана святейшего Тарасия патриарха Константинопольского, поведав ему, что обитель по тесноте своей не может вместить всех желающих видеть подвижника. Патриарх вызвал святую Анну в столицу для бесед, а потом дал инокам Лавры более просторное место с повелением построить на ней пространную и большую Лавру. Когда новая Лавра была построена, блаженная Анна поселилась в ней для дальнейших подвигов на спасение многих. И распространялась слава о ней все дальше и дальше. Но и в славе своей блаженная жена не избежала скорбей. Ее ожидали новые напасти по вине одного лже-инока, оказавшегося на деле разбойником и приобщившегося злорадному клеветнику – диаволу. Совершив насилие над одной девицей, он разгласил, что сей грех сотворен Евфимианом. Но святая Анна не оскорбилась этим и ни во что вменила клевету, безропотно перенося постигшую ее напасть. Однако за нее вступилась одна боголюбивая женщина.

Услышав мерзкую клевету безстыдного, она сказала:

– Смотри, брат, не оказался бы евнух, опорочиваемый тобою, святою девственницею, и не пострадать бы тебе за грехи твои, ибо ты достоин огня геенского, безславя непорочную и будучи сам повинен в грехе.

Но нечестивый лже-инок и после того продолжал причинять святой Анне обиды и досаждения, пока, по воле Божией, не было обнаружено, что под видом инока Евфимиана подвизалась блаженная жена. Так была явлена лживость наговора нечестивого лже-инока, и уличенный в клевете и в преступном действии злодей был повешен. Святая же, не желая, чтобы тайна ее была известна многим, бежала оттуда с двумя иноками в одну пустыню. Найдя здесь заброшенную церковь и при ней источник с вертоградом, она поселилась там, а с ней вместе поселились и два инока из Олимпской Лавры, сопровождавшие ее, из которых один назывался Евстафием, а другой – Неофитом. Оттуда блаженная Анна перешла в страны Исигматские где она и подвизалась, подавая всем исцеление и творя чудеса, пока не была призвана Богом в небесные обители. Таким образом, свято пожив, она отошла к Богу Коего измлада возлюбила.

(275)

Святая мученица Антонина пострадала в Никее во время гонения императора Максимиана (284–305). После жестоких мучений святая Антонина была брошена в тюрьму. Но ничем не смог Максимиан заставить святую отречься от Христа и принести жертвы идолам. Святой мученице явились Ангелы Божии и устрашили палачей. Даже когда мученицу Христову положили на раскаленный железный одр, святая Антонина силой Божией осталась невредимой. Наконец, после долгих истязаний святую завязали в мешок и утопили в озере. Вскоре она была прославлена в лике святых.

(36)

Блаженный Андроник, уроженец Ростова, начал духовную жизнь под руководством великого Сергия Радонежского. Он был любителем духовной жизни, поэтому святитель Алексий избрал его настоятелем новой обители, которую хотел с Божьей помощью построить в честь нерукотворной иконы Спасителя, чтобы исполнить обет в память спасения от великой бури на море, когда он плыл из Царьграда.

Место было выбрано на реке Яузе, то самое, где князь Всеволод Юрьевич встретил полчища Батыя кровопролитным боем. Преподобный Сергий приходил сюда молиться за новую обитель. В 1361 году строительство было закончено, преподобный Андроник приступил к возложенным на него обязанностям.

Игумен подавал пример братии строгим постничеством, кротостью и глубоким смирением, и эти качества привлекали в обитель множество людей, которые приходили сюда учиться Закону Божьему и принимали здесь иночество. По благословению святителя Алексия в обители устроены было общежитие. Преподобный Сергий не забывал посещать своего ученика и воодушевлять к подвигам.

В 1365 году великий подвижник пришел поклониться образу Спаса перед отправлением в дальний путь – в Нижний Новгород, к князю Борису – и потом долго беседовал с Андроником. На месте их прощания поставили часовню. Святитель Алексий и великий князь Димитрий также останавливался в обители Андроника молиться перед иконой Спасителя перед походом князя на Орду (1381).

Духовная жизнь цвела в Андрониковой обители под надзором бдительного настоятеля. «Святой Андроник, – писал преподобный Иосиф Волоколамский, – сиял великими добродетелями. С ним жили ученики его Савва и Александр, чудные, знаменитые иконописцы, Даниил и ученик его Андрей, и многие другие. Иконописцы отличались таким подвижничеством, такой ревностью к посту и иноческой жизни, что удостоились Божественной благодати; ум и мысли их обращены были к Божественному свету, а чувственное око с любовью смотрело на написанные лики Христа, Пречистой Богоматери и всех святых».

Блаженный Андрей Рублев в 1405 г. расписывал стены придворного Благовещенского храма и писал иконы; в 1408 г. он вместе с Даниилом украшал соборный храм во Владимире. Затем украсили они стенописью Спасский храм в Андрониковой обители. Последние их труды посвящены были по просьбе Никона памяти Сергия. «Преподобный, – говорит летопись, – поспешно собирает живописцев, мужей отличных, совершенных в добродетели, Даниила, спостника его Андрея и их помощников. При помощи Божьей они усердно принялись за дело и весьма украсили храмы разными чудными изображениями, изумляя и поныне плодами трудов своих».

Преподобный Андроник, дожив до глубокой старости, передал управление обителью своему ученику Савве, а сам по примеру наставника Сергия в глубоком безмолвии стал готовиться к переходу в другую жизнь. Скончался великий подвижник в 1404 году.

Жития преподобных Андроника, Саввы и Александра Московских, Даниила Черного и Андрея Рублева

Первые сведения о преподобном Андронике находятся в житии Преподобного Сергия Радонежского, составленном около 1418 года преподобным Епифанием Премудрым. Иеромонах Пахомий Логофет дополнил (около 1440 года) сказание преподобного Епифания некоторыми подробностями, которые он, вероятно, знал из преданий Троицкого и Андрониковского монастырей. Преподобный Андроник «был из города и отечества святого Сергия», то есть Ростовской земли. Юношей пришел он к Преподобному Сергию Радонежскому и стал умолять, чтобы тот облек его в святой иноческий образ. Преподобный Сергий не отверг моления юноши: совершил иноческий постриг и нарек имя Андроник. Видя, что молодой инок очень любит безмолвие и молчание, преподобный Сергий благословил ему жить в келлии одному. В воздержании же и трудах Андроник старался ревновать своему старцу.

Преподобный Андроник, «тихий, кроткий, смиренный», по отзыву летописца, рос и укреплялся в духовной жизни под надзором великого аввы Сергия. И святой наставник очень любил своего ученика за «цветущие в нем добродетели» и безответное послушание и особенно молил о нем Бога, чтобы покрыл его невинную душу от вражеских козней и помог ему довершить свое течение до конца. Так прошло десять лет. Однажды преподобному Андронику пришел помысл выйти из Троицкой обители, чтобы основать свой монастырь (как и случилось впоследствии, когда еще был жив святитель Алексий). Преподобный Андроник не скрыл помысла от своего старца, ибо, возлагая упование на Бога, он, поясняет иеромонах Пахомий Логофет, молился в себе: «Если будет угодно Богу, то может и на дело произвести».

И вот, когда святитель Алексий пришел в Лавру к преподобному Сергию для духовной беседы, Преподобный спросил его: «Есть некоторые из братии, которые, когда приходят к святому иноческому образу, тогда всего отрекаются, а потом, прожив десять лет, другие же и более, хотят воспринять священный сан. Ты же как повелишь, владыко святый, благословить или нет?» Святитель Алексий ответил: «Ты имеешь от Бога дар рассуждения. Если видишь кого, что он сможет пасти стадо Христово, – не возбраняй ему, а если видишь кого, что он хочет принять священный сан не ради Бога, а ради человеческой славы, – таковым возбраняй». Долго еще продолжалась беседа. Святитель Алексий обратился к преподобному Сергию: «Возлюбленный отец, хочу просить одного благодеяния у твоей духовной любви ко мне». – «Ничто не возбранено в моей обители для твоей святыни». «Хочу, – сказал Алексий, – чтобы ты дал мне одного из твоих учеников, я намерен с помощью Божией построить монастырь во исполнение обета моего. Когда плыл я из Царьграда, поднялась великая буря на море, так что корабль сокрушался от волн и мы все отчаялись в жизни. Тогда дал я обет соорудить храм в честь того празднества, в какое счастливо достигнем пристани. Море улеглось, и мы вошли в пристань 16 августа. Потому положил я устроить обитель в честь Нерукотворенной иконы Спасителя; приспело время исполнить обещание». (В течение пяти лет по прибытии из Царьграда митрополит не имел возможности исполнять свой обет, т. к. в его отсутствие скопилось много дел по управлению Церковью.) «Доброе дело, – сказал преподобный Сергий, – да даст тебе Господь выполнить его! А все, чего потребуешь от сына твоего, готово пред тобою», ибо знал великий старец с самого начала, для чего свт. Алексий посетил его. И когда митрополит попросил у него в настоятели обители возлюбленного ученика Андроника, прп. Сергий отдал его. Наделив обитель Пресвятой Троицы милостыней, святитель тогда же взял с собою в Москву преподобного Андроника.

Место было избрано в четырех верстах от Кремля, на речке Яузе. Сам преподобный Сергий приходил благословить это место. И уже в 1361 году была воздвигнута прекрасная церковь, освященная митрополитом в честь Пречистого Нерукотворенного Образа Спасителя, а икону Образа Христова, обложенную золотом, которую святитель сам привез из Константинополя, поставил в церкви. В монастыре, где преподобный Андроник стал первым игуменом, был принят общежительный устав. Преподобный Андроник со смирением и усердием нес настоятельские труды, пребывая во всяком воздержании и молитве; он был воистину кроток и смирен сердцем, как благоразумный ученик кроткого учителя – преподобного Сергия. К преподобному Андронику часто приходили люди за духовным советом и благословением. Братия монастыря умножались в числе и преуспевали в добродетелях. Через некоторое время после основания обители преподобный Сергий пришел посмотреть строение своего ученика, похвалил его и благословил, освятив молитвою: «Господи, призри с неба, и виждь, и посети место сие, которое Ты благоизволил создать во славу святаго Твоего имени». После этого, поучив о пользе душевной, преподобный Сергий отошел в свою обитель. Монастырское предание сохранило память и о другом посещении преподобного Сергия, когда он после продолжительной беседы с преподобным Андроником пошел в Нижний Новгород (1365 г.). На месте беседы впоследствии поставлена была часовня.

Одно из поздних преданий повествует, что благоверный князь Димитрий Донской ( 1389 г.) заезжал в Спасо-Андроников монастырь до Куликовской битвы (1380 г.), а после победы здесь было встречено русское войско. Эти события и предания свидетельствуют, что Андроников монастырь в честь Нерукотворенного Образа Спасителя пользовался особым покровительством как великокняжеского дома и Московской митрополичьей кафедры, так и Троице-Сергиева монастыря. Слава об обители и духовных подвигах преподобного Андроника распространялась по Руси, так что многие, взыскующие иноческого жития, стали к нему собираться. Чем более умножалось братство, тем большие подвиги принимал на себя преподобный Андроник. Он старался преуспевать в усиленном воздержании, ночных бдениях, посте и молитве. И кто может поведать, как он, добрый муж, исправлял других? Каждого он, как отец, поучал, запрещал, умолял и восстанавливал на брань с невидимыми врагами и всех приводил к согласию кротостью. Так богоугодно прожил он много лет, нося на себе тяжесть всех. Когда же преподобный Андроник уразумел свое отшествие к Богу, он вручил паству своему ученику преподобному Савве, который сиял многими добродетелями. А сам, поучив братию о духовной пользе, отошел ко Господу (13 июня 1395 года). Мощи его почивают под спудом в соборной церкви Спасо-Андроникова монастыря.

Преподобный Савва также содержал преданную ему паству в благочестии, чистоте и святости. Ради его великих иноческих добродетелей его почитали великие князья, иноки и народ. Поэтому и умножилось духовное стадо его учеников, из которых многие были поставлены игуменами в другие монастыри, а некоторые стали епископами. Пожив богоугодно и благочестно много лет, преподобный Савва отошел ко Господу.

Через некоторое время игуменом обители стал преподобный Александр, ученик преподобного Саввы, муж весьма добродетельный и преуспевший в монашеских подвигах. С ним подвизался в обители и другой его старец – преподобный Андрей, иконописец преизрядный, который имел честные седины и всех превосходил мудростью.

(111)