Эмир Бухарский Музаффар признал себя вассалом России.

(90)

Эмир Бухарский Музаффар признал себя вассалом России.

(90)

Восстановлены посты мировых судей, упраздненные в 1889 году.

(46)

Убийство в г. Сараево наследника австрийского престола Франца-Фердинанда – решительного противника войны с Россией как повод для начала Первой мировой войны.

(38)

Подписан Версальский мирный договор, завершивший Первую мировую войну.

(49)

Высшее Русское Церковное Управление заграницей обратилось с особым воззванием против насилий, чинимых над св. патриархом Тихоном — ко всем главам Православных и инославных Церквей, кроме папы Римского, о котором имелись сведения, что он старался использовать гонения на Русскую Церковь в прозелистских целях.

(52)

Патриарх Тихон выпустил следующее послание: “Архипастырям, пастырям и пасомым Православной Церкви. Более года прошло, как вы, отцы и братия, не слышали слова моего. Тяжелое время переживали мы, и особенно эта тяжесть сильно сказывалась на мне в последние месяцы. Вы знаете, что бывший у нас Собор месяц тому назад постановил лишить меня не только сана, но даже и монашества, как “отступника от подлинных заветов Христа и предателя Церкви”

…Я, конечно, не выдаю себя за такого поклонника Советской власти, какими объявляют себя церковные обновленцы, возглавляемые Высшим Церковным Советом, но зато я не такой враг ее, каким они меня выставляют. Если я в первый год существования Советской власти допускал иногда резкие выпады против нее, то делал это вследствие своего воспитания и господствовавшей тогда на Соборе ориентации. Но со временем многое у нас стало изменяться и выясняться, и теперь, например, приходится просить Советскую власть выступить на защиту обижаемых русских православных в Польше, в Гродненщине, где поляки закрыли православные храмы. Я, впрочем, еще в начале 1919 года старался отмежевать Церковь от царизма и интервенции и в сентябре того же года выпустил к архипастырям и пастырям воззвание о невмешательстве Церкви в политику и повиновении распоряжениям Советской власти, буде они не противные вере и благочестию….

… В газете “Новое время” от 5 маяза No 605 появилось сообщение, что будто бы мне при допросах чекистами была применена пытка электричеством. Я заявляю, что это сплошная ложь и очередная клевета на Советскую власть.

Бог мира и любви да будет с вами…

Донской монастырь, 28 июня 1923 г.Патриарх Тихон”.

(124)

В Москве началась широкомасштабная операция по аресту и высылке цыган (в ходе ее были депортированы 5470 человек).

Всех – и арестованных, и насильно выселенных из Москвы – отправили в Томск и близлежащие к сибирскому наукограду трудовые поселения ОГПУ.

(49)

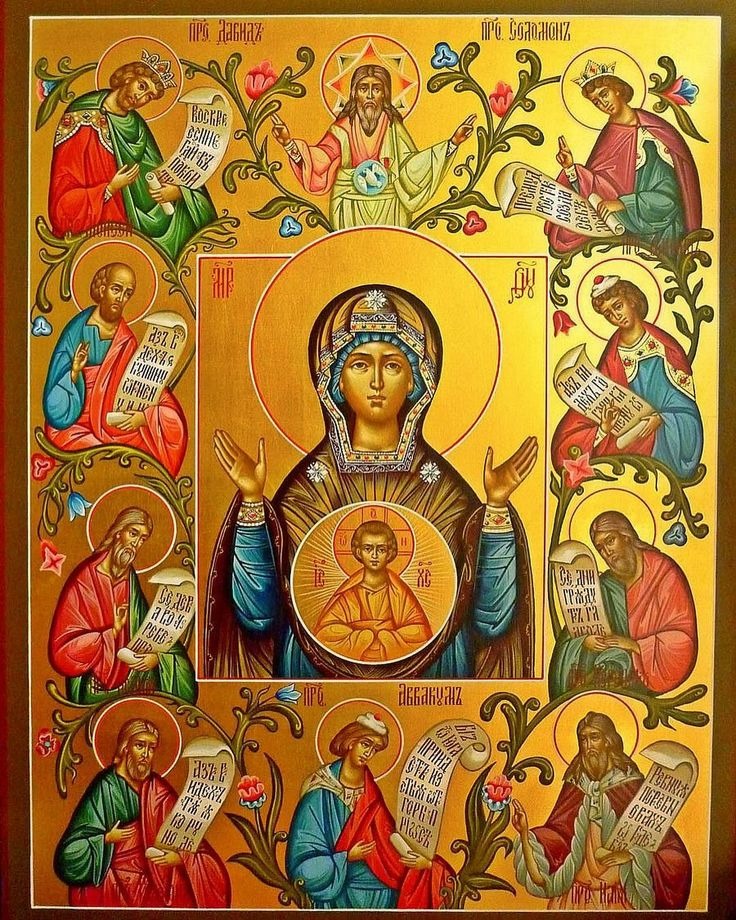

Курская икона «Знамение» Божией Матери — одна из древнейших икон Русской Церкви. В ХIII веке, во время татарского нашествия, когда все Русское государство испытывало величайшее бедствие, город Курск, разоренный полчищами Батыя, пришел в запустение. Однажды в окрестностях города один охотник заметил лежавшую у корней дерева икону, обращенную ликом к земле. Охотник поднял ее и увидел, что изображение иконы подобно иконе «Знамение» Новгородской. Одновременно с явлением этой иконы совершилось и первое чудо. Как только охотник поднял святую икону с земли, тотчас на месте, где лежала икона, с силой забил источник чистой воды. Это произошло 8 сентября 1295 года. Охотник не решился оставить икону в лесу и, построив на месте обретения небольшую деревянную часовню, поставил в ней новоявленный образ Богоматери.

Вскоре об этом узнали жители города Рыльска, расположенного неподалеку, и стали посещать место явления для поклонения новой святыне.

Икону перенесли в Рыльск и поставили в новом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Но икона пробыла там недолго, чудесным образом она исчезла и возвратилась на место своего явления. Жители Рыльска неоднократно брали ее и относили в город, но икона непостижимым образом возвращалась на прежнее место. Тогда все поняли, что Богоматерь благоволит к месту явления Своего образа.

Ежегодно в пятницу девятой недели после Пасхи икона «Знамение» торжественно с крестным ходом переносилась из курского Знаменского собора на место ее явления в Коренную пустынь, где она и оставалась до 12 сентября, а затем снова торжественно возвращалась в Курск. Этот крестный ход был установлен в 1618 году в память перенесения иконы из Москвы в Курск и в воспоминание ее первоначального явления.

Особая помощь Божией Матери через эту икону связана с важными событиями в истории России: освободительной войной русского народа во время польско-литовского нашествия 1612 года и Отечественной войной 1812 года.

Чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная в последний раз пребывала на русской земле 14 сентября 1920 года в Крыму, в войсках, сражавшихся против большевиков. Покинув Россию в 1920 г., святая икона стала «Одигитрией» (Путеводительницей) Русского рассеяния, неотлучно пребывая со всеми первоиерархами Русской Православной Церкви заграницей. Ныне она пребывает в одном из храмов Новой Коренной пустыни под Нью-Йорком (США). В курском Знаменском соборе хранится список с чудотворного образа.

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение» Курская-Коренная

глас 4

Я́ко необори́мую сте́ну и исто́чник чуде́с/ стяжа́вше Тя раби́ Твои́,/ Богоро́дице пречи́стая,/ сопроти́вных ополче́ния низлага́ем./ Те́мже мо́лим Тя:/ мир гра́ду Твоему́ да́руй// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Перевод: Как нерушимую крепость и источник чудес, обретя Тебя, рабы Твои, Богородица Пречистая, врагов ополчения повергаем. Потому и молимся Тебе: мир городу Твоему даруй и душам нашим великую милость.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение» Курская-Коренная

глас 4

Честна́го о́браза Твоего́ зна́мение/ пра́зднующе лю́дие Твои́, Богороди́тельнице,/ и́мже ди́вную побе́ду на сопроти́вныя гра́ду Твоему́ дарова́ла еси́./ Те́мже Тебе́ ве́рою взыва́ем:// ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

Перевод: Почитаемого образа Твоего явление празднуем, люди Твои, Богородительница, им же Ты даровала удивительную победу над противниками городу Твоему. Поэтому с верой взываем к Тебе: «Радуйся, Дева, слава и честь христианская».

Величание Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение» Курская-Коренная

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой честны́й,/ и́мже показа́ла еси́// пресла́вное зна́мение.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение» Курская-Коренная

О, Цари́це Небе́сная! Кто́ изочте́т вели́кое мно́жество чуде́с Твои́х, кто́ исчи́слит во́пли моли́твенных проше́ний, то́ки умиле́нных сле́з, благода́рных воздыха́ний, пролитых пред ико́ною Твое́ю. Ове́яна у́бо вся́ она́ ско́рбию наро́дною, пла́чем угнете́нных и ра́достною хвало́ю уте́шенных. Припа́даху к не́й лю́дие, поне́сшие ага́рянское и́го, пла́каху Москва́ в сму́тное вре́мя, взыва́ше Ку́рск в наше́ствие вра́жеское. Вопия́ше вся́ о́бласть во дни́ смертоно́сных боле́зней и бе́д, и вся́ ско́рби на ра́дость прелага́ла еси́. Те́мже и ны́не благослови́ зе́млю Ру́сскую. Спаси́ от греха́, поги́бели и собла́знов страну́ на́шу. Изле́й благода́ть на тру́д земледельческий и на вся́кое благо́е начина́ние обще́ственное. Помяни́, Пресвята́я Де́во, по и́мени все́х предстоя́щих и моля́щихся и вся́ лю́ди, тре́бующия Твоего́ утеше́ния, по́мощи и милосе́рдия. Ты́ у́бо ве́си та́йная серде́ц на́ших. Те́мже все́м по потре́бе и́х проше́ния испо́лни. Изря́днее же заблу́ждших обрати́ к покая́нию, на́с же все́х умудри́ све́том Ева́нгельския любви́ и до́брых де́л. Архипа́стыри и па́стыри и вся́ ве́рныя в Правосла́вии до сме́рти тве́рды покажи́, в Ца́рство Небе́сное упра́ви.

(117)

|

Сегодня Святая Церковь совершает память Святителя Михаила первого митрополита Киевского. Для нашего храма это особый день — день престольного праздника. В России нет ни одного храма, который бы был освящён в честь этого святого угодника Божия. И только в нашем храме Димитрия Солунского освящён один из приделов в честь Святителя Михаила Первого митрополита Киевского. Это говорит о том, что деятельность и значение этого святого до сего дня не оценены, не получили должного признания в нашем народе. Мы все прославляем князя Владимира как равноапостольного, как просветителя русского народа светом Христовой веры. В наши дни,особенно, стали почитать и воздвигать храмы равноапостольному князю Владимиру, но у нас не знают и не почитают не менее значимого деятеля и помощника князю Владимиру в деле распространения христианской веры на Руси — Святителя Михаила первого митрополита Киевского. Согласно летописям он был по происхождению болгарин или серб. Человеком достаточно образованным для того времени. И если рассудить практически, то на Русскую землю и не прислали бы неученого человека для просвещения христианской верой. Для этой миссии, миссии просвещения и Крещения русского народа, был необходим человек подлинной христианской веры, зарекомендовавший себя как благочестивый христианин и учёный человек. Можно с уверенностью сказать, что именно эти критерии стали тем, что для просвещения Русской земли был выбран Святитель Михаил. Согласно кратким житийным описаниям, Святитель Михаил отличался кротостью, смирением и неутомимостью в трудах. Святая Церковь в своих богослужебных песнопениях называет святителя Михаила — «исполнителем пророчества Апостола Андрея Первозванного», и это не случайно. И действительно, с этого момента начинает по слову Апостола «Возсиявать благодать Божия над Русской землёй и возводиться многочисленные храмы Божии». Святитель стал для Руси «вторым Моисеем», т.е. путеводителем русского народа к истинной вере, к Богу. Святитель Михаил стал связующим звеном между вселенским православием и Русской землёй. Он передал тот живой и единый дух правой христианской веры, который уже многие века существовал и сохранялся восточными Церквями. И через многие века, наша Русская Церковь, получившая своё зарождение от времён Святителя Михаила, восприняла и пронесла во всей чистоте это истинное христианство, апостольское и святоотеческое учение, и нас с вами научает по сей день и призывает всех передавать чистоту христианской веры нашему молодому потомству и нашим преемникам.

|

(51)

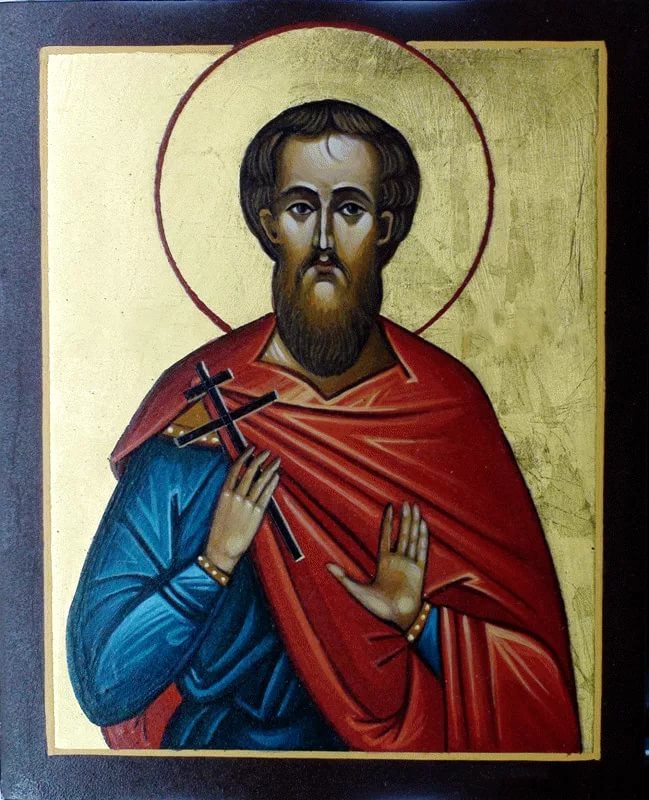

Святой мученик Дула был благочестивым христианином из города Преториады. В разгар гонения на христиан при Максимине (305–313) его схватили и представили на суд правителю Киликийской области Максиму. Перед началом суда святой усердно просил Господа даровать ему силу слова для обличения идолопоклонства.

На допросах святой мученик мужественно исповедал Христа и дерзновенно обличил ложную религию язычников и их богов с постыдными человеческими страстями и пороками. Правитель пытался опровергнуть веру во Христа, но не мог противостоять благодатному слову святого Дулы. Приведенный этим в ярость, он нещадно мучил его и отправил после допросов в темницу.

На каждый новый допрос святой мученик появлялся все таким же крепким и духом, и телом, готовым на новые мучения. На последнем допросе святому Дуле оторвали нижнюю челюсть, перебили колени, привязали к колеснице правителя и влачили за ней. На этом страдальческом пути святой мученик, осенив себя крестным знамением, скончался.

Его тело отвязали от колесницы и бросили в реку. Течение реки принесло останки святого мученика Дулы к его родному городу и прибило к берегу. Собаки пастухов обнаружили святое тело. Одна из них сидела и оберегала тело мученика от птиц, а другая принесла в зубах пастушескую одежду и прикрыла тело святого. Пастухи привели к телу святого мученика Дулы христиан, которые и совершили погребение.

(108)